有一位物理學家,從理論上總結了人類對電磁現象的認識,創立了電磁學理論,預見了電磁波的存在,在科學上取得了偉大的成就。他的成就可與牛頓和愛因斯坦相提并論,可是很少有人知道他的名字。

他的名字叫詹姆斯·克拉克·麥克斯韋。

1831年11月13日,麥克斯韋出生在蘇格蘭古愛丁堡。恰好是這一年,法拉第發現了感生電流。

麥克斯韋的父親是一名律師,但對科學技術非常熱心,經常去聽愛丁堡皇家學會的科學講座,這對幼年的麥克斯韋有一定的影響。

麥克斯韋小時候總是提出各種各樣的問題。當他看到清晨的太陽冉冉升起時,便問“太陽為什么是紅的?”當看見樹木郁郁蔥蔥枝繁葉茂時,便問“樹木為什么朝天上長?”當看見夜晚的天空繁星閃爍時,便問“天上的星星有多少顆?”

對于兒子天真無邪的提問,父親很高興。他是一個思想開放、講究實際的人,既然兒子對自然科學感興趣,就帶著兒子一起聽科學講座,使小麥克斯韋受到了不少科學熏陶。

麥克斯韋在8歲時,母親不幸因病去世,從此和父親相依為命。10歲時,他進入愛丁堡中學學習,非常勤奮。課外,其他同學都玩去了,只有麥克斯韋一個人躲在教室里,專心致志的演算數學題。

在他13歲時,學校舉行了數學和詩歌比賽,兩科比賽的一等獎是同一個人。這個人不是別人,正是出類拔革的麥克斯韋。

14歲時,他寫了一篇數學論文——《關于橢圓曲線的作圖和多焦點橢圓曲線》,發表在《愛丁堡皇家學會學報》上,顯示了他的數學才華。他的父親為此感到非常自豪。

1847年,16歲的麥克斯韋中學畢業后,考人蘇格蘭最高學府愛丁堡大學,學習數學物理。

他的成績依然是最優秀的。有一次,他指出一位講師的公式推導有錯誤,這位講師根本不相信,并說:“這是不可能的,如果要是你的推導對了,我就叫他麥式公式。”然而,講師經過仔細的驗算,證實還是自己錯了。

在愛丁堡大學,麥克斯韋又發表了兩篇論文:《關于旋輸線》、《論彈性體的平衡》,使他的數學水平進一步提高,為后來經典電磁學理論的建立打下了良好的數學基礎。

1850年,麥克斯韋考人劍橋大學三一學院。

麥克斯在這里讀了大量的科學專著。他的學習方法不是循序漸進,井井有條,而是不注意系統性。有時候,為了鉆研一個問題,往往幾個星期都目不旁顧;有時候,又見到什么讀什么,五花八門,漫無邊際。

勤奮學習和善于思考的麥克斯韋,需要名師指導,才能放出異彩。

劍橋大學著名的數學家和物理學家霍普金斯,有一天去圖書館借一部數學專著,不巧被人借走了,撲了個空;一天再去借一本數學期刊時,又被人捷足先登。

書刊沒有借到,又浪費了寶貴的時間,對于特別珍惜時間的教授來說,怎能不心煩呢。為了查找一個資料,霍普金斯便問圖書管理員,是誰借去了這本書。

“被麥克斯韋借去了。”

“這本書很深奧,學生是難以看懂的,這個學生借這本書干什么?”

霍普金斯這樣想著,強烈的好奇心驅使他來到麥克斯韋的宿舍。只見房間亂糟糟的,他要借的書攤在桌子上,另外還有幾本書橫七豎八地擺著,一個小伙子正在認真的攻讀,埋頭在摘抄,筆記本上涂得亂七八糟。

憑直覺,這不是一般的學生,將來定能有所建樹,霍普金斯高興地說:

“小伙子,無論是生活還是學習,都要有秩序,否則是難成大器的。”

就這樣,麥克斯韋幸運地得到了這位著名教授的器重,可以說是伯樂智識千里馬。

霍普金斯首先幫助麥克斯韋克服了雜亂無章的學習方法,并對他進行了嚴格的訓練,每一個選題,每步運算都要求極嚴。

麥克斯韋在名師指點下,很快掌握了當時所有先進的數學方法,并對光、熱、電、磁等各種物理問題產生了濃厚的興趣,成績優異,在畢業學位考試中,獲得第二名。

霍普金斯為有這樣的學生而感到自豪,他說:“在我教過的所有學生中,毫無疑問,這是我遇到的最杰出的一個!”

在劍橋大學的學習過程中,麥克斯韋打下了良好的數理基礎,同時也在教授的指導下練就了嫻熟的實驗技巧,為以后的研究和用數學分析方法、總結實驗成果鋪平了道路。

1854年,麥克斯韋在劍橋大學畢業,即留校任教,開始了他的教學和科學生涯。

工作不久,麥克斯韋讀到了法拉第的名著《電學實驗研究》,立即被書中的實驗和新穎的見解吸引住了。

作為實驗大師,法拉第有許多過人之處,但是他幾乎沒有數學功底,只能用直觀的形式來表達他的創見。當時,“超距作用”的傳統觀念還影響很深。因此,一般的理論物理學家都瞧不起法拉第,對他的工作不以為然。

甚至有位天文學家公開宣稱:“誰要是在精確的超距作用和模糊的力線觀念之間有所遲疑,那簡直就是對牛頓的褻瀆!”

但麥克斯韋通過對法拉第著作的刻苦攻讀,相信其中包含的真理,并悟出了力線思想的寶貴價值。這位初出茅廬的青年科學家決心用數學定量表述來豐富法拉第的電磁理論。

麥克斯韋精心研究了法拉第的“力線”概念,在1885年發表了第一篇電磁學論文——《論法拉第的力線》。通過數學方法,他把電流周圍存在磁力線的特征,概括為一個矢量微分方程,導出了法拉第的結論。

這一年,法拉第告老退休,結束了30多年的電磁學研究,在科學筆記上寫下了最后一頁。而麥克斯韋以這篇論文接過了法拉第手中的熊熊火炬,開始向電磁學領域的縱深挺進。

1860年,麥克斯韋受聘于倫敦皇家學院。

在研究電和磁的關系中,以前一直認為電流產生磁場,這個電流是指傳導電流,法拉第也是這樣認為的。麥克斯韋在實驗中有了新的發現。

把兩塊中間夾著介質的金屬板,也即是電容器,接在交變電源上,介質內并不存在自由電荷,也就是沒有傳導電流,但磁場卻同樣存在。

這個磁場是怎樣產生的呢?麥克斯韋經過研究和分析,認為這里的磁場是由另一種類型的電流產生的,這種電流存在于任何電場變化的電介質中。他把這種電流稱為“位移電流”,指出在位移電流的周圍空間同樣產生磁場,這種磁場和傳導電流產生的磁場完全一樣。

1862年,麥克斯韋發表了《論物理力線》的論文。這篇論文是他在電磁學理論方面的第二篇論文,已經不再是法拉第觀點的數學翻譯了,而是有了重大的引申和發展,首創了“位移電流”的新概念,指出不僅變化的磁場產生電場,而且變化的電場也產生磁場。

在這篇論文中,麥克斯韋還預見了電磁波的存在。在研究電場和磁場的交相變化過程時,他認識到這種相互變化的電磁場以波的形式向空間散布,由近及遠。

他還對電磁學的定律進行了高度的概括,寫出了數學方程,導出了電磁場的能量密度和電磁波的能量密度,指出電磁波就是能量的流動過程,從而說明了電磁波的物質性。

但是麥克斯韋并沒有用實驗來證實電磁波的存在。

1864年,麥克斯韋發表他的第三篇電磁學論文《電磁場的動力學理論》。在這篇論文里,麥克斯韋方程更完備了,它導出了電場與磁場的波動方程,其波的傳播速度正好等于光的速度。這啟發他提出了光的電磁學說,指出光也是一種電磁波,只不過是一種頻率很低的電磁波,從而進一步認識了光的本質。

1873年,麥克斯韋出版了他的電磁學專著《電磁學通論》。

這部著作全面而系統地總結了電磁學研究的成果,成為電磁學的經典理論著作。這部著作的巨大意義,可與牛頓的《自然哲學數學原理》相媲美。如果說帕然哲學數學原理》是對經典力學的大綜合,成為力學發展的里程碑,那么《電磁學通論》就是對電磁學的大綜合,成為電磁學發展的里程碑。

在這部著作里,麥克斯韋以他特有的數學語言,建立了電磁學的微分方程組,揭示了電荷、電流、電場、磁場之間的普遍聯系。這個電磁學方程,就是后來以他的名字著稱的“麥克斯韋方程”。

麥克斯韋方程包括四個方面的內容:

1.法拉第感應定律;

2.描述電磁場對位移電流密度和傳導電流密度的關系;

3.相當于庫侖定律;

4.表明了除電源外,沒有其他磁場源。

在《電磁學通論》中,電磁場、電磁波、光的電磁說都具有了嚴密的理論形態與數學模型,使電磁學發展到了高峰。

這樣,一座宏偉的經典電磁學的理論大廈就由麥克斯韋建立起來了。

為了紀念他,人們把電磁單位制的磁通量單位定名為“麥克斯韋”。

真的有一種看不見、摸不著、玄而又玄的電磁波嗎?一些守舊的學者搖頭晃腦地望著天空,大加反對。

能否證明有電磁波的存在,是檢驗麥克斯韋理論的關鍵。

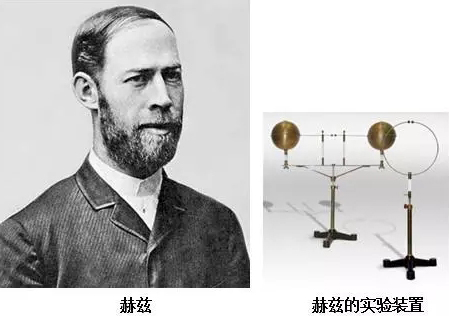

當人們對電和磁的理論認識處于莫衷一是的狀態時,在德國卻有人認真地從事電磁理論的研究。最先力圖證明電磁理論正確的是玻爾茲曼,但是沒有成功。不久,赫爾姆霍茨加入了這一行列,而他的學生赫茲最終攻下了電磁波這個堡壘。

赫茲于1857年2月22日生于德國漢堡,在1880年以優異成績獲得了博士學位,隨后當了赫爾姆霍茨的助教,在老師的影響下,對電磁學進行了深入的研究。

赫茲認為,麥克斯韋的理論比各種超距作用理論更令人信服。他說:“假使在通常的體系和麥克斯韋的體系之中僅能選擇一個,那么后者無疑是占優勢的。”于是,他決心用實驗來進行檢驗。

1883年,赫茲到基爾大學任理論物理學講師。就在這一年,愛爾蘭教授菲茨杰拉德根據麥克斯韋的理論作出一個推論,就是如果麥克斯韋的理論正確,那么萊頓瓶在振蕩放電時,即可產生電磁波。

那么,如何測出電磁波呢?

1885年,赫茲被聘為卡爾斯魯厄工業學校的物理學教授,即開始了后來使他名垂史冊的電磁學實驗。經過反復實驗,赫茲在1886年秋發明了一種電波環。他把一根粗銅線彎成圓環狀,環的兩端分別連著金屬小球。這是一個十分簡單但卻非常有效的電磁波檢測器。

1888年,赫茲終于發現了人們所懷疑的電磁波。

赫茲在兩塊正方形鋅板的邊緣中心,各接一根鋼棒,然后使兩根銅棒相隔一定距離并彼此絕緣而組成一個振蕩器。在暗室中將電波環放置在距振蕩器10米處。

實驗時,將感應圈的高壓電引至振蕩器的兩根銅棒上,使兩銅棒間產生電火花,由此而輻射電磁波。

歷史性的時刻到來了!

電波環的兩個小球間閃現了電火花,這正是振蕩器輻射的電磁波!

緊接著,赫茲進一步用實驗證實了電磁波可以反射、折射、產生駐波,并測定了電磁波的傳播速度。

赫茲在一間大而暗的教室墻上,安置了一塊金屬板。根據波動理論,如果電磁波能被反射,則反射波和人射波疊加應產生駐波。赫茲在金屬板的對面放置有感應圈的振蕩器,證實了振蕩器發射的電磁波和金屬板反射的電磁波疊加形成駐波。

赫茲還測定了電磁波的波長,計算出電磁波的傳播速度,這個速度和光速的實驗測定值非常接近,再次肯定了電磁波是以光速傳播的。

他還用一塊有孔的屏阻擋電波,使電波產生衍射;將電波通過一塊大的瀝青棱鏡,證明電波像光波一樣的折射,等等。

這些實驗令人信服的地證明了電磁波是存在的,而且電磁波和光是統一的,有力地支持了麥克斯韋的電磁理論。

赫茲的實驗轟動了全世界的科學界。這樣,由法拉第開創,麥克斯韋總結的電磁理論,至此才取得了決定性的勝利!有趣的是,赫茲發現電磁波時和麥克斯韋預見電磁波時年齡一樣大,都是31歲。然而麥克斯韋無法見到這一天了,但是,他的遺愿終于實現了。

電磁波的發現對人類產生了巨大的影響。6年后,意大利的馬可尼、俄國的波波夫實現了無線電傳播,其他無線電技術如無線電報、無線電話、電視、雷達、衛星通信等等,像雨后春筍般涌現出來了。

法拉第、麥克斯韋、赫茲將名垂千古!

在電磁理論逐漸完善的同時,技術發明也一個接一個地實現了。

19世紀電學的發明主要有電動機、發電機、電報、電話、電照明等,這些發明導致了第二次技術革命,從而使人類進人電氣時代。

在電機史上,電動機的誕生比發電機早。

電磁效應和安培定則,揭示了電和磁的相互作用能產生機械運用,奠定了電動機的理論基礎。

1821年,法拉第試制出了一種將電能轉化為磁能再轉化為機械能的實驗裝置,這就是最初的直流電動機。

英國電學家斯特金通過實驗,將電能轉化為磁能,在1823年發明了電磁鐵。

1831年,美國電學家亨利以伏打電池為電源,并引用了電磁鐵,試制出一臺電動機模型,產生的動能比法拉第的裝置要大,向實用電動機的發展邁進了一步。

但是早期的電動機使用的電源是伏打電池,提供的電流有限,功率極其微弱,沒有什么實際意義。因此,必須尋找強大的電源,才能產生更大的動能。這樣,電動機的試制推動了發電機的試制。

世界上第一臺發電機是由法國的皮克西制成的。

皮克西是法國電學工程師,1832年成功地試制出一臺手搖永久磁鐵旋轉式發電機。這臺發電機的線圈是固定的,它運用手輪轉動形磁鐵,使磁鐵相對于線圈運動。在這臺發電機中,裝上了最初的換向器,把發電機產生的交流電變為工業生產所需要的直流電。

但這臺永磁式電機設備笨重,又要用手搖,從而難以提高轉速,輸出的電壓很低,實用價值不大。

1834年,俄國科學家雅科比制成一臺回轉運動的直流電動機。雅科比不用永久磁鐵,而用幾個磁性很強的電磁鐵來產生磁場,他設計的換向器可看做近代換向器的胚芽。

為了試驗這臺電動機,雅科比把它裝在輪船上,制成了第一艘電動輪船,在涅瓦河上航行。由于電源沒有保證,成本高,不能和蒸汽輪船匹敵。但是雅科比電動機由實驗模型走向了實用,并進一步促使發電機的試制。

1834年,英國的克拉克試制成功了實驗室使用的直流發電機。該機產生的電壓高于一般電池組,還配制了各種線圈,以供需要不同電流時使用。