論文截圖

自然界中,為了生存和繁衍,生物個體需要不斷地獲取食物和水等必需的資源,同時也要時刻躲避外界威脅以保護自身的安全。在危機四伏的環境中探索以獲取各種“生存資源”,是動物的一種本能需求。而如何維持危險探索(risk exploration)與防御行為(defensive behavior)之間的平衡,是實現這一目的先決條件。

人類社會亦是如此。為了尋求生存和發展,人們必須從自然中探索新的可開發資源。正常情況下,人們會將“風險”和“安全”維持在合理的區間內,而某些疾病(如新奇恐懼癥、創傷后應激障礙、焦慮癥、精神分裂癥等)的出現會打破上述平衡,患者往往表現出對特定環境或對象的過度恐懼或防御異常,最終導致不堪設想的后果。

那么,調控 “危險探索”和“防御行為”平衡背后的機制是什么?

北京時間11月1日,一項發表于《細胞報告》的研究揭示了背側海馬-背外側隔核-背內側下丘腦(dCA3-dLS-DMH)環路對“危險探索-防御行為”平衡的調控機制,不僅將為深入理解本能行為之間的相互作用提供新的實驗和理論依據,還將為基于海馬損傷的神經精神疾病(如癲癇、焦慮等)的診療研究提供新的思路。

該研究由中國科學院深圳先進技術研究院腦認知與腦疾病研究所王立平研究員和魯藝研究員團隊完成。深圳先進院腦所鐘成副研究員和王璐璐助理研究員為論文共同第一作者,王立平研究員和魯藝研究員為該文章的通訊作者,深圳先進院為第一單位。

在危險區域進行主動探索是生物個體的一種本能行為。為了探究危險探索和防御行為之間的平衡機制,研究人員采用了捕食者威脅測試(predator threat test,PTT)的行為學范式。

該研究中,研究團隊將小鼠分別放置在安全區域(home chamber,HC)、危險區域(narrow corridor,NC)和裝有捕食者的極度危險區域(test chamber,TC)。有意思的是,研究者發現即使是捕食者存在的情況下,小鼠仍然會主動離開安全區域(HC)對危險區域(NC+TC)進行探索(即危險探索)。當小鼠確認了危險信息之后,會迅速逃回安全區域。

“在這個過程中,小鼠表現出了危險探索行為和防御行為之間的反復切換,實現了對環境信息的不斷更新。因此,采用捕食者威脅測試的實驗為我們研究‘危險探索’和‘防御行為’的平衡機制提供了很好的行為學支撐。”論文共同第一作者鐘成表示。

在PTT范式中,借助在體電生理、光遺傳、化學遺傳等技術,研究者發現,小鼠背側海馬中一類谷氨酸能神經元活動的增強,預示著小鼠將啟動危險探索行為,而這群神經元活動的降低則伴隨著小鼠防御行為的發生。

“我們熟知的海馬體通常與記憶功能相關,而海馬結構在空間上分為背側和腹側兩部分,背側海馬主要執行空間認知和定位相關的功能。在研究中我們發現背側海馬參與危險探索和防御行為的調控。”鐘成解釋。

通過選擇性激活小鼠的背側海馬的谷氨酸能神經元或γ-氨基丁酸能神經元,研究團隊發現能夠雙向調節小鼠的危險探索和防御行為,證實了背側海馬在調控“危險探索-防御行為”平衡中的重要作用。

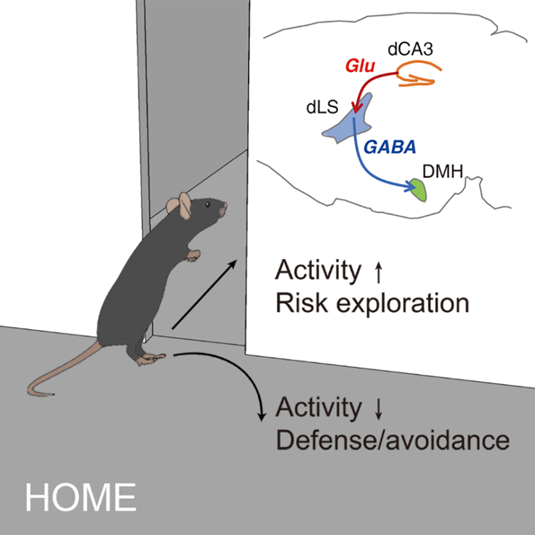

研究團隊綜合利用神經環路示蹤、光遺傳以及電生理技術,成功解析了一條從背側海馬的谷氨酸能神經元(dCA3Glu)到背外側隔核的γ-氨基丁酸能神經元(dLSGABA)再到背內側下丘腦(DMH)的神經環路。隨后,研究者發現dCA3Glu神經元和dLS中高發放頻率的神經元放電在面對捕食者威脅時降低,而DMH中低發放頻率的神經元放電在面對捕食者威脅時升高。上述結果證實了dCA3Glu-dLSGABA-DMH環路參與小鼠的探索和防御行為。

圖說:dCA3-dLS-DMH環路調控“危險探索-防御行為”平衡 來源:研究團隊供圖

本能防御行為的產生往往伴隨著生物個體內在狀態的改變,而DMH通常被認為參與對覺醒水平的調節。研究者發現,激活dCA3Glu-dLS環路能夠顯著增強小鼠的探索行為并抑制防御行為;激活dLSGABA-DMH環路對小鼠的探索行為無明顯影響,但顯著降低了小鼠的心率并抑制了其防御行為。這一現象提示了dCA3將危險探索信息通過dLS傳遞至DMH,通過改變小鼠的覺醒水平進而調控防御行為的輸出。

以此為基礎,研究者發現了危險探索和防御行為之間的負相關關系,并且通過選擇性地激活或者抑制dCA3Glu-dLSGABA-DMH環路可以實現對“危險探索-防御行為”平衡的雙向調控。

論文共同通訊作者王立平表示,該研究深入揭示了調控“危險探索-防御行為”平衡的神經環路機制,為深入理解本能行為之間的相互作用提供新的實驗和理論借鑒。

肥胖除了增加體重,還會對大腦產生影響嗎?施普林格·自然旗下專業學術期刊《自然-代謝》最新發表一篇生理學論文稱,研究人員通過一項對60人開展的研究顯示,大腦對特定營養物質的應答在肥胖個體中會減弱,而且減......

近日,《公共科學圖書館-生物學》發布的一項研究,對于當我們在一個嘈雜、擁擠的房間里時,大腦是如何跟蹤對話的,給與了一個很好的解釋。這一發現可能會改善助聽器功能。美國哥倫比亞大學的VinayRaghav......

斯坦福大學Bao研究小組的科學家們創造了一種新的電子皮膚,可以模仿觸摸的感覺。一些人稱之為"電子皮膚",它在《科學》雜志上的一項新研究中得到了詳細介紹。這種皮膚令人感興趣,因為它不......

一項新的研究發現了小膠質細胞(大腦的免疫細胞)的一個子集在早期大腦發育、認知和記憶中發揮的重要作用。這一發現讓我們對這些細胞的工作方式有了更好的了解,并可能為阿爾茨海默病等神經退行性疾病的新療法鋪平道......

是否有可能僅根據大腦信號,就完全重建某人所看到的內容?瑞士洛桑聯邦理工學院研究人員朝著這個方向邁出了重要的一步,他們引入了一種新算法構建的人工神經網絡模型,能以令人印象深刻的準確度捕捉大腦動態。該研究......

科技日報北京4月10日電(記者劉霞)據英國《新科學家》雜志網站8日報道,美國科學家繪制出了發育中大腦迄今最詳細的基因圖譜,揭示了可能影響人們罹患精神分裂癥和雙相情感障礙等5種疾病風險的大腦網絡,有助科......

各類健身的直播視頻火遍全網,視頻中教練舞動跳躍就像節拍器一樣讓屏幕前的你感受到強烈的律動。一個有趣的問題是:大腦是如何讀取人類肢體運動中的節律信息并編碼其中的生物特性的呢?中國科學院心理研究所腦與認知......

在一項新的研究中,研究人員通過研究澳洲鬃獅蜥的睡眠,發現在睡眠的一個階段,澳洲鬃獅蜥大腦的兩個半球互相競爭,一方將其活動強加于另一方,直到占主導地位的半球切換到另一方,整個晚上交替進行。人類是左右對稱......

20日從南開大學獲悉,該校電子信息與光學工程學院徐文濤教授團隊受獼猴多感官整合與空間感知機制啟發,開發了一種人造運動感知神經,在硬件層面上成功實現了大腦的多感官整合功能,獲得了卓越的運動感知性能。該成......

新疆維吾爾自治區自然災害防治工作座談會近日召開。新疆不斷推進大數據、人工智能等集成應用,開展災害事故防治關鍵技術研究,全區自然災害防御能力不斷提升。在城鎮化進程加快、人口密度更為集中的今天,各種災害風......