在衛吉島Mololo洞穴進行的發掘發現了這塊古老的植物樹脂。圖片來源:Tristan Russell (The Raja Ampat Archaeological Project)

一小塊植物樹脂表明,至少55000年前,人類生活在印度尼西亞東部的一個小島上,這揭示了現代人類遷徙到澳洲的可能路線。

我們已經知道,現代人類從亞洲大陸向東南方遷徙,穿過現在的印度尼西亞和東南亞其他許多島嶼,最終到達澳洲。英國牛津大學的Dylan Gaffney表示,其具體的時間點還存在爭議。現代基因證據表明,人類在不到50000年前到達了澳洲,而考古證據則指向了更早的到達時間,“可能是65000年前甚至80000年前”,他說。

此外,人類遷徙的具體路線也存在爭議,因為該地區過去的地理環境與現在不同。地球當時處在寒冷的冰河期,大量的水被冰蓋覆蓋,海平面較低,一些現在的島嶼在那時與陸地相連。在該地區西部的婆羅洲、蘇門答臘島和爪哇島都曾是亞洲大陸的一部分,而在東部地區的新幾內亞則與澳洲相連。

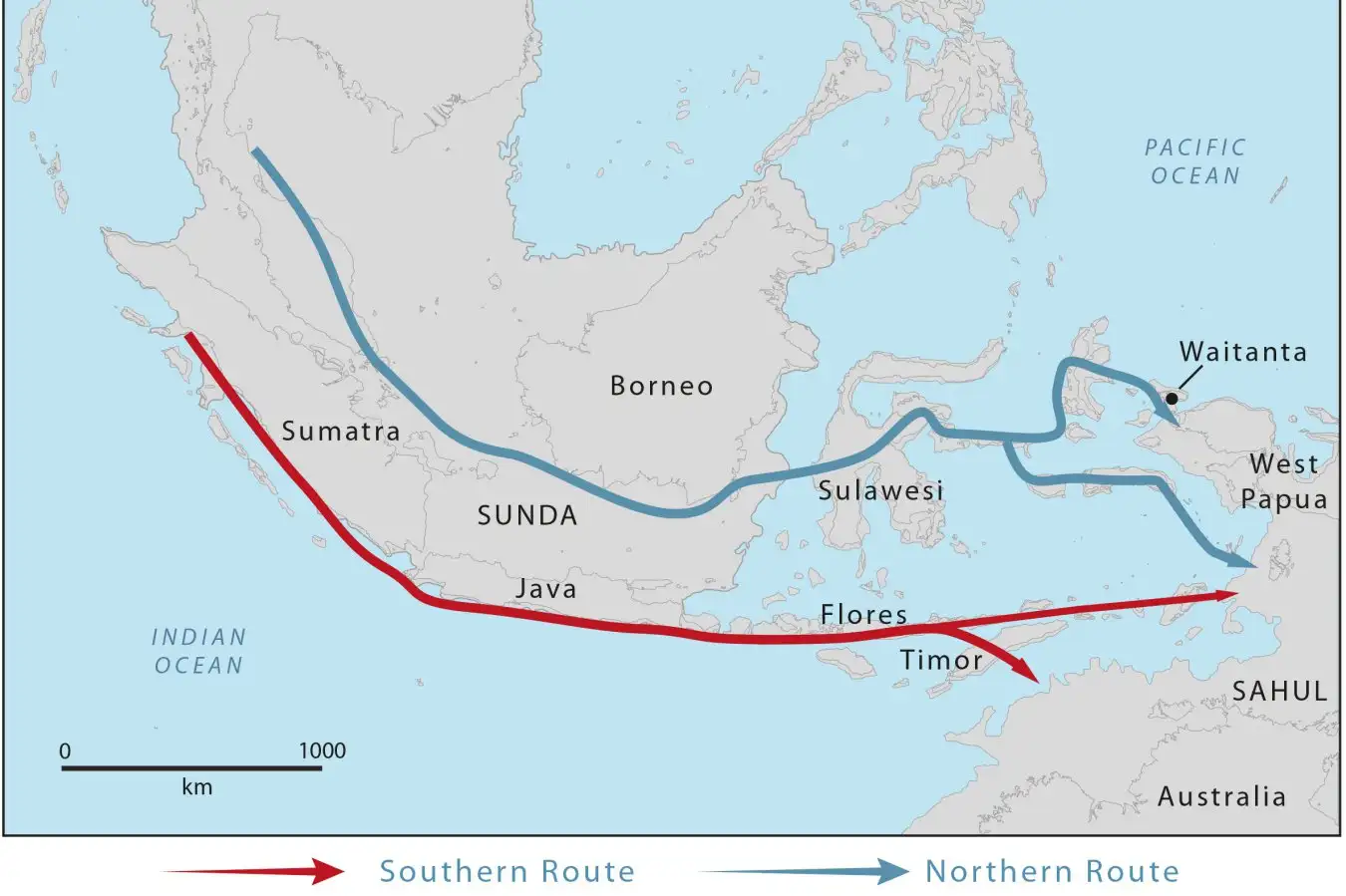

這意味著人類可能通過兩條路線到達澳洲:北部路線從婆羅洲直接向東前往蘇拉威西島,再到新幾內亞,最后向南進入澳洲;而南部路線則經過爪哇島,途徑巴厘島和帝汶島,最終到達澳洲北部。

通往澳洲的兩條路線。圖片來源:Dylan Gaffney/The Raja Ampat Archaeological Project

為了解人類如何完成遷徙,Gaffney和同事們在北部路線途經的新幾內亞西部衛吉島上的Mololo洞穴進行了挖掘。在洞穴地面的沉積物中,研究團隊發現了人類活動的證據,包括木炭和一些石片。

至關重要的是,Gaffney的團隊發現了一塊僅1.4厘米大小的樹脂碎片。它棱角分明,表明它被從樹上砍下,而非自然形成。放射性碳測定顯示,這塊樹脂至少有55000年歷史。

Gaffney表示,這塊樹脂很有可能被人類用作燃料,因為它非常易燃,是洞穴中很好的光源。但也有其他的可能,例如被用作熏香或是粘合劑。無論其用途如何,這表明人類至少55000年前就已經生活在衛吉島上。Gaffney說:“我們正在證明人們通過北部路線遷徙。”

現代樹脂可以用于生火,古代樹脂很有可能有相同用途。圖片來源:Dylan Gaffney/The Raja Ampat Archaeological Project

澳大利亞格里菲斯大學的Kasih Norman表示,此發現增加了人類通過北部路線到達澳洲的證據。地理模型也更支持北部路線,因為跨越途中海洋的難度較小。她說:“雖然北部路線需要更多次跨越島嶼之間的水域,但每次跨越的距離更短。此外,你總是可以看到下一個島嶼。”

但是,更多的考古挖掘集中在了南部路線。Norman說,直到最近幾年像Gaffney這樣的研究人員才開始探索北部路線的可行性。

今年七月發表的一項關鍵研究顯示,北部路線沿途的蘇拉威西島上發現了50000年前的野豬洞穴壁畫。而在五月發表的另一個研究顯示,在帝汶島上沒有找到人類44000年前活動的證據。帝汶島在南部路線上,表明此路線可能到更晚時間才被采用。

這其中一個神秘的謎團是丹尼索瓦人在澳洲化石記錄中的缺失。丹尼索瓦人是一個曾居住在亞洲大陸的已滅絕人類種群。東南亞的許多人都攜帶丹尼索瓦人的DNA,包括巴布亞新幾內亞人,他們的體內含有兩個已滅絕的丹尼索瓦人族群的DNA,暗示丹尼索瓦人或曾生活在新幾內亞。然而,澳洲卻沒有明丹尼索瓦人的活動跡象。Norman說:“據我們所知,澳洲從未有過智人以外的人類種群。”

相關論文信息:Antiquity DOI: 10.15184/aqy.2024.83

8月15日,“前瞻2024中國經濟”——《中國獨角獸企業成長路徑白皮書》(以下簡稱《白皮書》)發布暨價值研討會在北京舉行。國研經濟研究院與天九企服聯合發布上述《白皮書》,以期展現中國獨角獸成長路徑,為......

8月15日,中國科學院植物研究所研究員馮曉娟、特別研究助理趙云鵬等在《自然·氣候變化》上發表最新研究成果,解析了胞外酶活性對濕地排水的差異化響應規律和調控機制。濕地儲存了全球約三分之一的土壤碳,淹水厭......

近日,我所儀器分析化學研究室化學傳感器研究組(106組)馮亮研究員、王昱副研究員團隊在碳點傳感材料的功能化研究方面取得新進展,提出了利用自組裝摻雜法實現碳點傳感材料定向功能化的新策略。該方法解決了傳統......

干涉式大氣垂直探測儀核心——低溫紅外干涉儀。“風云四號”B星干涉式大氣垂直探測儀出廠時合影。紅外干涉儀技術研發平臺研制團隊。“風云四號”干涉式大氣垂直探測儀典型溫度通道加密觀測。■本報記者胡珉琦201......

近日,記者從首都醫科大學宣武醫院獲悉,該院神經外科團隊聯合院內外多個團隊成功為一位脊髓脊膜膨出患兒實施了外科切除同期整形修復手術,手術持續5個小時。目前,患兒已經康復出院。患者與義診大夫交流(宣武醫院......

從北京出發,沿著京沈高鐵一路向北,進入東北第一站,就來到了遼寧省凌源市,這里也被稱作“中國百合第一縣”。談及鮮花,很多人都會率先想到云南,但鮮有人知,在被譽為“大國糧倉”的東北,在這片肥沃的黑土地上,......

8月14日,上海書展開幕首日,主題為“探索化學魔法世界揭開身邊化學奧秘”以及仰望星空探秘天文——“探索星空”系列圖書閱讀分享會舉行。活動主辦方世界圖書出版公司希望通過科普講座形式讓公眾特別是年輕一代領......

8月15日,2024綠色低碳創新大會在浙江省湖州市開幕,會上發布了2023年度中國碳達峰碳中和十大科技創新,分別為:二氧化碳捕集與利用關鍵技術及應用、有機廢物厭氧發酵沼液催化重整處理與制氫利用技術、國......

蟑螂是一種常見害蟲。圖片來源:LELACHANOK/Shutterstock購買殺蟲噴霧來對付蟑螂其實是浪費錢,因為蟑螂已經對噴霧中的關鍵成分產生了抗藥性。這一情況引發了人們要求美國監管機構加強防螂產......

近日,廣東省林業局公布了《2024年高品質自然教育基地和省級自然教育基地名單》,全省新增20家省級自然教育基地、5家高品質自然教育基地。其中,鼎湖山國家級自然保護區(以下簡稱鼎湖山保護區)脫穎而出,被......