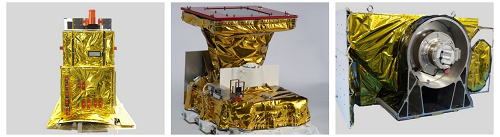

從左至右分別為EMI、DPC和POSP 中科院合肥研究院供圖

大氣環境監測衛星是國家民用空間基礎設施中長期發展規劃中的科研衛星,也是世界首顆具備二氧化碳激光探測能力的衛星。它裝載了大氣探測激光雷達、高精度偏振掃描儀、多角度偏振成像儀、紫外高光譜大氣成分探測儀及寬幅成像光譜儀等五臺遙感儀器,能夠大幅提升全球碳監測和大氣污染監測能力。衛星在軌應用后將顯著提升生態環境、氣象和農業等多領域定量遙感服務能力。

其中,EMI儀器具有2600千米觀測幅寬,最小可探測光譜波長間隔0.6納米,通過對多種氣體吸收光譜“指紋”信息的準確識別,可實現單日覆蓋全球,對二氧化氮、二氧化硫、臭氧和甲醛等污染氣體開展監測。

DPC儀器獲取的全球大氣氣溶膠和云的時空分布信息和POSP儀器獲取的高精度大氣氣溶膠參數,在國際上首次實現了DPC和POSP 的“偏振交火”探測方案,可實現對PM2.5、灰霾等顆粒物污染的定量觀測,以滿足全球氣候變化研究、大氣環境監測、遙感數據高精度大氣校正等應用需求。

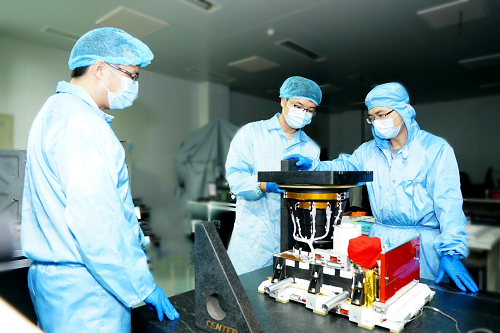

中科院合肥研究院安光所科研人員調試相關載荷 中科院合肥研究院供圖

此次中科院合肥研究院承擔的大氣環境監測衛星載荷于2021年3月完成正樣交付,2022年2月大氣環境監測衛星試驗隊進入發射場以來,圓滿完成了發射前各階段測試任務。