地衣作為先鋒生物,能夠風化巖石形成土壤,在地球生態演替中發揮重要功能,是一大類與綠藻或藍細菌共生的專化型真菌,占自然界已知真菌數量的20%。系統分析表明,地衣化和去地衣化在真菌進化歷史上曾多次發生,共生的地衣與寄生、菌根及腐生真菌之間均具有較近的親緣關系。地衣是互惠共生的典范,也是揭示真菌進化不可或缺的重要研究對象。但地衣如何實現菌藻識別并共生,其分子機制如何,由于缺乏地衣遺傳操作系統,這些問題一直懸而未決,地衣菌藻的人工重建及性狀的基因改造以及地衣生物技術的應用也因此受到嚴重限制。

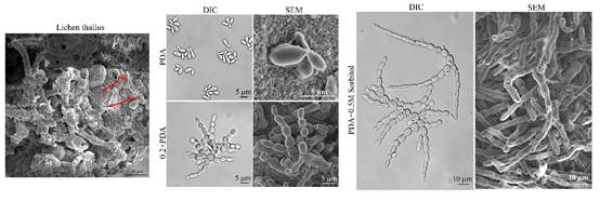

生長型在酵母態和菌絲態之間轉變的現象在真菌中較為普遍,但是在地衣型真菌中僅發現放射盤石耳有此現象。本研究以放射盤石耳為研究材料,發現營養脅迫和滲透壓脅迫可以導致該菌從酵母態轉變成假菌絲態;與其共生藻接觸也可以激發假菌絲的產生。添加外源cAMP及IBMX(促進細胞內cAMP積累)可以誘導該菌發生明顯的組織分化,揭示cAMP信號傳導在調控形態轉變的重要作用。

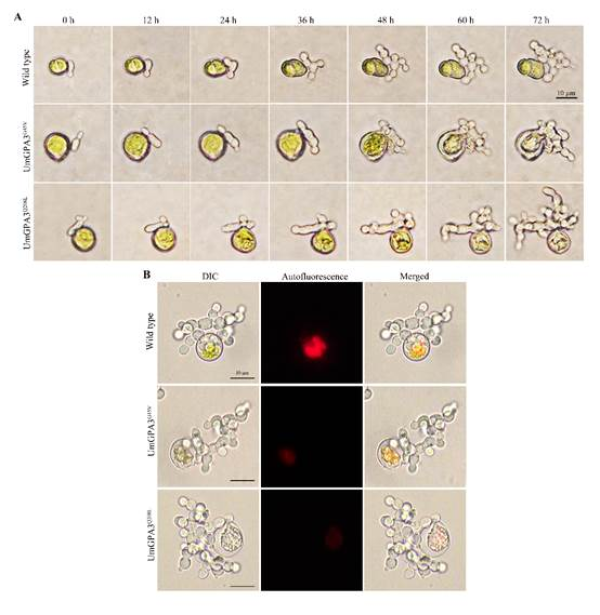

為了進一步驗證調控機制,中國科學院微生物研究所等研究人員將該菌編碼Gα亞基的Gpa3基因敲除,Gpa3敲除菌株在脅迫及共生藻的誘導條件下均不能產生假菌絲。而在添加IBMX條件下可以恢復產生假菌絲的表型,說明Gpa3基因位于cAMP信號上游并調控cAMP信號通路。顯性激活GPA3蛋白(GPA3Q208L)的突變菌株在誘導條件下顯示出更多假菌絲分枝,但是在與共生藻接觸時不能維持穩定的共生狀態,導致30%的藻細胞死亡。結果揭示Gpa3基因及cAMP信號傳導在調控共生平衡方面的重要作用。

本研究為地衣菌藻體外人工重建研究奠定了基礎,被審稿人評價為“地衣共生領域一項革命性的工作”。該研究由中科院院士、微生物所研究員魏江春與美國普渡大學教授Jin-Rong Xu共同指導。相關成果以Coregulation of dimorphism and symbiosis by cyclic AMP signaling in the lichenized fungus Umbilicaria muhlenbergii為題發表在PNAS上。微生物所助理研究員王延延為論文第一作者,Jin-Rong Xu為論文通訊作者。該研究得到了國家自然科學基金、國家留學基金委及普渡研究生基金的資助。

圖1. 地衣體內菌絲及藻細胞狀態,分離培養酵母態共生菌及誘導條件下假菌絲狀態

圖2. 野生型和Gpa3敲除菌株與共生藻共同培養

圖3. 顯性激活GPA3蛋白不能維持穩定共生狀態

地衣作為先鋒生物,能夠風化巖石形成土壤,在地球生態演替中發揮重要功能,是一大類與綠藻或藍細菌共生的專化型真菌,占自然界已知真菌數量的20%。系統分析表明,地衣化和去地衣化在真菌進化歷史上曾多次發生,共......

叢林下,橘紅色的云南燭衣像一根根蠟燭互相依偎;松林間,老樹上垂下的金絲帶隨風飄搖;山頂上,麗石黃衣在黑褐色巖石映襯下更加耀眼……這個色彩斑斕、形態各異的“地衣王國”,是中國科學院昆明植物研究所研究員王......

2018年初,中國科學院昆明植物研究所王立松課題組在真菌學主流期刊《真菌學》上發表文章,澄清了全球蓮葉衣目下3個屬的物種組成,及各屬、種間的系統進化關系。研究組通過對亞洲和非洲擔子地衣進行形態學、化學......

云南麗柱衣王立松攝 ▲橫斷山特有地衣——金絲帶 王立松攝 ▲王立松戴著他發表的新種“地衣胡子”2018年初,中國科學院昆明植物研究所王立松課題組在......

在許多自然林生態系統中,附生藍藻地衣(即含有藍藻共生藻的地衣)是重要的附生生物類群,具有較強的固氮能力,地衣生物固氮是自然林中氮素來源的重要途徑之一。附生藍藻型地衣的固氮酶活性受濕度、溫度以及其自身的......