自從人類最初從我們的原始祖先進化以來,我們就陷入了與人類遭遇的最大傳染病—瘧疾的斗爭之中,瘧疾是一種致死性疾病,其是由瘧原蟲通過蚊子叮咬來傳播引起人群致病的,每兩分鐘就有1名孩子因感染瘧疾而死亡。2016年在91個國家中(大部分位于撒哈拉以南非洲地區)大約有2.16億瘧疾感染病例,相比前一年增加了500萬例。

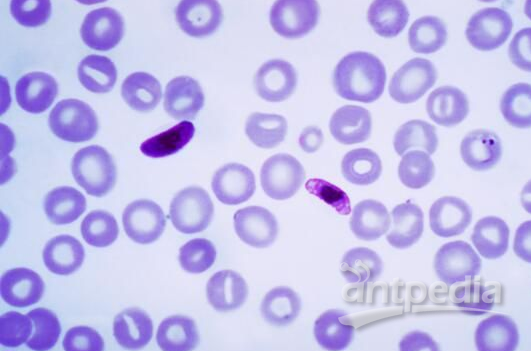

圖片來源:en.wikipedia.org

在歷史的大部分時間里,人們或許都并不了解抗瘧疾藥物、蚊帳,甚至對瘧疾的基本知識都并不太了解,但我們的機體仍然能夠有效抵御瘧疾的感染,在人類與瘧疾激烈的斗爭中,人類生存的一種方式就是使我們對病原體變得并不那么友好,而這或許就是事實。

在幾千年的時間里,我們機體遺傳密碼中發生的隨機差異會無意中降低瘧疾的發病風險并為機體提供一些生存優勢,這意味著,這些遺傳差異會在人群中變得非常突出。如今,居住在世界上特定區域的人群依然攜帶著人類與瘧疾在古代戰爭留下的遺傳印記,而大多數的疤痕都是由紅細胞所造成的。

紅細胞

紅細胞是一種非常了不起的細胞,其能將與血紅蛋白分子中的鐵所結合的氧氣,從肺部和心臟運輸到機體的每個組織中;血紅蛋白所具有的特殊雙凹面形結構能夠幫其變形并且完成重塑過程,這或許就能幫助其擠進較小的血管中來運輸氧氣分子;但紅細胞也是瘧原蟲的寄生家園,在感染發生期間,瘧原蟲能夠生長、復制,隨后從細胞中破殼而出,其不僅會損傷感染的紅細胞,還會損傷其它細胞,受損的紅細胞會被從血液循環中移除,紅細胞的減少就會導致機體血紅蛋白水平降低,從而誘發貧血,并使人感到虛弱、疲倦和昏睡,在嚴重的情況下甚至會致命。

瘧疾會刺激人類對紅細胞進行修飾來保護自身免于感染,紅細胞中幾乎每一個部分(從細胞膜到介導氧氣運輸的球蛋白基因)都擁有相同的基因突變,其目的在于幫助物種在瘧疾的肆虐中生存下來。

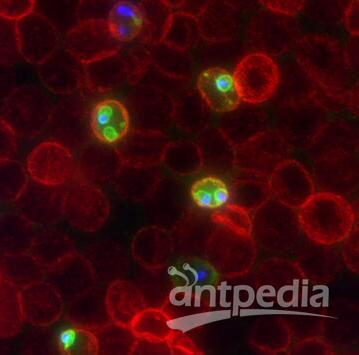

圖片來源:courses.lumenlearning.com

遺傳改變和鐮刀狀細胞

或許血紅蛋白分子本身會發生一些重要的變化,血紅蛋白包括兩個關鍵組分:血紅素和球蛋白,血紅素包含鐵和所結合的氧氣,而球蛋白則由2對球蛋白分子(2個α亞基和2個β亞基)組成,在如今和以前瘧疾比較盛行的地區,人們已經進化出了球蛋白基因的變化。

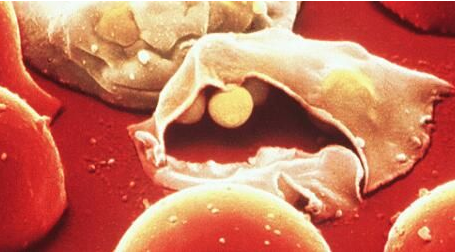

β球蛋白序列和蛋白質結構的單一改變誘發了所謂的鐮刀狀血紅蛋白的產生(sickle haemoglobin,HbS),HbS攜帶者機體中攜帶有一個突變基因和一個正常拷貝的基因,這些攜帶者在血細胞技術上及癥狀上和正常人群差異非常小,但這些人群對瘧疾的易感染性卻降低了30%,這無意中就為個體提供了強大的保護作用。同時這也能為生活在瘧疾流行地區的兒童提供巨大的生存優勢,所有的HbS攜帶者都是在瘧疾感染的高壓狀況下所發生的相同基因突變所引起的,其似乎在不同地區的進化過程中自發產生了至少5次,這些地區包括非洲、印度和中東。

這些地方的人口比例,或是其后代仍然普遍攜帶著特定的基因突變,而大約10%的非洲裔美國人都是鐮形細胞特性的攜帶者,印度、東地中海、加勒比和中東人群的后代也會受到影響。盡管攜帶HbS單一拷貝的個體并不會出現癥狀,而攜帶HbS兩個拷貝的人群則會遭受鐮狀細胞貧血癥,其機體的紅細胞會很容易地變成像鐮刀一樣堅硬的形狀,這就會阻止血液流動、并導致個體出現頻繁、不可預知的疼痛、器官損傷甚至中風。

對于那些持續到中年時機體胎兒血紅蛋白水平一直增加的人群而言,其機體鐮刀形細胞病的嚴重程度就會發生下降,為了幫助鐮刀形細胞病患者免于疾病帶來的嚴重副作用,在患者機體中會出現一種沉默的遺傳狀況,即胎兒血紅蛋白持續存在。

地中海貧血

另外一些人群機體的球蛋白基因則會進化出不同的改變來保護機體抵御瘧疾,α或β球蛋白基因的部分或完全剔除會導致個體攜帶α或β型地中海貧血癥;攜帶者通常會完全健康的狀態,只有在驗血時才能夠發現其是一種無癥狀的貧血癥,但在亞洲、太平洋和中東的部分地區,這些癥狀越來越被人們認為是誘發輕度貧血癥的主要原因之一。

就好像鐮刀狀細胞突變一樣,其也能保護機體抵御瘧原蟲的入侵,但攜帶兩個β球蛋白基因突變拷貝的個體則會遭受嚴重的貧血癥,其或許需要終生輸血來維持生命。

α球蛋白基因剔除的后果則是更加多變的,但攜帶α球蛋白基因所有拷貝突變的嬰兒通常會在母體子宮內出現嚴重的貧血,有時候這些嬰兒甚至不能生存到出生。

圖片來源:theconversation.com

紅細胞膜

杜菲(Duffy)蛋白也會發生進化改變,杜菲蛋白是紅細胞膜上發現的一種特殊受體,其同時也是間日瘧原蟲進入細胞的關鍵蛋白,幾乎所有的西非人群以及超過一半的亞洲人群機體的紅細胞中該基因的表達都處于失活狀態,這就意味著,這些人群機體的紅細胞會對間日瘧原蟲的入侵產生耐受性。

紅細胞膜的其它改變也會保護機體抵御瘧疾,生活在巴布亞新幾內亞和太平洋其它地區的人人群機體中可能攜帶有呈水平條紋的紅細胞。這種無癥狀的情況通常被稱為東南亞卵形紅細胞癥(Southeast Asian ovalocytosis),其由患者機體紅細胞中確定細胞結構蛋白發生突變所誘發,這就會使得紅細胞支架的其余結構比正常細胞更加堅硬,同時也能夠幫助個體有效抵御瘧原蟲的入侵。

目前研究人員發現了機體紅細胞如何有效進化來保護宿主免于瘧疾的侵害,缺鐵貧血癥在全球影響著數億名兒童和婦女的健康,目前人們認為營養攝入不足是主要原因;但似乎其能夠保護宿主機體的紅細胞免于瘧原蟲的侵襲,目前很多研究結果都表明,缺鐵的兒童患瘧疾的風險較低,這就意味著,改善機體中鐵的狀況或許就能讓兒童更容易患上瘧疾,比如通過鐵補充劑來改善機體鐵缺乏的表現。

圖片來源:thetraveldoctor.com.au

瘧疾正在反擊

近年來,人類的進化正在得到科學突破的不斷補充,有效的抗瘧藥物、殺蟲劑處理過的蚊帳(保護熟睡中的兒童免于蚊子叮咬)以及快速檢測技術都能夠幫助人群有效診斷并治療瘧疾。目前有證據表明,瘧原蟲及其蚊子宿主為了在與人類的斗爭中贏得優勢開始不斷進化,比如,幾乎所有的惡性瘧原蟲都對一線抗瘧藥—氯喹產生了耐藥性。

如今,耐多藥的瘧原蟲“統治著”東南亞的部分地區,尤其是靠近泰緬邊境的地區,而且很多瘧原蟲已經開始對諸如甲氟喹等重要抗瘧藥物,甚至一些中流砥柱的藥物(比如青蒿素)都產生了耐藥性。更有意思的是,瘧原蟲還會通過剔除HRP2蛋白來學會如何有效躲避當前的很多快速檢測技術,以這種方式,瘧原蟲就會在宿主體內不斷生存而不被發現。

進行瘧疾傳播的按蚊在全球瘧疾流行區域均能夠發現,如今它們正在嘗試學習如何在傍晚早些時候來叮咬人群獲取血液美餐,而不是在晚上人們睡覺的時候通過破壞蚊帳來獲取食物。因此,人類與瘧疾的戰斗或許并沒有結束,未來我們還將與人類最老的敵人—可怕的瘧疾不斷戰斗。

“瘧疾在我國都已經被消除了,還要你們干嗎?!”每當聽到這句話時,江蘇省血吸蟲病防治研究所研究員高琪都有點“哭笑不得”。“目前,我國主要瘧疾流行區的傳播因素尚沒有根本改變,傳瘧媒介依然存在。每年有數千例......

“雌蚊通過叮咬吸食被感染患者的血液,將血液中的瘧原蟲吸食到蚊子腸道中,隨后瘧原蟲在蚊子體內通過有性生殖并大量增殖,感染蚊子的唾液腺,使蚊子具備通過再次叮咬傳播瘧原蟲的能力,從而傳播瘧疾。”近日,中國科......

記者7日從中國科大附屬第一醫院(安徽省立醫院)獲悉,該院血液內科程臨釗、劉森泉團隊對紅細胞終末分化所需的營養成分進行系統性探索和優化,成功建立了一種全新的化學成分明確的紅細胞誘導分化體系。這一成果為將......

世界衛生組織11月30日發布的《2023年世界瘧疾報告》指出,2022年全球瘧疾病例估計達到2.49億例,比2019年多1600萬例。氣候變化對瘧疾防治構成巨大風險,因此全球需要采取緊急行動減緩全球變......

8月24日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心王四寶團隊在《自然-通訊》(NatureCommunications)上,在線發表了題為Outermembranevesiclesfromamosquit......

5月6日,江蘇南通市疾控中心,發布消息,近期南通發現有國外輸入性瘧疾病例,此前南通市疾控中心曾發布提醒瘧疾如不能及時診治,或危及生命,提醒市民需做好防蚊滅蚊,減少蚊媒疾病發生。01什么是瘧疾?瘧疾也叫......

瘧疾是一種毀滅性的疾病,2021年報告的病例達到驚人的2.47億,死亡人數為61.9萬。這種由寄生蟲惡性瘧原蟲引起的疾病由蚊子傳播,導致發燒和類似流感的癥狀。盡管在治療瘧疾方面取得了進展,用藥物緩解癥......

美國麻省理工學院、新加坡南洋理工大學、法國巴斯德研究所的科研人員開發出一種微流控設備“脾臟芯片”,可模擬急性脾隔離現象。這種設備采用模擬內皮間縫隙的S芯片和模擬巨噬細胞的M芯片兩個模塊來模擬脾的過濾功......

北京時間12月8日,世界衛生組織(簡稱世衛組織)發布《世界瘧疾報告2022》(以下簡稱“報告”)。報告顯示,全球瘧疾病例和死亡人數在2021年仍然保持穩定。今年是諾貝爾獎獲得者屠呦呦教授團隊發現青蒿素......

據英國劍橋大學官網報道,研究人員首次將在實驗室培養的紅細胞作為輸血試驗的一部分,輸注給另一個人。如果試驗被證明安全有效,人造血細胞或將徹底改變鐮狀細胞和稀有血型等血液疾病患者的治療。對于某些患有這些疾......