在我國,傳統的水環境監測方法多為理化分析法,可定性、定量,準確性高,但通常只能反映瞬時污染狀況,對污染物監測的連續性不夠,難以對突發性的水體污染事故及時預警,不能反映水體中各種有毒物質的長期綜合效應;而生物監測技術,因反應靈敏、成本低、直觀,能反映各種污染物的綜合影響,日益受到環境監測領域的重視。生物監測技術在發達國家已經成熟應用,但在中國仍屬于起步階段,筆者在此拋磚引玉,希望能夠有更多的讀者參與到這一技術的研究、開發中來。

隨著近代工農業的發展,水環境作為工農業廢物的最終排放點,污染現象越來越嚴重,這不僅引起水生生物種群和群落結構的變化,嚴重時將導致水生生態系統的破壞和崩潰。水體污染達到一定程度后,除了直接影響水生生物的正常生活,也直接或間接地威脅人類的健康和生產活動。為了保護水源和水生生態系統,對水質進行生物監測已經成為評價水環境質量的重要環節。

生物監測:理化分析的有效補充

長期以來,我國在水質監測方面主要采用理化分析法,即采用各種儀器,通過定量或定性的分析,測定有害物質及濃度,對水質作出評價。這種方法具有嚴謹、準確的特點,其成果可作為水環境評價和水污染事件鑒定的依據。但其固有的缺陷在于:受儀器分析特點的限制,一般只能反映瞬時污染狀況,對污染物監測的連續性不夠,難以對突發性的水體污染事故及時預警;受現有檢測儀器的敏感度限制,對低于一定濃度的有害物質無法測定;不能反映水體中各種有毒物質的長期綜合效應。

同理化檢測相比,利用水生生物對水環境質量進行監測的生物監測法有著獨特優點,反應靈敏、成本低、直觀,不僅可以用來測定和評價單一化學物質對水生生物的影響,而且還能直接測定工業廢水的毒性和幾種化學物質混合后的綜合毒性,并為研究化學物質的致毒機理積累資料。當然,生物監測也有其缺陷,不能定性和定量地測定水質污染;檢測的靈敏性和專一性方面不如理化檢測;某些生物監測需時較長。因此,理化分析和生物監測互為補充。

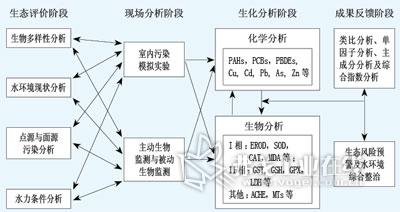

圖2. 水體生物標志物技術基礎理論對應關系。

在歐美發達國家,早在上世紀60年代,隨著水污染環境事故的增多,西方發達國家便開始研究、應用生物監測技術。80年代,荷蘭水資源管理和廢水處理機構將水生生物監測技術作為化學試驗分析技術的輔助手段,應用于對萊茵河及馬士河突發性水污染事故監測、預警及流域綜合治理效果評價,獲得了顯著效果。

而在中國,對于生物監測的研究和應用仍處于起步階段,但近幾年在一些水質分析中,生物監測技術的應用開始有所增加。例如,在2010年上海世博會期間,采用了青海湖發光細菌作為飲用水監測工具,該細菌可制成凍干粉的形式,便于保存、運輸,使用前只要加入復蘇液,幾分鐘之后凍干粉中的青海湖發光細菌便恢復活力,通過判斷發光菌光強的變化,可簡易判斷出飲用水是否安全。另外,在2008年汶川特大地震、2010年玉樹大地震及江西特大洪水等突發性事件應急監測中,生物綜合毒性測試也發揮了重要的作用。

當然,目前中國對于生物監測技術的開發和應用,更多地還停留在單項指標的監測上,在水環境的綜合質量評價中成熟應用生物監測技術仍存在一些難題。例如,2007年,由長江流域水資源保護局和意大利都靈大學公共健康與微生物學系、英國可持續發展協會共同執行的“武漢水環境綜合生物監測項目”在武漢啟動。在這次實驗過程中,選用了國外運用較多的可延展生物指標評價體系,對大型蚤、水芹、大腸菌群、腸球菌等生物進行測試,判斷長江、漢江武漢段的水環境質量。但在實驗中發現,由于歐洲水系和中國水系底層環境不同,歐洲水系底層以淤泥為主,而漢江和長江水底以沙石為主,生物生存條件比淤泥要差很多,存活的數量和種類也自然有很大的差異,所以用國外的評價體系無法準確判定長江和漢江水質的好壞。然而,通過合作,有利于全面了解國外生物監測的思路和方法,為進一步深入研究提供了科學的框架和模式。

水質生物監測方法

利用水生生物來監測水環境質量狀況的方法較多,如指示生物法、群落結構法、生物毒性實驗、殘毒測定法、細菌學檢驗法、發光細菌毒性檢測法等。

(1)指示生物法。指示生物是指在一定的水環境中生活,當水環境質量發生變化時便敏感地呈現出受害癥狀甚至消亡的生物。觀察和測定指示生物個體和種群的變化,可以比較準確地判斷出環境質量狀況。珠江流域水環境監測中心在珠江三角洲水質生物監測方法研究中,明確提出該水域可指示水質的10種底棲動物,嘗試了用指示生物結合《地表水環境質量標準》的5個水質類別判定各水域的水環境質量,同時選用50種藻類,根據藻類出現的種類及密度和相應的水質類別,找出相關關系,推斷水域的222水質。

(2)群落結構法。群落結構指存在于自然界一定范圍(或地域)內互相依存的一定種類的動物、植物和微生物的組成。根據水生生物的種類和數量等群落特征可以判斷水體的污染情況,科學工作者在這方面積累了大量的資料。馬正學等依據藻類群落的生態特征,利用生態學的多種方法和藻類的各項指標對黃河蘭州段的水質進行了分析和評價;王旭和朱根海等根據南麂列島附近潮間帶的底棲藻類生態監測結果,探討了該區域藻類的生態種群、密度、形狀與環境質量的關系,實現了對該地區的監測目的。隋戰鷹根據浮游藻類種群特征評價了珠江水域廣州段水質。

(3)生物毒性實驗。水生生物毒性實驗材料包括魚類、藻類等,其中以魚類的實驗應用較廣泛。魚類對水環境的變化反應十分靈敏,當水體污染物達到一定濃度或強度時,就會引起一系列中毒反應。魚類毒性實驗主要目的是尋找某種毒物或工業廢水對魚類的半致死濃度或安全濃度,為制定水質標準和廢水排放標準提供科學依據,同時評價水體的污染程度,監測水處理效果和水質達標情況等。

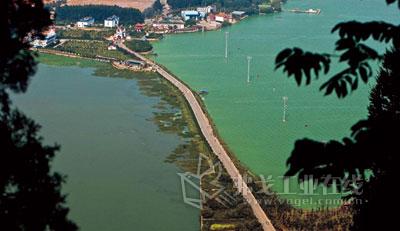

圖3. 云南省昆明市滇池,左邊為經過治理后顯出成效的,右邊是正在進行治理的,仍有大量藍藻在爆發中,水體為綠色。

(4)殘毒測定法。生物從環境中吸收各種污染物質,經過體內遷移、轉化和再分配,以殘毒形式蓄積在生物體內。生物體內的殘毒含量往往比周圍環境中的相應含量高好多倍。測定生物體內的殘毒含量,可判斷水體受污染狀況。

(5)細菌學檢驗法。細菌能在各種不同自然環境中生長。地表水、地下水,甚至雨水和雪水都含有多種細菌。當水體受到人畜糞便、生活污水或某些工農業廢水污染時,細菌大量增加。因此水體的細菌學檢驗,特別是腸道細菌檢驗,在衛生學上具有重要意義。

(6)發光細菌毒性檢測法。發光細菌實驗是環境樣品毒性檢測的生物測試技術,并已被列入德國國家標準(DN 38412)和國際標準(ISO 11348)。毒性是一項綜合的生物學參數,它可衡量樣品對活體生物所產生的影響,不能以化學分析方法進行測定,而其他生物測試方法,如魚類實驗、浮游動物實驗、藻類實驗等則較為復雜,且必須使用高等生物進行實驗,從而引起眾多的爭議。發光細菌測試使用了具有發光特性的天然微生物,而毒性物質則將抑制發光,且毒性越強,光抑制越明顯,發光細菌本身沒有危害性,這一方法經研究被證實具有快速、簡便的特點,同時有很好的靈敏度和可靠性。

新興的生物監測技術

生物標志物技術

生物標志物技術是環境科學、環境化學、生物學與毒理學共同發展的成果,在目標上體現水環境預警和風險評估功能,在過程中充分運用環境工程技術科學選擇研究對象,運用環境化學分析痕量污染物濃度,運用生物學與毒理學進行生理分析與毒性分析,評估生態系統的安全。當前,廣泛開展的生物標志物技術研究主要以水生動物(底棲生物、魚類)和水生植物為研究對象,采用生物體對化學品的富集程度指標,如圖2所示。

由于生物監測總體來說是用于群體評價的,在整個監測程序中,均需要使用統計學方法,如指標的敏感度、特異度和預測值等,單因子分析方法與類比分析方法計算簡單,在生物標志物監測中應用較多。作為多變量分析的技術手段,主成分分析法、綜合指數法近年來也逐步應用于分子生物標志物的研究中。

生物傳感器

隨著科技的發展,以及各學科的融合交叉,以DNA重組技術為標志的現代生物技術正被利用到環境監測領域,構成了現代生物監測技術。在環境監測領域,現在廣泛使用的生物監測技術主要是將生物反應轉化為電信號的生物傳感器。

生物傳感器是將生物感應元件與能夠產生和待測物濃度成比例的信號傳導器結合起來的分析裝置。新近開發的DNA生物傳感器由固定已知核苷酸序列單鏈DNA(也稱之為ssDNA探針)的電極(探頭)和換能器兩部分組成。由于核酸分子雜交的高度特異性及檢測方法的高度靈敏性,使得核酸分子雜交技術廣泛應用于對環境中微生物的檢測,定性、定量分析它們的存在、分布、豐度和適應性等。總的來說,目前國內在分子生物學監測方面的研究剛剛起步,實際應用還需進一步探索。

在線生物監測

近年在生物毒性試驗基礎上發展起來的水質在線生物監測或生物早期警報系統,是將活生物置于監測室內,建立生物信號檢測系統,根據生物個體的異常生理或行為變化警報污染事件,主要用于監測污染物毒性在短期內的變化。在線監測可以對水質進行連續24h不間斷監測,對水質的突變快速作出響應,從而及時采取應對措施,將危害降到最小。

在線生物監測系統主要包括三部分:生活在水體處于連續或半連續流動狀態中的測試生物、測試生物行為反應的自動檢測系統和根據測試的參數與預設值比較后發出警報信息的警報系統。在線生物監測可同時監測處于不同營養級別、不同生活層次、對有毒物質有不同耐受力的生物。目前的水質在線監測系統主要包括一些常規的理化指標,如濁度、余氯、氯氮、電導率、pH和溶解氧等。

在線生物監測技術靈敏度高,費用低,能夠綜合反映水環境質量變化。它通過對于在受污染水體內水生生物運動方式、生活習性等行為生態改變的監測,實現對水體在線監測的目的。作為新興技術,生物在線監測尚有一些重要技術問題待解決:如在判定受試生物的運動行為變化上尚沒有明確標準;受試生物的行為運動受到多因素影響,導致結論缺乏普遍性;低濃度的水體污染在短時間內影響生物的運動行為有限;受技術水平的制約,在線生物技術目前還難以對污染物進行定量分析。

警鐘長鳴:近年來重大水環境污染事件

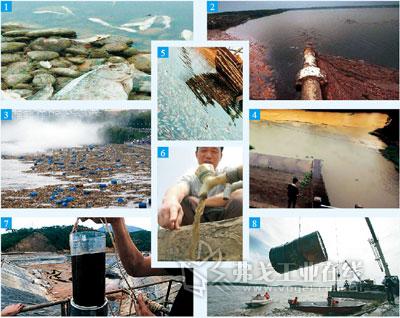

1. 2004年沱江污染事件:2004年2~3月,由于川化集團一工廠事故排放,四川沱江遭受嚴重污染,沿岸80多萬居民、上千家企業受到影響,內江斷水26天,造成2.19億元的經濟損失。

2. 2005年重慶綦河水污染事件:因取水點被上游重慶華強化肥有限公司排出的廢水所污染,水廠停止供水,重慶綦江古南街道橋河片區近3萬居民受影響。

3. 2005年松花江重大水污染事件:2005年11月13日,中石油吉林石化公司雙苯廠苯胺車間發生爆炸事故。事故產生的約100t苯、苯胺和硝基苯等有機污染物流入松花江,導致哈爾濱市市政管網停止供水4天。

4. 2005年北江鎘污染事件:2005年12月,廣東各市的重要飲用水源北江韶關段鎘超標嚴重,從孟洲壩電站斷面到高橋斷面全部超過標準,12月15日高橋斷面鎘超標近10倍,嚴重威脅下游飲用水源安全。此事件是由韶關冶煉廠設備檢修期間超標排放含鎘廢水所致。

5. 2006年白洋淀死魚事件:2006年2~3月,素有“華北明珠”美譽的華北地區最大淡水湖泊白洋淀,發生大面積死魚事件。調查結果顯示,水體污染嚴重,水中溶解氧過低,從而造成魚類窒息,這次事件造成任丘市所屬9.6萬畝水域全部污染,水色發黑,網箱中養殖魚類全部死亡。

6. 2009年7月赤峰水污染事件:2009年7月23日,在內蒙古赤峰市的新城區,至少有4300多名居民因為飲用受污染的自來水而先后出現腹瀉、嘔吐、頭暈、發熱等癥狀。1154人門診就醫、110人口服藥物治療、15人住院觀察。原因查明是此前發生強降雨,大量雨污水淹沒了九龍供水公司九號水源井,污染了飲用水。

7. 2010紫金礦業水污染事件:2010年7月3日,位于福建上杭縣的紫金山銅礦濕法廠發生污水滲漏事故,9100m3廢水外滲,引發福建汀江流域污染,造成沿江上杭、永定出現魚類死亡和水質污染現象。初步統計,棉花灘庫區死魚達1890t,當地居民對飲用水也產生了擔心。

8. 2010松花江水污染:2010年7月28日10時許,受洪水影響,吉林省吉林市永吉縣新亞強化工廠1000多只裝有三甲基一氯硅烷的原料桶 (160kg/桶),順著松花江沖往下游,導致市民瘋搶超市的純凈水,一度引起恐慌。