被稱為“生命健康第一殺手”的癌癥令人聞之色變,但如果能早點找出這個“殺手”,它便難以“行兇”。列入國家重點研發計劃的“惡性腫瘤篩查早診的液體活檢技術研發及評價研究”項目日前在京啟動,助力多癌種早篩關鍵技術突破。

“早篩早診是降低惡性腫瘤死亡的最有效途徑。”項目負責人、中國醫學科學院腫瘤醫院內科主任王潔教授說,高通量液體活檢是實現癌癥早篩早診的突破口,但目前這項技術的研究面臨檢驗靈敏度不足、缺乏液體活檢的高特異性的分子靶點等瓶頸。

該項目為國家重點研發計劃“重大慢性非傳染性疾病防控研究”重點專項支持項目,目標是重點突破惡性腫瘤篩查及早診早治液體活檢關鍵技術,構建高靈敏度、高特異性、高效經濟的惡性腫瘤液體活檢早診技術體系,開發具有完全自主知識產權的篩查/早期診斷試劑盒,并針對肺癌和消化系統癌癥在大規模多中心前瞻性隊列中驗證其有效性。中國醫學科學院腫瘤醫院結直腸外科副主任劉騫認為,通過抽取外周血檢測腫瘤細胞釋放到血液中的游離DNA,可以提高早期癌癥和癌前病變的檢出率。“隨著技術不斷完善和發展,這種方法完全有可能達到和侵入性檢查相近的靈敏度和特異性,同時做到操作簡便、無創、流程標準化。”“我國惡性腫瘤患者到醫院就診往往偏晚。”中國科學院院士、國家癌癥中心主任赫捷在項目啟動儀式上說,癌癥篩查和早診早治的研究應該更加深入、普及和實用,使患者獲益。

每年,無數人的生命被癌癥奪走。如果能在癌癥早期階段就做出準確的診斷,將幫助患者贏得更多的治療時間,“液體活檢”技術應運而生。液體活檢即通過檢查各種體液,來檢測癌癥和監測疾病進展。

來自紀念斯隆·凱特琳癌癥中心和威爾·康奈爾醫學研究所的研究團隊在《細胞》發文稱,由腫瘤和免疫細胞釋放的細胞外囊泡和顆粒(EVP),攜帶可靠的生物標志物,可用于早期診斷多種癌癥,并確定癌癥的類型。

無獨有偶,《柳葉刀—胃腸病學和肝病學》也報到了一項在研血液檢測技術NIS4,這種無創診斷方法可用于識別合并代謝風險因素的高危非酒精性脂肪性肝炎(NASH),有助于減少低危患者不必要的肝臟活檢。

隨著技術的不斷進步,不久的將來,液體活檢有望讓更多癌癥患者免受“活檢”的痛苦,把癌癥扼殺在萌芽之中。不過,就目前來看,液體活檢徹底替代組織活檢,仍需時日。

發現全新生物標志物

“癌癥的形成是個長期的過程,在細胞剛剛發生癌變但卻還沒有形成癌灶之前,就會在體液中產生一些游離的‘破壞分子’。”南京大學生命科學學院教授朱海亮告訴《中國科學報》,液體活檢通過非侵入性取樣,如血液、唾液、尿液等,利用高通量測序技術、過濾、捕獲或富集體內腫瘤細胞的基因組信息,從而找出癌癥的蛛絲馬跡。目前,液體活檢的四種主要腫瘤來源的生物標志物分別是循環腫瘤細胞(CTCs)、循環腫瘤DNA(ctDNA)、外泌體和循環RNA。威爾·康奈爾醫學研究所教授David Lyden團隊則另辟蹊徑,不是分析DNA片段,而是側重于檢查EVP中包含的各種蛋白質。EVP是細胞分泌的小顆粒,大小只有納米級別。它們像快遞包裹一樣,外層有膜,里面可以裝RNA、DNA、蛋白質、代謝產物和脂質等活性分子。這些小包裹可以介導細胞間信號傳導,調節基質組織,甚至調節炎癥和免疫反應,還可以穿越血腦屏障,并以高度的特異性被“吞”入細胞。“一小管血液中就含有數十億EVP,這意味著,癌癥患者有大量的癌癥相關EVP可供臨床醫生用來診斷。”David Lyden表示,腫瘤在生長、轉移的過程中都會釋放EVP,并以這種方式通知身體的其他部位做好迎接癌細胞的準備。因此,理論上通過檢查不同EVP的內容物,可以推斷出癌癥的信息。同樣,生物制藥公司GENFIT研發的NIS4技術,則篩選出4個獨立且能形成最佳整體診斷性能的生物標志物——miR-34a -5p,與脂肪變性/炎癥/肝細胞氣球樣變有關;alpha-2巨球蛋白,肝纖維化標志物;YKL-40,肝纖維化標志物;糖化血紅蛋白(HbA1c),代謝/胰島素抵抗標志物。研究人員稱,NIS4技術在這4個標志物綜合分析的基礎上,無需再結合年齡、性別、體重指數(BMI)或轉氨酶濃度這些指標進行評估,就可以識別合并代謝風險因素的高危NASH患者。在接受《中國科學報》采訪時,廈門市第五醫院檢驗科主任張軍能評價道,NIS4涵蓋的四個指標可檢測肝細胞的變性、炎癥、氣球樣變、肝纖維化程度等非酒精性脂肪肝病變的重要病癥,同時又能指示胰島素抵抗這個NASH發病的核心元素。因此,NIS4的四個指標既能提示核心發病因素的存在,又能指明疾病重要病癥的存在,對NASH具有很好的診斷意義。

目前還不能替代“活檢”

與傳統的穿刺組織活檢相比,液體活檢具有諸多不可比擬的優勢。

朱海亮指出,第一是精準,該技術可以直接獲得腫瘤基因組信息,同時用于指導后續靶向治療;第二是全面連續,避免腫瘤異質性帶來的取樣局限;第三是無創方便、重復性好,不僅降低了活檢導致的不良反應,還可以多次取材;第四是多種基因聯合篩查可以提高特異度和敏感度;第五是實時判斷療效,能夠隨腫瘤的發展態勢及時調整治療方案。

不過,這并不意味著,液體活檢就能夠完全取代組織活檢。張軍能以NIS4技術診斷NASH為例稱,從NASH的識別來說,靈敏度至關重要,而從研究的驗證結果可知,NIS4技術對NASH的實際高危者,靈敏度只有50.7%。對于高危人群,這個靈敏度嚴重不能滿足臨床要求;對實際非高危者其靈敏度為81.5%,即使有提高,但此種情況下仍然還不足于替代活檢。

除此之外,從NASH的診斷要點而言,其診斷需評估肝脂肪變、肝細胞損傷、炎癥壞死和纖維化程度、肝脂肪變、氣球樣變等病癥的必要條件,而這些條件評估是目前NIS4所不能實現的。

張軍能表示,組織活檢雖然具有創傷和并發癥的風險,存在因取樣誤差導致診斷結果的偏差,以及病理檢測者的經驗差異導致結果不同等缺點,但是活檢至今仍是診斷NASH的金標準,也是唯一金標準,可準確評估肝脂肪變、肝細胞損傷、炎癥壞死和纖維化程度、肝脂肪變、氣球樣變等診斷NASH的必備條件。

江蘇省腫瘤醫院臨床腫瘤實驗中心主任吳建中也曾表示,目前,在腫瘤的篩查方面血液檢查主要是檢測血液中的腫瘤標志物。采用此類方法做癌癥早診,要考慮特異性和靈敏度,而且檢測結果只能作為輔助診斷的指標,疾病的判斷還需經過一系列相對應的輔助檢查,最終確診是依靠病理診斷。

此外,液體活檢還面臨著其他挑戰,如DNA片段太小、半衰期短、來自正常DNA污染的風險,以及隨著治療效果顯現,腫瘤DNA比例會大幅度下降等等。多位專家表示,臨床中液體活檢還沒有形成金標準,因此還不能完全代替組織活檢。

“做一次防癌體檢的費用和癌癥基因檢測的費用差不多,不如做一次真正的防癌體檢。”吳建中呼吁,癌癥要早診早治,這樣治愈的可能性才會更大。

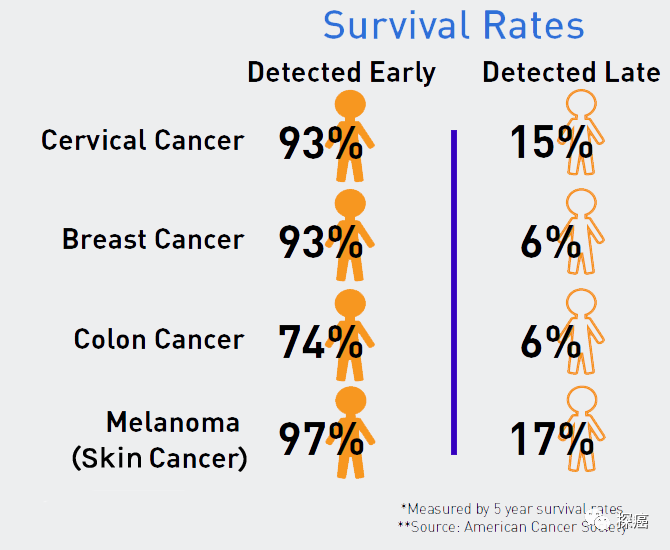

現階段,液體活檢關聯的市場增長非常快。全球液體活檢市場從2018年的12.44億美元增長到2025年的約120.62億美元,2019年至2025年間的復合年增長率達38.3%【1】。這一市場包括CTC、ctDNA和外泌體應用的硬件(包括系統和設備)和試劑盒銷售,以及服務收入。目前,液體活檢分析物還是主要集中在 ctDNA 和 CTC 的捕獲和分析上。整個市場的產業化發展也很迅速,目前已有多項液體活檢產品獲準進入臨床,更有許多轉化研究在蓬勃開展。盡管液體活檢技術的臨床應用仍然面臨著諸多挑戰,標準化與質量管理體系還有待完善,但是液體活檢作為應用前景廣闊的檢測新技術,將成為臨床迫切需求并值得信賴的診斷工具,特別是在已上升到了國家戰略高度的癌癥早診領域的應用。癌癥的早期診斷目的是為了減少在晚期被診斷出的患者的比例,在盡可能早的階段提供護理來改善癌癥結果(圖1)。

圖1 各癌種中早期診斷和晚期診斷的5年生存率比較

早在2016年,在The Lancet Oncology雜志在發表了一篇述評《癌癥液體活檢:癌癥檢測的未來?》【2】,在這篇述評中對GRAIL公司的一項計劃——“通過血液篩查及早發現無癥狀個體的癌癥”(the early detection of cancer in asymptomatic individuals through a blood screen)進行了討論。GRAIL公司的這個計劃旨在創建一種通用的血液檢測方法,從而可以對無癥狀個體進行多種類型的癌癥篩查。文中提到了ctDNA應用于腫瘤領域的一些難題需要去克服:

(1) 首先,目前還沒有通用型的用于篩查任何疾病階段或癌癥類型的ctDNA產品,是因為檢測低濃度的ctDNA很難,突破這一局限性需要通過更靈敏的技術來克服,但敏感度的提高會導致來自胚系的噪聲增加,這反過來又會使技術人員很難區分腫瘤相關的DNA突變和非腫瘤相關的DNA突變,從而導致檢測結果假陽性的風險增加。

(2) 第二,ctDNA檢測到底會檢測到什么,這項檢測可以區分什么?例如,并不是所有的癌癥都與早期基因突變有關,而且許多癌癥都有可能在任何疾病階段、以不可預測的方式出現的多個基因突變,除非發現一種新的、尚未發現的泛癌標志物,否則通用型的ctDNA檢測的設計會比較復雜。

(3) 第三,并不是所有的腫瘤都以同樣的方式將ctDNA釋放到血液中。相反,研究表明,ctDNA濃度不僅與腫瘤負荷直接相關,而且與克服血腦屏障或粘液組織等障礙進入血液的難易性有關。

(4) 第四,任何新的診斷檢測都必須經過臨床驗證,這是監管批準的必要步驟,因此,ctDNA檢測在腫瘤領域的應用需要有更多的臨床驗證。

(5) 第五,臨床醫生等如何處理泛癌檢測結果的有關信息也是一個問題,因為早期檢測是為了降低與癌癥相關的死亡率,然而,在無癥狀的未經選擇的人群中進行篩查的價值仍然存在爭議,過度治療仍是一個令人擔憂的問題,過度治療可能會嚴重惡化生活質量,帶來與初心相反的后果。

從爆發的臨床研究我們不難看出,液體活檢應用于癌癥早篩早診離我們越來越近,結合液體活檢方法與當前的篩查手段,可能會大大改善腫瘤的診斷。隨著技術的發展,價格將會成為液體活檢在腫瘤早篩早診領域考量的重要杠桿。從這次COVID-19疫情中,我們獲得的一個明顯教訓是,即使在高收入國家,大規模檢測也可以迅速加劇衛生系統中現有的資金不足。考慮到全球范圍內癌癥數量的快速增長,類似問題的考慮對癌癥也尤為重要。對于政府、保險公司,甚至是檢測服務公司來說,必須要清晰了解通過早期發現和治療癌癥而獲得的長期資金節省的理由,以及相應的液體活檢檢測能否具有適用于大規模人群的成本效益。相信技術研發的發展,對所有人都進行癌癥液體活檢會成為可能。