核磁共振儀器被譽為“尖端醫療設備皇冠上的明珠”,對于心腦血管、神經和腫瘤等多種重大疾病影像診斷有重大意義,但這項技術長期被國外封鎖。不久前,我國自主研發的核磁共振儀器研制成功,開始量產。

將核磁共振儀器搬上生產線并不是一件容易的事情,這其中不光要解決“卡脖子”的技術難題,還有如何解決科技成果轉化的問題。他們是怎么縮短實驗室和生產線之間的距離的呢?

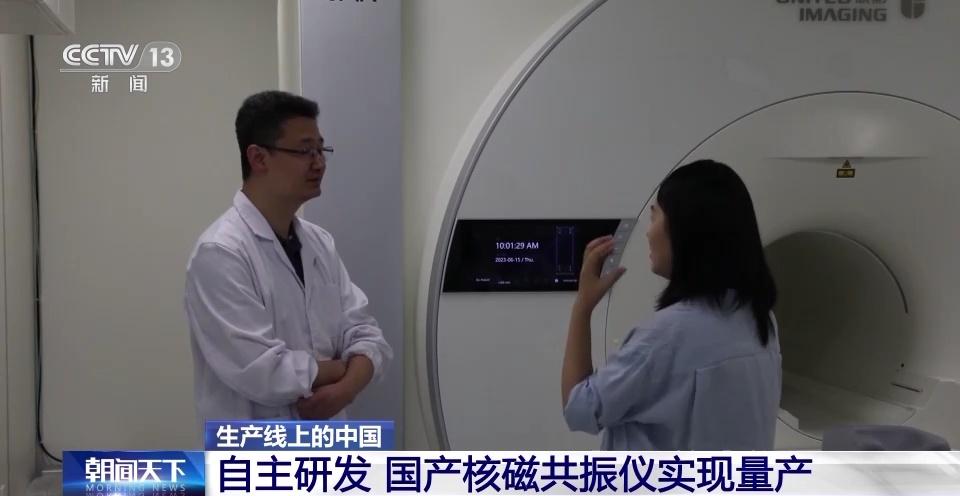

記者在中國科學院深圳先進技術研究院看到,生產線上生產的是我國自主研發的核磁共振儀器,經過一系列復雜精密的程序之后,它將出現在醫院的檢查室里。

北京大學深圳醫院醫學影像科副主任技師 張輝:它的圖像質量一點都不遜色于國際先進的核磁共振儀器生產廠家,價格也已經比以前大大地降低了,我們醫院的醫療檢查費相對于以前也在逐步地降低,這對于我們廣大人民群眾來說,看病的時候花費就會更少了。

北京大學深圳醫院里,這臺我國自主研發的核磁共振儀器正在工作。儀器工作的情況,實時傳輸到15公里外的中國科學院深圳先進技術研究院。

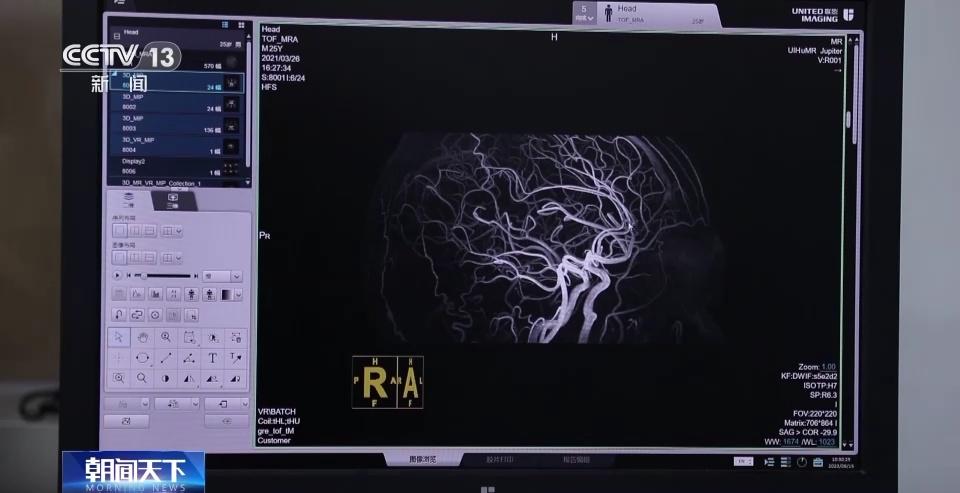

記者:在分辨率不是很高的核磁共振機器做出來的情況,看不出來具體的病灶在哪里。但是在這個分辨率很高的核磁共振提供的影像上就明顯地看出,這里可能是一個腫瘤的所在位置。

記者了解到,這款儀器可以獲得人體的全身影像,不僅分辨率更高,還加速了成像速度。

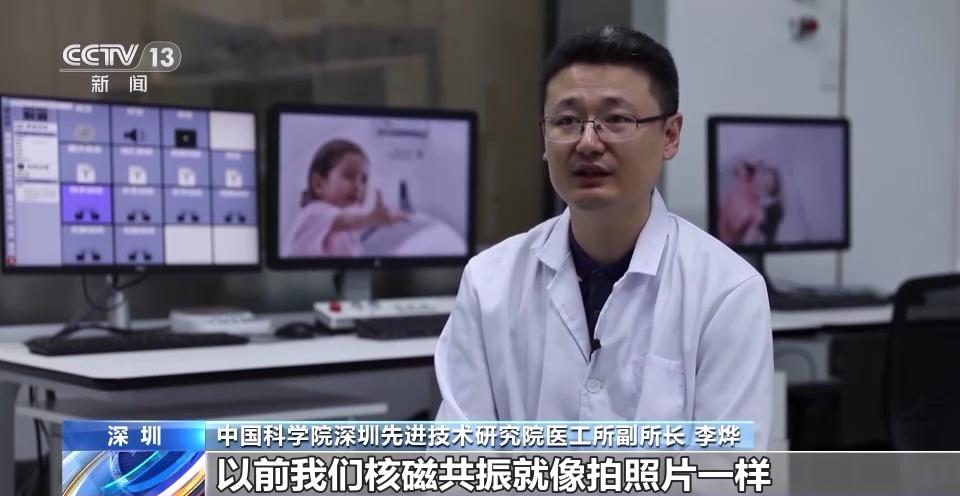

中國科學院深圳先進技術研究院醫工所副所長 李燁:以前我們核磁共振就像拍照片一樣,是一張一張的,你一動照片就糊了。我們現在有了快速成像技術之后,組織動也不怕,我們可以看到它動的過程。

不僅僅是在核磁共振的影像診斷裝備上有重大突破,眼下中國科學院深圳先進技術研究院已經研發出可以為肝臟和乳腺疾病提供早期篩查的無創超聲彈性成像技術;研發的為帕金森、癲癇、阿爾茨海默病提供治療的超聲神經調控重大儀器也開始進行臨床試驗。

產業需要什么

他們就研究什么

從中國科學院深圳先進技術研究院這些正在進行的研究上可以看出來,最前沿的合成生物、腦科學、海洋科技等都是他們的課題。研究院負責人告訴記者,所有這些課題都有一個共同的目標,那就是面向產業需求。

調研中,記者了解到,2022年,中國科學院深圳先進技術研究院各類研究項目經費超過33億元,其中只有17%是政府撥付的固定經費,83%的經費都需要依靠與產業合作等多種方式獲得。這也就是說,科研項目從立項之初,就要和產業需求牢牢綁定。

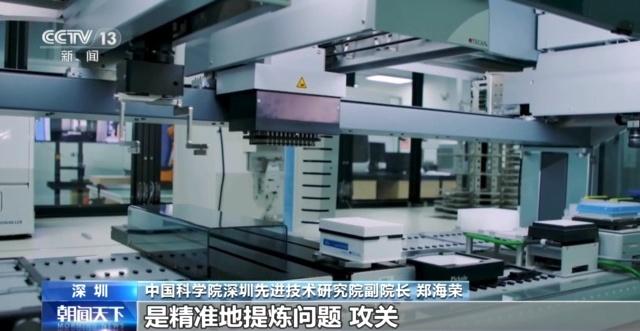

中國科學院深圳先進技術研究院副院長 鄭海榮:它是以重大需求導向,特別是以產業的核心技術需求導向,產業里的“卡脖子”問題、急需破解的問題,作為研發的一個導向。

中國科學院深圳先進技術研究院醫工所副所長 李燁:以前的科研合作一般就是科研單位做了原理的驗證,然后就交給企業,企業再去變成產品。那我們這個從最開始的包括立項、提出問題、提出技術路線,到最后的實現,到變成產品的全鏈條,我們都有深度參與。

隨著合作的深入,企業帶來的市場反饋也讓研發機構有了新的突破。第一批國產核磁共振儀器,合作開發單位之一就是聯影醫療,儀器上市不久,他們就為科研團隊帶來了臨床反饋。

聯影醫療科技股份有限公司董事長 張強:聯影提出了針對臨床上出現的問題、我們市場上碰到的挑戰,把這些問題總結出來,深圳先進技術研究院利用他們比較雄厚的研發實力來一起攻關。

市場的痛點,成了研發單位首要的攻克目標。最新一代的國產核磁共振儀器,已經完全達到了醫院提出的圖像質量要求。

中國科學院深圳先進技術研究院副院長 鄭海榮:團隊的核心就是要圍繞這些痛點里的技術進行攻關,解決了這一攬子的快速成像的軟件和硬件、電子學(問題),形成了100多個發明專利。這樣轉化效率就非常高,是精準地提煉問題、攻關。

鄭海榮告訴記者,這些年,中國科學院深圳先進技術研究院在研發機構和產業融合方面探索的案例還有很多。

這座樓叫作“工程生物產業創新中心”,這是一個“樓上樓下”的創新綜合體,樓上是研究院,樓下是企業,樓上的“科學家”隨時可以下樓找到“企業家”,一起商量產品轉化。而這個國家高性能醫療器械創新中心,成立剛剛三年,就已經促成多家醫療機構和研發單位融合,實現10多個重大科研成果的產業轉化。

政府+市場

助推科研成果轉化

在采訪期間,記者了解到,深圳南山區把他們的創新方式總結為“蝴蝶模式”,就是科研單位和產業構成了蝴蝶的身體,但想要蝴蝶翩翩起舞,還要依靠兩只翅膀——也就是政府和市場的助推。

深圳南山區科技創新局副局長張旭告訴記者,幫助科研成果轉化一直是他們工作的重心,為了搭建好科研機構和企業溝通的橋梁,他們最近還特地在南山云科技大廈拿出了5層樓2萬平方米的空間,免費提供給幫助成果轉化服務機構。利用市場的力量連接起科研機構和企業。

深圳南山區科技創新局副局長 張旭:深圳先進技術研究院可以說是我們區里實行科技成果產業化非常好的一個典范。不斷地幫助它對接區內各種企業的資源,來架好科研機構和企業之間溝通的橋梁。

有了鏈接,還得有資金支持。記者采訪期間,科創局的鄭培松正在和小組成員談論如何為區里的企業申請最新的資金扶持。

幫助企業申請政府的扶持資金還僅僅是鄭培松工作的一部分,為了讓企業擁有更多的資金支持,他們還得聯絡起區里的金融資源。

深圳南山區科技創新局副局長 張旭:我們引入一些非常豐富的科技金融資源,不是更關注它的收益率,(而是)更關注早期項目的成長性,實現這種投早投小投科技的理念。

金融資金的支持為基礎研究、技術攻關、成果轉化提供了保障,張旭最新的工作計劃將這些對創新成果轉化至關重要的要素都集中在同一個空間里,共同發力,賦能高質量創新發展。

深圳南山區科技創新局副局長 張旭:南山區現在已經有超過4500家的國家高新技術企業,全社會研發投入占GDP比重達到了6.57%。我們也會進一步暢通科技成果轉移轉化的渠道,面向全球來引進國際的高端人才,提供更強的人才支撐動力。

樓上實驗室樓下創業公司

破除“孤島現象”

科技成果轉化不夠順暢的問題長期困擾產業發展,如何破除障礙,真正實現創新成果引領產業升級?

郭萬達,深圳綜合開發研究院常務副院長,他帶著記者來到深圳市工程生物產業創新中心,這個中心樓上是實驗室,樓下就是多家創業公司。

深圳綜合開發研究院常務副院長 郭萬達:就像鄰居家一樣,你推門就可以進去,可以見面,可以說話啊,還不需要通過中間的中介的機構,這不是直接它就轉化了嘛,最重要的是產研的融合沒有隔閡。

記者:未來,我們整個產研融合的實踐當中,我們應該注意些什么呢?

深圳綜合開發研究院常務副院長 郭萬達:你就得有原創,你得有零到一。你沒有原創,你如何去解決“卡脖子”的問題呢?

記者:當科研機構和市場的融合越來越緊密了之后,會不會出現科研機構只去攻克市場的一些效益高的產品?

深圳綜合開發研究院常務副院長 郭萬達:那當然可能會出現這種傾向,這就取決于科研機構是什么科研的機構,一點不注重長遠、基礎研究不重視,研發完以后就沒下一單了。這個新型研發機構就是由政府、大學、產業界共同去發起的研發機構,有一些科研機構本身的各種資源的集聚。這個時候,既要有基礎研究,又面向產業界。我覺得新型研發機構作為一個重要的載體,也是避免完全就是利潤,也要避免完全政府去干預,所以它一定會形成這么一個機制。

德國明斯特大學、英國埃克塞特大學和牛津大學聯合團隊現已開發出一種所謂的基于事件的架構,該架構使用光子處理器,通過光來傳輸和處理數據。與大腦類似,這使得神經網絡內的連接不斷適應成為可能。這種可變的連接是......

記者23日從中國科學技術大學獲悉,該校蔣彬教授課題組在發展場誘導的原子神經網絡力場研究方面取得重要進展。研究成果日前發表在《自然·通訊》上。原子模擬是人們在微觀層面理解復雜化學、生物和材料體系的光譜、......

近日,賽默飛世爾科技(以下簡稱:賽默飛)位于中國蘇州生產基地的Gibco液體培養基自動化灌裝生產線順利落地并投入運營。該生產線的正式投產,標志著享譽全球的Gibco液體培養基本土生產能力再上新臺階,綜......

8月24日,日本無視國際社會的強烈質疑和反對,單方面強行啟動福島核污染水排海,引發了全社會對可能到來的放射性污染物的擔憂。據了解,核污水中含有多種放射性元素,如氚、鍶、鈷和碘等,由于生物富集效應,這些......

代謝組學研究已經確定了介導細胞信號傳導、競爭和疾病病理學的小分子,部分原因是大規模社區努力測量數千種代謝物標準品的串聯質譜。然而,在臨床樣品中觀察到的大多數光譜不能與已知結構明確匹配。令人驚訝的是,用......

韓國科學技術研究院(KIST)開發出僅需單次測量就可獲得超高分辨率碳原子核磁共振信息的分析法,可用于分析分子結構復雜的天然物質結構。研究結果刊登在《AngebanteChemi》上。這種“超選擇性異種......

韓國科學技術研究院(KIST)開發出僅需單次測量就可獲得超高分辨率碳原子核磁共振信息的分析法,可用于分析分子結構復雜的天然物質結構。研究結果刊登在《AngebanteChemi》上。這種“超選擇性異種......

"我國自主研發的核磁共振儀器,圖像質量不遜于國外同類產品",最近,我國成功研制并開始量產自主研發的核磁共振儀器。北京大學深圳醫院醫學影像科副主任技師張輝表示,新儀器價格大幅下降,醫......

韓國科學技術研究院(KIST)開發出僅需單次測量就可獲得超高分辨率碳原子核磁共振信息的分析法,可用于分析分子結構復雜的天然物質結構。研究結果刊登在《AngebanteChemi》上。這種“超選擇性異種......

近日,我國自主研發的核磁共振儀器研制成功并開始量產,這一突破性創新將造福大量患者。利用人體組織中某種原子核在磁場下的共振現象,隔著皮膚對病灶進行“攝像”,核磁共振成像技術被廣泛運用于現代醫學領域。但長......