圖1. 實驗室條件下進行藍藻的培養。

由藍綠藻類原核生物所產生的具有生物活性的次級物質,日漸成為制藥業感興趣的原料,但與此同時,其潛在的生物毒性可能對環境和食品產生危害,關于它們的鑒定工作亦非輕而易舉之事。

藍綠藻類原核生物(通常亦稱藍藻)指的是具有光合活性的細菌,主要生長于海洋和淡水中,有時也生長在地表和糧食上。這些藻類和綠色植物一樣,能夠進行光合反應,而且還具有“天線復合體”的功能,可吸收500~600 nm的波長光,因此藍藻通常顯淡藍色或淡紅色。當藍藻的特定種類突然間以爆炸性的方式大量繁殖時(亦稱為“水華”),我們才會引起重視,這種現象通常會導致水體質量的嚴重下降,妨礙相關水體資源的利用。

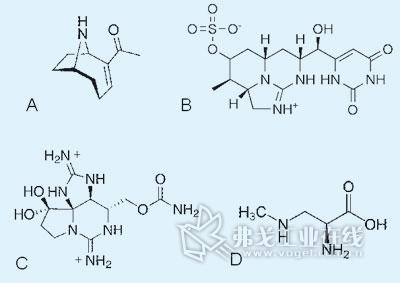

藍藻可產生帶有強烈毒性的生物活性物質,這種劇毒化合物被稱為藻毒(Algentoxine或Cyanotoxine),具有廣泛的毒性。在大多數情況下,這些毒素在海藻細胞破裂或死亡時被釋放出來,有時也由這些細胞主動分泌。已知的毒性化合物有微囊藻素(一種大分子環狀肽類)、β-甲氨基丙氨酸、藍藻毒素(CYN)、類毒素-A和河鲀毒素等(見圖2)。

人類中毒的情況常源于在受污染的水域中洗浴,飲水和食用貝類、魚類等食物。然而迄今為止,關于藍藻毒素以及真核藻毒的分析和毒物學研究尚未引起足夠的關注。在歐洲食品安全局(EFSA)、聯邦德國風險評估研究所(BfR)、德國科學研究協會(DFG)健康無害性食品評議委員會(SKLM)以及美國環境保護局(EPA)的文告中,均提出需要采取緊急對策,以防止高風險毒素的出現。

圖2. 若干重要藻毒素的結構,A:類毒素-A;B:柱孢毒素;C:石房蛤毒素;D:β-甲氨基丙氨酸。

藻毒素研究的啟動

產生毒素的藍藻大多起源于熱帶水域,歷史記載了很多由于接觸了受污染水域而引起的中毒事件。特別值得一提的是,由于氣候變異,許多新的細菌種類可能也遷徙到了歐洲水域,對這些區域的食物和飲水帶來了新的危險。

一份關于德國內陸水域取樣調查研究報告顯示,22%的水樣發現了藻毒素,如類毒素-A和藍藻毒素(CYN)。在德國的許多水域中,CYN的濃度達到了12.1μg/L,而澳大利亞部分水域還高達500μg/L。

迄今為止,對這種細菌生物活性次級代謝物的譜圖研究,遠遠不如對已知毒素那樣充分。此外,關于這些化合物在人和動物體內的吸收、分配以及代謝機理的研究數據幾乎是空白。鑒于信息的匱乏,德國聯邦材料研究所(BMA)以雙倍投入啟動了這項研究工作:

采用活性導入分析法,為進行理學研究和藥物研究制備標準物質,對新的目標結構進行鑒定;

確保分析工作的安全可靠性,鑒定新的人體暴露途徑。

有關分析可劃分為以下5個方面。

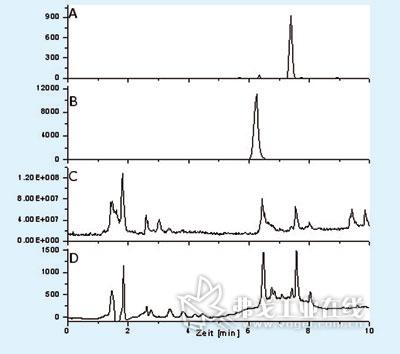

圖3. 采用HPLC-UV-MS 和MS/MS分析含10%的絲囊藻屬細菌的甲醇萃取物的譜圖。A:脫氧CYN 的MS/MS 質譜圖(m/z:

400.1 à 194.1);B;CYN 的MS/MS 質譜圖(m/z:416.1 à 194.1);C:全掃描質譜圖;D:位于254

nm時的UV 信號峰。

實驗室培養

一套藍藻系列物質已于日前從自然界分離出來并進行了生物特征鑒定,但從中得到的生物活性化合物譜圖還未進行研究,即使近親種類也未完成。因此針對藍藻的風險和評估研究第一步,就是在實驗室規模上進行培養和分離(見圖1)。這里涉及的大多數種類都是可以在含鹽和維生素的介質中培養。為了保證具有光合作用活性的藍藻的生長,有必要在調節晝夜的情況下提供充足的光照和通風。

介質與細胞材料

在生物活性次級代謝研究中,將其分為兩類,一是由活細菌釋放出來的(如CYN),二是細菌死亡后所釋放出來的物質(如微囊藻素或脂多糖)。毒素的釋放研究對于其風險評估和利用具有重要意義。借助于離心(在流通型離心機中)和過濾裝置將介質和細胞材料分離后,就可進行進一步研究。將細胞進行冷凍干燥,分解后再進行萃取。

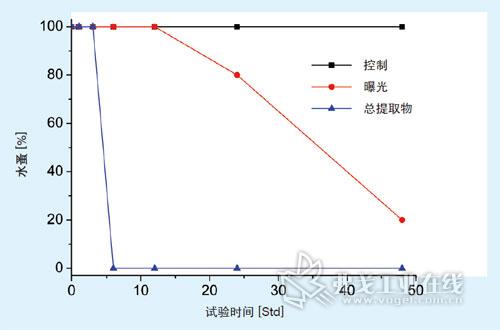

圖4. 采用大型蚤在暴露于純CYN溶液(20?μmol)時的活性實驗,與以一種具有相同CYN濃度的藍藻總萃取物進行對比。

萃取與分步收集

不僅是藍藻的萃取物還是介質的殘留物,均為復雜的混合物,幾乎無法對其整體進行分析。例如CYN雖然能通過藍藻萃取物的總離子譜圖中(TIC)進行辨認,但其衍生物脫氧CYN則無法檢出,后者的紫外譜圖呈現的是迄今為止研究尚少的譜峰(見圖3)。

假如要對萃取物每個組分的效應進行研究,就必須對混合物進行預先分離。這里需要應用基于固相萃取、GPC以及制備型HPLC的正向分離技術。借助于這種方式可以將總萃取物按照不同的屬性(例如分子大小、極性、功能)加以分離。這些易于分析的餾分遂按其生物活性進行不同的檢測,繼而將其進一步分離成單個化合物,按照生物效應排序。

生物模型系統

為了研究目標化合物或混合物的生物活性,應用了多種具有專屬性的檢測系統,以觀測到專屬的生物效應,接著便采用酶分析法或基于細胞培養的方法。第一步,采用非專屬性的檢測,聚焦于“一般性毒素”的作用。在對藍藻萃取物進行研究時,不僅應用了水蚤(對介質中毒素具有高敏感性的小甲殼類),還應用了芥末種子(隨機確定的模型植物,用來研究對植物生長產生一般性影響的因素)。BAM所進行的水蚤實驗表明:萃取物和一種具有相同主體毒素CYN含量的純溶液顯示出各不相同的毒性(見圖4)。可以看出,由調節至20μmol CYN濃度的總萃取物所顯示出的毒性較之于純物質要大很多。通過對萃取物進行了進一步的分餾,以探查那些可能的和迄今尚未研究過的毒素或者毒素的協同效應。 例如日前從芥末實驗中經用毛細管電泳分離出來的細菌萃取物,就顯示出微囊藻素的植物毒性。

分離與純化

如果一種感興趣的化合物/一種毒素得到確定,就必須最后將其純化,進行專屬的毒物學檢測,或者開發靈敏的分析方法。為此進行了帶培養的放大實驗,進一步細化了萃取和純化工藝。此外還為進行LC-MS/MS 分析應用了以同位素標記了的類似物用作內標。通過化學和生物的合成實驗,制造出這些物質。借助于鑒定、純化以及毒物學特征確證,方能允許做出風險評價和潛在的生物化學化合物方面的評估。例如根據在老鼠中所做的不同研究,發現毒素CYN實際的毒性(LD50為0.2~2 mg/kg體重),比如肝毒性和致癌性,以及在慢性攝入時會引起紅血球降低。這些效應大部分可歸結于對谷胱甘肽以及肽的生物合成的抑制作用,而通過代謝的激活作用被進一步強化。

由于這些毒物學上的重要性,還有必要研究人類在暴露于CYN時的風險,如直接接觸受藍藻污染的水體,接觸水族營養物例如采用受污染的水進行灌溉的植物類等。但目前對于CYN以及其它藻毒素而言,既沒有可靠的分析方法,也沒有適當的內標物質可供使用。

新的研究領域急待開啟

藻毒由于具有高含量的生物活性物質,一方面隱藏著許多迄今為止不為人知的風險,另一方面也隱藏著巨大的潛在應用可能性。借助于簡單的生物活性模型系統,可以揭示這些物質的潛在能力,如對無脊椎動物的毒性/植物再吸收可能性。對這些天然物質進行鑒定和制備性純化是深入研究的基本前提,高效率的色譜分離技術和相分離也是正在開啟的新研究領域。從非特殊性毒素的檢驗入手,是對生物活性結構解析而言最基本的工作。對于食品中藻類毒素含量,相關的政策性規定很少,迄今為止僅見世界衛生組織(WHO)頒布了關于飲用水中微囊藻毒素-LR臨時性指導值1?μg/L,而關于其對動植物性暴露途徑的研究依然太少。總之,在生物活性的次級代謝領域,分析學和毒物學仍有很多工作需要開展。

關于藻毒素的驗證

如同許多生物樣品一樣,藻毒素的基體也是非常復雜的,對其的樣品前處理諸如離心、過濾、冷凍干燥以及萃取費時費力。萃取物通過色譜分離工藝如固相萃取、凝膠色譜(GPC)以及制備HPLC進行進一步的分餾,繼而對分餾部分進行生物活性測定。理想的方法是采用以同位素標記的內標物質,借助LC-MS/MS分析,對離析出來的目標化合物進行定量測定。