自從2006年日本科學家山中伸彌(Shinya Yamanaka,如今是日本京都大學iPS細胞研究與應用中心負責人)發現了一種將完全分化的細胞引導回多能性狀態的方法以來,科學家們一直在使用他的配方來產生誘導性多能干細胞(induced pluripotent stem cell, iPS細胞, iPSC)。這種方法依賴于所謂的山中因子(Yamanaka factor)---四種轉錄因子:Oct4、Sox2、Klf4和cMyc(統稱為OSKM)---的過度表達。盡管這種技術可靠地產生了iPS細胞(下稱OSKM ips細胞),但是它可能導致意想不到的影響,其中的一些影響會導致細胞癌變。因此,人們努力調整這種配方并理解每種山中因子的功能。

在不強迫Oct4過表達的情況下,沒有人成功地構建ips細胞。有人認為它是這四種轉錄因子中最關鍵的因子。至少到現在為止是這樣的。

四年前,德國馬克斯普朗克分子生物醫學研究所Hans Sch?ler實驗室的研究生Sergiy Velychko和他的團隊當時正在研究Oct4在利用小鼠胚胎成纖維細胞產生iPS細胞中的作用。他使用載體將編碼Oct4的基因的各種突變以及陰性對照---不攜帶任何Oct4的載體---導入到他正在研究的細胞中。他吃驚地發現即便使用他的陰性對照,他仍然能夠產生iPS細胞。Velychko的實驗表明僅使用SKM(即Sox2、Klf4和cMyc)就可能產生iPS細胞(下稱SKM ips細胞)。

Velychko告訴《科學家》雜志,“我們只是想發布這一觀察結果”,但他知道他需要首先重現這一結果,不然“審稿人是不會相信的”。

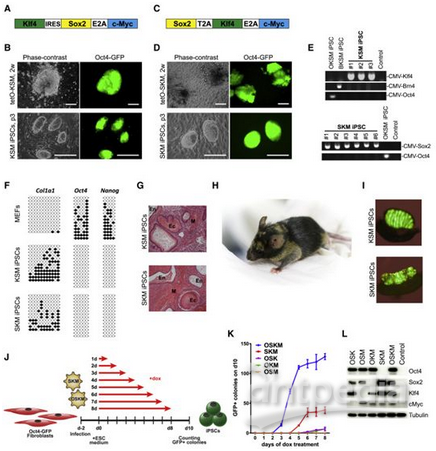

在一項新的研究中,他和他的同事們,包括Sch?ler實驗室資深科學家Guangming Wu,對這一實驗進行了數次重復,用這四種轉錄因子的不同組合對載體進行改造。SKM能夠誘導小鼠胚胎成纖維細胞出現多能性,誘導效率大約為OSKM的30%,但是所產生的iPS細胞質量更高,這 意味著這些研究人員并沒有觀察到常見的脫靶表觀遺傳效應存在的證據。相關研究結果于2019年11月7日在線發表在Cell Stem Cell期刊上,論文標題為“Excluding Oct4 from Yamanaka Cocktail Unleashes the Developmental Potential of ipsCs”。

圖片來自Cell Stem Cell, 2019, doi:10.1016/j.stem.2019.10.002。

以色列耶路撒冷希伯來大學干細胞研究員Yossi Buganim(未參與這項新的研究)解釋道,“效率并不重要。效率意味著可以獲得多少細胞集落。如果細菌集落質量低下,最終分化的細胞發生癌變的機會非常高。”

最后,這些研究人員進行了最終測試,即四倍體互補測定法(tetraploid complementation assay),在這種方法中,iPS細胞與早期胚胎聚集在一起,否則它們無法自行形成功能齊全的胚胎。這些胚胎長成小鼠幼崽,這意味著他們構建出的ips細胞能夠分化這種動物中的每種細胞。

更重要的是,他們發現SKM iPS細胞發育成正常小鼠幼崽的頻率是OSKM iPS細胞的20倍,這表明通過從這種重編程因子配方(即OSKM)中刪除Oct4,ips細胞的多能性可以得到極大提高。

Buganim提醒道,這些結果將需要在人體細胞中加以驗證。他的團隊開發出的這種構建ips細胞的方法在小鼠細胞中工作良好,但在人體中卻完全無效。

山中伸彌本人對這些結果充滿熱情,在一封電子郵件中告訴《科學家》雜志,他的團隊肯定會在其他的細胞類型中嘗試這種方法,尤其是“成年人血細胞和皮膚成纖維細胞”。如果這種方法在成年人細胞中起作用,那么這對于ips細胞的臨床應用將是一個巨大的優勢。”

2024年4月23日,北京理工大學生命學院肖振宇副教授、中國科學院動物研究所王紅梅、于樂謙、郭靖濤研究員、中國農業大學魏育蕾教授、鄭州大學第一附屬醫院何南南助理研究員在國際學術期刊Cell發表文章《3......

2019年10月3日,加州大學圣地亞哥分校BrendaL.Bloodgood團隊(G.StefanoBrigidi為第一作者)在Cell在線發表題為“GenomicDecodingofNeuronal......

高端STEM技術擴展了布魯克的材料科學研究產品組合 馬薩諸塞州比勒里卡--布魯克宣布收購Nion,這是一家開發和制造創新型高端掃描透射電子顯微鏡(STEM......

美國賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院科研人員發現,螞蟻的血腦屏障在控制其行為方面起著積極的作用。血腦屏障可以調節螞蟻大腦中的激素水平,從而影響他們在蟻群中的行為。相關研究成果發表在《Cell》雜志上。研究......

RNA引導系統利用引導RNA和靶核酸序列之間的互補性來識別遺傳元件,在原核生物和真核生物的生物過程中都起著核心作用。例如,原核CRISPR-Cas系統為細菌和古細菌提供了對外來遺傳因子的適應性免疫。C......

大約700萬年前,人類從我們最接近的動物親戚黑猩猩那里分離出來,在進化樹上形成了我們自己的分支。在此后的時間里---從進化的角度看是短暫的---我們的祖先進化出了使我們成為人類的性狀,包括比黑猩猩大得......

生命起源于一顆受精卵。精子“翻山越嶺”遇見卵子的能力,是生命發生的必要條件。如果精子的運動能力出現異常,自然受孕的成功率便會大大降低;當精液中精子向前運動的比例低于32%時,則被定義為“弱精癥(ast......

多細胞生物在發育過程中,存在著多種預定的、受到精確控制的細胞程序性死亡,例如細胞凋亡(Apoptosis)、程序性壞死(Necroptosis)、細胞焦亡(Pyroptosis),以及鐵死亡(Ferr......

5月26日至27日,由山西省科協主辦、山西省科學技術館承辦的第九屆全國青年科普創新實驗暨作品大賽(山西賽區)復賽在山西省科技館舉辦。來自山西省的35支隊伍共110余名師生參加復賽。第九屆全國青年科普創......

近日,國際學術期刊Cell子刊CellReports刊發了中國科學院海洋研究所在海洋動物細胞程序性死亡方面的最新研究成果。 皺紋盤鮑細胞焦亡激活通路及免疫調控示意圖 海......