趨磁細菌(magnetotactic bacteria)是生物控制礦化研究的典范和古地磁學研究的新生長點,它們能夠在細胞內合成有生物膜包被的、納米尺寸、單磁疇磁鐵礦晶體顆粒,也稱為磁小體(magnetosome)。磁小體在細胞內多成鏈排列,作為趨磁細菌的“磁場感應器”,促使其沿磁場方向定向游弋,這個過程被稱為趨磁性。趨磁細菌死亡后,磁小體能夠被保存下來,成為化石磁小體(magnetofossil)。沉積物和巖石中的化石磁小體是良好的磁信號載體,可能記錄了化石磁小體形成、埋藏時的古地磁場及古環境信息,因此,其是重建古地磁和古環境信息的潛在替代指標;作為新型生物源磁性納米材料,功能化磁小體在納米材料和生物醫藥領域具有應用前景。

趨磁細菌研究的核心是“磁小體的礦化和磁學”。近年來,得益于分子生物學和基因組學的快速發展,微生物學家已發現了與磁小體合成相關的基因,鑒定出參與鐵吸收轉運、顆粒尺寸控制及鏈組裝的蛋白質。然而,與有機過程相比,學界尚不清楚磁小體鏈合成的無機過程(即晶體成核和生長等)及由此產生的復雜磁性機制。宏觀磁學與微觀結構研究有機結合、微生物學及礦物學和物理學等多學科交叉研究,是趨磁細菌和識別磁小體化石研究的必要手段。

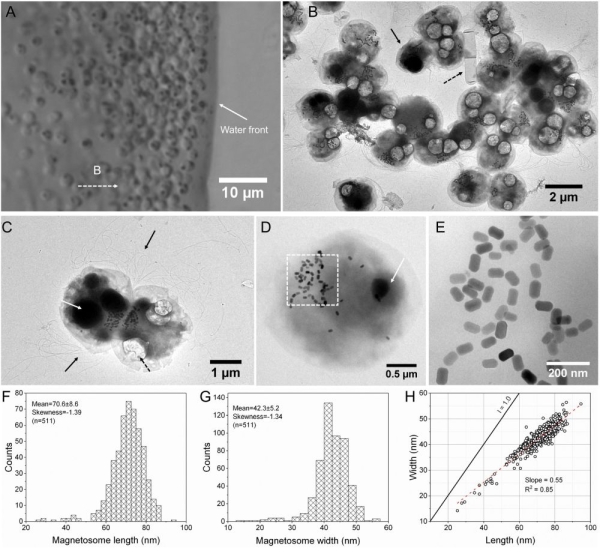

近日,中國科學院地質與地球物理研究所科研人員聯合國內外多個單位的科研人員,綜合微生物學、電子顯微學和巖石磁學技術,在河北省秦皇島市湯河中發現了一類特殊的趨磁球菌THC-1,其磁小體并非像絕大多數趨磁細菌一樣排列成鏈狀,因而,產生了獨特的磁學性質(圖1)。綜合研究表明:(1)湯河趨磁球菌THC-1細胞直徑為2.5±0.2 μm,每個細胞中含有35±15個磁鐵礦型磁小體。磁小體的平均晶體長度為70.6±8.6 nm,寬度為42.3±5.2 nm。除磁小體之外,THC-1細胞還能夠在細胞內合成富含硫和多聚偏磷酸的顆粒;(2)THC-1的磁小體晶型為拉長的棱柱形,棱柱體由6個{110}組成,頂部和底部由兩個{111}面構成,棱柱的十二個角分別被六個{111}面、六個{110}面和六個{001}面截斷;(3)特殊的磁小體空間結構使THC-1的宏觀磁學性質與其他趨磁細菌顯著不同,如擁有相對較高的δFC和δZFC值、較低的δFC/δZFC值,一階反轉曲線圖(FORC)顯示出較強的磁相互作用。

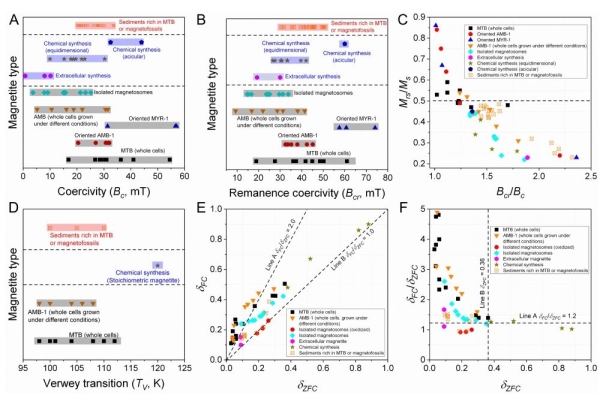

綜合前人及課題組的前期研究成果,該研究揭示趨磁細菌磁小體的磁性復雜多樣,受趨磁細菌種類、磁小體空間排列狀態、趨磁細菌生長條件、磁小體化學純度等生物及物理和化學因素的綜合控制,雖與非生物成因的磁性礦物存在顯著區別,但并不具有唯一性(圖2)。

相關研究成果以Biomineralization and Magnetism of Uncultured Magnetotactic Coccus Strain THC-1 With Non-chained Magnetosomal Magnetite Nanoparticles為題,發表在JGR-Solid Earth上。研究工作得到國家自然科學基金重點國際(地區)合作研究項目、國家自然科學基金重大項目課題和國家自然科學基金創新研究群體項目的支持。

圖1 趨磁球菌THC-1的細胞和磁小體形貌特征

圖2 不同種類趨磁細菌和非趨磁細菌起源的磁鐵礦數據分布和磁學性質比較

趨磁細菌(magnetotacticbacteria)是生物控制礦化研究的典范和古地磁學研究的新生長點,它們能夠在細胞內合成有生物膜包被的、納米尺寸、單磁疇磁鐵礦晶體顆粒,也稱為磁小體(magneto......

中科院地質地球所地球與行星物理重點實驗室生物地磁學研究團隊研究員林巍、潘永信等,聯合澳大利亞國立大學和美國內華達大學拉斯維加斯分校的合作者,開展了迄今規模最大、跨越南北半球的趨磁細菌多樣性和宏基因組研......

趨磁細菌是細胞內基因控制合成生物膜包被、納米尺寸、單磁疇磁鐵礦(或膠黃鐵礦)顆粒的微生物。細胞內產生的磁性納米顆粒稱為磁小體,它們在細胞內一般呈鏈狀排列,使細菌可以感受地磁場而沿地磁場磁力線游弋。因此......

鐵元素是地殼中含量第四的元素,它不僅是生物所必須的微量元素之一,而且還可以影響海洋和陸地系統的地球化學性質,對于維護地球生態系統的穩定具有重要貢獻。近年來,越來越多的研究表明微生物是調控全球鐵元素地球......

沉積剩磁是獲取古地磁場信息的主要來源,連續沉積序列的沉積剩磁記錄可反映地磁場隨時間變化,如極性倒轉過程、地磁漂移事件和相對古強度變化等信息,也是建立高分辨率地磁極性柱(可用于沉積盆地定年和地層對比等)......

一支由法國原子能及可替代能源署(CEA)領導、法國國家科研中心(CNRS)參與研究的國際團隊通力合作,揭示了趨磁細菌體內一種名為MamP的蛋白質主導合成磁小體的機制及其結構特征。該研究使得人們對“生物......

趨磁細菌是一類能夠沿著地磁場磁力線方向運動的微生物,在細胞基因嚴格調控下礦化合成納米級(幾十到上百納米)、尺寸均一、化學純度高、鏈狀排列的磁鐵礦(Fe3O4)或膠黃鐵礦(Fe3S4)磁小體,是生物地磁......

日前,中科院海洋研究所肖天研究員課題組與法國科學院吳龍飛教授課題組合作開展了海洋趨磁微生物多樣性及系統進化研究。研究人員在我國黃海潮間帶沉積物中發現一種新的多細胞趨磁原核生物——菠蘿型多細胞趨磁原核生......

北京密云水庫中新發現的兩類硝化螺旋菌門趨磁細菌的熒光原位雜交(A至I)與透射電子顯微鏡照片(J和K)趨磁細菌是一類能夠在細胞內合成納米磁體礦或膠黃鐵礦磁小體的原核微生物,目前已發現的趨磁細......

9月1日至4日,第二屆趨磁細菌與生物礦化國際研討會(The2ndInternationalSymposiumonMagnetotacticBacteriaandBiomineralization)在北......