2020年10月24日,由中國顆粒學會、大同大學(臺北)、臺北科技大學主辦的中國顆粒學會第十一屆學術研討會暨海峽兩岸顆粒技術研討會在廈門隆重舉行。本次會議邀請到了來自海峽兩岸知名顆粒學知名專家、學者,同時也邀請到了中國工程院院士劉中民、岳光溪、馬軍,中國科學院院士俞書宏做大會報告。大會共有近千人出席、參與。分析測試百科網作為大會支持媒體,為您帶來全程跟蹤報道。

中國顆粒學會理事長朱慶山主持本屆大會

大會現場

集美大學黨委副書記 鄭志謙

集美大學黨委副書記鄭志謙為本屆大會致辭。他表示,中國顆粒學會經過三十余年發展,匯集了國內顆粒學領域精英、企業領袖,已經成為國內最為重要的顆粒學領域的重要交流平臺。本次會議云集國內頂級專家、學者、產業界重量人士,聚焦行業前瞻趨勢,緊扣海峽兩岸產業發展脈搏,推動中國顆粒學發展。最后,祝愿本次大會取得圓滿成功。

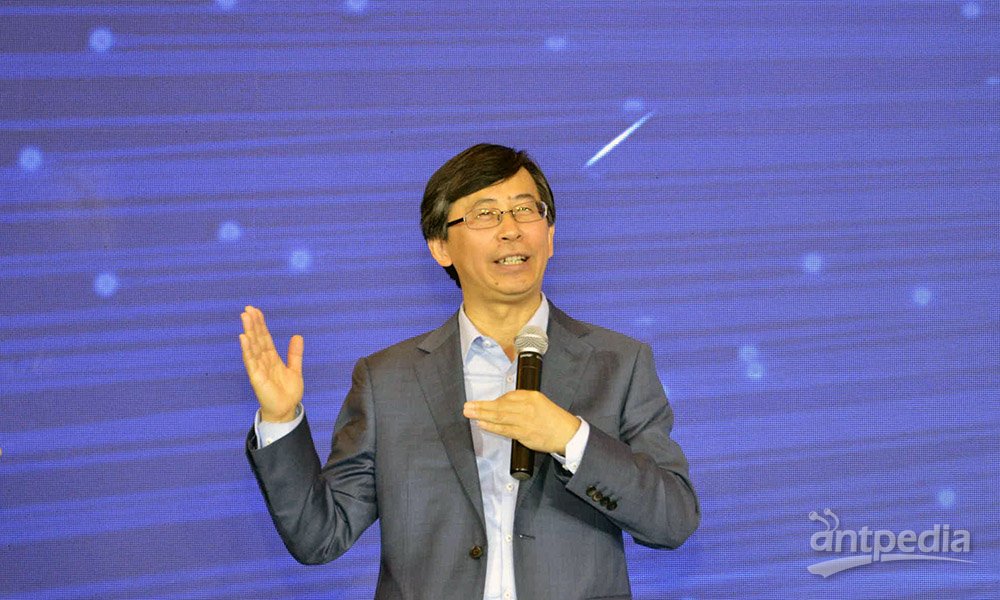

中國工程院院士、中國科學院大連化學物理研究所所長 劉中民研究員

報告題目:甲醇轉化研究進展:從化學到化工

劉中民表示,我國處于富煤、貧油、少氣情況,同時能源環境也存在著安全威脅、環境污染壓力大等問題,因此石油替代對國民經濟發展極為重要。其中,甲醇制烯烴是連接石油化工、精細化工等研究的橋梁,對促進、改善國民經濟起到重要作用。隨著,我國在2010年實現世界首次甲醇制烯烴工業化,這一產業已經得到極大發展。據統計,我國目前已投產14套甲醇制烯烴裝置,產能達到776萬噸/年。

雖然我國已經實現甲醇制烯烴產業化,但還未能了解全部的轉化機理。團隊經過多年研究發現烯烴的C-C鍵有C1反應物和中間產物直接反應生成;在高效MTO中,HCP機制占據主導地位;甲基化反應無法避免;酸性改變機制間的平衡。

此外,團隊利用MALDI等技術對SAPO-34催化劑研究發現,催化劑顆粒的大小、結構的改變可以顯著改善催化效率。經過實際投產,改性后的催化劑在第三代甲醇制烯烴生產中,能大幅改善生產效率,將甲醇利用率從3:1降低為2.6:1。此外,團隊通過分子篩擴散結合微觀反應動力學對反應器內單顆粒催化劑碳調控構建反應擴散模型等。

中國科學院院士、中國科學技術大學 俞書宏教授

報告題目:仿生材料的設計、合成與未來

俞書宏介紹到,自然界中復雜生物礦物的形成展現了多尺度、多層次高級組裝過程,體現了多重組分對材料性能的調控與協調作用。由于多層次結構在生物材料中非常普遍,且性能極為優異,因此團隊多年來一直致力于合成仿生材料。

自2002年開始,俞書宏團隊致力于人工合成貝殼等宏觀仿生材料。團隊利用殼聚糖構建適合碳酸鈣生長框架,通過單向/雙向冷凍法構建三維組裝體等調控技術,誘導碳酸鈣生長,成功構建人工珍珠母,并將其應用到密質骨修復臨床手術中;團隊利用酚醛樹脂和開展了仿生木材合成,成功構造了防火仿生材料——輕質聚合物木材、隔熱防火耐腐蝕人工木材、輕質隔熱防火酚醛樹脂-SiO2氣凝膠。近年來,團隊也實現了仿生宏量制備大尺度、人工貝殼材料,尤其在韌性等方面實現突破。

鑒于微塑料對生態環境、人體有巨大危害,為實現塑料制品替代,團隊利用生物纖維素等生物質,成功合成了高性能納米復合材料、超高尺寸穩定性超強生物質板材、高性能透明薄膜、仿生增強增韌納米復合纖維材料等,解決了國家對高性能材料的需求。

中國工程院院士、清華大學 岳光溪教授

報告題目:從化工流化床反應器到循環流化床燃燒鍋爐

岳光溪表示,煤炭是中國能源基礎的壓倉石,但開采出的煤礦存在大量劣質煤現象,使用這些劣質煤極易造成嚴重的環境污染。流化床燃燒技術是將劣質煤再利用的重要裝備之一,同時也是低成本的劣質煤轉化裝備。鑒于環保等因素的壓力,國家極為重視流化床燃燒技術的研發。經過30余年的研究,團隊建立了循環流化床燃燒體系理論,形成了CFB設計體系。岳光溪表示,中國自第一代循環流化床主要來自國外進口技術,但并不適合中國國情。經團隊改造后,其更適合于中國煤種,并且擺脫了國外的技術壟斷。第二代液態重構節能型循環流化床、第三代超低排放循環流化床在第一代技術的基礎上,進一步降低運行成本,同時也可以滿足更嚴格的硫化物、氮氧化物排放標準,超出了國外對CFBC污染控制能力的認知范圍,其技術已經達到世界領先。

最后,岳光溪表示化工流態化反應器對顆粒相與氣相的相間傳質尚未重點研究,但在燃燒系統,相間傳質對燃燒及污染控制反應影響非常重要,因此團隊今后將開展這項研究,為推動快速床理論發展做出貢獻。

中國工程院院士、哈爾濱工業大學 馬軍教授

報告題目:基于微納界面特性的強化水處理技術

馬軍表示,水在循環過程中容易遭受重金屬、內分泌干擾物、有機污染物等污染,發生水質劣化現象,同時也會給使用者帶來生物安全性問題。由于很多水中微污染物處于納米或微米尺寸,研發相應的凈化材料極為重要。針對這一問題,團隊研發了高價態納米鐵(VI)、錳,制備了相應納米材料,成功控制了水中有機砷污染、痕量鉈污染、汞、鉛、鎘等污染,同時對于操作條件也達到一定改善。對于水藻前體的去除,團隊則利用高價鐵氧化物和吸附劑以及臭氧配合高錳酸鉀對其進行去除。

對于通過利用傳統混凝技術凈化水質帶來的水中鋁含量上升問題,團隊利用臭氧預氧化技術強化膠體顆粒脫穩,同時優化絮凝劑,顯著降低上清液濁度和COD,也控制了消毒副產物的含量。此外,團隊利用微納氣泡分離聯用技術,配合側旋流排泥平流斜板沉淀池,使水中顆粒數降低十倍,團隊也利用臭氧催化氧化技術,實現低溫高濃度有機物去除。對于水中新冠病毒去除,團隊結合納米氣泡臭氧技術,成功應用戶湖北醫院廢水處理中。對于強化膜分離技術,通過納米共混改性技術,制備新型復合膜,成功提高了膜的界面性能以及抗污染性能,配合混凝處理,實現了對水中腐植酸等有機物的有效去除,同時減少了膜維護的工作。

在青年科學家分論壇中,來自國內眾多年輕學者就“小顆粒,大健康”之新冠病毒傳播、防控與檢測開展學術交流。

東南大學 錢華教授

報告題目:冠狀病毒在室內環境中的傳播

錢華表示,在流行病狀況下,防與治同樣重要,只有在良好“防”的情況下,治才能起到理想的效果。新冠病毒主要經過呼吸道飛沫和密切接觸傳播,團隊通過調研發現,新冠肺炎主要發生在室內環境,家庭傳播最多,交通工具第二,且均為通風不良環境。此外,團隊通過取樣調查發現,建筑物衛生間為重點傳播區域;通過對廣州某餐館新冠爆發事件調查、分析發現,在通風不良情況下,新冠病毒存在氣溶膠傳播過程;通過分析北京某醫院住院樓、香港威爾士親王醫院SARS爆發發現,發現空氣流動對流行病病毒的傳播有重要作用,因此建議室內多通風,降低感染風險;注意廁所造成的氣溶膠傳播。

北京大學 王斌副研究員

報告題目:環境青年與新冠防控:從氣溶膠傳播談起

王斌表示,團隊通過分析發現,新冠病毒傳播與氣溶膠關系并不顯著。但對于溫度,研究發現,新冠病毒活性在4-37度之間隨溫度升高而降低,超過37度之后變化不明顯,而濕度增加對于病毒感染力程度較小,因此溫度因素不會決定疫情總體傳播,因此應更多專注主動防控政策對疫情的影響。

對于無癥狀感染者,團隊研究發現,通常70% -100%的患者會轉歸為有癥狀,然而通過對武漢市無癥狀感染者數據分析發現,武漢地區無癥狀感染者率極低,平均在10-5-10-6,因此基于此項研究,團隊不建議在全國或較大區域開展大規模核酸檢測。最后王斌表示,切斷傳播途徑是一項系統工程,在緊急階段,甚至可以采用“疑似從有”策略,暫時忽略一些科學問題的準確答案。

天津大學 王燦副教授

報告題目:從新型冠狀病毒疫情來談空氣消毒技術

王燦表示,當前全球疫情持續,至今累積感染超4000萬人,死亡超100萬人,而且成愈演愈烈、二次爆發、局部爆發三大趨勢。由于新冠病毒能以氣溶膠形式傳播,分析天津寶坻百貨大樓空氣傳播感染案例對證實氣溶膠在此次全球疫情爆發中起到重要作用。因此,實現空氣消毒對控病毒傳播至關重要。王燦介紹到,目前人們使用的消毒技術主要包括過濾與靜電技、熱處理技術、紫外輻照技術、微波輻射技術、光觸媒技術、等離子體技術、臭氧消毒技術、溶菌酶技術、植物消毒技術等。

團隊通過使用紫外輻照消毒發現,消毒后存在病毒復活現象,因此需要選擇適宜催化劑來解決這一問題。研究證實,使用催化劑可消除病毒復活的機理為催化劑通過空穴和自由基直接氧化細胞外膜,進而破壞細胞完整性。此外,團隊也使用微波輻射法,開發了新型吸波材料,可在數秒內空氣中的細菌降低6個數量級。除了這兩個技術,王燦認為熱門仍然需要開發高效、節能的空氣消毒技術。

中山大學 杭健教授

報告題目:建筑通風與飛沫擴散的若干研究

杭健介紹到,長途巴士是人們最重要的交通工具之一,也是新冠肺炎重要的傳播途徑之一。研究發現,巴士因其通風量大小、氣流的組織方式,決定了有新冠病毒飛沫擴散及感染風險,并且新冠病毒在巴士中傳播距離可達8米。而在室外空間,由于室外空間風速較大,可破壞人體熱雨流,感染風險較小。在風力主導條件下,風的方向影響了感染風險高低。但在大風條件下時,順風向飛沫暴露風險隨人間距離的增加而降低。在靜小風條件下,暴露風險則與室內相同,但飛沫暴露卻遠小于大風條件。因此保持通風是降低巴士與室內感染風險最有效的手段之一。

中國疾病預防控制中心環境與健康相關產品安全所 唐宋

報告題目:北京新發地市場SARS-CoV-2傳播的危險因素及現場模擬研究

唐宋介紹到,新冠疫情的爆發沖擊了全球醫療系統,對人類社會經濟發展造成了重大影響。在6月11日爆發的新發地新冠疫情后,北京市政府緊急對相關人員進行了核酸檢測。在全部368例感染者中,有124例為新發地牛羊肉大廳工作人員。調查后發現,水產和豆制品區為檢測陽性主要區域,可能是長期潮濕、低溫、不通風環境造成,風機盤管類集中空調循環風也可能導致了污染擴散。此外,牛羊肉大廳衛生環境設施不足,存在飛沫、接觸、氣溶膠傳播等風險,其地面積水也會導致污染擴散等。通過團隊使用熒光微球模擬實驗后發現,在模擬活魚售賣的柜臺附近,以及臨近位的柜臺側面、地面涂抹、排水溝槽水樣和自然沉降的樣品中,均檢出了熒光微球,證實沖洗地面、人員如廁可造成空氣中新冠病毒的氣溶膠傳播。

中國地質大學(武漢)顏誠副教授

報告題目:污水處理廠生物氣溶膠顆粒的實時在線分析

顏誠表示,團隊研究發現,污水在處理過程中會因為擾動,會產生生物氣溶膠,對人類健康造成危害,經過取樣研究發現,金黃色葡萄球菌氣溶膠的年度感染風險整體較低,人群的疾病負擔與年度感染風險存在相同的變化,兩種分布的蒙特卡洛模擬的年度感染風險和疾病負擔結果差異不大。研究發現,污水處理廠倒傘曝氣污水池中的總大腸桿菌在春季和夏季最容易氣溶膠化,形成總大腸桿菌氣溶膠。微孔曝氣池污水中的總大腸桿菌在冬季最容易氣溶膠化,形成總大腸桿菌氣溶膠。剩余污泥貯存車間中的總大腸桿菌僅在夏季容易氣溶膠化。

鑒于污水處理廠產生的氣溶膠所含生物組成種類復雜、性質和顆粒歷經實時變化,對人體危害極大,因此實時分析這類物質對監測生物氣溶膠極為重要,因此團隊基于激光誘導熒光方法建立了實時在線檢測技術。通過這項技術,課題組對污水處理廠的曝氣池、污泥脫水間的生物氣溶膠含量及分布等急性分析,為減少生物氣溶膠對人體危害做出一定指導工作。

至此,中國顆粒學會第十一屆學術研討會暨海峽兩岸顆粒技術研討會第一天的精彩報告正式結束,敬請期待分析測試百科網為您帶來第二天的精彩內容。

參展廠商:

安東帕中國

丹東百特儀器有限公司

馬爾文帕納科

HORIBA

珠海歐美克儀器有限公司

大昌華嘉

理化聯科(北京)儀器科技有限公司

貝克曼庫爾特商貿(中國)有限公司

珠海真理光學儀器有限公司

細川密克朗(上海)分體機械有限公司

南京九章化工科技有限公司

7月7日,記者從廣東工業大學獲悉,該校生物醫藥學院教授趙肅清團隊與美國加州大學戴維斯分校合作,首次制備出高親和力的可溶性環氧化物水解酶抑制劑(EC5026和TPPU)納米抗體,并用于開發靈敏的間接競爭......

多發性骨髓瘤是一種無法治愈的骨髓癌癥,其每年會引發超過10萬人發生死亡,這種疾病以其快速和致命的擴散而聞名,其是目前科學家們所面臨的最具挑戰性的疾病之一;當癌細胞在機體不同的部位發生移動時,其就會發生......

第51屆高效液相分離及相關技術國際研討會(HPLC2023)于2023年6月18日-22日星期日至星期四在德國杜塞爾多夫舉行,來自全球46個國家和地區的1240位HPLC相關領域的研究者參加了這一盛會......

2023年6月8日,北京——安捷倫科技公司(紐約證交所:A)今日宣布推出最新版xCELLigenceRTCASoftwarePro2.8版本,這款集成軟件包用于運行和分析實時細胞分析數據。該改進版本可......

2023年5月16日,第十五屆深圳國際電池技術交流會/展覽會(CIBF2023)于深圳盛大開幕,大會重點展示近兩年來我國在各種新能源汽車用動力電池、燃料電池和儲能領域的一系列成果。展會首日,超2500......

2023年4月22日,第12屆中國顆粒大會在海南魯能希爾頓酒店舉辦,大會圍繞顆粒學相關領域的科研進展、產業發展和人才成長等展開交流,面向廣大顆粒學與粉體行業及其化工、能源、材料、醫藥和環境等相關領域科......

2023年4月22日,第12屆中國顆粒大會在海南魯能希爾頓酒店舉辦,大會圍繞顆粒學相關領域的科研進展、產業發展和人才成長等展開交流,面向廣大顆粒學與粉體行業及其化工、能源、材料、醫藥和環境等相關領域科......

2023年4月22日,第12屆中國顆粒大會在海南魯能希爾頓酒店舉辦,大會圍繞顆粒學相關領域的科研進展、產業發展和人才成長等展開交流,面向廣大......

2023年4月22日,由中國科學技術協會指導,中國顆粒學會主辦,海南省科學技術協會、中國顆粒學會能源顆粒材料專業委員會、海南大學承辦,由廣州大學、華南理工大學、北京海岸鴻蒙標準物質技術有限責任公司等共......

——首屆未來顆粒前沿論壇成功舉辦2023年4月1日,由中國顆粒學會、中科南京綠色制造產業創新研究院共同主辦,由南京工業大學、華東理工大學、北京化工大學、清華大學共同承辦,由江蘇省科學技術協會提供支持,......