時間總是匆匆易逝,轉眼間11月份即將結束了,在即將過去的11月里,Nature雜志又有哪些亮點研究值得學習呢?小編對相關文章進行了整理,與大家一起學習。

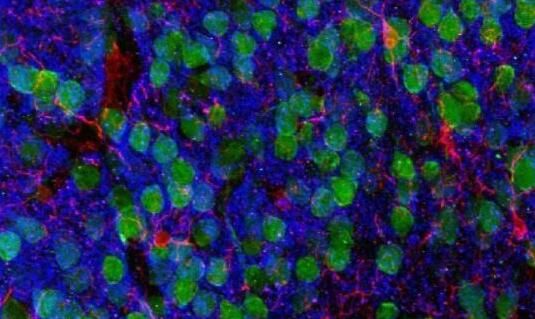

圖片來源:Drs. Christopher Parkhurst and David Artis (WCM)

【1】Nature:首次揭示機體腸道健康影響大腦健康的分子機制

doi:10.1038/s41586-019-1644-y

近日,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自威爾康奈爾醫學院等機構的科學家們通過研究首次揭示了腸道微生物和大腦細胞之間交流溝通背后的新型細胞和分子過程;在過去20年里,科學家們通過研究觀察到自身免疫細胞疾病和多種精神性疾病之間存在密切關聯,比如,自身免疫性疾病患者(諸如炎性腸病、銀屑病和多發性硬化癥等)往往會出現腸道菌群的缺失或衰竭,而且其還會經歷焦慮、抑郁和情緒障礙等疾病,自身免疫性疾病的遺傳風險和精神性障礙的遺傳風險之間似乎存在密切關聯性,但目前研究人員并不清楚腸道健康影響機體大腦健康的分子機制。

研究者David Artis博士說道,這項研究中,我們在分子水平上深入揭示了腸道和大腦之間相互交流的分子機制,目前并沒有人能清楚理解炎性腸病和其它慢性胃腸道疾病影響機體行為和心理健康的分子機制,這項研究中我們就想對此進行深入研究。研究人員利用小鼠模型來研究腸道菌群被剔除后大腦細胞所發生的改變;當研究者利用抗生素治療能降低小鼠機體的腸道菌群水平時(或者被培育為無菌小鼠),小鼠的學習能力明顯下降了,為了深入理解其中的因果關聯,研究者對小鼠大腦的小膠質細胞進行RNA測序,結果發現,這些細胞中基因表達的改變或許在重塑大腦在學習過程中細胞之間的連接上扮演著非常關鍵的角色,而這些改變并未在健康小鼠的大腦小膠質細胞中發現。

【2】Nature:梳理衰老研究歷史,并指出人類最終有望健康衰老

doi:10.1038/s41586-019-1365-2

幾十年來,對衰老和限制壽命的過程的了解一直困擾著生物學家。三十年前,通過鑒定延長多細胞模式生物壽命的基因變異,衰老生物學獲得了前所未有的科學可信度。

在本文,我們總結了標志著這一科學成就的里程碑事件,討論了不同的衰老途徑和過程,并提出衰老研究正在進入一個具有獨特的醫學、商業和社會意義的新時代。我們認為,這個時代標志著一個轉折點,不僅在衰老研究方面,而且在所有影響人類健康的生物學研究方面都是如此。

在衰老(ageing)研究領域,一個關鍵的初始步驟是人們在1939年觀察到,限制小鼠和大鼠的熱量攝入會延長壽命。這一發現在幾個物種中都得到了重現,近期還在靈長類動物中得到了重現,這是衰老過程可塑性的首次展示,也是50年后遺傳研究的預兆。值得注意的是,飲食限制不僅增加了最大壽命,而且抑制了年齡相關性疾病的產生。

【3】Nature:表觀遺傳學進展將遺傳學、環境與疾病聯系了起來!

doi:10.1038/s41586-019-1411-0

21世紀,表觀遺傳學的研究得到了快速發展,同時其產生了讓研究人員感興趣和憧憬的東西,當然了,這其中也存在一些大肆宣傳的成分,本文中,我們回顧了表觀遺傳學在過去幾十年里是如何演變的,同時分析了近年來改變科學家們對生物學理解的一些研究進展;我們討論了表觀遺傳學和DNA序列改變之間的相互作用,以及表觀遺傳學對細胞記憶和可塑性的影響,同時我們還考慮了環境以及代際和跨代表觀遺傳學對生物學、疾病和進化的影響。最終,我們提出了一些對人類健康有意義的表觀遺傳學研究新領域。

長期以來,生物學家一直在試圖理解受精卵是如何形成由數百種特殊細胞類型組成的有機體的,每一種類型的細胞都會表達一組特定的基因,而細胞的身份如今被認為是特殊基因組合表達所產生的結果;表達模式必須被建立和維持,即兩種不同但存在聯系的過程,原始細胞的多能性及細胞類型的建立在很大程度上依賴于數百種轉錄因子的協同作用,這些轉錄因子能與特定DNA序列相結合來激活或抑制細胞譜系基因的轉錄。這一建立階段通常與Conrad Waddington對表觀遺傳學的第一個定義最為接近,即研究在發育背景下基因型產生表型的機制;而維持階段通常涉及大量非DNA序列特異性染色質輔因子,其能通過細胞分裂并在長時間內建立和維持染色質的狀態,當然,有時候會缺少初始轉錄因子。

【4】Nature:胰腺癌進展新機制!氧氣缺乏或能重編碼癌細胞的線粒體

doi:10.1038/s41586-019-1738-6

線粒體能夠燃燒氧氣并為機體提供能量,缺少氧氣或營養物質的細胞不得不快速改變能量的攻擊來維持生長,近日,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自普朗克研究所的科學家們通過研究發現,在缺氧和營養不足的情況下,線粒體或能被重編程;胰腺中的腫瘤就能利用這種重編程機制來維持生長(盡管氧氣和營養水平較低),研究者表示,在這種新發現的信號通路中的蛋白質能作為一種開發治療胰腺癌新型療法的潛在靶點。

細胞能通過將能量供應轉化為糖酵解的方式來適應氧氣缺乏的狀況,在這種情況下,細胞在沒有氧氣的情況下就會進行糖類的發酵,這在年老時或許是必要的,比如當機體細胞無法得到足夠的氧氣和營養物質時;癌細胞就能面對這個問題,因為某些腫瘤存在血液營養供給不良的狀況,而且會有較少的氧氣和營養物質抵達細胞;研究者Thomas Langer博士表示,當細胞缺少氧氣轉向糖酵解過程時,細胞就會減少線粒體的數量,剩下的線粒體就會被重編程以滿足細胞新的需要。

【5】Nature:揭示蛋白支架在修復DNA斷裂中起關鍵作用

doi:10.1038/s41586-019-1659-4

在一項新的研究中,來自丹麥哥本哈根大學的研究人員發現了某些類型的蛋白如何讓受損的DNA保持穩定,從而保持DNA的功能和完整性。這一新發現也解釋了某些蛋白存在先天或后天缺陷的人為何無法讓他們的DNA保持穩定并患上諸如癌癥之類的疾病,相關研究結果近期發表在Nature期刊上。

每天,體內的細胞分裂數百萬次,要保持它們的身份,就需要母細胞無誤地將完整的遺傳信息傳遞給子細胞。這不是一項小的任務,這是因為我們的DNA不斷受到環境和細胞自身代謝活動的攻擊。結果就是DNA鏈可以在每個細胞分裂周期中至少斷裂一次,并且這種頻率會因某些生活方式(比如吸煙)或先天性DNA修復缺陷而增加。這就導致不可逆轉的遺傳損傷,并最終導致疾病,比如癌癥、免疫缺陷、癡呆或發育缺陷。

圖片來源:Nature, 2019, doi:10.1038/s41586-019-1674-5

【6】Nature:揭示VISTA蛋白選擇性抑制T細胞

doi:10.1038/s41586-019-1674-5

共抑制性免疫受體可導致癌癥患者中的T細胞功能障礙。靶向細胞毒性T淋巴細胞相關蛋白4(CTLA-4)和程序性細胞死亡1(PD-1)的阻斷抗體部分上逆轉共抑制性免疫受體的這種作用,正成為越來越多的惡性腫瘤的標準治療方法。然而,讓腫瘤變得不適合T細胞的許多其他途徑尚未完全了解。

在一項新的研究中,來自美國百時美施貴寶公司的研究人員報道VISTA(V-domain immunoglobulin suppressor of T cell activation, T 細胞激活可變區結構域免疫球蛋白抑制物)蛋白選擇性地選擇性地結合和抑制T細胞,相關研究結果近期發表在Nature期刊上。

【7】Nature:HPV就一定致癌?至少部分HPV默默地保護我們免受癌癥

doi:10.1038/s41586-019-1719-9

在一項新的研究中,來自美國麻省總醫院、哈佛醫學院和路易斯維爾大學的研究人員發現盡管病毒作為潛在的癌癥制造者一直受到人們的詬病,但是至少有一類病毒---所謂的“低風險”人乳頭瘤病毒(HPV)---在不知情的情況下保護我們免受皮膚癌,相關研究結果近期發表在Nature期刊上。

免疫系統受到疾病或藥物治療抑制的患者罹患與病毒感染相關的癌癥的風險大大增加,特別是皮膚鱗狀細胞癌(squamous cell carcinoma, SCC)。論文通訊作者、麻省總醫院癌癥免疫學中心研究員Shadmehr Demehri博士說,盡管多項研究試圖揭示HPV感染與SCC之間存在關聯,但沒有一項研究能夠證實HPV實際上驅動了這些常見皮膚癌的產生。

【8】Nature:揭示B細胞產生如何產生新的抗體

doi:10.1038/s41586-019-1723-0

在一項新的研究中,來自美國波士頓兒童醫院的研究人員了解了更多關于V(D)J重組的過程,以及如何利用染色質成環(chromatin looping)來收集將要剪接的片段,相關研究結果近期發表在Nature期刊上,在這篇論文中,這些研究人員概述了他們的研究以及他們所了解的免疫細胞匹配遺傳密碼片段來產生新型抗體的方法。

正如這些研究人員所指出的那樣,許多研究工作已經投入到了解人類免疫系統是如何發揮作用的。一項發現是當發現新的威脅時,免疫細胞可將遺傳密碼的某些片段混合和匹配,從而產生新的抗體。但是直到現在,這種混合和匹配過程還是一個謎。在這項新的研究中,這些研究人員著手進一步了解它的工作機制。

【9】Nature:噬菌體療法有望治療酒精性肝病

doi:10.1038/s41586-019-1742-x

噬菌體是專門破壞細菌的病毒。在20世紀初期,科學家們就已嘗試使用噬菌體作為治療細菌感染的潛在方法。但是隨后抗生素出現了,噬菌體也就失寵了。然而,隨著抗生素耐藥性感染的增加,人們對噬菌體治療重新產生了興趣。在少數情況下,在用盡了所有其他替代方法后,實驗性噬菌體療法(phage therapy)已成功治療了危及生命的耐多藥細菌感染患者。

如今,在一項新的研究中,來自美國加州大學圣地亞哥分校等研究機構的研究人員首次成功地在小鼠中使用噬菌體療法治療一種不被認為是典型細菌感染的疾病:酒精性肝病(alcoholic liver disease),相關研究結果在線發表在Nature期刊上;研究者表示,我們不僅將特定的細菌毒素與酒精性肝病患者中較差的臨床預后關聯在一起,我們還找到了一種利用噬菌體精確編輯腸道菌群來破壞這種關聯性的方法。

【10】Nature:重大進展!首次揭示端粒t環保護染色體機制

doi:10.1038/s41586-019-1744-8

在一項新的研究中,來自英國弗朗西斯克里克研究所等研究機構的研究人員發現位于端粒末端的環狀結構(loop)起著至關重要的保護作用,可阻止染色體發生不可挽回的損傷。他們揭示了這種稱為t環(t-loop)的環狀結構的纏繞和解開如何阻止染色體的末端被識別為存在DNA損傷,而且還揭示了這一過程是如何受到調控的,相關研究結果發表在Nature期刊上。

維持線性染色體的重大挑戰是必須阻止將DNA末端被識別為DNA損傷。這個問題可以通過端粒來解決,其中端粒是保護染色體末端的由非編碼DNA組成的特殊結構。端粒被認為可以保護染色體末端的一種方式是采用套索狀的t環結構,該結構可將DNA末端掩埋在端粒中并遮蓋它,使其不會被檢測為DNA損傷。這些t環結構是由端粒在染色體末端向后折疊而形成的,可以纏繞或解開。

γδT細胞是一種獨特的T細胞亞群,在各種免疫反應和免疫病理中起著至關重要的作用。γδT細胞受體(TCR)由γδT細胞產生,能夠獨立于主要的組織相容性復合體識別多種抗原。γδTCR與CD3亞基結合,啟動......

荷蘭烏得勒支大學的研究人員在 Nature Human Behaviour 期刊發表了題為:Chimpanzeesusesocialinformationtoa......

2015年6月22日,St.Jude兒童研究醫院DouglasR.Green團隊在NatureCellBiology(IF=21)在線發表題為“MolecularcharacterizationofL......

2022年8月11日,內華達大學AshkanSalamat及羅徹斯特大學RangaPDias等團隊合作在ChemicalCommunications在線發表題為“Carboncontentdrives......

燕山大學亞穩材料制備技術與科學國家重點實驗室高壓科學中心田永君院士團隊與國內外學者合作,采用功能基元序構的設計策略,通過調控高能亞穩態到低能亞穩態的固態相變,合成出層狀基元轉角序構的氮化硼陶瓷,成功實......

隨著人工智能(AI)技術的不斷突破和大型模型的層出不窮,AI受到了前所未有的關注。面對這一浪潮,人們不禁好奇:未來究竟會是什么樣子?為了解答這一問題,《Nature》雜志發布了未來的一年里,將密切關注......

新加坡南洋理工大學的魏磊教授、七院院士高華建教授,以及中科院蘇州納米所的張其沖和中科院深圳先進技術研究院的陳明,共同發表了一篇關于高性能半導體纖維的最新研究成果。這篇題為“High-qualityse......

2024年1月22日,《自然》發布了2024年值得關注的七大技術——大片段DNA插入、人工智能設計蛋白質、腦機接口、細胞圖譜、超高分辨率顯微成像、3D打印納米材料和DeepFake檢測。七大技術中,生......

鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)由一個固體鈣鈦礦吸收體夾在幾層不同的電荷選擇材料之間,確保設備的單向電流流動和高壓輸出在p型/intrinsic/n型(p-i-n)PSCs(也稱為倒置PSCs)中,電子選......

大約一個世紀前,人類首次將氦氣液化,開啟了利用液氦進行極低溫制冷的新紀元。隨后,極低溫制冷技術被廣泛應用于大科學裝置、深空探測、材料科學、量子計算等國家安全和戰略高技術領域。然而,用于極低溫制冷的氦元......