中國科學院亞熱帶農業生態研究所環江喀斯特生態系統觀測研究站研究員王克林團隊在我國西南喀斯特地區不同恢復管理措施固碳效應的識別與權衡方面取得新進展,相關研究成果于2020年1月8日以Forest management in southern China generates short term extensive carbon sequestration 為題發表在《自然-通訊》(Nature Communications)上。

在高強度人為干擾向大規模自然封育與人工造林背景下,我國西南喀斯特地區(西南8省區)生態環境狀況顯著改善,石漠化面積已實現了“持續凈減少”。然而,在前期西南喀斯特地區初步“變綠”基礎上,如何有效權衡自然恢復、人工造林、封禁保護等不同恢復管理措施,一直是政府后續生態工程實施關注的重點。區域尺度上不同人類管理措施對生態系統的影響及其效應識別與量化一直是國內外研究的難點和熱點。

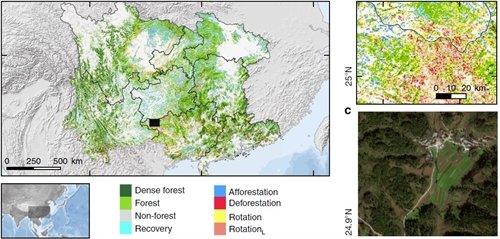

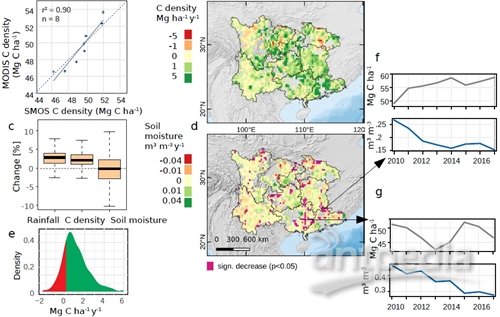

論文第一作者童曉偉、Martin Brandt在王克林、岳躍民指導下,與丹麥哥本哈根大學地理系教授Rasmus Fensholt團隊、法國環境與氣候科學實驗室(LSCE)教授Philippe Ciais團隊、中科院遙感與數字地球研究所研究員張兵團隊等合作,將區域生態評估的學科前沿與喀斯特生態恢復的國家需求相結合,集成長時間序列光學遙感影像、微波遙感影像、高分辨率遙感影像(2m,10000余景)、機器學習算法及林業清查與統計數據,發展了基于林地出現概率及人為干擾持續時間、幅度、速率與方向的不同管理措施下區域植被景觀類型(老林/天然林、自然恢復、人工造林、毀林、人工林采伐與跡地更新等)遙感識別模型,量化了不同恢復管理措施的固碳效應及其差異。研究發現在不同恢復管理措施下,西南地區森林覆蓋(高度≥5米)由1982年的21%增加到2016年的38%,2002-2017年西南地區植被地上生物量固碳速率為0.11±0.05PgCy-1,其中新建林的貢獻達32%,抵消了該區域過去6年人類化石燃料燃燒CO2排放的33%;老林/天然林面積僅占8.8%,但固定了研究區20.5%的碳,是相對穩定的碳庫;2002-2017年自然恢復(面積5.4%)和人工造林(面積7.4%)的固碳速率分別達0.01 PgCy-1和0.021PgCy-1,對整個區域碳吸收的貢獻率分別為14%和18%;研究區2017年的木材產量是2003年的3倍,但人工林采伐區域的植被生長依然貢獻了約16%的碳匯。同時,研究發現8%的區域土壤水分顯著下降,且土壤水分降低的熱點區域主要集中在大規模人工造林的區域。

研究表明,西南地區過去15年約有30%的區域被受保護的林地覆蓋,27%的區域是造林或人工林采伐區域,這些不同恢復管理措施下的林地短期內(2002-2017)貢獻了約47%的區域植被生長固碳量。相比1980s-1990s中國森林0.075PgCy-1以及陸地生態系統的0.177PgCy-1的固碳能力,西南地區植被恢復固碳能力較強。但從區域緩解氣候變化的角度來看,依靠擴大造林規模來完全抵消人類活動的碳排放不可行,因西南地區當前可造林的區域面積有限,同時,還面臨土壤水分降低的潛在生態風險與挑戰。因此,未來應進一步加強西南地區已造林區域的可持續管理,對自然恢復灌草叢、中幼林及大面積的人工林進行提質改造與建設,提升區域生態恢復的可持續性。

作為亞熱帶濕潤半濕潤區,西南喀斯特與非喀斯特區域土壤水分是否會限制森林的可持續恢復生長,仍需要更多的長期觀測。同時,該研究基于較粗空間分辨率(500m、25km)的長時間序列遙感影像區分了大區域尺度不同植被景觀類型及其固碳-耗水效應,亟需結合遙感大數據及深度學習來精細識別植被恢復景觀類型,進一步量化碳水過程及其生態服務效應,揭示西南喀斯特區域生態恢復的關鍵驅動因子及生態-社會系統的互饋過程機理。

該研究得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金重點基金、中科院“美麗中國”A類先導專項等的支持。

不同恢復管理措施下區域植被景觀類型識別

西南地區植被恢復的固碳與耗水效應

減少大氣中的二氧化碳水平不僅要減少碳排放,還需要人們捕獲和儲存已經排放的過量碳。沙特阿拉伯植物學家在近日發表于《植物科學趨勢》期刊的一篇觀點文章中認為,沙漠等干旱地區可能是解開碳捕獲問題的一個答案。阿......

說到生態系統固碳、減少溫室氣體排放的路徑,人們最先想到也是最熟知的一定是植樹造林。事實上,“基于自然的氣候解決方案”(以下稱NCS)遠不止這一種手段。然而,草地恢復與放牧管理、農田氮肥管理、水稻田排水......

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/8/484609.shtm■本報記者胡珉琦說到生態系統固碳、減少溫室氣體排放的路徑,人們最先想到也是最熟知的一......

青藏高原分布有大面積的沼澤濕地,該地區沼澤濕地在全球碳循環中起著重要的作用。作為沼澤濕地生態系統重要的功能參數,植被凈初級生產力(NPP)是衡量沼澤濕地固碳潛力的重要指標。氣候變化顯著影響沼澤濕地植被......

在農林復合系統或農業系統中,增加樹木覆蓋的生態效益具體有多大?近期,中國科學院昆明植物研究所許建初團隊深入研究了農林復合系統的全球固碳潛力,以及增加農業用地的樹木覆蓋率,提供了最新的全球、區域與國家三......

國家林草局最新發布,通過加強森林經營,我國森林質量不斷提升,森林固碳能力得到顯著增強。2012—2021年,全國累計完成森林撫育面積12億畝,其中“十三五”期間,累計完成森林撫育面積6.19億畝,有效......

農業農村減排固碳是實現碳達峰碳中和的重要措施,也是潛力所在。在11月19日舉辦的2021中國農業農村科技發展高峰論壇暨中國現代農業發展論壇發布會上,農業農村部農業生態與資源保護總站發布了農業農村減排固......

中國科學院亞熱帶農業生態研究所環江喀斯特生態系統觀測研究站研究員王克林團隊在我國西南喀斯特地區不同恢復管理措施固碳效應的識別與權衡方面取得新進展,相關研究成果于2020年1月8日以Forestmana......

一項最新研究顯示,中國陸地生態系統在2001~2010年期間平均年固碳2.01億噸,相當于抵消了同期中國化石燃料碳排放量的14.1%。這其中,中國森林生態系統是固碳主體,貢獻了約80%的固碳量。這一成......

將CO2轉化為燃料或化學品,是實現CO2的資源化利用、緩解資源能源短缺和溫室效應的一種途徑。經遺傳改造的藍細菌或者藻類等光合自養微生物,可以將CO2轉化為包括乙醇、丁醇、丙酮、異丁醛、乳酸等在內的數十......