9月10日,2019年度北京市科技獎勵大會召開,共有11位個人和154項成果獲獎。

2019年,北京市科學技術獎首次設立突出貢獻中關村獎、杰出青年中關村獎、國際合作中關村獎。薛其坤和胡偉武2人榮獲突出貢獻中關村獎,摘得北京科學技術最高獎桂冠;文再文、江穎、郭玉國、衛彥、徐燁烽、陳鵬6人榮獲杰出青年中關村獎;喬斯特?喬納斯、馬克?梵?洛斯德萊特、歐利偉3人榮獲國際合作中關村獎。

同時,本屆北京市科學技術獎首次分設自然科學獎、技術發明獎、科學技術進步獎,共154項成果獲獎。包括自然科學獎15項,其中一等獎5項,二等獎10項;技術發明獎12項,其中一等獎6項,二等獎6項;科學技術進步獎127項,其中特等獎1項,一等獎33項,二等獎93項。這些獲獎成果服務創新型國家建設,支撐北京高質量發展,為北京建設具有全球影響力的科技創新中心積蓄了新動能。

2019年度北京市科技獎勵大會現場。田瑞穎攝

標桿人才閃耀京華,匯聚科技創新磅礴力量

據介紹,突出貢獻中關村獎旨在獎勵在科學研究中取得重大發現,推動科學發展和社會進步,或者在關鍵核心技術研發中取得重大突破,創造巨大經濟社會效益或生態環境效益的個人。

對于突出貢獻中關村獎科學研究類獲獎者,應當引領世界科技前沿,取得前瞻性重大原創成果,是學術界公認的、引領原創性科學研究的戰略科學家;對于突出貢獻中關村獎技術研發類獲獎者,應當扎根高精尖產業,服務國家戰略需求,取得關鍵核心技術重大突破,是對我市高質量發展作出重大貢獻的科技領軍人才或創新型科技企業家。

薛其坤、胡偉武獲首屆突出貢獻中關村獎

首屆突出貢獻中關村獎的兩位獲獎者是北京科技工作者的榜樣,他們扎根一線,潛心研究,甘坐冷板凳,著力創新發展,將論文寫在祖國的大地上,寫在國家發展急需的領域上,寫在人民群眾的需求上,樹立了新時代科技工作者的豐碑。他們獲此獎項實至名歸,充分體現了北京市科學技術獎的導向和定位,極大地激勵鼓舞了廣大首都科技工作者。

突出貢獻中關村獎獲得者薛其坤多年如一日刻苦科研攻關,潛心扎根基礎領域,在物理世界不斷探索、不斷突破,攀登一座又一座高峰,為科學發展貢獻了力量。薛其坤是公認的杰出的實驗物理學家、中國科學院院士,任北京量子信息科學研究院院長、清華大學副校長。量子反常霍爾效應是一個全新的物理效應,薛其坤在世界上首次實驗實現了量子反常霍爾效應,這是近十年國際凝聚態物理領域的重要發現之一,在國際上產生了巨大的學術影響。薛其坤還在鈦酸鍶襯底上的單層鐵硒薄膜中觀察到了遠超體相材料的超導轉變溫度,在高溫超導領域產生了重大影響。

突出貢獻中關村獎獲得者胡偉武堅持二十年扎根信息產業的基礎——中央處理器(CPU)領域,始終不忘科技報國初心,為我國CPU技術的發展和產業化作出了突出貢獻。胡偉武是著名的計算機領域專家,任龍芯中科技術有限公司董事長,是我國第一顆通用處理器龍芯的總設計師。他堅持自主研發,主持研制成功了龍芯系列芯片,實現了我國CPU關鍵技術的突破,并已應用于電子政務、工業控制等國家信息基礎設施關鍵領域。基于龍芯 CPU 帶動了上下游產業的發展,有力促進了我國自主可控的信息技術體系和產業生態的形成。

杰出青年中關村獎旨在獎勵具有引領未來科技發展巨大潛力的青年科學家。對于杰出青年中關村獎科學研究類獲獎者,應當投身世界科技前沿、致力解決關鍵科學問題,取得重要原創性科學發現;對于杰出青年中關村獎技術研發類獲獎者,應當扎根高精尖產業、致力攻克產業發展瓶頸,取得關鍵核心技術突破,推動我市高質量發展。

首屆杰出青年中關村獎涌現了各個領域具有代表性的后起之秀、青年才俊,他們在各自領域已嶄露頭角。杰出青年中關村獎獲得者、北京大學研究員文再文,解決了復合函數優化和流形優化中幾個重要算法設計和理論分析難題,發展了隨機半光滑牛頓法和正則化牛頓法,成果成功應用于機器學習與數據科學中,推動了運籌學和相關應用數學領域的發展。杰出青年中關村獎獲得者、北京北方華創微電子裝備有限公司射頻工程中心總經理陳鵬,帶領團隊開發的射頻等離子系統成功應用于國產刻蝕和PVD設備,并實現量產,相關設備已進入我國中芯國際等主要集成電路生產企業,打破了國外壟斷。

原始創新加速發展,領跑能力顯著增強

強大的基礎科學研究是建設創新型國家的基石。近年來,北京超前謀劃、積極部署基礎前沿研究,努力打造原始創新高地,實現了多項“第一”,探索了數不清的“首創”,重大成果不斷涌現,國際影響力顯著提升,為創新驅動發展提供了源頭支撐,彰顯了全國科技創新中心建設新成就。

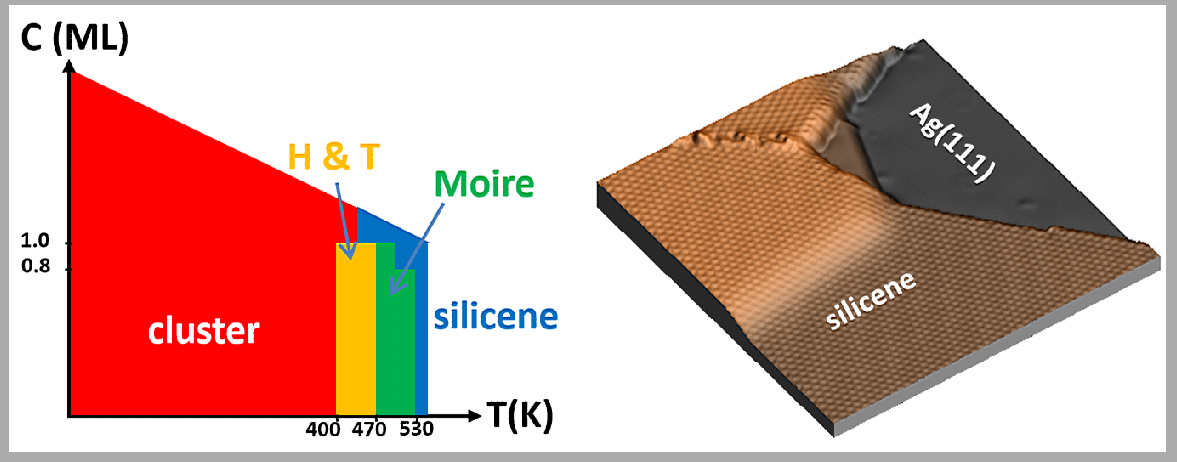

由中國科學院物理研究所研究員吳克輝主持完成的“硅烯的發現與物性研究”項目獲得北京市自然科學獎一等獎。成果通過精確的分子束外延控制,首次在實驗上真正生長出單層硅烯。在此基礎上,驗證了硅烯的狄拉克電子特性,展現了硅烯在高速低功耗器件中的應用前景,用氫化實現硅烯的化學調控,展現了硅烯的可調控性,有望推動下一代電子器件產業的良性發展。

硅烯在銀襯底上的成功合成及其相圖(自然科學獎一等獎項目)

由北京大學教授焦寧主持完成的“基于含氮化合物構建的氮化反應”項目獲得北京市自然科學獎一等獎。成果實現了溫和條件下碳氫鍵斷裂、碳碳鍵斷裂的氮化反應,為含氮化合物制備提供了新思路和新方法,建立了腈、胺、酰胺、吡咯、四氮唑等重要含氮化合物的新合成途徑,為新一代合成工藝提供了科學基礎,在醫藥、農藥、衣物紡織品、光電材料等精細化學品高效合成領域具有重要應用價值。

由清華大學教授程功主持完成的“蚊媒病毒感染與傳播機制研究”項目獲得北京市自然科學獎一等獎。成果首次證實NS1蛋白是輔助病毒感染蚊蟲的關鍵因子,闡明登革病毒傳播的分子機制,揭示了寨卡病毒突然暴發的主因,為重要蚊媒病毒的防治提供了生物學基礎,并利用鑒定出的病毒感染因子作為藥物研發的干預靶點,提出了一個全新的疫苗設計思路,為登革熱等蚊媒傳染病的防控提供了重要手段。

雙發動機動能凸顯,催生新產業引領新業態

黨的十八大以來,北京積極構建以新一代信息技術和醫藥健康為代表的高精尖產業結構,加速培育新產業新業態,營造良好創新生態,推動一批原創成果和重大突破脫穎而出,為引領高質量發展提供了新動能,為公共衛生安全提供了有力科技支撐。

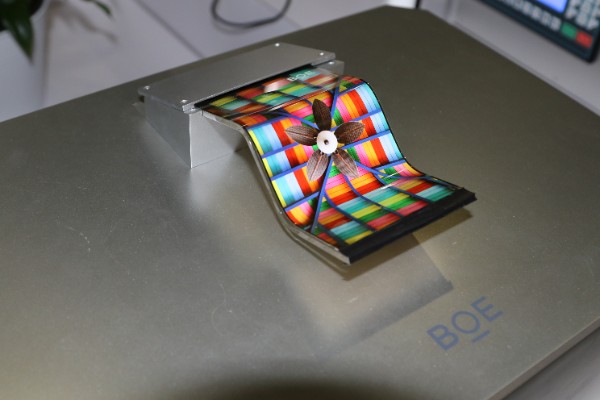

由京東方科技集團股份有限公司教授級高工王大巍主持完成的“面向移動應用的高分辨率柔性可彎折AMOLED顯示技術研發與產業化”項目獲得北京市科學技術進步獎特等獎。成果開發出具有自主知識產權的全球領先的柔性可彎折AMOLED顯示技術,自主設計建設了國內首條全柔性六代生產線,在國際上首次實現5毫米外折手機量產,鞏固提升了國內新型顯示行業的全球技術競爭力和市場地位。

由北京理工大學教授王涌天主持完成的“虛擬現實與增強現實頭戴顯示關鍵技術及應用”項目獲得北京市技術發明獎一等獎。成果研制了超輕薄、大視場和真三維VR、AR頭戴顯示器系列產品,在航空航天、醫療、文體等領域的100余家單位推廣應用,相關產品在國際中高端市場占有率約為70%。培育和支持了小鳥看看、耐德佳等一批高新技術企業,有力地推動了北京虛擬現實和增強現實產業的發展。

由中國生物技術股份有限公司研究員楊曉明主持完成的“全球脊灰病毒根除階段關鍵疫苗sIPV和bOPV的研發及應用”項目獲得北京市科學技術進步獎一等獎。成果成功研發了sIPV和bOPV疫苗,建立了符合國際標準的規模化生產線,實現了脊灰疫苗的足量供應,保證了免疫策略“由單一糖丸向IPV與bOPV聯合接種”轉變,并獲得聯合國兒基會2.4億劑訂單,為WHO消滅脊灰行動計劃作出了中國貢獻。

內外彎折柔性AMOLED顯示(北京市科學技術進步獎特等獎項目)

自主創新驅動企業發展,推動產業結構優化升級

2019年,面向產業的獲獎項目中,企業主持完成的項目有56 項,占比40.3%,作為前三完成單位的項目有85項,占比61.2%,創新主體地位凸顯。面對新一輪科技革命和產業變革,企業發揮市場優勢,搶抓發展機遇,以創新力作為核心競爭力,扎根關鍵核心技術領域,加強科技攻關、自主研發,產生了一批科研技術和創新產品,促進了科技與產業深度融合。

由北京永信至誠科技股份有限公司等單位完成的“基于平行仿真的大規模網絡靶場構建技術及應用”項目獲得北京市科學技術進步獎一等獎。成果面向國家網絡空間安全建設需求,構建了高逼真、大規模、對抗性的實戰化網絡靶場,推出一系列網絡安全產品,在網絡安全行業、科研教育行業和特種行業取得廣泛應用和推廣,先后完成了百余次國家級重大活動的網絡安全保障工作,提升我國信息安全總體防護能力。

由北京爍科中科信電子裝備有限公司等單位完成的“大束流離子注入機裝備及工藝研發”項目獲得北京市科學技術進步獎一等獎。離子注入機是集成電路制造裝備中的“卡脖子”裝備之一,成果研制出國內首臺45-22納米大束流離子注入機,實現了該裝備的國產替代。應用于中芯國際等國內主要芯片制造廠商,為半導體產業鏈發展提供有力支撐,引領首都高精尖產業結構優化升級。

大束流離子注入機運行現場(科學技術進步獎一等獎項目)

由北京泰德制藥股份有限公司等單位完成的“有助于胃癌早診的創新藥鏈霉蛋白酶顆粒產業化和臨床應用”項目獲得北京市科學技術進步獎二等獎。成果開發出首個國產化鏈霉蛋白酶顆粒,用于去除胃鏡檢查時胃部附著的粘液,增加微小病變的檢出率,有助于胃癌的早期診斷,在京建成2條生產線,成為單品種年銷售過億的醫藥品種,促進了北京地區醫療水平的發展和醫藥制造業的轉型升級。

市場導向推動成果落地,支撐城市精細化治理

北京積極打通成果“落地”通道,以市場導向推動科技成果轉化,加快應用場景建設。磁浮交通、網聯汽車和智慧醫療等一批新技術、新產品,應用到城市精細化管理、民生改善等領域,為企業拓展市場提供了新空間,提升了政府管理服務水平,給群眾帶來實實在在的“獲得感”與“幸福感”。

由北京磁浮交通發展有限公司等單位完成的“中低速磁浮交通系統關鍵技術及應用”項目獲得北京市科學技術進步獎一等獎。成果建成了國際上首條A型車、大編組的磁浮運營示范線——北京市中低速磁浮交通運營示范線(S1線),自2017年試運營以來,改善了居民出行方式,日客流近5萬人。成果還用于在建的廣東清遠磁浮線,引領了我國以北京地區為中心的磁浮交通產業發展,有力支撐了綠色交通體系建設。

由中國科學院自動化研究所和云知聲智能科技股份有限公司完成的“大規模知識圖譜構建關鍵技術與應用”項目獲得北京市科學技術進步獎一等獎。成果實現了千萬級規模的多領域知識自動抽取,構建了面向大規模知識圖譜的深度問答系統,在智慧醫療、智能家居、智慧車載、智能教育等領域實現產業化應用,擴寬了人工智能的應用場景。其中,智能防疫外呼機器人在北京、上海等全國十余個城市的基層社區免費上線,日呼出量超過36000通,助力新冠肺炎疫情防控。

由北京理工大學等單位完成的“新能源汽車網聯大數據平臺關鍵技術及國家監管體系建設”項目獲得北京市科學技術進步獎一等獎。成果建立了新能源汽車運行國家-地方-車企三級大數據監管系統構型,實現300萬輛級大規模網聯,在國內60余家整車企業和寶馬、奔馳等國外知名車企應用,為政府政策制定、補貼核算、安全監管、事故分析提供依據,引領并服務了北京新能源汽車生態集群和大數據技術創新高地建設。

北京市中低速磁浮交通運營示范線——S1線(科學技術進步獎一等獎項目)

加強人才激勵,推進分類評價

——2019年度北京市科學技術獎的改革亮點與變化

2019年3月,市政府辦公廳印發了北京《關于深化科技獎勵制度改革的實施方案》,2019年7月,市政府令第287號公布了最新修訂的《北京市科學技術獎勵辦法》(以下簡稱《獎勵辦法》)。2019年度北京市科學技術獎勵評審是全面落實新修訂《獎勵辦法》的第一年,增設人物獎、項目獎分設獎種、實行提名制等改革舉措落地實施。

首次設立人物獎,加強人才激勵

新增突出貢獻中關村獎、杰出青年中關村獎和國際合作中關村獎,分別聚焦科技領軍人才、青年科技人才和推動國際科技合作的外籍人才。

這是《獎勵辦法》自2002年頒布以來,首次設立人物獎獎種,對增強科研工作者的獲得感、責任感與使命感,突出科技獎勵的人才價值導向,充分發揮科技獎勵激勵、凝聚創新人才的作用具有重要意義。

項目獎分設獎種,推進分類評價

項目獎分設自然科學獎、技術發明獎和科學技術進步獎三個獎種,分別旨在獎勵做出重大科學發現、做出重大技術發明、完成和應用推廣創新性科技成果,在推動科技進步和經濟社會發展方面具有突出貢獻的個人和組織。同時,項目獎分為一等獎、二等獎兩個等級;對做出特別重大科學發現,突破關鍵核心技術,產生特別重大經濟社會效益或者生態環境效益的,可以授予特等獎。

項目獎在獎種設置和獎勵等級方面的調整,為科技獎勵構建了更完善的分類評價體系,體現了我市重點提升原始創新能力、突破關鍵核心技術以及構建高精尖經濟結構的政策導向,并與國家科學技術獎勵體系實現了有效對接。

全面實行提名制,明確提名者義務

改“推薦制”為“提名制”,首次將個人納入提名者范圍,國家最高科學技術獎獲獎人、“兩院院士”、突出貢獻中關村獎獲獎人可作為提名者。《獎勵辦法》同時規定了提名者的義務:提名者應當符合提名規則,對提名材料的真實性、準確性負責,并在提名、評審和異議處理等工作中履行相應義務。

重構評審組織,完善評審監督程序

為提高評審的科學性、公平性和公開透明度,樹立良好的科研氛圍,端正學術風氣,對評審組織和評審程序進行完善,構建了包括獎勵委員會、監督委員會、評審委員會、專業評審組的評審監督體系。同時,為了進一步加強社會監督,加大了評審過程的公示力度,提升獎勵的公信力和權威性。

明確法律責任,筑牢科技獎勵誠信基石

進一步明確了獎勵活動中各參與主體的法律責任,對弄虛作假,徇私舞弊,剽竊、侵占他人科技成果等學術不端行為“零容忍”,已授獎項目也將面臨撤銷獎勵、追繳獎金的處罰,并由市科學技術行政部門記入科研誠信記錄,按照規定共享到本市公共信用信息服務平臺由有關部門依法實施信用聯合懲戒。

對于組織獎勵評審的工作人員,在科學技術獎勵活動中不履行、不當履行或者違法履行職責的,依法給予處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

調整獎金標準,加大激勵作用

為充分發揮市科學技術獎的激勵作用,釋放各類人才創新活力,更好的服務全國科技創新中心建設,對北京市科學技術獎獎金標準進行調整,調整后的北京市科學技術獎獎金標準自2019年度北京市科學技術獎起實施。