也難怪很多人對LIGO探測到的引力波質疑,因為這次結果的確是太突然、太幸運了。并且,盡管愛因斯坦在1916年就預言了引力波,但他對自己的這個預言的態度也是反反復復頗為有趣的。

愛因斯坦本人直到1936年對此還尚未有一個確定的答案。他曾經在一篇論文中得出“引力波不存在”的結論!但因為該文中他的計算有一個錯誤,被“物理評論”拒絕。當年,憤怒的愛因斯坦轉而將此文投給“富蘭克林學院學報”,文章即將發表時愛因斯坦自己也發現了他的錯誤,于是將文章標題改變了[1]。后來又設法重寫了論文,計算核實準確了之后才在1938年發表[2],最終確定了引力波的存在。

對大眾而言,“引力波”、“黑洞”,“相對論”,這些遠離人們日常生活的名詞,突然一轉眼就變得現實起來。并且,LIGO這次探測到的雙黑洞融合事件還是13億年之前就已經發生了的事件,輻射的引力波在茫茫無際的宇宙中奔跑了13億年之后,在其能量為頂峰的一段短暫時間內(約0.2秒),居然被當今的人類探測到了,這些人們難以想象的天文數字,聽起來的確像是天方奇談。

不過,大多數人對電磁波還比較熟悉,起碼這個名詞經常聽到,因為它與我們現代社會通訊系統密切相關。那么,既然引力波和電磁波都是“波”,我們就來比較一下這兩個“兄弟”,以此加深大家對這次引力波探測事件的理解。

從赫茲實驗到LIGO

英國物理學家麥克斯韋于1865年預言電磁波;愛因斯坦于1916年預言引力波。

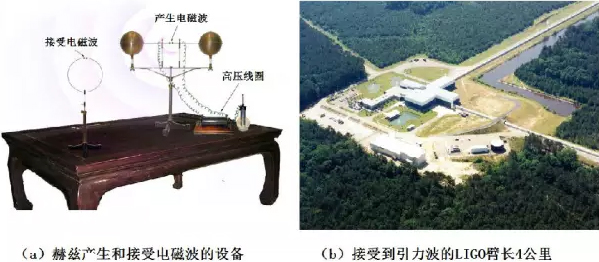

1887年,赫茲在實驗室里用一個簡單的高壓諧振電路第一次產生出電磁波[3],用一個簡單的線圈便能接受到電磁波;2016年,美國的LIGO第一次探測到引力波[4],團隊的主要研究人員就有上千,大型設備雙臂長度4公里,造價高達11億美元,見圖1。

電磁波從預言到探測,歷時23年;引力波從預言到探測,歷時100年。

圖1:電磁波和引力波探測設備

從上面的數據可見,引力波的探測比電磁波的產生或接受困難多了。其根本原因是由于兩者的強度相差非常大。

世界上存在著4種基本相互作用。其中的強相互作用和弱相互作用都是“短程力”,意味著它們只在微觀世界很短的范圍內起作用。4種相互作用中,引力是強度最弱的,它比電磁作用,至少要小10-35倍。

加速運動的電荷q輻射電磁波,加速運動的質量m輻射引力波。

電磁波的強度能夠容易地在實驗室中被探測到,但從現在的技術觀點看起來,強度比電磁波小三十幾個數量級的引力波,不可能在實驗室中測量到,也不太可能在近距離的普通天體運動中觀測到。

根據廣義相對論進行計算,最有可能探測到引力波的天文事件,是大質量星體的激烈運動。比如說,雙中子星或雙黑洞互相繞行最后融合的事件。那段過程中,雙星系統將發射出巨大數量的引力波。對于宇宙中發生的此類事件,天文學家們已經研究很長時間了,事實上,1947年,在歐洲的華人物理學家胡寧發表的《廣義相對論中的輻射阻尼》一文中,就最早對雙星系統的引力輻射效應作出了理論證明[5]。1975年,兩位學者從觀測雙中子星相互圍繞對方公轉的數據,間接證實了引力波的存在[6],并因此榮獲1993年的諾貝爾物理獎。近年來,人們對雙黑洞的碰撞融合過程進行了大量的計算機數值計算和圖像模擬,也從統計學的角度,研究了各類質量的雙黑洞碰撞在宇宙中發生的概率,及地球上探測到這些事件輻射的引力波的可能性。通過這些多方面詳細深入的研究,科學家們對引力波的探測信心倍增,才在幾十年前啟動了LIGO的巨資大工程項目。并且,不僅僅是美國,還有歐洲的VERGO,印度的LIGO,日本的KAGRA,等等,都陸續在升級或建造中,見圖2b。除此之外,還有探測引力波的空間站,比如LISA等,則定位于更為低頻的引力波源。

圖2(a)無線電通訊網(b)引力波的全球探測網

即使是黑洞碰撞產生的強大引力波,傳播到地球時對地面上物質產生的影響也只是微乎其微,因為這些事件都是發生在很遙遠的宇宙空間。話說回來,這也是人類的幸運,地球位于廣漠宇宙中一片相對平靜的空間區域,人類繁衍于一段比較安全的時間間隔。否則的話,我們也就不可能在這兒討論引力波了。引力波和電磁波一樣以光速傳播,傳播一定的距離需要時間,天文學中經常用光旅行所用的時間來表示距離,稱之為“光年”。比如說,照在我們身上的太陽光就是太陽在8分鐘之前發出來的,也就可以說,太陽離地球的距離是8“光分”。而LIGO這次探測到的引力波呢,則是兩個黑洞13億年前發出的,或者說,雙黑洞與地球的距離是13億光年。

這個黑洞融合事件輻射的引力波到達地球時,引起物體長度的相對變化只有10-21。這個數字是什么意思呢?如果有一根棍子,像地球半徑(R=6400公里)那么長,那么,黑洞來的引力波將引起這根棍子的長度變化dL=10-21R=10-11mm(1毫米的一百億分之一!)。

我們無法做出一根和地球半徑一樣長的棍子,但科學家們盡量延長探測臂的長度。比如LIGO兩臂的長度均為4公里,因此,引力波將使得每個臂的長度變化dL=4x10-18m。

由英國格拉斯哥大學牽頭的七所英國大學聯盟將開發下一代引力波探測器。該項目獲得了英國研究與創新基礎設施基金700萬英鎊的支持。該聯盟包括伯明翰大學、卡迪夫大學、格拉斯哥大學、樸茨茅斯大學、南安普頓大學、......

由英國格拉斯哥大學牽頭的七所英國大學聯盟將開發下一代引力波探測器。該項目獲得了英國研究與創新基礎設施基金700萬英鎊的支持。該聯盟包括伯明翰大學、卡迪夫大學、格拉斯哥大學、樸茨茅斯大學、南安普頓大學、......

日前,德國埃爾蘭根-紐倫堡大學的研究人員制造出一個長度僅為0.2毫米的粒子加速器,是迄今為止同類設備中最小的,甚至小到可以裝在筆尖里。該粒子加速器是第一個能夠產生快速且聚焦良好的電子束的微型加速器,可......

基于現有地球軌道高精度星地/星間測距、測月系統,中國科學院力學研究所引力波實驗中心在國際上首次提出利用引力波軌道共振效應,實現超大質量雙黑洞并合引力波信號有效探測的高度可行方案。該方案整合現有測距、測......

有一種東西,你看不到也感覺不到它,但你周圍的一切,包括你自己的身體,都因它慢慢地縮小和擴大。這是穿過我們星系的引力波產生的奇怪時空扭曲效應。經過15年的數據收集,現在,科學家們第一次“聆聽”到了在宇宙......

“中國天眼”(FAST)再度迎來重大突破。利用FAST觀測數據,我國脈沖星測時陣列(CPTA)研究團隊發現納赫茲引力波存在的關鍵證據,表明我國納赫茲引力波研究與國際同步達到領先水平。相關研究成果6月2......

有一種東西,你看不到也感覺不到它,但你周圍的一切,包括你自己的身體,都因它慢慢地縮小和擴大。這是穿過我們星系的引力波產生的奇怪時空扭曲效應。經過15年的數據收集,現在,科學家們第一次“聆聽”到了在宇宙......

近日,由中國科學院國家天文臺等單位科研人員組成的中國脈沖星測時陣列研究團隊,利用中國天眼FAST,探測到納赫茲引力波存在的關鍵性證據,表明我國納赫茲引力波研究與國際同步達到領先水平。相關研究成果于北京......

在一場20年前就開始的國際天文競賽中,中國科學家后發先至,僅用3年5個月就成功驗證40年前的理論預言——中國天眼FAST通過對57顆脈沖星的監測,首次“看見”了來自深遠宇宙的漣漪。6月29日,由中國科......

不久以后,物理學家將繼續對天體物理學“怪物”——黑洞和中子星碰撞產生的引力波進行探測。但是,3個探測器之一、位于意大利的室女座探測器(Virgo)目前卻遇到了技術問題,將延遲其重新啟動的時間。3年前,......