前不久,“膠水牛排”成為食品安全熱點問題,引發了公眾擔憂。“重組”牛排屬于調理肉制品,允許添加卡拉膠、TG酶等一系列添加劑來塑形并提升口感,對人體健康沒有影響,但其內部易出現微生物細菌污染,需要完全烹飪熟透后食用。盡管拼接肉并不違規,但筆者走訪市場發現,不少“重組肉”在產品包裝上冠以“原切西冷牛排”、“原切菲力牛排”的醒目標簽出售。專家表示,這種重組加工卻標“原切”的方法誤導消費者,涉嫌商業欺詐,目前國內相關行業標準正在積極籌備中。在肉制品中摻雜未標示或虛假標示的肉類品種已逐漸成為一個全球性問題。

目前,許多肉類溯源和摻假鑒別技術涉及生物化學、免疫學、分子學等。如聚合酶鏈式反應(polymerase chainreaction,PCR)作為一種分子學方法,可在樣品中特異性地鑒別出特定的DNA或RNA。然而這些方法不僅耗時、耗材,而且需要對樣品進行預處理。因此,光譜分析以其快速和簡單的樣品預處理的特點體現出了極大的優勢。近紅外(near-infrared,NIR)、中紅外(mid-infrared,MIR)、紅外(infrared,IR)、傅立葉變換紅外(Fourier-transform infrared,FTIR)、紫外可見吸收(ultravioletevisual,UV-VIS)光譜和拉曼光譜(Raman spectroscopy)均可應用于不同加工肉制品中肉類品種的檢測。這些波通過被食物樣品反射、透射或吸收,產生了能夠反映樣品性狀的特定光譜。應用化學計量學對這些復雜的光譜數據進行處理,以保持特定光譜的準確性。此外,光譜分析還可用于生鮮肉制品的質量分析。

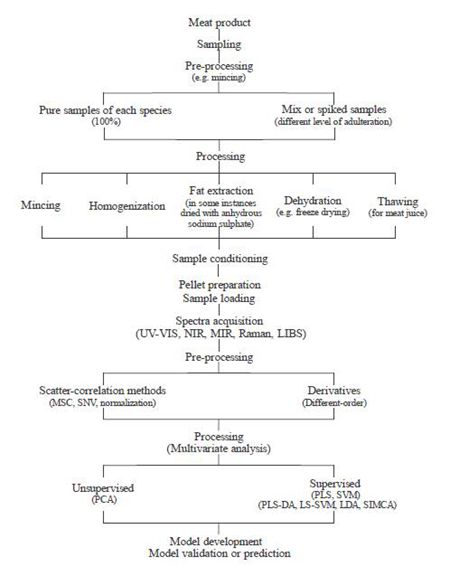

圖1 肉類物種鑒定的光譜分析

光譜分析技術與肉類物種鑒定原理

1紅外光譜

由不同肉類品種生產的肉制品,其水分、蛋白質和脂肪酸的組成也不同,這些不同導致了在特定波長下光譜產生差異。其中,O—H、C—H、N—H、C=O和氫鍵等在紅外射線照射下產生振動響應,記錄為紅外光譜。紅外光譜包含近紅外(12 500~4 000 cm-1)和中紅外(4 000~400 cm-1)2 個區域。O—H、C—H、N—H、C=O和氫鍵等在近紅外區域,產生振動和諧波;而中紅外光譜則能反映這些官能團的彎曲、拉伸和搖擺運動,表現出分子更多的詳細信息。當分子中各原子以同一頻率、同一相位在平衡位置附近作簡諧振動時,分子振動的能量與紅外射線的光量子能量正好對應就會產生紅外光譜。簡單來說,即當分子的振動狀態改變時,就可以發射紅外光譜,也可以因紅外輻射激發分子而振動而產生紅外吸收光譜。分子的振動和轉動的能量不是連續的而是量子化的。但由于在分子的振動躍遷過程中也常常伴隨轉動躍遷,因此振動光譜呈帶狀。因此,每種肉類樣品都有由其組成和結構決定的獨有的紅外吸收光譜,據此可以對分子進行結構分析和鑒定。

在中紅外區域中,4 000~1 500cm-1為官能團區,4 000~500cm-1為指紋區。在官能團區,可檢測到醛類物質(2 900~2 700 cm-1)中O—H和N—H(3 700~2 500 cm-1)、C—H(3 300~2 800 cm-1)的拉伸。三建(C≡N、C≡C、C=C=C)在光譜中的特征區域為2 700~1 850 cm-1;雙鍵(C=C、C=N、C=O)為1 950~1 450 cm-1。