原標題:不用「切割」也能精準編輯基因了,華人學者開發全新「堿基編輯器」

摘要:CRISPR 基因編輯技術之外的新工具。

基因編輯技術有了重大進展。Broad 研究所的華人學者 David Liu 教授的團隊開發出了一種「堿基編輯器」,可以讓細胞內 DNA 的一種堿基通過簡單的化學反應,變成另一種堿基,達到精準編輯基因的目的。這給基因編輯技術帶來了另一種編輯工具。該研究被發表在了國際頂級學術期刊《Nature》上。

說到基因編輯技術,如今最常用的是 CRISPR 基因編輯技術,通過處理后的病毒攜帶基因片段,進入細胞內 DNA 替換原有基因。這種技術,需要切割 DNA 才能實現基因編輯。而「堿基編輯器」的突破在于,它不需要切割 DNA,直接在 DNA 上進行化學反應,來精準編輯基因。而此前,CRISPR 基因編輯技術可能會引起隨機插入和刪除等突變,而「堿基編輯器」技術則幾乎避免了這種情況。

下面,我們來了解一下這項技術的原理。

我們在中學課本上就已經知道,DNA 的雙螺旋結構由 4 種堿基組成:腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)與鳥嘌呤(G)。其中,A 和 T 配對,C 和 G 配對,組成了人類的遺傳信息。一個問題是,胞嘧啶(C)容易發生脫氨突變,這樣一來,C-G 就變成了 A-T 組合。這種單堿基變異可能會引起病變,高達一半的致病單堿基變異來源于這種突變。而這種突變是可遺傳的,也就是我們所說的遺傳病。

想要根治這種病變,就要從基因層面進行糾正,也就是說要把突變形成的 A-T 組合還原成 C-G 組合。

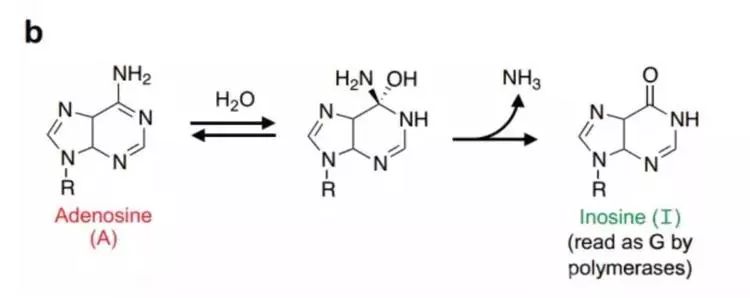

David Liu 教授的團隊在實驗中觀察到:腺嘌呤(A)在出現脫氨反應后,會變成一種叫做肌苷的分子,而它與鳥嘌呤(G)的結構非常接近,也能成功騙過細胞里的 DNA 聚合酶。簡單的幾輪 DNA 復制后,A-T 組合就能變回 C-G。

合適的脫氨反應能將腺嘌呤轉變為結構類似于鳥嘌呤的肌苷 圖 |《Nature》

然而,科學家們發現,自然界中并沒有能夠在 DNA 中催化腺嘌呤(A)進行脫氨反應的酶。不過,在人體中存在一種叫做 TadA 的酶,能使 RNA 上的腺嘌呤(A)脫氨。David Liu 教授的團隊對 TadA 進行了改造,并將編碼 TadA 的基因引入大腸桿菌內,在大腸桿菌的快速繁衍中突變出了可以催化 DNA 腺嘌呤(A)的能力。

目前,David Liu 教授的團隊已經有了把 C 變成 T,把 A 變成 G,把 T 變成 C,以及把 G 變成 A 的工具。

有了能讓 DAN 中的腺嘌呤(A)脫氨的酶,下一步就要做到精準控制,特異性催化。換句話說,就是只催化那些突變后的堿基,而不是對所有的腺嘌呤(A)進行催化。怎么做呢?

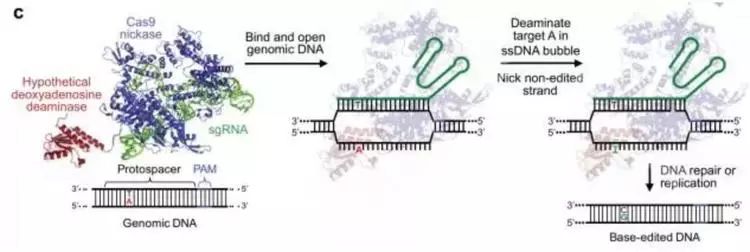

這個時候,David Liu 教授想到了 CRISPR 基因編輯技術,因為 CRISPR-Cas9 系統在基因編輯時可以做到非常精準。不同的是,David Liu 教授的團隊引入了一種無法切割 DNA 的特殊的 CRISPR-Cas9 系統,既可以精準定位,又不會切割 DNA。

堿基編輯器的作用機理 圖 | 《Nature》

經過漫長的 7 代篩選,David Liu 教授的團隊終于開發出了「堿基編輯器」,通過可以催化 DNA 堿基的 TadA 酶,精準編輯 DNA 上的堿基。研究顯示,該技術在人類細胞中的編輯效率超過了 50%。

正如開篇所說,David Liu 教授團隊開發出的這種工具,不僅是基因編輯的另一種新工具,同時也降低了基因治療的風險,在治療單基因突變上可能更為安全有效。CRISPR 基因編輯技術的出現曾讓基因編輯爆發,此次新工具的問世,想必還會引發一系列的連鎖反應。可能,基因編輯的時代真的要來了。