在“大眾創業,萬眾創新“的時代,“顛覆式創新”是經常聽到的一個詞,也成了很多創業者和投資者夢想的目標。“顛覆式創新(Disruptive

Innovation)”這個概念是哈佛的Clayton Christensen

于1997年提出來的。大致是說有新的技術或模式創造了一個全新的市場,或是現有產品的替代者,通過小市場、低價格、低性能、新特性、低利潤等特點,逐漸對傳統市場領導者實現顛覆,如個人桌上型電腦給計算機行業帶來了顛覆。而傳統的市場領導者,則可以通過專注高端盈利客戶,開發更好的產品進行持續性創新,來對抗顛覆式創新。

基因測序是這兩年的火熱領域,主要是由高通量測序(NGS – Next Generation Sequencing)帶來了成本下降引起的。而人們常把它定義為一種顛覆式的創新。那么,基因測序到底是一種什么樣的創新呢?

1

NGS技術本質上是持續性創新

基因測序并不是一項新的技術,傳統的基因測序是Sanger法測序,目前廣為談論的基因測序,基本上說的是高通量測序(NGS)。從顛覆式創新的定義來看,NGS并不符合這一概念,它本質上還是對傳統基因測序的改進(傳統Sanger法測序“被一代化”且逐漸被取代),一開始的客戶也并非傳統基因測序領域里的低端客戶。

如果能創造一個全新的市場,則屬于顛覆式創新。舉另一個例子,剛剛出現的以CRISPR技術為代表的基因編輯很可能是顛覆式創新。雖然說技術本身還不完美,但開辟了潛在的遺傳病的基因治療、物種改造的新市場,并使得基因技術向個人化掌握成為了可能。目前高通量測序只有Hiseq

X10有這個可能,因為它的低廉成本加速了大量數據的產生,可能創造新市場。

NGS技術帶來測序成本下降后,如何更快、更簡便地獲取更可靠的數據,成為了市場中的一個穩定需求。由于生物信息人才的缺乏,也出現了專門從事生物信息數據解讀處理的公司。長遠來看,生物信息數據和應用場景的其他數據結合,則可能會出現新的產品,帶來新的市場。就像iPhone對于手機來說只能算持續性創新,但因為有了iTunes,創造性的連接了硬件、軟件和服務,改變了市場定位和客戶價值,顛覆了個人電腦,發展出了新的商業模式。

技術創新,客戶流程創新,商業模式創新

很多人對基因測序市場存在一個困惑:儀器用著別人發明出來的,試劑用著別人家生產的,幾個人出來拉一支隊伍好像都能做。這么多創業公司,好像都是先進測序儀公司的打工者,到底什么是屬于自己的?雖說模仿在目前的市場也能生存,但沒有創新,未來拿什么去競爭呢?

深入一點想,技術本身很少有顛覆,如何運用才可能帶來顛覆。目前基因測序的很多技術創新,更多是一種差異化。差異化的價值,要融入對口的應用領域才能得以體現,而要融入應用領域,必須要對客戶流程、商業環境有很深刻的洞察。一旦市場細分以后,往往會發現技術的差異化就可以成為一個壁壘。基因測序是一個前沿領域,創業者多為技術出身,天然帶有重技術,輕市場的特征,所以常常會傾向于依靠自己技術上的差異化特點,而商業模式比較雷同,這一點最好能有所改變。商業模式常常呈現時間性和地域性的特點,一直模仿不一定合適。創新的商業模式是最好的護城河。

創新的方式,可以分成三類:技術創新,客戶流程創新,商業模式創新。基因測序比較多的應用是在醫療領域和消費者領域(DTC – Direct To Consumer)。在這兩個領域,創新的方向建議有所不同。目前的技術創新多為技術改進創新,本文不重點贅述。

2

醫療領域主要在流程中創新

醫療領域,是一個多方監管且很難改變的領域,新的技術不代表都可以改變規則。就像即使你開著最好的跑車,在高速上也得限速120碼。此外醫療并非單純的科技,醫學實踐大部分決定應該是人文倫理和社會道德方面的,僅是技術層面的創新,并不代表在醫療應用上會一定有很大價值,創新者走得太快可能就成了先烈。但其實醫療流程中永遠存在諸多不完美需要解決之處,包括因國情產生的特殊問題,相關政策之間的矛盾,醫院與醫院之間的對接,職能科室之間的對接,患者和醫生在數量、知識、資源等方面的高度不對稱,等等。研究醫療的流程并加以改進,會是很好的創新方向。

2014年,我的兩位Life

Technologies公司的R&D前同事回國創業,正值無創產篩如火如荼,幾家公司已經占據了市場,再進入有一定壓力。但他們發現在NIPT整個業務鏈條流程中,有一個環節,就是所有無創產篩公司在寄送血樣的過程中,都要用到同一家國外公司的保鮮采血管,價格談判空間很小,然而隨著無創產篩其他試劑成本的下降,該采血管在整體成本中的比重已經超過了10%且在上升,于是他們研究開發了一種可替代的Ardent保鮮采血管,新鮮樣本可以穩定保存和運輸5-6天,基于國內的物流速度已經可以滿足工作需要,但價格低于進口產品。這一產品推出后立即產生了銷量和利潤,同時帶動了他們其他業務的發展。

再說無創產篩檢測唐氏綜合癥的市場,外周血檢測出陽性以后要進行羊水穿刺做最終診斷,如果還是陽性,孕婦基本都會考慮終止妊娠。由于羊水穿刺時間多為16周以后,因此終止妊娠的方法是比流產(一般在12周以前)傷害性更大的引產。隨著當下社會的變化,中國每年800-1000萬次人工流產,其中25歲以下女性已經上升到47.5%。而流產女性重復流產比例高達55.9%。這就意味著:未來會有更多高齡孕婦有過多次流產史。唐氏篩查陽性之后的終止妊娠對于未來更多的產婦來說,既往的流產史加上幾乎“別無選擇”的引產,以后繼發不孕的幾率可能增加。這一醫療流程其實還是有問題的。雖然有人希望把NGS無創產篩納入政府買單的醫保,但NGS無創產篩并不符合成為一線篩查的條件,從衛生經濟學角度不見得是對國家醫療資源的科學有效的應用,倒是由商業保險來買單更合理。隨著孕前遺傳病篩查和胎兒醫學的逐漸興起,這一醫療流程最需要的是在接下來去尋求更加合適的女性懷孕完整解決策略,基因測序可以考慮如何參與到這一醫療流程的革新中去。

基因測序在流程中尋找細分市場

肺炎是常見的疾病,細菌、真菌、病毒等都是常見的病原體。目前國內由于流程難以規范,很多肺炎患者在轉診至三甲醫院或專科醫院前,已經用上廣譜抗生素,導至三甲醫院收治病人時因病菌已受到一定抑制,痰培養時間長且難有結果,鑒定病原體也很難區別雜菌,很多肺炎病人直至出院都是依靠經驗性治療,一旦變成重癥肺炎更是飛機大炮全用上,如果能在避免雜菌的干擾下,用高通量測序快速檢測病原體的耐藥性,兩天內能出結果的話,可以使醫生根據病原學調整治療藥物,更加精準地用藥。

有人希望用液體活檢來進行早期無癥狀時的肺癌篩查,但這一技術富集和檢測的難度還很高,若到腫瘤后期才能檢測到的話,又失去了早期篩查的意義。而且僅憑外周血的檢測也不好確定其部位來源,有基因突變也并不等于就會形成有臨床意義的腫瘤,反而對被檢測者的心理負擔很大。須知,病人經歷的病痛才是醫學介入的原始理由,新的技術一不小心就會變成過度醫療。要推進這一技術,可能需要結合更細化的不同臨床流程。

肺癌又稱為原發性支氣管肺癌,從生長規律來說,是從支氣管開始,肺泡上皮細胞或支氣管黏膜上皮出現過度增生,繼而細胞變異,經過一段時間后變為原位肺癌,再生長發展成浸潤性肺癌。癌細胞形成后無休止生長,并損傷周圍的血管和淋巴管,進而由原發病部位脫落進入循環系統而向全身擴散。在肺癌的醫療流程上,低劑量CT(LDCT)可以發現直徑小于5mm的微小病灶,已經被推薦用于早期篩查。但LDCT發現的微小病灶有可能難以進行肺穿刺活檢,被檢者只能定期隨訪,這個時候檢測外周血可能也很難。但理論上,腫瘤細胞進入支氣管液比進入血液更早,支氣管肺泡灌洗技術(BAL)操作簡單常見,臨床上用于肺癌的細胞學檢查。如果通過低劑量CT篩選出可疑病人,結合對相關區域行支氣管肺泡灌洗,在灌洗液中檢測CTC、ctDNA或DNA的甲基化水平,可能更容易富集和檢出,因為樣本來源來自局部非全身,全身的血液總量要好幾升,而灌洗液才20-50ml。并且作為聯合低劑量CT掃描的后續進一步篩查手段,可能比單純的外周血檢測作為早期篩查更容易在臨床落地。

臨床流程中有很多市場值得挖掘。如胸外科有時候會碰到雙側肺均發現病灶,怎樣確定是雙側原發性病灶還是對側轉移性病灶是個難題,因為這兩種情況下肺癌的分期不同,需要不同治療方案。如果能夠通過基因測序,根據驅動基因和非驅動基因的進化速率的不同,繪制出不同病灶的基因進化樹,結合好的生物信息算法,則有可能建立參考的基因學診斷標準以幫助區別。

醫療流程中三個商業概念

醫療流程中的缺陷或商機,對醫療非常了解的人更可能會認識到,這就是為什么建議在基因測序應用商的團隊中一定要有懂得醫學的人。在醫療流程中尋找可創新之處,對產品銷售也有好處。建議有三個概念需要重點關注:

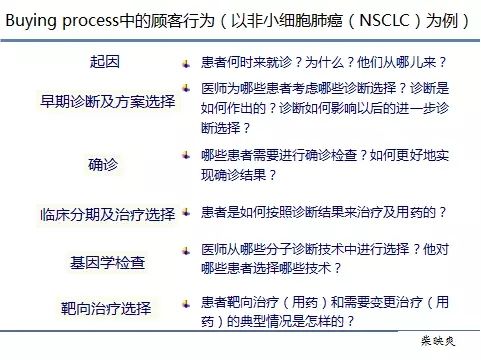

1)購買流程(Buying

Process):是一種精確的描述,用以說明某一特定顧客在不同特定場合所表現的實際的、當前的行為,包括一系列步驟以及關鍵性選擇。如患者的buying

process,就包含對健康狀況感知產生考慮,到與醫師進行的最初討論,一直到持續治療(如果采用藥物療法的話),當中的關鍵性選擇有決定求醫、選擇醫師、風險評估等等。以非小細胞肺癌(NSCLC)的分子診斷為例:

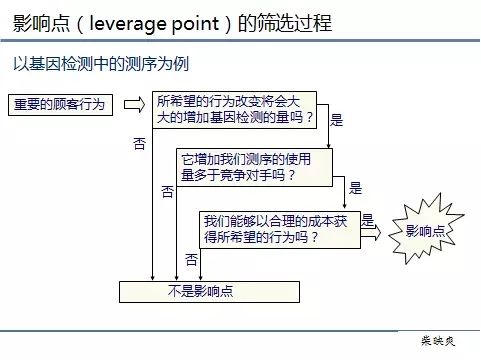

2)影響點(Leverage Point):是buying process中的關鍵支點,代表了產品所面臨的機會。應該針對影響點開發產品。

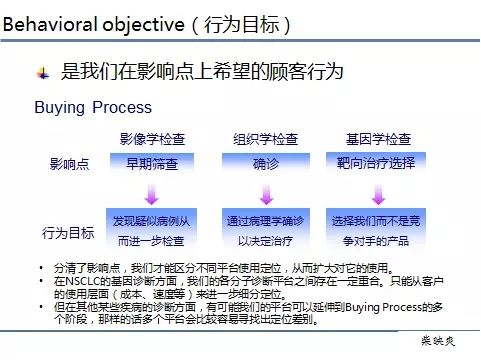

3)行為目標(Behavioral Objective):是在影響點上希望加以強化或改變的顧客行為,以增加對產品的購買與使用。

3

消費者領域考慮商業模式創新

直接面向消費者的業務(DTC—Direct-to-consumer),技術本身并非最重要,需要的是能夠產生重復消費或新消費者,比如說香煙可以帶來重復消費,或是滿500送50下次的折扣券。DTC領域相對于技術和客戶行為流程來說,商業模式更加重要。商業模式,主要要考慮物流、信息流和資金流。DTC業務最好首先在這三方面考慮創新。

基因測序要完全給全社會帶來價值,則NGS未來走入DTC業務是一定的。由于現階段還存在許多其他條件沒有成熟,基因還并非一種大眾商品,目前進軍DTC業務的NGS公司,很多DTC業務沒有實際的價值,都在摸索中前行。如果沒有一個比較明確的定位,僅僅靠試圖喚起客戶的“好奇心”來購買基因測序產品,則難以產生重復消費或新消費者,業務模式不可持續。

從解決社會問題入手

基因測序作為前沿技術,在DTC業務中,買賣雙方幾乎無法做到信息對稱。這種信息不對稱給客戶帶來的疑慮將對持續購買產生障礙。因此,必須考慮如何降低客戶的信任成本。除了將客戶在購買過程和購買體驗中獲得的滿足感進行推廣之外,建議企業尋找基因測序可以解決的社會問題。解決社會問題有助于提升企業的品牌公信力,并且業務探索可以“得道者多助”,減少前進途中的風險。

這里舉一個思路,是2012年我組建公司臨床部門業務時,為了完成銷售指標琢磨的。當時是想找一個市場中的缺口創建一個商業模式來產生新業務,但是后來因各種內部原因沒有去做。

我們國家每年有20萬以上失蹤兒童,只有千分之一能找回。不少失蹤兒童被賣去其他城市用于乞討。民政部估計街頭流浪乞討兒童在100-150萬左右。公安部門的困擾在于,接到家長報案時,不知道失蹤兒童在哪里。看到街頭流浪兒時,不知道父母也無法立案。兩邊信息很難及時對接,打拐的整個成本很高,限制了國家打擊力度,導至犯罪增加。為了信息對接及時,出現了一些諸如“隨手拍”之類的微博打拐措施,起到了一定作用,但犯罪分子接下來采用蒙面甚至是毀容等方式來作為對策。這是一個亟待解決的中國的社會問題。

DNA作為遺傳信息是唯一且可靠的,已經被用于親子鑒定和犯罪分子鑒定。對于打拐來說,同樣可以用來作為遺失兒童的父母與流浪兒童的信息對接。但是目前指望國家出錢來建立DNA打拐數據庫是不現實的,必須要變成一個可持續運作的商業模式。市場上除了遺失兒童的家庭有需求之外,沒有遺失兒童的家庭,也有預防風險的需求。因此在商業模式中,可以考慮在一些主要城市由擔心兒童遺失的家庭付費建立商業性質的兒童DNA數據庫(丟失時可免費使用),全國一年1700萬新生兒,假設有10萬參與數據庫,每個家庭收費2000,則一年收入就有2億。去掉儀器、試劑和人員成本,剩下的利潤足夠用于免費檢測街頭流浪兒。只要建庫人份數大于疑似遺失兒童檢測份數,就可以保證持續盈利。

這個商業模式的好處是:1. 在資金流上進行創新。解決在處理打拐案件過程中的支出費用來源問題,同時使弱勢家庭的支出可以從富裕家庭得到彌補;2.

在信息流上進行創新。將犯罪分子的目標人群、被犯罪分子拐賣以獲利的疑似遺失兒童的DNA信息共同整合;3.

由于社會公德性極強,因此在處理業務的各個方面時容易得到社會諒解和支持;4.未來 業務可以進一步擴大至老年癡呆者走失及遺傳病等市場。

該項目遠景可期,然而近期還得考慮如何先落地:1.

首先得有家庭愿意付費參與,需要考慮突破信用瓶頸。為此可考慮采用眾籌模式,去除對檢測可靠性和隱私安全的顧慮。另外,利差成為目前保險的主要盈利手段,保險正趨向于成為吸納資金運作的營銷方式。因此也可以考慮與保險結合。2.從街頭疑似走失兒童身上取到DNA并不困難,但要有人力去做。為此應該請民間志愿者組織(大約有50多個)參與,并與當地公安機關配合以減少破案難度。只要這種模式成功幫助一兩個家庭找到失蹤兒童后進行市場宣傳,后續來源基本不是問題。

DTC實際是針對群體而非個體的業務。針對個體的醫學方案解決健康問題,針對群體的醫學方案解決社會問題。DTC業務的公司如能首先解決社會問題,則社會公信力大大提升,有助于降低其他產品的客戶信任成本,在未來競爭中因客戶心智的影響而處于優勢。

人工智能可能帶來基因測序DTC業務的突破

基因測序未來的DTC業務應該是全基因組測序為主。特別是像Hiseq X

10這樣的儀器出現后,會因數據形式的統一標準化而確定市場格局。DTC的業務中,基于基因測序的疾病預測對民眾非常具有吸引力,然而現在就進行商業化更多是利用普通民眾對基因的神秘感來賺錢,并不能給老百姓帶來實際的價值,長遠來說損害了企業的公信力。

近年來人工神經網絡的發展帶動了深度學習的技術,使得人工智能再次成為未來的熱點。人工智能與NGS結合,有可能是DTC業務的一個突破口。機器學習(Machine

learning)有可能預示傳統意義上不能預示的東西如基于全基因組信息的基因預測。目前基因的大數據的問題是:數據之間的關系可能是高度非線性的。基因和疾病的關系,有些是決定的,有些是非決定的。或是兩個基因都不能影響疾病,但疊加在一起就會影響疾病。就像下棋時,某一步棋,對最終取勝的影響關系是很復雜的,并非簡單直接的關聯。另外,測序找到一堆突變,有些是已知的而有些是未知。這樣的情況,用傳統的統計學方法很難分析。

針對普通消費者的全基因組報告,因為都是用傳統統計學分析,無法處理數據間關聯的不確定性,使得消費者難以做出確定性的決策,而確定性的決策才應該是DTC業務所追求的目標(另一種辦法是將消費者按個體特征進行分組入選,然后尋找盡可能確定的對應決策)。思維過程是聯想求解、搜索求解和推理求解。聯想機制使得我們可以將A+B->C自動歸約為A->C,從而減少搜索的深度。傳統的統計方法很難做到聯想求解。

但是Alpha狗(Alphago)程序的出現展示了一道曙光。Alpha狗的突破之處,在于它能夠通過有監督學習和無監督學習來自我訓練,通過對數據的學習不斷修正結果,以類似直覺的方式看出來數據里面的pattern,推斷出這些數據中有什么可能的關聯。數據越多,算法中的權重系數越容易調整的比較精確。樣本量足夠大時,加上疾病的數據標注,讓Alpha狗再分析一遍,有可能指出還不知道的疾病和疾病風險,從而減少不確定性,價值巨大。但Alpha狗還需要發展,比如說建立除了推理以外的聯想機制。

知識本身分為顯性知識(Explicit Knowledge)和隱性知識(Tacit

Knowledge)。前者可以通過語言和文字等方式獲取和學習,后者數量和重要性遠大于顯性知識,通常是實踐中積累所獲得的,與個體的體驗和經驗緊密相關,很難進行明確表述與邏輯說明。依賴于基因數據這種不完整來源的健康決策似乎是一種隱性知識,如何能將隱性知識實現共享,可能要靠人工智能實現。現實問題是,機器學習似乎需要多多益善的數據,但是我們并不知道什么時候才是個盡頭。因此需要人工智能可以在依靠少量數據快速學習,以及直覺心理學方面取得進展。

未來市場上會出現各種基因數據庫。如何實現整合共享迅速擴張數據庫,便于Alpha狗的訓練?如何讓人工智能依靠各種不同的基因數據庫進行自我學習?在這個Bots的時代,或許可以參考新的交互方式——問對方一個問題時,需要提供一個回答作為回報。在使用基因數據庫的同時通過數據交易形成更大的寶藏,以利于人工智能進行自我訓練的學習,而學習的重點在于基于已知推斷未知。這一點對于復雜的多基因疾病尤為有用。

總的來說,DTC業務應該是基因測序的未來,否則基因測序無法像互聯網一樣帶給整個社會以價值。DTC業務回報巨大但需長期抗戰。建議先解決社會問題以建立公信力,并整合新的技術進展,運用網絡和網絡聯盟,在物流、信息流和資金流的角度進行創新。全力以赴地削減各種成本是必須的,但也要在商業模式創新和降低成本之間找到最佳平衡點。更好、更快、更便宜,三個要素要滿足2個以上。

4

創新取決于定位

一家公司的商業定位,基本可以概括為:We provide(What)to(Whom) with the benefit

of(What)comparing to(Which competitor)because

(Why)。所有成功的公司,都可以很簡潔地用這個套路描述清楚。

比方說,無創產篩可以有兩種定位,在最早市場宣傳的時候,被簡單概括為:We provide( 一種在孕婦外周血檢測胎兒DNA方法) to

(高齡孕婦) with the benefit of( 減少穿刺失敗的風險) comparing to (傳統的羊水穿刺) because(

bla

bla…)。從這里可以看出,無創產篩是想要替代傳統羊水穿刺的,因為這是一個存量市場,這也是無創產篩能夠在一開始市場快速擴大的原因。然而這是一種持續性創新而非顛覆性創新,當其試圖取代羊水穿刺時引起了爭議,這一benefit在醫生群體中沒有被廣泛認可。醫生并不認同羊穿應該被舍棄,羊水穿刺的失敗風險其實非常低,檢測得到的信息也更多更準確,而且在醫療領域,要取代一種現行診斷標準,本身還必須能夠在法規上具備等同地位。在2012年前后婦產科學術界展開了多次討論,最后被圍產醫學專家共識定位為“一種近似于診斷的高精準度篩查”技術。某種程度上說,這是新技術和傳統路線的一種妥協。

另一種商業定位是:We provide(一種在外周血早期檢測唐氏綜合癥的方法)to(高齡孕婦)with the benefit of

(更早得到胎兒唐氏風險的精確判斷)comparing to(羊水穿刺的第16周)because(bla

bla…),這一新的定位,使得NIPT在孕婦的整個篩查流程中不知不覺成為了一個新的市場,其benefit得到了醫生和孕婦的認可,羊水穿刺也成為與之相連的后續方案,二者和諧共存。NGS的第一個臨床應用順利落地,帶動了基因測序市場的熱度。

這一市場的發展空間前景如何?在中國未來若干年,孕婦人數的自然增長速度,比不上流產人數和不孕不育人數的增長。如果要再擴大市場,就要考慮選擇新的競爭對手,擴展客戶范圍。唐氏篩查的醫療流程最大的體量是早中孕期唐氏篩查,但檢出率只有60-70%,因此現在很多人傾向于未來去替代這個血清學一線篩查的市場。無創產篩的定位于是變成了:we

provide (一種精準的早期檢測唐氏綜合癥的方法)to(高齡孕婦)with the benefit of

(更高的檢出率和準確率)comparing to(血清學唐氏篩查)because(bla bla…)。

這一定位乍一看上去不錯。但是,任何篩查手段的首要屬性都是“成本”和“簡單”,并非“準確”。而這卻是目前NGS本身的相對弱項。中國幅員廣闊且地區發展不平衡,“低水平,廣覆蓋”一直都是適合國情的醫療衛生原則。在大部分地區NGS作為篩查還是受制于成本偏高,技術依賴性強,以及標本遠距離寄送帶來的質量和管理成本上升。著名的心血管專家胡大一教授提到:“當技術對于患者而言不可及時,技術就沒有價值。”(健康報:《胡大一:醫學價值體系已出現混亂》)雖然作為NGS相對簡單的技術應用,無創產篩成本其實已經接近了發達省市可以買單的篩查價格,但是距離一兩百塊的傳統篩查成本仍然略顯勉強。而操作的復雜性在一段時間內無法改變。即便有一天替代血清學篩查,也很容易被新的更簡便篩查方法所顛覆,比如說有人想開發的新的濾紙干血片法或是新的POCT技術(更加滿足“成本”和“簡單”的屬性)。因此,NGS用于無創產篩由于不具備完美定位,用于一線篩查不大現實,只能作為一種選擇性的篩查策略,其未來市場成長空間帶有不確定性。

我們再看另一很熱鬧的腫瘤學領域,NGS應用的方向是治療、預后和早診。靶向藥物應用之前需要行基因檢測已經是標準流程,在不同技術手段之中,NGS可以概括成:we

provide (一種……的方法)to(考慮靶向用藥的非小細胞肺癌患者)with the benefit of (……)comparing

to(xx技術方法)because(bla bla…) 。各家公司有的將benefit定義為“縮減時間和成本”,然而這方面面對Super

ARMS的時候NGS不見得具備優勢。有些定義為“可檢測更多的基因”,然而檢測的基因不見得有足夠的循證醫學證據證明與腫瘤有關(做研究更合適些)。很多公司宣傳自己的時候,各種特點大而全,沒有針對性的競爭對手,定位不夠清晰,反而給人感覺這些公司都差不多的印象。

ctDNA檢測更多用來探索預后和早診,但早期診斷的定義和臨床現行標準是否一致,似乎是個問題。多數人宣傳的benefit都是比組織穿刺活檢更好以及克服異質性、尋找耐藥靶點等,比較雷同,不夠細分。舉個例子,腫瘤的耐藥性可能來自于未知的位點,因此對NGS測序數據的質量和廣度要求其實更高,并且需要比較高(如1000X以上)的測序深度,數據量大導至分析的時間也比較長,各家公司在這方面是否可以考慮定義自己的benefit。產品定位不明確,在市場推廣的時候,臨床醫生也不明確臨床獲益到底在哪里,很多都演變成了以商業驅動來推廣,變成過度醫療,這種短期的銷售額不足以走的長遠。

以上可以看出,整個定位中,這五個元素缺一不可。創新意味著帶給客戶新的benefit,但benefit必須要和競爭對手做比較才有意義,而競爭對手因醫療流程階段的不同而不同。選擇哪一個競爭對手,則要根據自身技術來考慮,并要警惕同樣符合這一benefit的新的的甚至是傳統的技術對手。