心肌及炎癥標志物——快速識別新冠肺炎“細胞因子風暴”的利器

近期新型冠狀病毒肆虐,截止2020年3月3日12:00時,共累計報告確診病例80302例,死亡2947例。

值得大家注意的是,近期研究顯示“SARS-CoV-2”重癥患者除了侵犯呼吸系統以外,還侵犯心臟、腎臟和肝臟等造成多個器官的衰竭。

1.詳解2019新型冠狀病毒和新型冠狀病毒肺炎

2019新型冠狀病毒(之前稱為2019-nCoV),因2019年武漢病毒性肺炎病例而被發現。世界衛生組織2月11日在瑞士日內瓦宣布,新型冠狀病毒的英文名為“SARS-CoV-2”、新型冠狀病毒感染的肺炎英文名為“COVID-19”。冠狀病毒是一個大型病毒家族,已知可引起感冒以及中東呼吸綜合征(MERS)和嚴重急性呼吸綜合征(SARS)等較嚴重疾病。“SARS-CoV-2”是第一次在人體中發現的冠狀病毒新毒株[1]。

2019年新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)

《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》(試行第六版)指出[2]:一般在感染患者(Covid-19)身體上潛伏1-14天,通常是3-7天。

臨床表現

以發熱、乏力、干咳為主要表現。少數患者伴有鼻塞、流涕、咽痛、肌痛和腹瀉等癥狀。重癥患者多在發病一周后出現呼吸困難和/或低氧血癥,嚴重者快速進展為急性呼吸窘迫綜合征、膿毒癥休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙。值得注意的是重癥、危重癥患者病程中可為中低熱,甚至無明顯發熱。輕型患者僅表現為低熱、輕微乏力等,無肺炎表現。從目前收治的病例情況看,多數患者預后良好,少數患者病情危重。老年人和有慢性基礎疾病者預后較差。兒童病例癥狀相對較輕。

實驗室檢查

發病早期外周血白細胞總數正常或減低,淋巴細胞計數減少,部分患者可出現肝酶、LDH、肌酶和肌紅蛋白增高;部分危重者可見肌鈣蛋白增高。多數患者C反應蛋白(CRP)和血沉升高,降鈣素原正常。嚴重者D-二聚體升高、外周血淋巴細胞進行性減少。在鼻咽拭子、痰、下呼吸道分泌物、血液、糞便等標本中可檢測出新型冠狀病毒核酸。為提高核酸檢測陽性率,建議盡可能 留取痰液。實施氣管插管患者采集下呼吸道分泌物。標本采集后盡快送檢。

胸部影像學

早期呈現多發小斑片影及間質改變,以肺外帶明顯。進而發展為雙肺多發磨玻璃影、浸潤影,嚴重者可出現肺實變,胸腔積液少見。

2.新型冠狀病毒與細胞因子風暴綜合征(CSS)

在這次疫情的危重癥的實際搶救中,多臟器衰竭的細胞因子風暴使得患者的危重病情快速惡化加劇了后續針對性防控的難度。

那么何謂“細胞因子風暴綜合征(Cytokin storm syndrome,CSS)”呢?

就是由于感染微生物后刺激免疫系統短期內釋放大量炎癥介質,可能導致全身性炎癥反應、多器官臟器衰竭、高鐵血紅蛋白癥、急性呼吸窘迫綜合征等疾病。簡單的說就是面對嚴重感染,當免疫系統被激活到極限程度或者失去控制,炎癥因子大量生成,形成“免疫風暴”在身體形成“自殺式攻擊”,不僅消滅病原微生物,同時對自身組織也造成極大損傷,可謂免疫系統的“舍身技”。

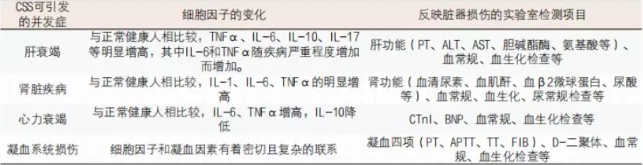

表1顯示了不同的細胞因子的變化引起不同臟器的損傷,許多著名醫學專家提到,新冠肺炎有些病例可能前期病癥較輕,但后期突然加重,這與病人感染和導致“炎癥風暴”有關[3]。

表1:CCS可導致并發癥中的細胞因子的變化

部分新型冠狀病毒肺炎患者的心肌損傷標志物升高,出現了類似于心肌炎的表現。著名心血管病學專家葛均波院士最近在寫給全體學生的一封信中同樣提到:“……,

現在看來死亡比例增加迅速,而且病情幾局惡化,我考慮既然是病毒感染是不是這些病人存在暴發性心肌炎(FM)或“心碎綜合征”的病理過程導致循環衰竭呢?……”。

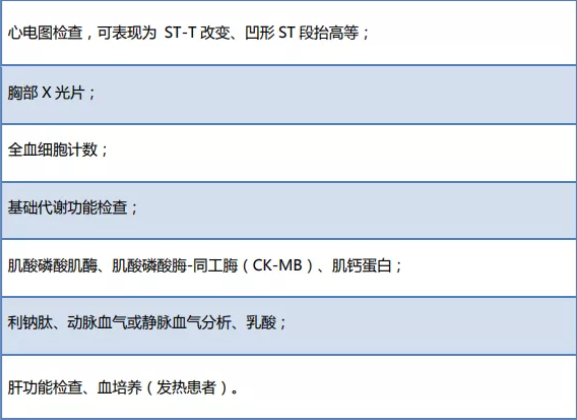

近日,AHA發布的《暴發性心肌炎診治科學聲明》中提到:患者應進行生物標志物(至少包括cTn、和BNP或NT-proBNP)檢測(表2),以明確患者是否有心肌壁應力增加和心肌壞死的證據[4]。

表2:早期疑似FM且血流動力學穩定者的初步急診輔助檢查

SARS-CoV-2感染可能通過低氧血癥、炎癥、應激反應、焦慮情緒等潛在作用機制,對心血管系統產生一系列影響,隨著Covid-19患者病程發展,可出現高血壓、冠心病、心肌損傷和心功能異常、心律失常和心源性猝死[5];另一方面,心腦血管疾病患者更容易在SARS-CoV-2感染后發展為重癥患者,死亡風險更高,需要更加及時的診治,和更加積極的處理策略。

因此,無論在新冠肺炎的診斷環節,還是患者治療過程中必須高度監測心血管的變化,特別是有心血管基礎疾病的患者,以預防“細胞因子風暴綜合征”的發生。面對疑似和確診的新冠肺炎患者,早期進行心肌及炎癥標志物的檢測必不可少!

3.心肌及炎癥標志物助力新型冠狀病毒肺炎及其并發癥的診治

心肌及炎癥標志物檢測包括肌鈣蛋白I(hs-cTnI)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌紅蛋白(MYO),心型脂肪酸(H-FABP),B型腦鈉肽(BNP),N-末端腦鈉肽前體(NT-proBNP),D-二聚體(D-Dimer),降鈣素原(PCT),白介素-6(IL-6)。

hs-cTnI/CK-MB/MYO心肌損傷三聯檢和BNP/NT-proBNP檢測:早期發現新冠肺炎患者的心肌損傷及心力衰竭

新型冠狀病毒肺炎的中度和重癥患者因呼吸系統受損,氧合不足,導致心肌缺血性損傷,伴隨心肌肌鈣蛋白的釋放和升高。

上海市中山醫院重癥醫學科鐘鳴主任在武漢金銀潭醫院開展工作時候觀察到:發生炎癥因子風暴后很多新冠患者心肌損傷標志物都有升高,新冠感染很可能會損傷心肌等其他組織和器官,最終患者因多器官衰竭而死亡[6]。

在國家衛生健康委員會發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》(試行第六版)[2]中,明確提出了將肌紅蛋白和肌鈣蛋白用于患者監測的意義。

CK-MB、MYO和hs-cTnI心肌損傷三聯檢,可協助評估重癥新冠肺炎的心肌損傷并發癥的發生和發展情況,做到早期診斷、早期預防和早期治療心肌損傷這一并發癥,降低新冠肺炎的重癥和死亡率。

BNP/NT-ProBNP是國際國內公認的心力衰竭診斷的“金標準”,是國際國內公認的心力衰竭診斷的“金標準”,可用于急性冠脈綜合征的危險分級,評估心臟功能。新冠肺炎的重癥患者會因“細胞因子風暴綜合癥”而導致多器官衰竭,尤其對于原有心血管基礎疾病的患者,更容易發生心力衰竭等惡性心臟事件;早期監測心臟功能可以給臨床醫生提供更多的提示,為預測患者未來發生心力衰竭的可能性提供更多更可靠的參考依據。

D-Dimer:監測重癥新冠病毒感染性肺炎的凝血系統

新冠病毒感染性肺炎重型病例多在一周后出現呼吸困難,嚴重者迅速進展為急性呼吸窘迫綜合征、膿毒癥休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙。

重癥患者的凝血指標D-Dimer會有顯著升高的表現,醫生可根據D-二聚體等凝血標志物的水平監測患者的凝血系統是否異常,避免繼發血栓性微血管的發生。

PCT/IL-6: 新冠病毒感染性肺炎的重癥化風險的預警

在最新的來自柳葉刀雜志的文章中,2019-nCoV感染患者52% 出現 IL-6 水平升高,86% 患者 C 反應蛋白升高,提示患者存在明顯的炎癥狀態[7,8]。

《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》(試行第六版)[2]中,明確提出了“有條件者可行細胞因子檢測”。

PCT常作為膿毒癥的診斷指標,細胞因子IL-6是炎癥反應中最早出現的指標,靈敏度高,文獻[7,8]也報道了在新冠病毒性肺炎的重癥患者中IL-6的水平顯著升高,PCT和IL-6的聯合檢測,可以早期診斷膿毒癥及早期發現“細胞因子風暴綜合癥”發生的可能性,并進行恰當的初始管理,降低新冠病毒性肺炎的重癥和死亡率。