人類通過大腦認知世界,卻對認知世界的大腦知之甚少。

原因之一是大腦有兩種“語言”(電信號和化學信號),目前人們可以“讀懂”大腦的“電語言”(讀取并解譯電信號),對其“化學語言”(神經元釋放的神經遞質等化學信息)的“譯讀”卻束手無策。

1月13日,中國科學院化學研究所研究員于萍和毛蘭群團隊與合作者一起,在《科學》發表論文,報道了一種聚電解質限域的流體憶阻器,并利用單個器件,首次實現了神經化學信號與電信號轉導的模擬。這意味著,未來人們有望讀取大腦的“化學語言”,更好的模擬大腦,實現與大腦的智能交互。

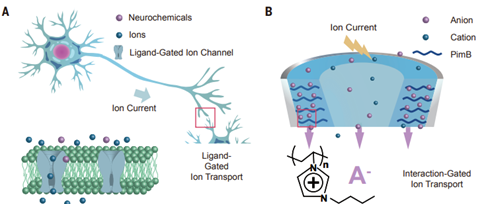

神經元(A)和納流體憶阻器(B)示意圖 受訪者供圖

探索大腦“千帆競發”

從人工智能到類腦智能,從記錄信號到腦機融合,從信號識別到智能感知,人類對大腦的探索及對其運行機制和功能的模仿越來越深入。

目前,很多國家和地區在積極布局類腦領域研究。歐盟開展了“人類腦計劃”,美國有“推進創新神經技術腦研究計劃”,我國也開啟了科技創新2030——“腦科學與類腦研究重大項目”等。此外,谷歌、微軟等公司也投入大量經費和人力進行該領域的研發。

在類腦研究領域,當前主要研究集中在以下方面:一是類腦智能,即神經形態計算,旨在模擬人類大腦的形態結構及信息處理機制;二是腦機融合,旨在模擬大腦功能的基礎上,實現和大腦的融合溝通;三是智能生物醫學應用,如神經義肢、智能感器以及智能感覺系統等。

在這些領域,科學家已經做了很多出色的工作,大量模擬腦神經結構和機制的器件和模型相繼被報道。例如,利用兩端口的憶阻器和三端口的神經可塑性晶體管發展出的無機固態神經形態器件,已經實現了一系列復雜的計算任務,包括超低功耗的并行計算、建立人工神經網絡等。

與此同時,有機電子研究領域的成果也展示了基于有機材料的神經形態設備具有諸多潛在價值,尤其在與生物系統的結合方面。

神奇“憶阻器”

“大腦的神經功能與化學信號和電信號密切相關。”于萍告訴《中國科學報》,“大腦進行神經傳遞時一般會釋放出神經遞質,其中包括電信號和化學信號。目前人們只能實現對電信號的識別和模擬,很難直接感知化學信號。因此,制備具有化學信號響應的人工突觸(實現類化學突觸功能)就成為神經智能傳感與模擬領域的科學難題。”

上世紀70年代,科學家通過理論推導,預示了研制第四種元件——憶阻器的可能性。

“我們可以把憶阻器看作和電容、電感、電阻一樣的基本電子元器件。”于萍解釋說,作為一類新的電子元器件,流體憶阻器有望模擬大腦的“離子通道”功能,實現與大腦的智能交互,從而有望幫人們解讀大腦,實現類腦智能研究、類腦計算和類腦智能傳感。

近期科學家曾經利用多巴胺電化學氧化過程產生的電子電流調控仿神經晶體管和導電橋憶阻器,實現了突觸可塑性功能的化學調控。然而,化學調控的神經形態器件仍然面臨諸多問題,比如,幾乎所有的神經形態器件都是固體器件,很難實現與外界信號的化學交互。因此,類化學突觸的化學信號與電信號間轉導的模擬仍未在單個器件上實現。

關鍵的一步

為解決上述問題,于萍和毛蘭群團隊與中國科學院大學、湘潭大學及北京師范大學的研究人員合作,利用其在腦神經電分析化學和限域離子傳輸研究領域的長期積累,提出基于限域流體器件發展仿神經突觸功能的構思。

在構建聚電解質限域流體體系的基礎上,研究人員發現該體系具有憶阻器的特征,并利用溶液中離子在聚電解質刷限域空間內傳輸,使器件具有記憶效應,成功模擬了多種神經電脈沖行為。

“相比傳統固體器件,這種流體器件具有可與生物體系相比擬的工作電壓和低功耗。”該論文第一作者、博士生熊天逸說,“更重要的是,基于流體體系的特征,此器件可以在生理溶液中模擬神經遞質對記憶功能的調控,成功模擬了突觸可塑性的化學調控行為。”

接著,研究團隊利用聚電解質對不同對離子的識別能力,實現了神經化學信號與電信號之間轉導的模擬,在化學突觸的模擬研究領域邁出了關鍵的一步。

“化學信號的捕獲、調控和模擬是腦化學研究的重要內容,具有很大的挑戰性和科學價值。用單個器件實現化學信號與到電信號的轉導的模擬,意味著未來我們可以‘讀懂’大腦的化學語言。如果這條路走通了,對人們認識大腦、模擬大腦或與大腦智能交互等研究都非常關鍵。”毛蘭群說。

該團隊認為,這項跨領域研究非常值得期待,它可以引導智能傳感、神經假肢感知等領域的學者進行更深入探究。未來人們甚至能像科幻小說中那樣,給大腦“存點東西”,“寫入”知識或技能。

“目前我們只是做了個簡單的DEMO(樣機、原型),它還是個概念,離真正的應用還很遠。”毛蘭群坦言,“但這為人類實現與大腦化學信號智能交互邁出了初始、關鍵的一步。”

記者從中國科協10日召開的新聞發布會上獲悉,為讓更多剛剛踏上科研道路,處于人才梯隊“塔基”、職業生涯“破繭期”的青年人才受益,中國科協近日啟動實施青年人才托舉工程博士生專項計劃,面向高年級在讀博士研究......

關于征集“集成芯片前沿技術科學基礎”重大研究計劃2025年度項目指南建議的通告國家自然科學基金重大研究計劃“集成芯片前沿技術科學基礎”2025年度項目指南建議征集已通過科學基金網絡信息系統(https......

9月20日至22日,第六屆青年生命科學論壇在長沙舉辦。論壇由中國科學院青年創新促進會生命科學分會發起。開幕式現場。主辦方供圖此次論壇設置了開幕式、大會報告、邀請報告、口頭報告等環節,來自中國科學院亞熱......

黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出,統籌推進教育科技人才體制機制一體改革。習近平總書記在全國教育大會上進一步強調,要統籌實施科教興國戰略、人才強國戰......

9月2日,中國工程院院士印遇龍、趙中偉,中國科學院院士譚蔚泓分別走進長沙市三所中小學校園,新學期以“科學”為主題為同學們上好開學第一課,近距離讓同學們感受科學的魅力,激發他們對科學的興趣和科技報國的志......

文|朱丹早起梳洗,還要涂防曬霜,真是麻煩呢。沖杯咖啡吧,讓我的一天來點精神,可是我的咖啡還新鮮嗎?算了,來杯紅茶,加點牛奶吧,澀味變淡了許多。早餐后出門打算做個頭發,可我不喜歡理發店里彌漫的燙發的味道......

今年,各大學部的學科評審剛剛落幕國家自然科學基金(簡稱國自然)的結果即將揭曉。對于科研工作者來說,這毫無疑問是緊張又充滿期待的時刻。今年的總預算增加了21.4億元,這個消息無疑讓不少申請者精神為之振奮......

文|郭傳杰(中國科學院原黨組副書記)8月17日晚,伴著淅淅瀝瀝的秋雨,“光召走了!”這噩耗在熟悉光召先生的人群中迅速傳播。非常靜悄,就像怕驚擾了先生的安睡;又如驚雷,轟響在許許多多人的心頭。周光召先生......

2024年度衛星導航定位科學技術獎評審結果公示依據《國家科學技術獎勵條例》和《衛星導航定位科學技術獎獎勵條例》,經衛星導航定位科學技術獎評審委員會評審,獎勵委員會會議審定,評審結果如下:2024年度衛......

2024前沿科學創新大會近日在深圳舉行,青年科學家社會責任聯盟與深圳市教育科學研究院緊密合作,發起科學家精神進校園和青年科學家科學第一講活動。科普活動現場。主辦方供圖活動期間,活躍在科研一線的青年科學......