太陽能作為自然界中存在最廣泛的可再生能源(23,000 TW/年),如何實現其高效合理地開發利用一直是科研工作者們的研究熱點。從目前發展階段來看,對太陽能的利用主要集中在太陽能電力系統、太陽能熱力系統以及太陽能燃料系統三個方面。然而,地球自轉引起的區域性光源間歇問題卻極大地限制了太陽能向其他能源的連續轉化,使其不能滿足日常生產生活中源源不斷的能量需求。針對這一問題,科學家們提出了相應的能源儲備戰略。通過將光電化學體系與二次電池或液流電池體系連用,實現了太陽能的轉化與存儲,有效地解決了光源間歇所引起的能源供需問題。但多體系連用存在系統復雜、成本較高、能量傳輸損耗嚴重等缺點。因此,如何合理地設計一體化太陽能蓄放體系便成為科研工作者們下一步需要解決的研究難題。

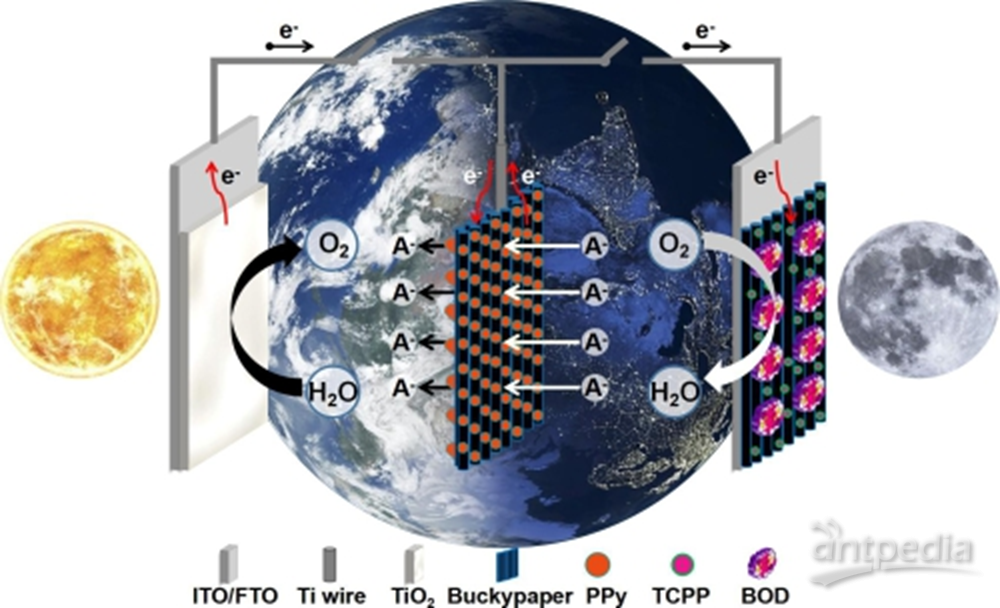

近日,中國科學院長春應用化學研究所董紹俊團隊通過構建基于水/氧循環的生物光電化學模型,實現了一體化體系下太陽能的連續轉化與存儲,為可再生能源的高效利用提供了一條新的研究思路。該團隊設計的生物光電化學體系以聚吡咯固態電容電極作為儲能模塊,使能量存儲過程更為安全、簡便。在太陽能蓄放過程中,體系中的水/氧分子能自發形成循環,不需要額外犧牲試劑與其它氧化還原對的參與,極大地提高了設備安全性并降低了成本。此外,該體系模塊化與集成化的結構設計使其能夠根據不同情況進行調整優化,更好地滿足多方面實際應用需求。實驗數據分析顯示,該概念模型在光照與暗場條件下分別獲得0.34±0.01和0.19±0.02mWcm-2的最大功率密度輸出,并且展現出穩定的太陽能蓄放循環性能。通過改變儲能模塊(聚吡咯電容電極)的電容量,充/放電時間可以得到有效調控。在本項研究工作中,水/氧循環生物光電化學模型的構建一方面推動了光電化學體系、生物電化學體系以及電容器體系間的交叉融合發展,另一方面也為未來綠色化可充電設備的研究發展提供一定的指導意義。這一成果近期發表在《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society,2019, 141, 16416-16421)上,得到了國家自然科學基金和國家科技部基金的支持。

近期,我國科研人員通過元素替代等方法,使二氧化鈦光解水制氫效率比過去提高15倍。該成果北京時間4月8日在《美國化學學會期刊》發表。中國科學院金屬研究所科研人員介紹,通過用二氧化鈦作為光催化材料,在陽光......

利用原始風化層在月球上制造太陽能電池的模擬圖。圖中機器人負責獲取原始風化層并將其運送到生產設施,安裝生產后的太陽能電池可為未來月球棲息地甚至城市供電。圖片來源:德國波茨坦大學在最新一期《設備》雜志發表......

鈣鈦礦太陽能電池效率已超過26.7%,逐漸逼近理論極限,而效率快速發展離不開表界面的缺陷鈍化特別是低維鈣鈦礦鈍化。在2D鈣鈦礦鈍化過程中,陽離子在熱的作用下易遷移滲透到3D鈣鈦礦內部甚至轉化為1D相,......

2025年2月16日,國家太陽能光伏產品質量檢驗檢測中心宣布,由東方日升全球光伏研究院(以下簡稱“研究院”)自主研發的鈣鈦礦/晶硅異質結疊層太陽能電池取得了重大進展,其轉化效率達到了30.99%。這一......

據最新一期《自然·水》雜志發表的論文,美國麻省理工學院工程師開發了一種新型海水淡化系統。該系統能夠根據太陽光照的變化自動調節脫鹽速度。這種創新的海水淡化裝置能夠與太陽能變化同步工作。隨著一天中陽光強度......

一位工程師坐在一輛拖車上,拖車里裝有電滲析海水淡化系統。圖片來源:美國麻省理工學院據最新一期《自然·水》雜志發表的論文,美國麻省理工學院工程師開發了一種新型海水淡化系統。該系統能夠根據太陽光照的變化自......

科技日報北京9月26日電 (記者劉霞)為提高太陽能的利用率,破解太陽能生產間歇性這一難題,西班牙科學家領導的國際研究團隊,成功開發出首款硅基太陽能電池與創新性分子太陽能儲能系統(MOST)相......

意大利科學家成功開發出一種新技術,能從廢棄的太陽能電池板中回收銀,回收率高達98%。相關論文發表于最新一期《環境技術與創新》雜志。為應對氣候變化,科學家正大力推廣和采用包括太陽能在內的可再生能源,以替......

發光太陽能聚光器(LSC)是一種利用光致發光材料將陽光轉化為可被光伏電池捕獲利用的裝置。據發表在最新一期《能源光子學雜志》上的論文,日本立命館大學研究人員提出了一種新型葉狀LSC模型,可增強光子的收集......

香港科技大學(港科大)工學院的一支研究團隊首創一種手性構型的界面微結構,用于鈣鈦礦太陽能電池。該創新界面概念大幅度提高了電池的可靠性和光電轉換效率,有助于加速鈣鈦礦電池的商業化進程。周圓圓教授(右)及......