作為兒童和青少年常見的一種精神疾病,孤獨癥(又稱自閉癥)致病機理及醫療研究長期以來備受學界和社會廣泛關注。

中國科學院遺傳與發育生物學研究所(遺傳發育所)10月27日在北京舉行腦疾病家犬模型成果研討會宣布,該所張永清團隊聯合中外多家科研機構長期協力攻關,在國際上首創孤獨癥家犬模型,基因編輯突變犬有效復現孤獨癥患者的核心臨床表現即社交障礙,并建立了適用于家犬模型的表型檢測體系如瞳孔大小實時測量技術。

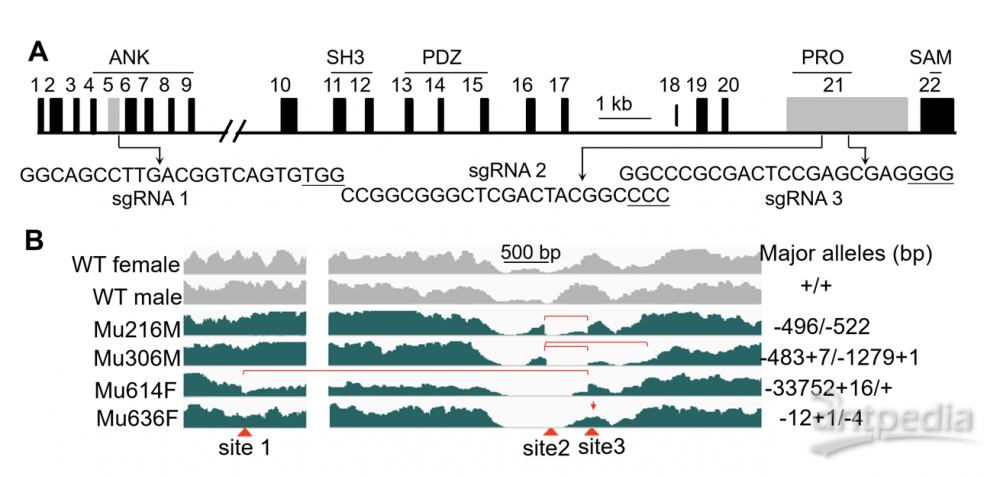

CRISPR/Cas9靶向Shank3獲得多個F0代突變犬。中國科學院遺傳發育所 供圖

這項孤獨癥研究重要突破成果近日在施普林格·自然旗下專業學術期刊《分子精神病學》(Molecular Psychiatry)以姊妹篇論文形式在線發表,表明中國科學家家領導開展的孤獨癥家犬模型工作得到國際同行認可,也為下一步開發利用家犬模型開展腦疾病的基礎和轉化研究奠定了基礎。

中國腦計劃重點關注疾病之一

論文共同通訊作者張永清研究員介紹說,孤獨癥全稱孤獨癥譜系障礙(Autism spectrum disorder, ASD),是一種由腦部發育障礙所導致的疾病,突觸后致密區支架蛋白SHANK3基因突變是導致孤獨癥最常見的突變之一。

目前,中國兒童的孤獨癥患病率約為1%,迄今尚無有效治療方法,嚴重影響患者的日常生活與社交能力,因而是中國腦計劃重點關注的疾病之一。

家犬是精神疾病理想動物模型

張永清指出,腦功能與腦疾病的研究離不開合適的動物模型。目前國際上常用小鼠作為孤獨癥研究模型。然而,小鼠(平滑腦)和人類(溝回腦)在大腦結構、功能和行為(小鼠主要依賴嗅覺而人主要依賴視覺處理社交信息)上存在明顯差異,這些差異大大限制了孤獨癥小鼠模型研究成果的臨床轉化。許多在小鼠神經精神疾病模型上有效的藥物在病人上效果有限,凸顯了開發其他動物模型的必要性。

近年來,中國科學家在世界上已首創孤獨癥的非人靈長類模型,但非人靈長類成本高、繁殖慢,因而限制了靈長類模型的應用潛力和規模。

張永清表示,經過幾萬年的進化和選育,家犬是與人類最親近的伴侶動物,其最顯著的生物學特點是高度發達的情感認知功能,善于與人進行有效的交流。家犬性格溫順,配合度高,便于開展行為學研究,因其具備豐富的社交、情感和共情特征等優勢,也是幫助科學家攻克社交和情感等相關神經精神疾病的理想動物模型。

突變犬尾巴搖擺減少,血清皮質醇升高。中國科學院遺傳發育所 供圖

此外,家犬繁殖周期短(8-12個月性成熟,孕期2個月,兩年生三胎,4-8只/窩),因而可在短時間內繁育足量突變體動物。犬類作為模式動物擁有悠長的研究歷史,合作研究團隊預期,這次孤獨癥犬模型的成功構建,將促進其病理生理機制的闡明,并為開發新的藥物和治療措施提供新的實驗體系。

國際上首創孤獨癥家犬模型

張永清團隊長期致力于研究基因突變導致孤獨癥的神經機制,這次研究中,他們與北京希諾谷生物科技有限公司、中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院、中國科學院昆明動物研究所、中國科學技術大學生命科學與醫學部、美國耶魯大學醫學院等單位通力合作,歷時近8年,利用基因編技術CRISPR/Cas9成功構建Shank3基因突變犬并繁育傳代,目前該突變犬很好復現了孤獨癥患者典型社交回避和緊張焦慮的臨床表現。

孤獨癥突變犬對社會與非社會刺激瞳孔反應異常。WT,野生型對照;Mut,突變體。中國科學院遺傳發育所 供圖

在發表的其中一篇論文中,合作團隊利用基因編輯技術,充分發揮家犬豐富多樣的社交行為和高度發達的情感認知功能的獨特優勢,以臨床上常見的Shank3基因突變為切入點在國際上首創孤獨癥家犬模型。研究結果顯示,Shank3基因突變犬雖然社交動機正常,但發起社交接觸后表現出明顯的社交退縮行為,并且面對困難時向人類求助的主動性也顯著降低。

尾巴位置與擺動能夠實時反映家犬的心理狀態,突變犬尾巴下垂夾于兩股之間,擺動幅度與頻率大大降低,表明突變體在社交時處于焦慮與恐懼狀態。此外,放射性免疫測定顯示與壓力相關的激素皮質醇在突變體血清中顯著增加。

研發出適用家犬的瞳孔測量儀

在另一篇論文中,張永清團隊與中國科學院深圳先進技術研究院蔚鵬飛研究員團隊、英國林肯大學郭昆教授合作研發出適用于家犬的瞳孔測量儀,使用基于人工智能的瞳孔檢測算法,實現了對家犬瞳孔大小的實時測量。

瞳孔大小的縮放除了與光線強度變化有關外,還與心智負荷和情緒狀態有關。利用該瞳孔大小實時測量儀,合作團隊發現突變體的瞳孔在不同刺激條件下的反應異常。例如,人與犬同時佩戴瞳孔測量儀時進行社交互動,正常犬與人互動會出現瞳孔縮放的同步化,而突變犬中這種同步化被破壞。

突變體的瞳孔反應異常提供了一個全新的范式解析孤獨癥患者的感知覺異常,并為孤獨癥診斷和治療策略的研發提供新的檢測體系。合作團隊表示,期望本項研究成果能成功轉化應用,快速推動孤獨癥的治療研究,早日攻克治愈孤獨癥。(完)

暨南大學粵港澳中樞神經再生研究院研究員閆森/教授李曉江團隊首次將CRISPR/CasRx系統應用于亨廷頓舞蹈癥大動物模型的治療,并成功在多種疾病模型中驗證了其有效性。CRISPR/CasRx系統的成功......

美國賓夕法尼亞大學工程與應用學院研究團隊開發出一種新型基因編輯平臺——“最小通用遺傳擾動技術(mvGPT)”。這一平臺集成了基因精確編輯、基因表達激活與抑制等多重功能,為研究DNA功能原理、治療遺傳性......

南非更新了國家健康研究倫理指南,其中增加了關于可遺傳人類基因組編輯的新章節。研究人員對此表示擔憂。受精后5至9天、處于囊胚階段的人類胚胎圖。圖片來源:JuanGaertner/SciencePhoto......

近日,生物工程學院智能生物制造教育部重點實驗室基因編輯與合成生物工程課題組劉嶸明教授受邀在生物工程領域國際權威Top期刊《生物技術發展趨勢》(TrendsinBiotechnology)發表題為“在工......

生物法合成NMN有新突破。據中國科學院天津工業生物所消息,該所通過開發從頭合成途徑提高煙酰胺單核苷酸(NMN)產量,實現超過100倍的NMN產量提升。報道稱,天津工業生物技術研究所通過系統工程化改造大......

圖二甲雙胍逆轉靈長類多維衰老時鐘在國家自然科學基金項目(批準號:81921006、92168201、92149301)等資助下,中國科學院動物研究所劉光慧研究員與曲靜研究員團隊聯合中國科學院北京基因組......

近日,引正基因宣布完成戰略融資,由戈壁大灣區旗下管理的AEF大灣區創業基金投資。引正基因是一家精準基因組編輯技術解決方案提供商,是基因編輯平臺型技術公司,專注基因編輯工具底層技術開發。公司開發的基于C......

科技日報北京9月23日電 (記者張夢然)瑞士蘇黎世大學與蘇黎世聯邦理工學院聯合團隊通過設計小而強大的TnpB蛋白開發出一種變體。該變體修飾DNA的效率提高了4.4倍,成為一種緊湊、有效的基因......

科學家已經發現,在社會交往中,互動者的大腦會“同頻共振”,產生“同步”的神經元放電活動。不僅是人,小鼠、蝙蝠和猴子等動物在同種個體間互動時,它們的大腦也會“同步”。“這些都說明,互動中的大腦并不是單獨......

蛋白質是生命體內最重要的生物大分子之一,在生命活動過程中執行著多種關鍵功能。利用外源性獲取的蛋白質,可以在細胞及體內實現生物大分子的化學標記與功能調控,進而應用于生命機制的解析研究及疾病的靶向治療。然......