近日,《天體物理學雜志》(The Astrophysical Journal)發表了中國科學院云南天文臺博士葉景及其合作者的最新研究成果。該研究基于太陽爆發災變標準模型,發現了磁繩在失穩上升后遠離太陽表面依然被強烈加熱的現象及日冕物質拋射(CME)周圍相關的波狀結構,對CME底部的湍動等離子體特征提供了更深入的理論解釋。

太陽爆發是太陽系中劇烈的活動現象,相當于幾十億顆巨型氫彈同時爆炸的能量通過磁重聯過程被快速地釋放出來。觀測發現,磁繩在爆發后背離太陽的演化過程中依然被強烈地加熱。其可能的機制有電流片內的重聯加熱、紐纏不穩定性、小尺度磁重聯、波加熱、熱傳導、高能粒子、暗條中的反向流和歐姆加熱等。然而,哪些主導CME泡的加熱過程仍然是未解之謎,亟需進一步研究。

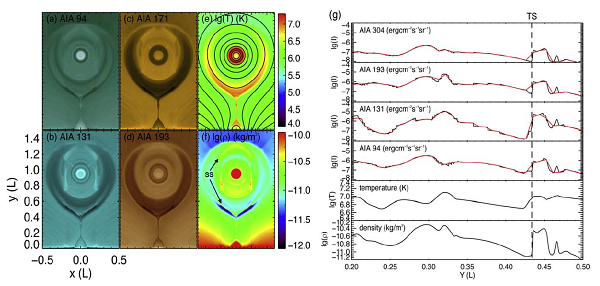

科研人員利用2.5維高分辨率的磁流體動力學(MHD)模擬加入更真實的熱傳導過程,發現重聯出流中的MHD湍流可以持續把CME底部的等離子體加熱到更高溫度,為加熱CME提供了較大能量。在熱傳導和慢模激波共同作用下形成了極紫外圖像中復雜的CME泡的觀測特征(圖1)。研究發現,CME底部的湍流會被終止激波進行一定程度的增強。雖然CME底部的終止激波的壓縮率甚至超過4,但這樣顯著的激波結構依然在太陽動力天文臺(SDO/AIA)的多波段圖像難以準確探測到。

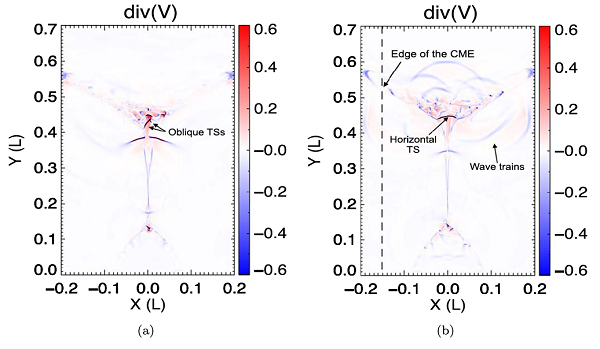

在磁繩上升過程中,其尾部持續地產生周期性波列,其產生機制跟CME底部不斷形成的倒陰叉結構有關(圖2)。研究表明,湍流是產生CME周圍的強波列結構及其周期性的重要來源。雖然模擬中,CME底部致密的熱等離子結構仍未被AIA的觀測證實,但有可能在X級耀斑相關的快CME事件中用紫外日冕分光儀觀測數據探測到,如2002年4月21日的事件中,有觀測發現在磁繩底部有鐵13譜線的響應,這可能跟湍流加熱相關。

研究工作得到國家自然科學基金項目、中科院戰略性先導科技專項和云南省林雋科學家工作室的支持。科學計算任務得到國家超級計算天津中心“天河一號”的支持,圖像數據處理完成于云南天文臺計算太陽物理實驗室。

圖1. 在t=1030.7 s時刻的EUV合成圖像。(a)AIA 94埃;(b)AIA 131埃;(c)AIA 171埃;(d)AIA 193埃;(e)溫度分布;(f)密度分布;(g)沿著x=0的相關一維分布。其中,虛線表示終止激波的位置。

圖2.由一個磁島撞擊CME泡下方激發波列的過程。(a)t=1039.9 s時的速度散度;(b)t=1067.4 s時的速度散度。