位于四川省綿陽市梓潼縣長卿山西麓的“兩彈城”,是中國工程物理研究院(原簡稱九院)曾經的“大本營”,也是最重要的核武器研制基地之一。鄧稼先任九院院長時的故居就坐落于此。不久前,曾與鄧稼先共事20多年的中國工程院院士杜祥琬故地重游——從黑風口過長卿山,再過潼江的漫水橋,最后去往梓潼縣大街。這條路,他曾陪著鄧稼先悠然走過。潼江邊上有一家小飯館,專做從潼江打上來的魚。有一次,正值午飯時間,鄧稼先招呼杜祥琬:“走,我請你吃魚!”“潼江水照流,漫水橋仍在,江邊的小飯館卻沒有了,更重要的是老鄧不在了,也不會再有人請我吃魚了。”已經86歲高齡的杜祥琬難掩酸楚之感,黯然淚下。6月25日,是“兩彈一星”元勛、中國科學院院士鄧稼先百年誕辰日。杜祥琬向《中國科學報》回憶起有關鄧稼先的故事。“老鄧是一個鑄成大業的帶頭人,又是一位感情細膩的男子漢。我們永遠懷念他!”

從丁香花畔的少年到馬蘭花般的功勛

兒時的鄧稼先,隨父母居住在當時北平豐盛胡同的一個四合院里。院子雅致,后院的一株丁香更為這個書香之家增添了幾分逸致。丁香,也是鄧稼先一生最愛的花。

在這樣的環境下,鄧稼先一邊受《詩經》《爾雅》的熏陶,一邊在父親的啟蒙下,讀莫泊桑、屠格涅夫和陀思妥耶夫斯基的著作。小小的年紀,他就從屠格涅夫的《羅亭》中懂得,不做“語言的巨人,行動的矮子”。安靜的讀書生活只持續到了中學時代。侵略者的鐵蹄踏破了祖國的山河和家園,鄧稼先憤怒,卻無能為力。在南下昆明求學的前夕,父親語重心長的一句話點醒了他:“學科學對國家有用。”接下來的10年,他以行動完成父親的囑托,一路考取西南聯合大學物理系、美國普渡大學物理系,并于26歲獲得博士學位。1950年,他義無反顧回國,進入中國科學院近代物理研究所擔任助理研究員,從事原子核理論研究。至此開始,他的余生全部獻給了中國的核事業。除了負責原子彈的理論設計方案,鄧稼先還踏遍了青海、新疆,在祖國西北的荒漠戈壁上隱姓埋名,建基地、做核試驗。1964年,中國第一顆原子彈在新疆羅布泊爆炸成功后,鄧稼先與其他研究人員一鼓作氣,又用了兩年兩個月的時間研制出氫彈。“當時,老鄧作為九院理論部主任,不僅是領導,還是一位做具體科研工作的專家,也是一位學術功底深厚的專家。”杜祥琬剛進理論部工作時,有一次需要用到帶電粒子在介質中能量變化的公式,即“阻止本領”公式。他從圖書館借到了《物理評論》雜志,找到公式的出處。但雜志上只說不難導出以下公式,并沒做具體推導。可他突然看到在雜志文字旁邊的空白處,有人用筆密密麻麻地寫出了具體的推導。“那是老鄧的字體。”杜祥琬一眼認出,心生敬仰。而到了試驗場上,鄧稼先就是身先士卒的領頭人。在中國進行的40多次核試驗中,他親自指揮了15次。在一次空投核彈試驗中,核裝置未被引爆,直接摔向地面。“鄧稼先心急如焚,坐上吉普車就去找彈坑,找到彈坑后又不顧一切去查看已經受損的核裝置。”杜祥琬說,正是這次“奮不顧身”,讓鄧稼先遭到嚴重輻射,不久就患上了直腸癌。羅布泊核試驗場旁,盛開著一種淡紫色的馬蘭花,它們從不獨枝開放,而是相擁盛放,成為荒漠上最有生命力的點綴。鄧稼先的家里也曾養了一盆,是參加核試驗任務的同事特意從羅布泊帶給他的。后來,花開敗了、枯萎了,鄧稼先妻子許鹿希也沒舍得扔掉,還專門拍了照留作紀念。馬蘭花,是頑強品格的象征。

外號“泥瓦匠”

我國核事業的發展道路并非一帆風順。“十年浩劫”期間,核武器研制工作也受到波及。

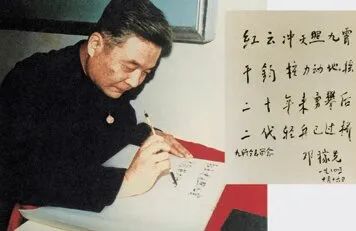

鄧稼先在原子彈爆炸成功20周年大會簽到簿上賦詩一首。“但推進原子彈、氫彈的研制和進一步的小型化,是需要做一系列具體工作、解決許多實際問題的,需要大家一起干活!”杜祥琬說,“這一點鄧稼先非常清楚。”于是,鄧稼先又有了一個“泥瓦匠”的外號。不管心里多著急,他都會心平氣和地“挨家挨戶”上門說服大家,暫時放下立場和觀點的不同,投入到實實在在的工作中。他更是以身作則,早出晚歸、身先士卒。能夠“手挽左右成集體”,與鄧稼先平時積累的好人緣不無關系。盡管工作中的他頗為嚴格,但私下總能照顧大家的情緒。1959年的婦女節,九院食堂給婦女同志專門安排了會餐。男同志看到了心生羨慕,卻只能咽咽口水。鄧稼先聽到了大家的議論,起初沒有作聲,等工作結束下班后,他大手一揮:“知道大家辛苦了,走,我請客。”日常工作間隙,他還會變身“孩子王”,與同事們玩“跳馬”游戲,活躍氣氛。他弓著身,讓年輕人從他身上一一跳過,不擺一點架子。后來,他的同事說:“老鄧分配下來的任務,我們是不講條件的。”“大家之所以都愿意聽老鄧的,是因為他尊重所有人。他尊重工人,尊重解放軍,尊重普通的科技工作者,尊重領導,也尊重每一位被領導的人。”這樣的人格魅力,讓杜祥琬十分感佩。

酷愛生活似頑童

鄧稼先隨和甚至有些頑皮的性格,自兒時起就已養成。

他總能和街坊鄰居的小伙伴打成一片。他吆喝著召集大家一起放風箏、抖空竹、彈玻璃珠。幾個小孩圍在一起,趴在地上,各自展示著獨門指法。每個人的手都被蹭得黢黑,五顏六色的玻璃球來回其間。在杜祥琬眼里,工作之余的鄧稼先,就像個孩子一樣熱愛生活。有時回北京開會的間隙,只要時間允許,鄧稼先就會跑到劇院門口,在來往的人群中“蹲票”。他甚至還摸索出了經驗,從腳步和眼神中就能判斷出來人是否想退票。“頑童”還喜歡吃。杜祥琬記得,以前去四川梓潼找鄧稼先,剛一見面,他就掏出巧克力,欣然分享。同事們都知道,翻開老鄧的抽屜,總能找到好東西,糖果、餅干……供大家解饞。有意思的是,鄧稼先和于敏之間的“暗號”,竟也和“吃”有關。氫彈理論設計取得重要進展時,時任九院理論部副主任的于敏在上海給鄧稼先去了個電話說:“我們幾個人去打獵,打到了一只松鼠。”“你們美美地飽餐了一頓野味?”鄧稼先的回答充滿期待。對方告知,目前還不能“煮熟”,有待進一步解剖,且需要增援。第二天,鄧稼先就帶人前往上海。經合力討論研究后,研究人員得到了一套從材料、構型到原理都較為完整的理想方案。眾人為之歡欣鼓舞,而慶祝的方式,就是讓工資略高的老鄧請客下館子,飽餐一頓。做原子彈理論設計時,鄧稼先帶領團隊要進行大量計算工作。但他們手上只有落后的工具,有時靠拉計算尺,有時用手搖計算機。那是常人難以想象的計算量,所用的穿孔紙帶一捆接一捆,放入麻袋中很快就摞至房間的天花板。要是公式推導陷入僵局,年輕人沒了思路,鄧稼先就將這些復雜的數字和符號默記于心,回住處琢磨。安靜的時候,思維更加開闊,他呆坐在房間,閉著眼,整理著千絲萬縷的頭緒。想出解題方法后,他便酣然入睡,第二天起個大早,趕去給同伴們報告好消息。路上,他會在街邊買一塊剛出爐的烤白薯,熱氣騰騰,綿軟可口。一塊烤白薯,足以給鄧稼先片刻的放松。前路漫漫,心底對于美好的向往,讓他在面臨困苦時有了慰藉。

“死而無憾”

鄧稼先抽屜里的糖果和餅干,大多是千里之外輾轉而至的心意,飽含著妻子許鹿希的關懷。

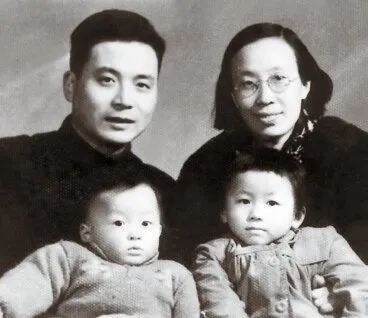

1958年在接受研制原子彈的任務后,鄧稼先、許鹿希夫婦與子女攝于北京。中國科學院學部工作局供圖當鄧稼先在青海高寒草原和戈壁灘上奔波時,待在北京的許鹿希獨自照顧著兩個孩子的衣食住行。一聽到有老鄧的同事回北京了,可以幫忙捎帶東西,她不顧寒天雪地,蹬上自行車就朝百貨大樓沖去。她將思念寄托于物時,也是在兌現自己的承諾。回想1958年8月的一天,下班回家的鄧稼先有些沉默。晚飯后,他一個人呆坐一會兒后,早早就洗漱休息,但又輾轉難眠。在妻子的詢問下,鄧稼先告知了一個讓人意想不到的消息:“我要調動工作。”至于“調去哪兒”“做什么工作”,鄧稼先都三緘其口。兩人沉默了很久,鄧稼先蹦出一句話:“這件事很重要,就是為它死了也值得!”盡管心中充滿了對未知的擔憂,許鹿希還是決定和他站在一起:“我支持你。”鄧稼先調離北京后,總是來無影去無蹤。有時突然就回了家,接到一個電話后,又鉆進樓下的汽車,不知去向。當鄧稼先不再奔波時,卻已罹患癌癥,生命進入倒計時。“好多地方我們兩個都沒有一起去過。”話音落下,盡是遺憾。但在最后的時光里,鄧稼先沒有過多時間去“遺憾”。杜祥琬談到,病床上的鄧稼先,仍然操心著和于敏共同執筆的那份關于加快我國核試驗進程的建議書。當時,核大國在技術上已經達到較為完美的水平,不需要進行更多發展,于是提出核禁試。鄧稼先萬分焦急,如果中國不能搶在這段時間內完成既定發展目標,就會喪失在國際政治、外交中的主動權,結果就可能是“多年努力,功虧一簣”。鄧稼先幾乎是在和死神賽跑。醫生不允許他再勞累工作,他便把收集來的英文、法文、德文的剪報和雜志藏在儲物柜里。他仍堅持執筆書寫,為緩解身體疼痛,便坐在橡膠圈上;實在太疼了,就注射止痛針,身上的針眼越來越多。“老鄧是很能忍耐的一個人,但我們所有人都能看出來,他很疼、很疼。”杜祥琬不忍回憶。建議書寫成后,鄧稼先把一大堆文稿交給了最親近也是最信任的妻子,希望由妻子交給九院的領導。“希希,這個建議書比你的命還重要。”1996年7月29日,中國成功進行了最后一次地下核試驗,緊接著,中國政府對世界宣布,暫停核試驗。而這一天,也是鄧稼先逝世十周年的日子。有人曾問過許鹿希,如果讓鄧稼先重新選擇,他還會走這樣一條路嗎?許鹿希回答,他會的。鄧稼先一生無悔自己的選擇,于國于民,只道“死而無憾”!