原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506721.shtm

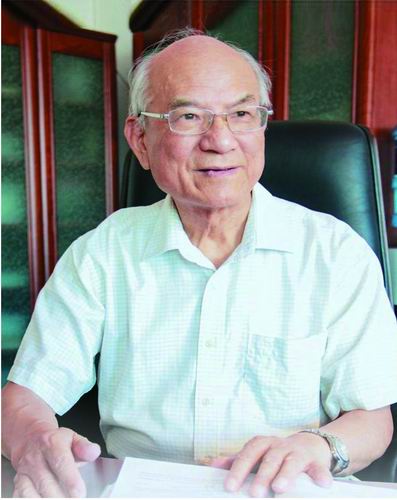

劉永坦(1936年— )

中國雷達與信號處理技術專家,中國科學院院士、中國工程院院士,哈爾濱工業大學教授。1936年12月出生于江蘇南京。1953年9月起,劉永坦先后就讀于哈爾濱工業大學電機系、清華大學無線電系、成都電訊工程學院二系,并于1979年進入英國伯明翰大學學習。1981年,劉永坦回國后任哈爾濱工業大學電子工程教研室主任;1987年起,任哈爾濱工業大學無線電系系主任,哈爾濱工業大學電子研究所所長。1991年,劉永坦當選為中國科學院學部委員(院士)。1994年,劉永坦成為首批中國工程院院士。2018年,劉永坦榮獲國家最高科學技術獎,2021年9月,被授予“時代楷模”稱號。

“向海而興,背海而衰。”中國新體制雷達理論體系奠基人劉永坦始終將筑牢海防、穩固國家安全放在最高位置,始終踐行著獨立自主、奮斗創新的精神。經歷了國家從站起來、富起來到強起來的偉大歷史進程,他堅信:“國家需要是最強大的動力和信心,只要國家需要,我們就一定能干好。”

立志:為多災多難的國家干點大事

1936年12月1日,劉永坦出身于南京的一個書香門第之家,父親劉鵬超畢業于浙江高等學校,外祖父家五代從教,母親沈汝靜畢業于湖北師范學校,是一名小學老師。

20世紀三四十年代是中國苦難深重的時期,殘酷的戰爭充斥著劉永坦的童年,給他留下了難以磨滅的記憶。1937年,不到一歲的劉永坦就隨家人開始了逃難生涯。從南京到武漢,從武漢到宜昌,從宜昌到宜昌鄉下,從宜昌鄉下再到重慶,后來又從重慶回到南京,飽受流離之苦10多年的劉永坦自懂事起就對國難深有體會。他哭著問父親:“日本鬼子總來轟炸我們,我們為啥不開飛機打他們?”父親無可奈何地回答他:“因為我們的國家很落后,我們打不過人家……所以希望你們好好學習,將來能改變中國貧窮落后的狀況,我們中國經不起沒完沒了地侵略、瓜分。”父親的話深深刻在劉永坦的心上,積貧積弱、千瘡百孔的中國讓劉永坦立志長大后要改變現狀,這是他走上科學家之路的起點。

11歲那年,母親給他淘來一些少年科普讀物,這些書打開了他的眼界,在他心里種下了科學理想之樹。在南京大學附中高中班,劉永坦遇到了非常優秀的教師。如物理老師陳杰夫特別善于啟發學生的思維,引導同學們觸類旁通,把深奧的物理本質揭示出來,數十年后,劉永坦依然清晰記得老師所講的內容。這種教學方法在幫助劉永坦深刻認知物理學的同時,也對他之后在教學中注重啟發與引導產生了影響。

1953年,劉永坦填報高考志愿時,看到一篇文章《哈工大——紅色工程師的搖籃》,文章點燃了青年劉永坦的報國理想之心。那一刻,他堅定了信念——要當一名紅色工程師,為新中國的建設作貢獻。

1953年9月,劉永坦以優異的成績進入哈爾濱工業大學(以下簡稱哈工大)學習。當時的哈工大條件艱苦,800多名青年師生響應國家號召,懷著對建設新中國的高度熱情來到這里,這批開拓者就是哈工大的“八百壯士”。他們的奮斗精神深深影響著劉永坦,他不斷告誡自己:“一定要努力學習,將來為這個多災多難的國家干點大事。”

經過預科一年的俄語學習,劉永坦進入本科,就讀于電機系。求知若渴的劉永坦不僅學習了學校開設的工科數學和物理,還自學了理科數學和物理的相關部分。正因如此,年齡最小的他因為懂得多被同學們稱作“小老師”。

1956年9月,劉永坦因成績優異,作為預備師資被選送到清華大學進修。在清華,劉永坦遇到了高水平的教師,比如常迥教授,他講的無線電發射學理論令劉永坦受益匪淺。

回到哈工大后,劉永坦參與組建無線電工程系,同時獲得了很多學習鍛煉的機會:參加電視發射機的攻關項目、被派往成都電訊工程學院進修……每一段經歷都豐富了劉永坦的知識儲備,鍛煉了他的規劃與組織能力。

奮斗:將“千里眼”煉成“火眼金睛”

上世紀60年代,哈工大雷達專業剛起步,因缺少專業教師,劉永坦主動請纓,要求調到雷達專業。1965年,中國飛機機載雷達正在向單脈沖新型雷達轉型,深知雷達在軍事方面的重要作用,劉永坦立刻找到哈工大雷達專業主任崔汝豫詳談了自己關于新型雷達研制的想法。在兩人的努力下,國防科工委高度贊賞并批準了“研制機載單脈沖雷達”項目,將該項目交由劉永坦負責,這是他第一次獲得國家批準的科研項目。直到這個時候,劉永坦才開啟為之奮斗一生的雷達事業。

1972年,劉永坦作為插隊結束返回哈工大的第一批人員,一回到學校立刻投入到脈沖壓縮器的攻關中。

1978年3月,“科學的春天”到來。不久,國家決定派出第一批訪問學者到西方國家考察、學習。當時已經42歲的劉永坦成為其中一員。

劉永坦選擇了英國伯明翰大學——這里是發明并最早應用雷達技術的學校。他第一天走進實驗室時,看到那些從未見過的尖端設備,心里百感交集。劉永坦后來回憶道:“上世紀80年代,作為改革開放的第一批出國人員,看到國家落后的巨大差距,更加激勵我立志科技報國,奮發圖強。”

為接觸到雷達研發的核心部分,劉永坦在3天內完成導師希爾曼教授設下的難題——將一沓不曾接觸過的、有關雷達方面的英文文獻整理成一份文獻綜述報告。這扭轉了希爾曼對他輕視的態度,并讓他獨立負責新式雷達技術項目中民用海洋狀態遙感信號處理器的核心部分。

設計、計算、仿真、實驗……整整一年多的時間,劉永坦全身心投入到研究之中。1980年12月25日,劉永坦做出了仿真模型。作為核心技術的完成者,劉永坦被允許進入威爾士海邊的雷達站(當時按規定外國留學生不準進入雷達站的核心部分)參與聯試工作。

學習期間,希爾曼曾多次挽留劉永坦,讓他在英國做自己的助手,被劉永坦堅定地拒絕了:“我的生命之根深深地扎在母親的血脈當中。”

他深知現代雷達的發展趨勢和對國家安全與發展的重要性,希望中國雷達能盡快進入世界先進行列。于是在1981年進修結束之后,劉永坦毅然選擇回國。

回國后,劉永坦提出了“新體制雷達”的大膽設想,要將“千里眼”煉成“火眼金睛”。雷達是“千里眼”,新體制雷達則是“火眼金睛”。在他看來,雷達能看多遠,國防安全就可以保障多遠,而新體制雷達能擴大我國海域可監控預警范圍。

當時國內外都沒有這項技術,劉永坦很清楚完成這項課題的風險,但他堅信“如果別人做出來了,我們再跟著做,國防安全就會受到影響”。因此,他百折不撓地向中國科研的“無人區”挺進,“一個一個地找人談,最終組成了6個人的攻關團隊”。當時,哈工大副校長強文義陪著劉永坦一趟趟地跑北京申報項目。后來,項目引起了陳芳允院士等人的重視,1986年夏,國防科工委專家領導看完十一項關鍵性技術攻關報告后,終于決定立項。

這是一場從零起步的攻堅戰。在中國第一個對海探測新體制雷達站建設中,劉永坦及其團隊遇到了很多困難。當時的物質條件較差,卻要承擔超負荷的工作。團隊首批骨干成員之一的張寧回憶道:“沒有電腦,手寫了700多頁報告稿紙,寫廢的紙摞起來有半米高……沒日沒夜地寫了幾個月,一直寫到手指發麻、手腕酸痛,連雞蛋都捏不住。”

但最困難的還是科研中的阻礙。新體制雷達的理論“是全新的,要想驗證它,在世界上根本找不到可以借鑒的實驗系統,需要全新的自主設計”。那時,“不僅批復的經費不足,發射機、接收機等模擬系統和操作系統也十分落后”。

經過上千次的實驗、修改、再實驗,8年后,1990年4月3日,劉永坦帶領他的團隊完成設備調試。中國終于具備了真正的海上監控能力。

因為長期伏案工作,劉永坦腰間盤突出嚴重,醫師給他按摩時勸道:“你就應該安心養病,不要老想那些一個桿子又一個桿子(指雷達天線)的事情。”但劉永坦依舊堅持在一線。可以說,不論時代、環境如何變化,劉永坦永遠堅守初心,不改科技報國之志。

劉永坦的付出為他帶來了諸多榮譽。1990年,劉永坦被評為國家級有突出貢獻的中青年專家;1991年12月,新體制雷達項目獲得國家科技進步獎一等獎;2000年,劉永坦獲何梁何利基金科學與技術進步獎;2018年,榮獲國家最高科學技術獎,等等。

前進:攻克國際性難題

劉永坦沒有止步于此。他認為,新體制雷達必須要轉化成為國家服務的裝備。當時,劉永坦已是兩院院士,很多人勸他歇一歇,他只是說:“科研成果不能轉化為實際應用,就如同一把沒有開刃的寶劍,中看不中用。”他在開會時叮囑團隊成員:“新體制雷達項目得到了國家的高度重視,它對國家、學校和專業都意義重大,我們壓力再大,也要堅持下去。”

從此,他們轉戰到條件更為艱苦的環境中,一干就是20年。新體制雷達要能夠全方位監測遠距離目標,必須要解決分辨監控目標和電離層干擾兩大難題。

為攻克難題,劉永坦帶領團隊在威海雷達站一次次分析、研判,最終發現能走的路只有一條——“做大幅調整改動”。于是,劉永坦與團隊一起分析雜波的來源、特性,組建若干研究小組,用各種技術手段進行試驗,終于解決了兩大難題。

1997年,對海探測新體制雷達研制正式立項,劉永坦及團隊再次遭遇巨大的困難。大型新體制雷達站建成后,在威海站試驗通過的項目,到這里運行測試時卻失效了。原因是新體制雷達越往赤道方向移動,受到客觀環境的干擾就越嚴重,這也是國際上大多數開展新體制雷達研究的國家,基本上都停留在驗證階段的原因。劉永坦意識到,前期在威海所構建的原系統理論設計不完善,軟件、硬件都存在問題。因此,必須對原系統進行徹底返工。

這次挫折不僅考驗著項目帶頭人的毅力及知識儲備,考驗著團隊的凝聚力和核心人員解決問題的能力,同時也考驗著每位團隊成員的抗擊打能力及素質。

縱觀劉永坦的一生,他個性中有一個最大的特點,就是遇到再大的困難都能表現出沉穩、理性。此刻的困境,更加激發了他的堅強斗志。2004年起,劉永坦帶領團隊歷經試驗、改進,實施了有效的對抗技術措施,終于形成了一整套創新技術和方法,攻克了制約新體制雷達性能發揮的一系列國際性難題。

那時,團隊成員每天三班倒,日夜奮戰在新體制雷達課題攻關的崗位上。他們不僅承受著項目受挫的打擊,還要克服惡劣的自然環境帶來的影響,甚至連住宿也是難題。團隊只能住在廢棄多年的房屋里,門窗破爛不堪。

劉永坦則背負著更大的壓力:妻子被撞,拄著雙拐;雷達工程在初樣轉正樣中失敗,無法按合同期限向合作方交付;向哈工大借了800萬元錢,重新購置設備……不過此時更重要的是,要調動大家的積極性,帶領大家從失敗的低谷中走出來,重新開始攻關。

2011年,這項世界頂尖的雷達技術終于獲得成功,劉永坦及其團隊建成了中國首部新體制遠距離實裝雷達,具有全天時、全天候、遠距離探測能力的新體制雷達投入了實際應用。經過20年的奮斗,劉永坦團隊迎來了新體制雷達領域的重大突破。

而今,耄耋之年的劉永坦又帶領團隊朝著“讓‘21世紀的雷達’在航海、漁業、沿海石油開發、海洋氣候預報、海岸經濟區發展等領域大顯身手”的目標進發。

2021年9月,以劉永坦名字命名的哈工大“永坦班”迎來第一批27名“00后”本科新生。這個班面向“未來新體制雷達探測技術與智能感知等領域,為國家著力培養和輸送電子信息領域的領軍人才”。劉永坦親自擔任班主任,為黨育人、為國育才,激勵青年學子投身雷達科研事業,“希望你們為國分憂、為國解難、為國盡責,要與時俱進,根據國家的要求往前走,將來為國家科技自立自強、解決國家發展中的‘卡脖子’問題作出貢獻。在時代大潮中,你們都應該是‘弄潮兒’”。

劉永坦為中國雷達事業作出了巨大貢獻,但他又是一個淡泊名利的人。他把所有獎金平分給團隊里的人。他一生最看重的,不是金錢,也不是榮譽,而是父親的囑咐——為國家真正干點實事。劉永坦常常說:“錢對一個知識分子來說有什么意義?情懷和理想才是最重要的。”“人家不會把關鍵技術給你。也許現在還有距離,但只要我們往前走,就一定行。”

他的團隊也承繼著這份理想與情懷,不斷鉆研奮進,首批6名成員之一的張寧就曾說過,“我們團隊每個人憑自己的才能走出去都能賺大錢,但因為師承劉老師的精神,這支隊伍始終凝聚在劉老師周圍,沒有散”。

在劉永坦看來,科研項目的成功、科學技術的發展從來都不是一個人的成就。他不止一次地說:“我這個‘雙院士’稱號,并不是我個人的,而是整個研究所的。”

2019年,劉永坦在北京人民大會堂接過2018年度國家最高科學技術獎證書時,道出了心聲:“我只是一名普通的教師和科技工作者,在黨和國家的支持下,做成了點兒事。這事離開團隊的力量是絕對無法做到的。榮獲國家最高科學技術獎是一種無上的光榮,這份殊榮不僅屬于我個人,更屬于我們團隊,屬于這個偉大時代所有愛國奉獻的知識分子。”

▲1998年1月,劉永坦(前左一)在雷達實驗站和研究人員一起觀察分析。

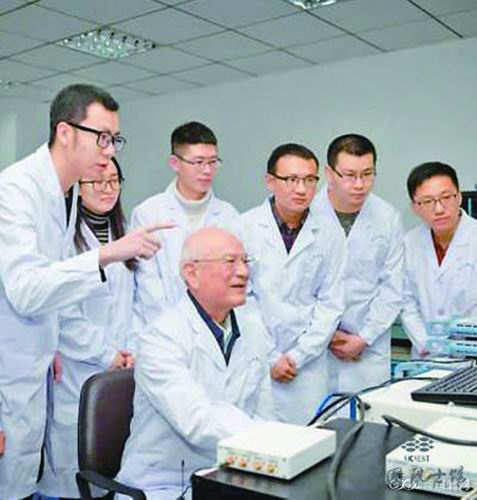

▲耄耋之年的劉永坦(坐者)仍然帶領團隊做科研。

▲1980年4月,劉永坦參觀英國伯明翰植物園。

▲劉永坦在實驗室工作。

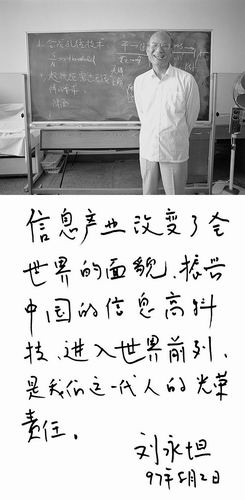

▲1997年8月2日,劉永坦在哈工大電子工程系研究室。

延伸閱讀

有“坦先生”指路,千難萬難都敢闖一闖

■衣春翔

在哈爾濱工業大學(以下簡稱哈工大)鮮有學生稱劉永坦為劉院士,他們更喜歡叫他劉老師或者“坦先生”——而這,也是劉永坦最喜歡的稱呼。“叫我老師,老師是我最看重的身份!”他常常這樣說。

劉永坦從教的60年,是攀登科學高峰的60年,更是傳道授業解惑的60年。他一直用實際行動感染著同事和學生愛國奉獻,是以科研促教的典范。在學生們心中,有坦先生指路,千難萬難都敢闖一闖。

別樣的教學中心

說到劉永坦,就一定要提“雷達站”,他帶領團隊在威海荒蕪的海岸邊建起雷達站,在此成功研制和建立了我國第一部新體制遠距離雷達實驗系統,為中國筑起了“海防長城”。

雷達站,其實也是一個別樣的教學中心。

新體制雷達涉及信號發射、接收和信息提取等各個環節,每一處他都要求學生必須實現理論技術的創新,并在實踐中檢驗。所以,學生們都稱新體制的研究是一項“打鐵”的活,反復錘煉成千上萬次才可以通過。

在培養學生的過程中,坦先生反對學生選那些華而不實、脫離國防與經濟建設的“空題目”,主張“真刀真槍放到真實的環境里去鍛煉”。他的博士研究生的課題都來自具體科研實踐,都是國家真正需要解決的實際問題。

雜波問題就是對海新體制探測領域中一個世界范圍內的難題,如果解決不好,甚至可能讓雷達變成“睜眼瞎”。為了解決它,劉永坦帶領師生一起分析雜波的來源、特性,組建若干學習小組,齊頭并進、多點出擊。

一名學生回憶說:“那一個月的較真碰硬,使我真正走進了信號的世界。在那里,有各種不同形式的信號,坦先生每解釋完一種信號特性,我就按照新體制雷達要求進行仿真、計算。一天一夜連著一天一夜,一個結論推翻另一個結論,在每天睡覺不足6個小時的連軸轉中,寫過的程序已經不知有多少行,下巴上的胡子也一個勁地瘋長。”

在巨大的研究學習壓力下,團隊里每個成員都繃緊了弦兒,開碰頭會、匯報課題進度與學習心得,所有人都開誠布公地提意見、擺事實、談思路,有時甚至“吵”起來。坦先生則端坐在那里,面帶微笑、細聽爭論。

他在育人中秉承的理念是:科學問題,自然是越辯越明晰;問題答案,自然是越爭越透徹。

“做事踏實,他可能會走得更遠”

從教60年來,劉永坦一直致力于電子工程的教學與研究工作,先后講授過10多門課程。有兩年,他給本科生和研究生連續講授4門課。

開始率領團隊進軍新體制雷達研究之后,作為主帥,劉永坦承擔著比別人更加繁重的工作,特別是在基地做試驗的勞動強度遠非常人可比,常常由于趕不上吃飯而用面包充饑,困了就倒在實驗室的板凳上湊合一覺,疼痛難忍的腰間盤突出曾讓他幾個月難以行走。

有一年,劉永坦舊病復發,卻仍然堅守教學崗位,照常默默地忍著劇痛為學生講課,旁聽青年教師試講。直到有一次從課堂上下來,一位研究生發現他臉色蒼白,才知道老師舊病發作,于是不顧反對送他回了家。

在家養病的日子里,劉永坦又多次讓教研室的老師把研究生邀請到自己家里來,和學子一起討論論文的修改,并給予精心指導。

學習上,坦先生是有“火眼金睛”的——他的歷屆學生們都說,做坦先生的學生,功底不扎實是不行的。故弄玄虛、華而不實的東西逃不過坦先生的“火眼金睛”。如果沒有仔細查閱文獻資料、做足功課,坦先生只要和你一討論,立刻就能讓你“原形畢露”。

生活中,坦先生又是“明察秋毫”的。他始終關心學生每天工作多久、睡眠多少、作息是否規律等生活情況,甚至是感情問題也會與學生促膝交談。當聽到誰有困難或遇到什么煩心的事,他都會第一時間打電話詢問,慷慨相助。很多學生都說,與劉永坦接觸越多,就越能感受到他無微不至的關心和全方位的指導。

戴上眼鏡,即便隔著水泥墻,你也能感知墻背后的人體呼吸和……這不是科幻,而是我國雷達探測生命技術的最新應用場景。7月23日,在接受科技日報記者采訪時,空軍軍醫大學軍事生物醫學工程學系教授王健琪介紹:“我......

5月20日,在國際超級雙極光雷達網(SuperDARN)2024年研討會上,我國北方中緯高頻雷達網發布首批科學探測結果。探測結果顯示,5月10日,特大磁暴期間,從世界時6時30分至7時30分,太陽耀斑......

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506721.shtm劉永坦(1936年—)中國雷達與信號處理技術專家,中國科學院院士、中國工......

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506721.shtm劉永坦(1936年—)中國雷達與信號處理技術專家,中國科學院院士、中國工......

法國國家科學院里昂高等師范學院的科學家最近開發出了首個基于微波的量子雷達,其性能比現有傳統雷達高20%,實現了所謂的“量子優越性”。相關研究發表于最新一期《自然·物理學》雜志。最新研究負責人之一本杰明......

7月10日晚,乘坐由上海虹橋飛往北京首都的國航CA1524航班的網友稱,在空中經歷嚴重顛簸。“最后30-40分鐘左右,突然一個下墜,這極短的間隔,又一次猛烈下墜,把正在幫助乘客歸位的空姐、乘客,都拋到......

英國科學家首次展示了一種新型激光雷達系統,其使用量子探測技術在水下獲取3D圖像。該系統擁有極高的靈敏度,即便在水下極低的光線條件下也能捕獲詳細信息,可用于檢查水下風電場電纜和渦輪機等設備的水下結構,也......

2021年9月15日21時35分,第十四屆全國運動會開幕式在熱烈的氣氛中圓滿結束。10分鐘后,一場大雨如期而至。據氣象部門預測,當晚有一次強降水過程。如果在國家領導人致辭、運動員入場、文藝演出或火炬點......

近日,“中國復眼”成功開機觀測,拍攝了國內首張月球環形山地基雷達三維圖像。“中國復眼”是我國首個大規模分布孔徑深空探測雷達。由入駐重慶兩江協同創新區的北京理工大學重慶創新中心謀劃建設。該設施由很多小天......

6點起床,跑步、吃早飯,8點前到達辦公室。改論文、與學生討論科研和思想,和同行論證國家重大需求或對國計民生有價值的項目——馬不停蹄,一直忙到晚上11點左右回家。這是南京航空航天大學教授潘時龍的“一日作......