銻(Sb)和砷(As)屬于同一主族,具有潛在的致癌風險,但與其它有毒金屬如Hg和As等相比,人們對Sb的環境污染過程還缺乏系統認識。Sb在環境中常以Sb(Ⅲ)和Sb(V)形式存在。水鈉錳礦是自然界中一種常見礦物,具有較強的吸附和氧化能力;酚類有機酸是土壤有機質中具有較強的氧化還原活性的一類基團。他們在Sb的遷移和轉化過程中扮演著重要角色。然而,人們對Sb與二者的反應分子機制仍不清楚。

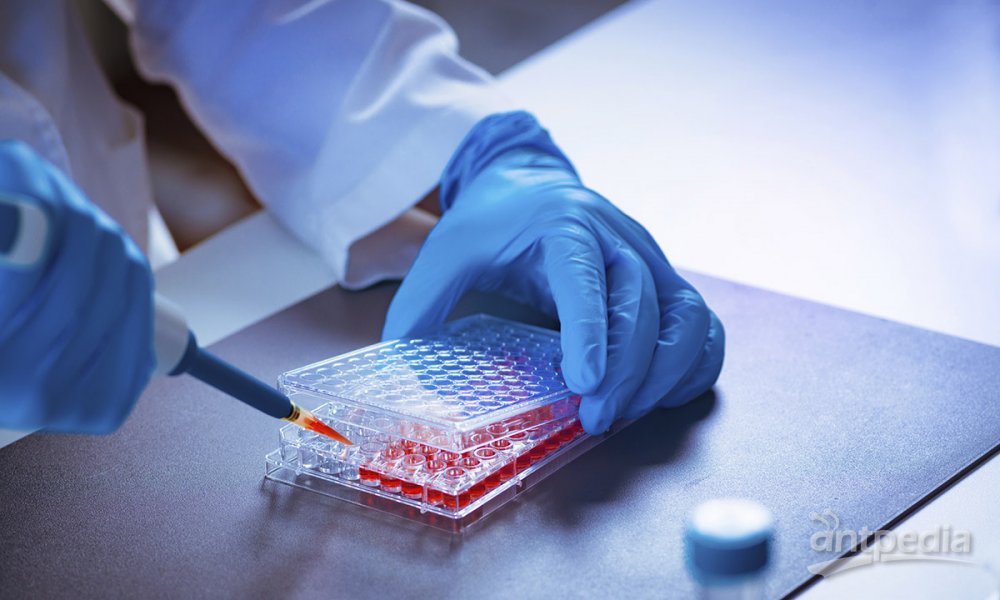

為此,中國科學院南京土壤研究所研究員王玉軍團隊對Sb在水鈉錳礦表面的吸附和氧化機制開展了深入探究。研究發現:水鈉錳礦的邊緣位點對Sb的氧化和吸附起著至關重要的作用,具有較多邊緣位點的水鈉錳礦對Sb具有更強的氧化和吸附能力。Sb(Ⅲ)在水鈉錳礦的邊緣位點被迅速氧化,但氧化過程會因產物的堵塞而被鈍化。氧化反應后Sb(V)為水鈉錳礦表面的主要Sb形態。Sb(V)主要吸附于水鈉錳礦邊緣位點,形成單齒單核絡合結構。該研究揭示了Sb在水鈉錳礦表面的氧化和吸附機制,可為環境中Sb污染風險評價及Sb污染場地修復方案的制定提供理論依據。相關研究結果發表于Chemical Engineering Journal (2018,342, 429-437)和Environmental pollution (2019, 246, 990-998)。

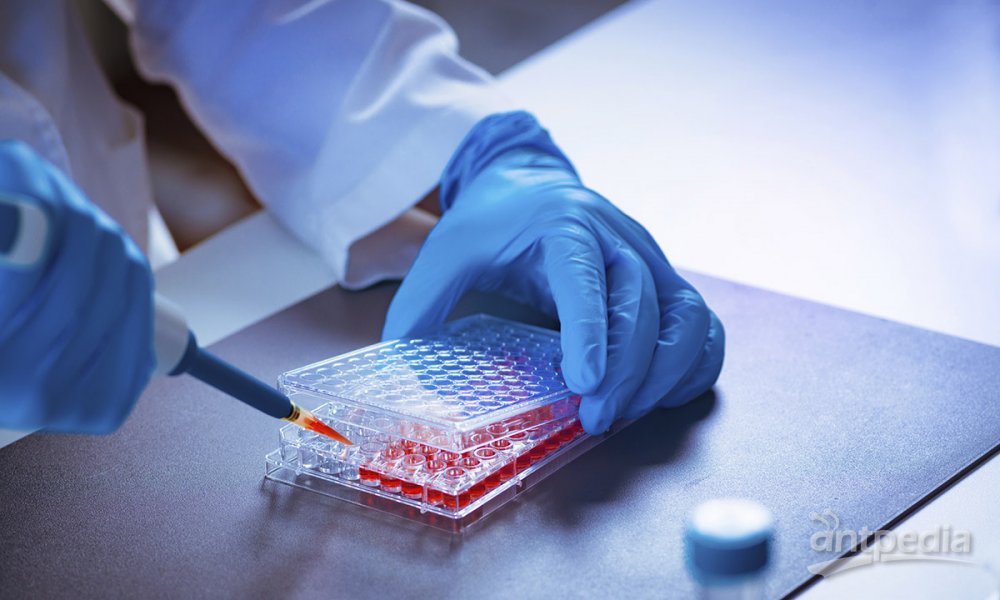

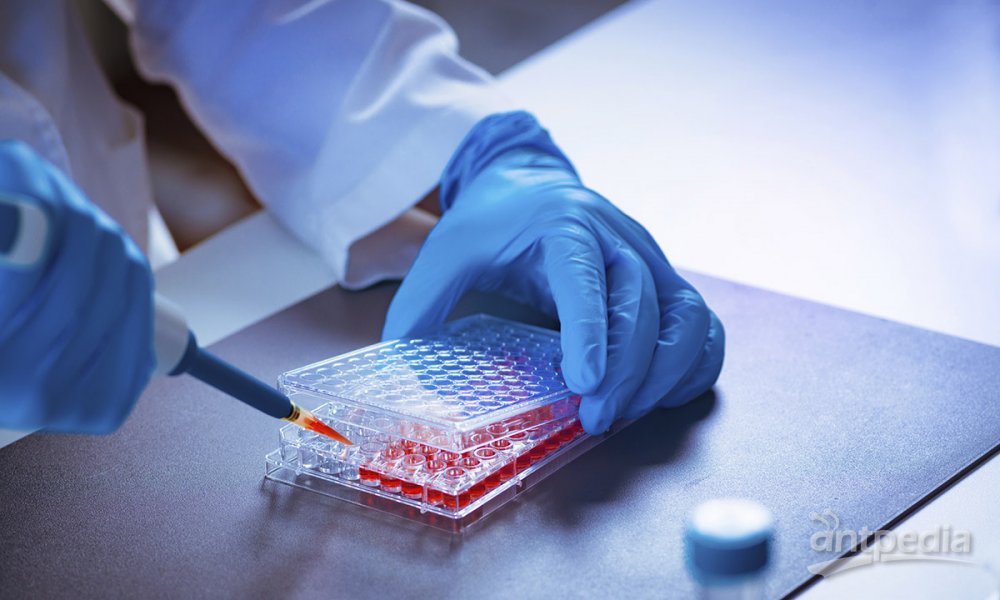

此外,該團隊與華南理工大學教授石振清合作發展了一套機理性動力學模型用以預測Sb在水鈉錳礦表面的氧化吸附動力學過程。模型結果顯示,Sb(Ⅲ)的氧化速率隨時間增加而迅速降低;水鈉錳礦可迅速吸附Sb(Ⅲ),而吸附Sb(V)的速率則相對較慢。該模型較好刻畫了Sb在水鈉錳礦表面的吸附/解吸-氧化還原耦合動力學行為,有助于進一步發展綜合性動力學模型預測Sb的環境行為。相關研究結果發表于Environmental Science: Processes & Impacts (2018,20, 1691-1696),論文入選該刊2018年度亮點文章。

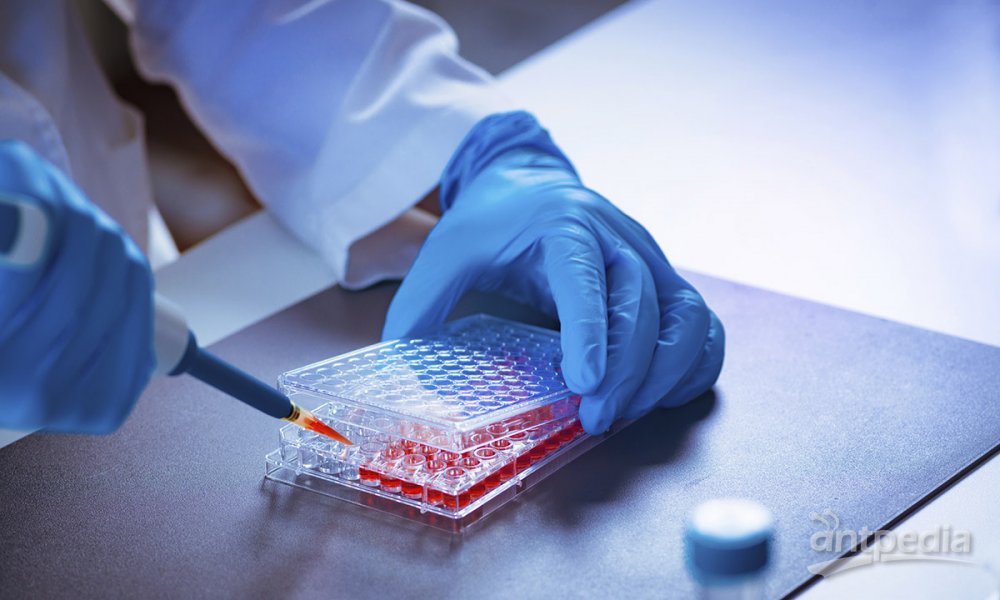

土壤中有機質組分復雜,其中廣泛存在的酚類基團使其具有較高的氧化還原活性。研究發現堿性條件下小分子酚酸能夠產生半醌類自由基(SQ·ˉ),并在有氧條件下產生H2O2和·OH等活性氧基團,將Sb(Ⅲ)氧化為Sb(V) (Chemical Engineering Journal 2019,356, 190-198),進而影響Sb在針鐵礦表面的吸附過程。隨著體系堿性增強,Sb(Ⅲ)在針鐵礦表面的吸附得到顯著抑制,并在針鐵礦表面形成雙齒共邊的內圈配位構型。該研究結果進一步揭示Sb在環境中氧化的分子機制,為預測其在高有機質含量土壤中轉化遷移行為提供理論支撐 (Chemical Engineering Journal 2019, 369: 414-421)。

Sb在水鈉錳礦表面的氧化吸附機制圖

Sb在兩種不同水鈉錳礦表面的反應機制圖

Sb在氧化錳表面的反應動力學及模型擬合結果

酚類有機酸介導氧化Sb的反應機制圖