文 | 苗德歲(美國堪薩斯大學自然歷史博物館暨生物多樣性研究所教授)

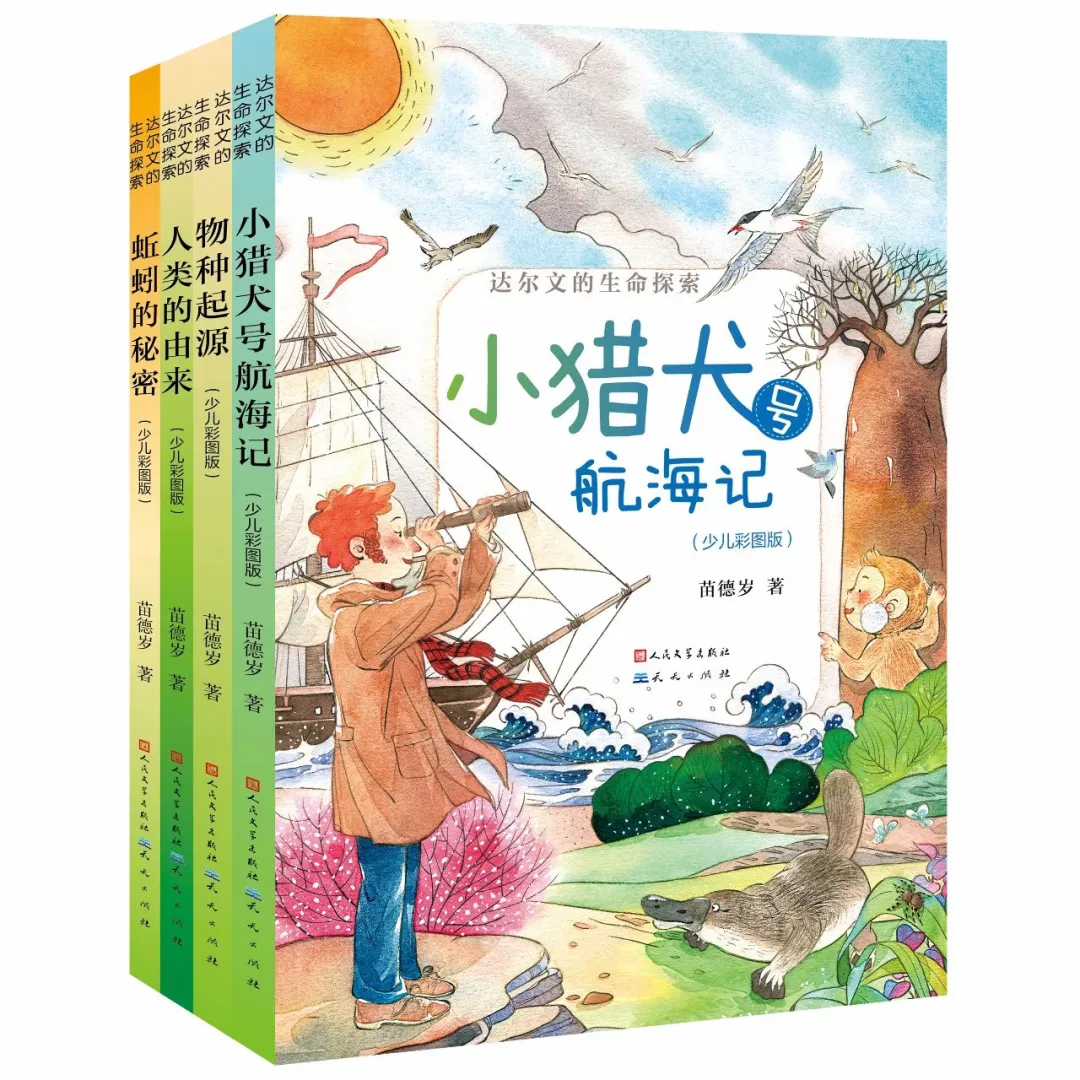

大約5年前,我應出版社之約為孩子們創作一套“達爾文的生命探索”叢書(以下簡稱叢書)。對我來說,這一邀約正中下懷且恰逢其時,因為前些年我翻譯了達爾文的《物種起源》第一版與第二版,寫了與之相關的幾本科普書以及報刊文章,所以撰寫這套叢書便給了我一個梳理達爾文的生平與著作并全面審視和普及達爾文學說的機會。我自覺時機業已成熟,于是欣然抓住了這一機遇——無疑也是接受了這一挑戰。實際上,這一套叢書的寫作,也開啟了我本人對“達爾文的生命探索”的探索之旅。眼下的童書市場上有關達爾文及其進化論思想的書籍已有不少,多數為翻譯引進的,也有少數中文原創作品,其中就包括我本人的譯作和原創書籍。故此,這套叢書必須具備新穎的內容、不同的視角以及獨特的表現形式,方能不辜負讀者的期望。鑒于此,這套叢書以達爾文的生平傳略為主線,選擇他著作中最重要、影響最深遠的4本書,作為4冊書的主題以解讀達爾文的生命探索歷程。因為這是一套有關達爾文的學術傳記,所以我把達爾文的一生粗略地分為兩大階段:小獵犬號環球科考結束之前和之后。前一階段,他走出了出生地英國南部小城什魯斯伯里,奔向廣闊的世界去求學、探索,為后一階段的“宅家”,奠定了堅實的博物學知識基礎并積累了大量科研與寫作的原始材料。后一階段,他成家立業,定居在倫敦南郊的“唐宅”(音譯“黨豪斯”),躲在他頗為舒適的小天地里度過了余生。在此期間,他除了到附近小鎮做過幾次“水療”之外,幾乎過著隱士般的生活,專心從事個體科研活動、著書立說。換言之,前一階段他滿世界地“浪”,后一階段他足不出戶地“宅”。他原本打算身后長眠在家庭墓地,貼近他所鐘愛的腐殖土與蚯蚓,卻“身不由己”地備受哀榮——英國為他舉行了國葬,并將其安葬在西敏寺大教堂,與喬叟、牛頓和萊爾為伴。時至今日,達爾文與莎士比亞已經構成英國科學與文化的兩大文旅產業,成為英國人最引以為豪的民族精神遺產。對我來說,叢書是我幾十年來閱讀和研究達爾文的心得與創作激情的結晶,我期望與廣大小讀者分享我研讀達爾文的至樂。那么,達爾文以及他的以自然選擇為主要機制的生物進化論為什么如此重要?又為什么像其他重要的東西一樣,需要“從娃娃抓起”呢?《科學美國人》雜志專欄作家邁克爾·舍默曾說:“達爾文之所以重要,是因為進化論重要。進化論之所以重要,是因為科學重要。科學之所以重要,是因為它是我們時代的無與倫比、史詩般的敘事,講述著我們是誰,我們從何處來、往何處去。”此外,達爾文的生物進化論不僅影響了過去的幾代人,而且將繼續影響著我們這一代以及未來的千秋萬代。達爾文雖然離開了我們,但是他所開拓的生命探索之旅,卻從來沒有結束。這也是達爾文留下的寶貴遺產——他為新的生命探索打開了大門、奠定了基礎。近200年來,我們在醫學和生物學領域取得的所有成就和進展,都是建立在生物進化論的基礎之上的,以至于美國遺傳學家杜布贊斯基如是說,“沒有達爾文的生物進化論,生物學里的一切都匪夷所思”。換句話說,只有在達爾文的生物進化論框架下,生命科學領域里各種看似奇奇怪怪的現象,才能得到合理的解釋。叢書的第一冊《小獵犬號航海記》從達爾文的出生寫起,講述了他曲折有趣、非同尋常的求學經歷。達爾文出身于富貴之家,享有一般人夢寐以求的絕佳教育資源——從中小學階段的私立名校到愛丁堡大學醫學院和劍橋大學,他獲得了當時最好的受教育機會。盡管條件優越,他也天資聰穎,然而在整個受教育階段,成績卻很一般,甚至還從醫學院輟學過,引起他父親的不滿以及對其前程的擔憂。不過,一個看似“偶然”卻又是“命中注定”的機遇,使從小便熱衷于收集各種動物、植物、石頭(包括化石)等博物學標本的達爾文,得以隨小獵犬號戰艦參加了歷時5年的環球考察。其間他長了見識、有很多重要發現、帶回來大量珍貴標本,并對物種不變的理論產生了諸多懷疑。回到英國以后,他立志畢生從事科研活動,并得到了父親的全力支持。他撰寫的“考察日志”,即《小獵犬號航海記》,以豐富的博物學新知、異國地理風貌和風土人情以及他在考察期間的心路歷程,吸引了眾多讀者,成了暢銷書,使他一舉成名。正如他在晚年所說的那樣,“小獵犬號環球考察是我一生中最重要的經歷,并奠定了我整個學術生涯的根基”。我所改寫的這本《小獵犬號航海記》是原著的濃縮和擷英,篇幅雖然比原著少了很多,但保留了全部精華和出彩的內容。叢書的第二冊《物種起源》從達爾文三十而立之年講起,追溯了他如何從最初對創世論的懷疑到對生存斗爭與自然選擇的頓悟,進而寫出了《物種起源》的整個過程。我在書中除了介紹《物種起源》的主要內容外,還講述了該書出版后引發的大論戰。達爾文的生物演化論之所以被稱為革命性的理論,不僅在于它揭示了地球上生命起源與演化的奧秘,還在于它令人信服地解釋了地球上生物多樣性的根源,即人類與所有其他生物是怎么來的以及它們之間的相互關系,從而啟迪了我們的思維,并改變了我們既往的認知。盡管達爾文在《物種起源》中未敢觸及人類起源這一敏感話題,但讀者心知肚明其延伸的推論會是什么。這恰恰是反對他的理論的人們所真正害怕之處。叢書的第三冊《人類的由來》,首先介紹了《物種起源》出版之后,達爾文為了收集更多的證據來捍衛自己的學說,從事了多年的植物學研究并撰寫了多本經典的植物學著作。在《物種起源》出版近10年之后,達爾文終于有勇氣出版了《人類的由來與性選擇》,闡述了人類是由滅絕了的非洲古猿演化而來的,進一步強化了他的生物演化論。我在書中不僅介紹了《人類的由來與性選擇》的主要內容,還討論了美的演化以及達爾文身后古人類學領域的化石發現如何證實了達爾文預見的正確性。《人類的由來與性選擇》是達爾文著作中除《物種起源》之外最重要的著作。叢書的第四冊《蚯蚓的秘密》是根據達爾文的最后一本書《腐殖土與蚯蚓》改寫的。達爾文晚年依然深愛著研究工作、大自然和博物學。由于年事已高,他開始把注意力轉向身邊的家園、腳下的熱土。他決定重新審視年輕時所研究過的且終生未能忘情的“老朋友”——蚯蚓,深入研究它們的形態結構、生理特征、生態與習性,以及它們活動的地質學和考古學意義。可以說,蚯蚓研究既是達爾文的學術“初戀”,也是他的“天鵝之歌”。這是一本趣味盎然、引人入勝的“大家小書”,也是他的暢銷書之一。達爾文根據自己第一手的觀察,以及他所信任的人實地觀察的翔實材料,生動有趣地描述了蚯蚓的生活習性、形態特征以及智力水平等。書中還詳盡地記錄了腐殖土形成的原因以及蚯蚓活動的影響,蚯蚓在土地剝蝕、土壤分層以及湮沒和保存古建筑物等過程中所起的重要作用。更重要的是,這本小書彰顯了達爾文一貫的研究風格:治學嚴謹、見微知著。達爾文在晚年回顧自己一生的學術生涯時曾寫道:“決定我成功的因素包括熱愛科學、永不泯滅的好奇心、勤勉地觀察和收集事實、善于提出和思考問題、無比的耐心和相當的發明能力。”我在《蚯蚓的秘密》中展現了他上面所列出的全部特質,這不僅是一位科學家成功的奧秘,也是他畢生進行生命探索的成功之道。英國學者、達爾文研究者麗貝卡·斯托特曾經指出,達爾文對蚯蚓的鐘情,幾乎懷著“惺惺相惜”般的情感,因為蚯蚓終日在研磨土壤,而他自己終其一生都是在生命探索的旅途上,像蚯蚓一樣永不停息地研磨著。無獨有偶,英國心理分析作家亞當·菲利普斯也曾指出,達爾文給我們留下了一個令人困惑的簡單問題,并以他典型的輕描淡寫的方式指出了這個問題的意義所在——倘若我們嚴肅地對待蚯蚓,把我們腳下的大地而不是頭上的天空作為我們關注的對象及最終的歸宿,那么我們的生命會是什么樣的呢?顯然,天空是奇跡發生的地方,而“腳踏實地”則是達爾文的生命探索給我們提供的最好的學風樣板。總之,這本小書的微言大義值得我們深入挖掘,這也是它成為不朽經典的根源。這套叢書帶領讀者重走了一趟“達爾文的生命探索”之旅,讓我們認識到,從1859年《物種起源》問世開始,達爾文就為世界打開了一扇“生命之光”的大門。160多年來,通過這扇門,走出來一代又一代的生命科學家,做出了許多重要的發現,不斷地改變著人類的生活與命運。今天我們可以用DNA查明各種親緣關系、協助偵破犯罪案件或糾正冤假錯案,以及培育產量高且具有抗病害能力的農作物等。生命科學家還能借助DNA手段預測人們患癌癥等疾病的概率,由此開發出更加有效的藥物和治療手段。新冠疫情期間,分子生物學在醫學應用上的威力則充分彰顯。科學家現在能在最短時間內通過對病毒株的測序,及時發現病毒的性質與新毒株,并研發出疫苗以及抗病毒藥物,這在100年前甚至50年前是難以想象的。所有這一切都是近200年前達爾文所開拓的生命探索所帶來的豐碩成果。此外,我們正面臨全球氣候變暖、地球生態環境日益惡化的嚴峻形勢,如何保護地球上的生物多樣性與生態環境、如何保持人類社會的可持續發展,將是未來生命探索的重要方向。這些領域包括生物分類學、生物形態學、微生物學、生物化學、生態學、生物地理學、生物信息學、環境科學等,而這些領域的研究最初大多也是由達爾文開創的。因此,達爾文的生命探索仍然在路上。