| ”標志性科考活動獲系列重大突破 |

“第二次青藏科考標志性科考活動守護水塔‘一原兩湖三江’科考主體任務已經基本完成,這次科考從天到地、從冰到水取得了全方位的進展。”第二次青藏科考隊隊長、中國科學院院士姚檀棟9月30日在海拔5400米的普若崗日冰原科考基地對《中國科學報》記者說。

“一原兩湖三江”是亞洲水塔的關鍵核心區。“一原”是世界上中低緯度地區面積最大的普若崗日冰原;“兩湖”是指西藏的第一大湖色林錯和第二大湖納木錯;“三江”主要是長江、怒江、雅魯藏布江。

第二次青藏科考隊在過去7年的研究中發現,作為“亞洲水塔”的青藏高原正在變暖、變濕、變綠、變暗。為了“守護水塔”,科考隊從今年8月18日開始在青藏高原高海拔地區展開“一原兩湖三江”科考活動,有6個科考分隊15個科考小組400多名科考隊員參與了這場“世界屋脊”上的“攻堅戰”。

9月30日,姚檀棟在普若崗日冰原考察冰川。馮麗妃攝

9月30日,姚檀棟在普若崗日冰原考察冰川。馮麗妃攝

一原:上天入地新突破

9月30日,記者跟隨姚檀棟與中國科學院青藏高原研究所高級工程師王忠彥一行,沿著普若崗日冰原上的多個冰川徒步穿行10多公里,行程中可以看到有些冰川融水形成涓涓細流在巖石間靜靜流淌,有的則形成洶涌澎湃的湍流匯成瀑布沿著河谷峭壁飛流直下。

普若崗日冰原位于西藏那曲地區羌塘國家級自然保護區的核心區域,是世界上除南極、北極之外第三大冰原。這里的冰川變化是了解全球氣候變化的一面鏡子。

今年8月,第二次青藏科考隊在普若崗日冰原10號冰川末端兩三公里處安營扎寨,開始科學考察。9月初,冰芯鉆取科考小組攀上海拔6100米的冰川,通過雷達測厚在普若崗日冰原發現了目前青藏高原最厚的冰川——厚度接近400米。

“此前最厚的冰川是1992年在西藏阿里地區西昆侖山脈的古里雅冰川發現的,厚度為309米。”姚檀棟說,此次發現的厚冰層對于研究青藏高原氣候環境變化具有重要意義。

冰芯是探知地球氣候變化歷史的一把“鑰匙”,從中可以洞察水氣、粉塵、孢粉等隨大氣環流輸運而來的外源物質和沉降到冰層時的氣候環境。目前,科考隊員正在普若崗日冰原10號冰川的兩個冰芯鉆取點鉆取深冰芯,希望能獲取接觸到基巖的“透底冰芯”。

科考隊員還在10號冰川的5500米和5800米海拔處建立了觀測站,進行了為期一個月的冰面水汽穩定同位素比率、臭氧含量和氣象要素的連續觀測,并成功采集了冰川降水、積雪、融水等樣品超過6000瓶。這些數據和樣品將為科學家深入理解普若崗日冰原周邊區域在季風期向西風期過渡期間的大氣傳輸變化和冰川消融對區域大氣、水體的影響提供重要的科學依據。

冰川融化形成的湍流。馮麗妃攝

冰川融化形成的湍流。馮麗妃攝

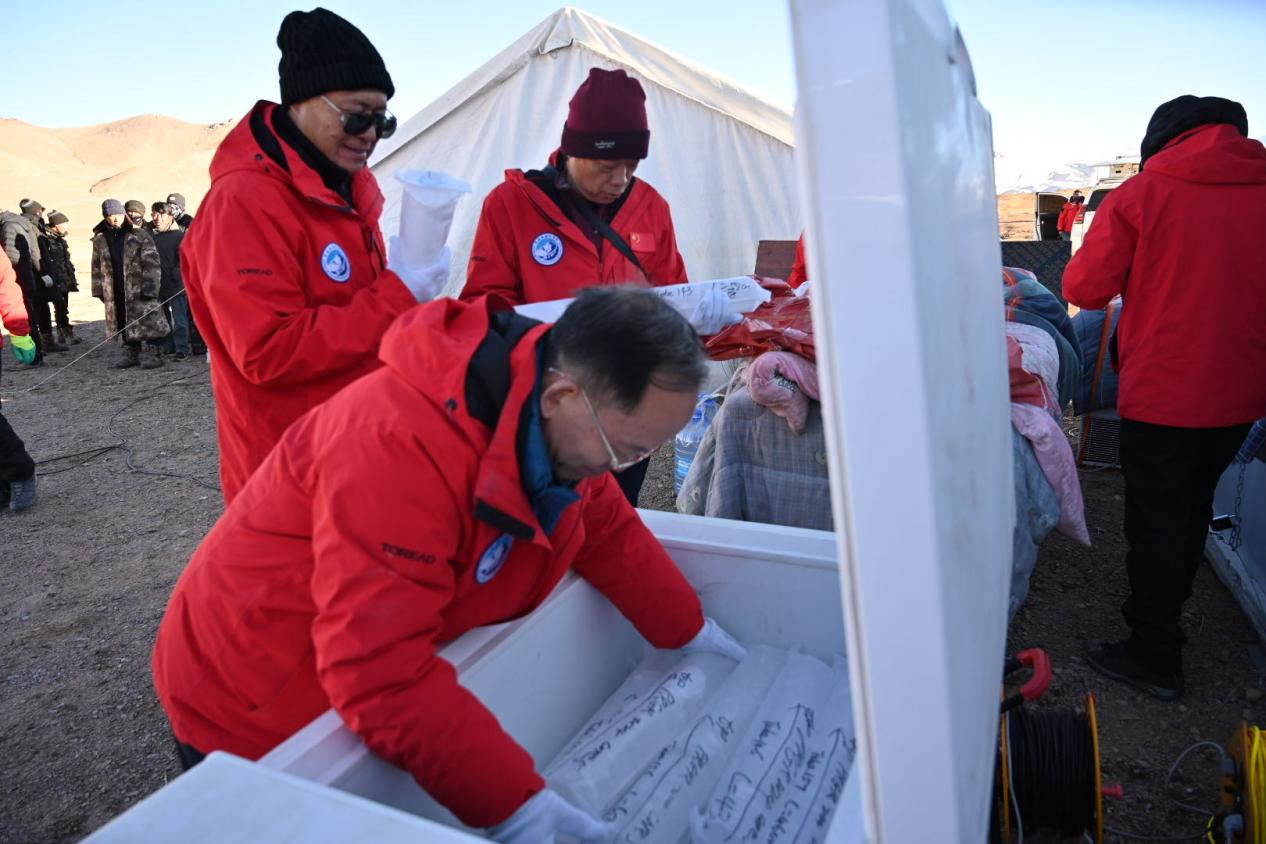

姚檀棟(左)、朱彤(中)、孫航(右)三位院士9月30日把從10號冰川上鉆取的冰芯放入營地冰柜。馮麗妃攝

姚檀棟(左)、朱彤(中)、孫航(右)三位院士9月30日把從10號冰川上鉆取的冰芯放入營地冰柜。馮麗妃攝

在距離普若崗日冰原約90公里的雙湖縣科考營地,科考隊員們利用我國自主研發的“極目一號”浮空艇,首次對普若崗日冰原區冰川消融的區域開展了從地表至海拔6300米的全方位大氣關鍵指標的連續觀測,包括大氣水汽氫氧穩定同位素、黑碳、粉塵、二氧化碳、甲烷、臭氧、氮氧化物以及有機揮發物等。雖然觀測期間雷電、暴雨、冰雹和大雪等天氣過程密集出現,科考隊員們依然取得了10次寶貴的升空觀測數據。

“從大氣觀測角度來說,普若崗日冰原的地理位置十分獨特,它位于藏北,受西風、季風和南亞的影響更突出,更能代表青藏高原腹地大氣環境的特點。”中國科學院院士、北京大學環境科學與工程學院教授朱彤對《中國科學報》說。據介紹,科考隊員已經觀測到季風傳輸向西風傳輸轉換過程中大氣物理和大氣化學性質的轉變,以及近地表與冰川所在海拔高度間的各種關鍵指標的轉變。

為了了解高原特殊環境暴露對常駐和短居人群心肺功能的影響機制,朱彤與科考小組的隊員們還把自身當成實驗對象,隨時收集自身血液、尿樣、唾液樣本,測量血壓、脈搏、心率……為高原人體適應與調控提供新的樣本數據。去年,他在海拔5700米的卓奧友峰地區徒步行走了一天,把鞋底都走掉了,用鞋帶綁起鞋底又走了3小時才到科考駐地。

這些研究中,他們發現高原大氣臭氧暴露能顯著增強常駐人群的機體缺氧狀態,且顯著影響人體的紅細胞代償功能與心血管功能,并解析了極高海拔急進人群的生理適應和回到平原后恢復的生物學機制,發現血流動力學及相關通路的代償性改變是急進高原人群適應高原環境的重要機制。

除了“上天入地”測大氣、鉆冰芯,由中國科學院院士、中國科學院昆明植物研究所研究員孫航牽頭的科考小組則采集了9000余份植物標本,初步鑒定出普若崗日冰原地區100余種植物,包括2個疑似新種和20多個區域新紀錄種。

目前,科考小組已經發現墊狀物種如囊種草、蘚狀雪靈芝是冰緣生態系統中的關鍵物種,能改良局部微環境,形成“肥島效應”,進而能聚集其他物種生長在一起,形成微群落,使得茫茫冰緣極端環境呈現小的“綠島”,這對維持冰緣生態系統結構的穩定以及增加物種多樣性有重要的作用。調查也發現隨著冰川的快速退去,物種也在沿冰川退縮而向上擴散等。

“原來在這個區域幾乎沒有標本采集記錄、沒有系統的研究,我們的調查填補了這方面的空白。”孫航說,“下一步,我們將解析冰緣植物適應極端環境的分子機制,揭開冰緣植物進化和生存的奧秘,并探索冰緣植物對全球變暖的響應。”

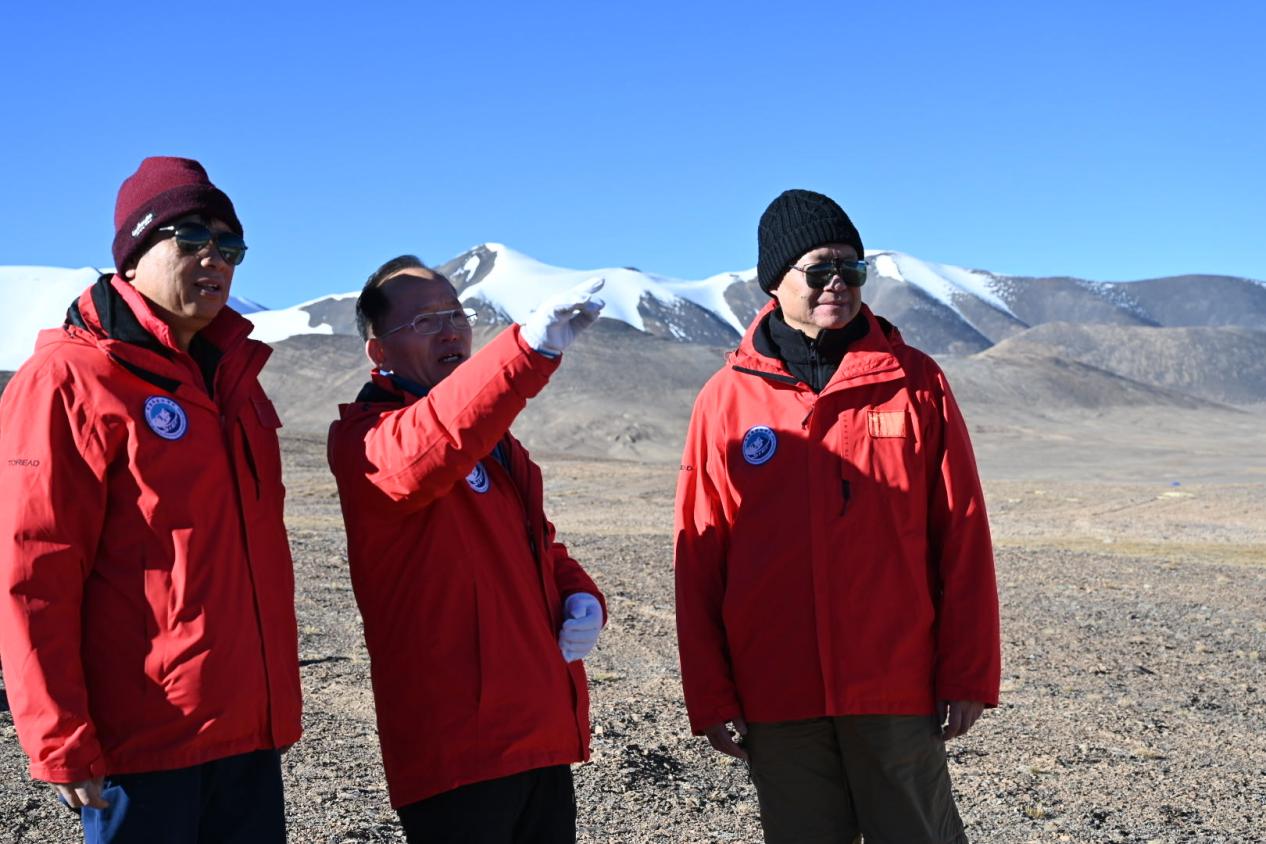

姚檀棟(中)在普若崗日冰原向孫航(左)、朱彤(右)介紹10號冰川的變化。馮麗妃攝

姚檀棟(中)在普若崗日冰原向孫航(左)、朱彤(右)介紹10號冰川的變化。馮麗妃攝

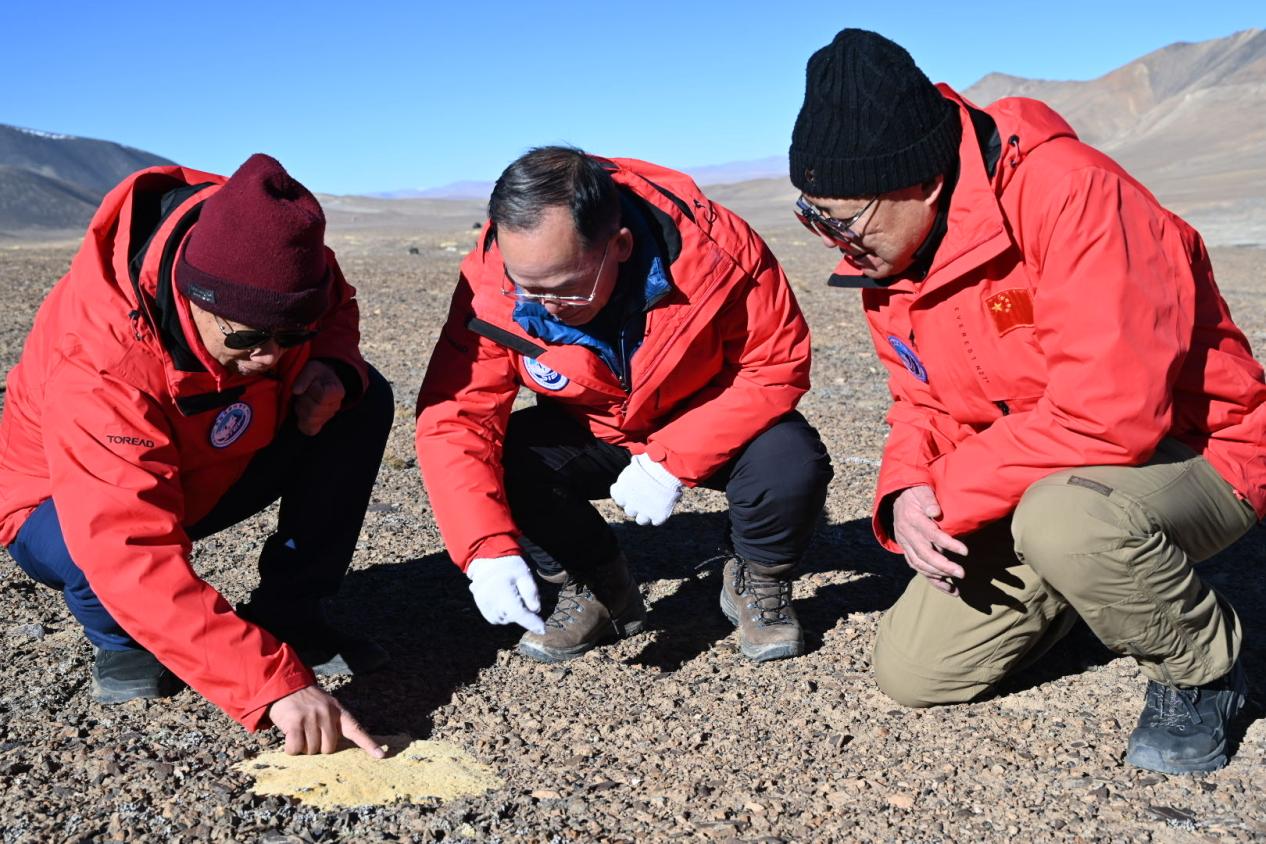

9月30日,孫航(左)向姚檀棟(中)、朱彤(右)介紹普若崗日冰原10號冰川附近的冰緣植物。馮麗妃攝

兩湖:“創紀錄”的喜與憂

在天光云影的掩映下,從深藍逐漸過渡到碧綠的湖水浪趕浪拍打著湖岸。站在色林錯湖邊,你能感受到自然界直擊心靈的純粹風光。

20世紀70年代以來,由于氣候變暖帶來的降水增加和冰川融化,色林錯一直在擴張。其湖面面積自1999年以來擴張近三分之一,超過納木錯,成為西藏第一大湖。

中國工程院院士、中國水利水電科學研究院正高級工程師王浩牽頭的科考小組發現,這種“創紀錄”的擴張帶來的隱患亟需關注。“近10年,色林錯平均每年增加4.6億立方米水量和6平方千米的水面面積,水位平均每年上升20厘米。湖泊擴張迅速,已經對當地造成了顯著影響。”王浩說,流域降水量增加是色林錯擴張的主要原因,增溫導致的冰川融水增加是色林錯擴張的重要因素,湖泊擴張過程呈現出明顯的階段性特征。

考慮到未來湖水位繼續上漲的概率較大,科考小組基于視頻AI技術建立了色林錯水位實時觀測站,提出應加強流域水循環全過程監測,預估湖泊的水量平衡點和水位上漲幅度,防范因湖泊出水口斷面沖刷造成的水文風險,科學分析適應氣候變化影響的調控策略。

色林錯。馮麗妃攝

色林錯。馮麗妃攝

湖面海拔4725米的納木錯是世界上海拔最高的咸水湖,鉆取納木錯湖泊巖芯是這次“一原兩湖三江”科考活動的重點任務。這一任務早在今年7月中旬就率先完成,中國科學院青藏高原研究所聯合德國、瑞士、英國和美國等多國科學家及鉆探技術人員共同實施的納木錯國際大陸科學鉆探計劃,創造了我國湖泊鉆探最深紀錄——深度超過400米的湖底沉積物鉆取,為“叩問”百萬年來氣候環境變化研究提供了關鍵的實物支撐。

兩湖周邊,各類研究也開展地如火如荼,成果頻出。

由中國科學院院士、中國科學院地質與地球物理研究所研究員吳福元牽頭的科考小組發現,距納木錯不遠的念青唐古拉山主峰附近的高海拔地帶(5200至5600米),大量存在富含稀有金屬鈹的礦物—綠柱石偉晶巖,標志著青藏高原核心區域稀有金屬礦床勘查取得重要進展,進一步提升了我國在稀有金屬資源的戰略儲備。

由中國科學院院士、中國科學院青藏高原研究所研究員方小敏牽頭的科考小組首次在色林錯以東約60公里的倫坡拉盆地開展的超千米鉆探計劃,截至9月29日鉆探深度達915米,刷新了我國青藏高原環境科學鉆探紀錄。該鉆探計劃將首次獲取青藏高原腹地晚始新世約4000萬年以來巖芯記錄,揭示亞洲水塔形成演化歷史及青藏高原腹地構造、氣候、環境和生物多樣性協同演化過程與規律。

由中國工程院院士、中國氣象科學研究院研究員徐祥德牽頭的科考小組首次在色林錯、納木錯周邊和長江源頭等區域開展了無人駕駛垂直探測平臺野外試驗,在高原惡劣環境條件下對大氣溫、濕廓線等垂直結構進行了24小時連續觀測,有效彌補了大氣三維高空探測空間不連續、時間跨度大等不足,為災害性天氣發生發展過程研究提供了重要科學依據。

三江:溯本追源做“體檢”

長江、雅江、怒江是惠及全球最多人口的大江大河源頭,針對這些生命源區的考察也在通過“拉網式”“滾地毯式”科考方式全面、深入地展開。

長江源是亞洲最重要的“水塔”之一,其源頭冰川的穩定性直接影響著下游生態以及水資源安全。冬克瑪底冰川是長江源支流布曲的源頭之一,最高海拔6074.8米。第二次青藏科考隊員通過搭載有探地雷達的大型無人機,結合地面三維激光掃描、遙感技術觀測,為冬克瑪底冰川做了一次全方位的“體檢”。

“我們把這部分工作定名為給長江源頭冰川‘做CT’,旨在為青藏高原的氣候變化、水資源管理、環境保護、區域發展提供本地數據。”中國科學院西北生態環境資源研究院研究員何曉波說。

他表示,冬克瑪底冰川的監測是兩代青藏科考人的一場“接力賽”。1989年,我國科學家首次對冬克瑪底冰川進行考察,35年后,第二次青藏科考隊發現大小冬克瑪底冰川退縮了400多米,整個冰川減薄了9米。

此外,在長江源沱沱河流域,科考隊員將定期采集和不定期加密采樣相結合,研究干濕季節不同水體的穩定同位素和水化學時空特征;在雅江源區拉薩河流域廓瓊崗日冰川,開展徑流泥沙變化過程加密觀測;在怒江源區內布加崗日冰川、錯那湖,進行各種水體的水樣采集與分析……以此了解三江源頭的徑流變化,采取科學的保護措施。

引人注目的是,科考隊員還在廓瓊崗日冰川開展了人工增雪試驗,并在試驗區及下游觀測云結構與增雪效果,評估人工增雪對冰川保護的成效。

攻堅:用科技守護綠色發展

青藏高原是地球第三極,除了與壯美的山河風光作伴,科考隊的每一項突破,都是在高寒、缺氧環境中不懈攻堅的結果。

科研攻堅旨在守護綠色發展。正如姚檀棟所說:“我們要努力取得重大科研突破,為青藏高原經濟社會發展和生態環境保護提供決策依據。”

在“一原兩湖三江”科考活動中,科考隊以國家公園建設為抓手,深入開展羌塘國家公園考察研究;建立了山水林田湖草沙冰地球系統綜合觀測平臺,分析地球系統多圈層鏈式響應過程機理;核算拉薩城市圈資源環境承載力,提出拉薩城市圈綠色發展模式。

例如,青藏高原國家公園群科考分隊對藏北那曲國家公園涉及區域進行再次科考,發現當地在生態環境保護、城鄉建設面貌、旅游產業發展、人民生活水平等方面發生了巨大變化。但同時仍存在“一刀切”過度保護問題未得到有效解決,一味強調“最嚴格”保護,導致自然保護地可以開展的綠色產業受到絕對限制等問題。

“我們建議西藏‘十五五’發展規劃謀劃中,以高品質國家公園為主體的自然保護地體系建設進一步夯實生態安全基礎,以高水平國家公園群綠色產業發展鏈培育開辟高質量發展新賽道,推動高品質保護與高質量發展的良性互動。”中國科學院地理科學與資源研究所研究員樊杰說。

今年9月是青藏高原生態保護法實施一周年。第二次青藏科考實施7年來,科考隊用一項項成果全過程科學支撐了青藏高原生態保護立法,闡明了氣候變化影響下“亞洲水塔”失衡特征和影響,提出了水資源與水安全的科技發展戰略。

10月的西藏,5000米到6000多米的高海拔氣溫已將至零度以下,許多科考隊員依然堅守在科考一線,為守護“水塔”貢獻力量。

普若崗日冰原科考營地東側,白雪在消融的10號冰川上形成一個“蘋果形”的圖案,9月30日,姚檀棟看到有一朵“白鴿”一樣的祥云掛在冰川上,他用手機相機抓拍到了那一刻。

國慶當天,他在微信上留下祝福:“平安中國,和祥華夏!”

普若崗日冰原10號冰川上的“蘋果形”圖案與空中云朵形成的“白鴿”。姚檀棟攝

普若崗日冰原10號冰川上的“蘋果形”圖案與空中云朵形成的“白鴿”。姚檀棟攝

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/10/531421.shtm10月11日,科幻電影《749局》科影融合特別場在京舉行。電影主創團隊與科技領域相......

10月11日,甘肅省迎來了職業教育領域的一個重要里程碑——甘肅林業職業技術大學正式揭牌成立。這一歷史性時刻標志著歷經六十八載發展的甘肅省唯一一所林業類高等院校,正式邁入了本科教育的新階段,開啟了新的征......

”標志性科考活動獲系列重大突破 “第二次青藏科考標志性科考活動守護水塔‘一原兩湖三江’科考主體任務已經基本完成,這次科考從天到地、從冰到水取得了全方位的進展。”第二次青藏科考隊隊長、中國科學......

關于確定2024年國家環境健康管理試點名單的通知北京市、河北省、內蒙古自治區、遼寧省、黑龍江省、江蘇省、浙江省、江西省、山東省、湖北省、湖南省、廣東省、重慶市、四川省、貴州省、陜西省、青海省生態環境廳......

10月8日,華中農業大學果蔬園藝作物種質創新與利用全國重點實驗室、藥用植物資源可持續利用團隊梅之南教授和楊慶勇教授課題組,發布了首個專門面向菊科植物的多組學數據庫平臺——AsteraceaeMulti......

實驗桌上堆放著精密儀器和焊接工具,電腦上是正在運行的電路圖,一頁頁寫滿了數據、畫滿了圖樣的紙張在桌面鋪開,各式或大或小的電子元件前,南京郵電大學工程實驗教學部創新中心副主任郝學元正在埋首研制電工電子實......

近日,記者從中國計量大學獲悉,該校生命科學學院蜜蜂與蜂產品學研究團隊主持的兩項推薦性國家標準《GB/T44349-2024 蜂花粉總多酚的檢測福林酚試劑比色法》和《GB/T44350-202......

10月10日,由廣東省機械行業協會組織并主持召開的“面向軟性物料的多級賦碼追溯柔性包裝生產線研制與應用”項目科技成果鑒定會議在廣東佛山舉行。經專家鑒定,該項目成果總體技術水平達到國際先進水平。記者獲悉......

近日,中國熱帶農業科學院橡膠研究所組培與轉基因團隊在全球率先獲得了橡膠樹CRISPR/Cas9純合基因編輯橡膠苗。相關研究成果在線發表于《經濟作物和產品》(IndustrialCropsandProd......

近日,中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所香(大)蕉栽培生理生態研究組從森林鏈霉菌2-6中分離獲得抗枯萎病菌(FocTR4)的活性物質FluvirucinB6,解析了該抗真菌物質的抑菌作用位點及抑菌機......