1964年,施雅風(右一)等人在希夏邦馬峰冰洞內。

■本報記者 丁佳

新疆天山冰川觀測站,海拔3600米的前進營地,稀薄的空氣、凜冽的寒風、粗糙的石礫、皚皚的白雪……眼前的一切充滿著原始和危險的氣息,卻莫名喚起了一種親切感。

這會不會是他最后的朝圣?

時隔多年,那種久違的激動又一次在施雅風的心中翻騰。他執拗地想:只要再往上300米,就能到達冰川了。

那是他的精神家園,所有夢開始的地方。

可是,同行的年輕人攔住他,怎么都不讓他上去。2001年的施雅風,已是中國科學院院士,享譽國內外的地理學家、冰川學家;更重要的是,作為82歲的老人,沒有人敢讓他再往上爬300米。

就這樣,施雅風與一生摯愛的冰川遺憾作別。

施雅風一生考察過六七十條冰川,開創了中國冰川考察和研究事業。他對冰川、對科學、對真理的愛,就這樣一直熊熊燃燒著,即使歷經了90余年漫長歲月的沖刷與試煉,也未曾有一刻熄滅過。

初 見

火車整夜在秦嶺里穿梭,等到天亮時,已換了天地。

窗外的景象,令在江蘇海門濕潤沙洲上長大的施雅風始料未及——大西北特有的干奪走了所有多余的色彩,連綿山丘寸草不生,不管是景還是人,都呈現出一種粗糲的沙黃色。

那時的他還未意識到,在這片無依之地,自己將播下最圣潔的一粒火種。

1957年6月,施雅風和鄭本興、唐邦興受命離開北京去蘭州,并在那里加入了祁連山西段地質考察隊,開展地貌區劃研究。他們計劃經甘肅河西走廊,翻越祁連山西段,最終進入柴達木盆地。

一天,考察隊走到了黨河谷地,已經跋涉兩天的隊員們紛紛下馬飲水休整。施雅風的注意力很快被前面的景象所吸引——那是一座雪山,潔白的冰川好像新娘的頭紗,沿著山坡披掛下來,在陽光下閃著光。

施雅風新奇不已,帶著兩名年輕人、一名蒙古族警衛,騎上馬和駱駝,直奔雪山而去。

雪山這么近,卻又那么遠。起初他們自信地以為當天就可以往返,哪承想走了一天都沒有摸著雪山的邊。天已經黑了,他們只好找到蒙古族牧民的氈房借宿一宿。

第二天上午他們接著趕路,終于來到了雪山腳下。一行人沿著溪溝亂石往上爬,直到下午5點,終于登上了海拔4500米的馬廠雪山冰川邊緣。

世界的參差展現在施雅風眼前。

那是一個與他過往所見截然不同的世界。新中國成立后沒幾年,施雅風就從南京調到了北京工作,在中科院生物地學部當副學術秘書,參與編制中國第一個科學技術遠景規劃。他每天所共事、學習、景仰的都是竺可楨、黃汲清這樣的大家,是一座座學術上的高山。

可在這里,在這荒蕪的祁連山腹地,38歲的施雅風才第一次看見了屬于自己的那座山。從這里開始,他將終其一生去攀登,直到自己也成了一座高山。

“我們走走,摸摸,看看,嘗嘗。”施雅風像個好奇的孩童一樣四處查看。起初他們看到的是被沙塵染黃的雪,再往上走就看見了米粒般的粒雪和晶瑩的冰川冰。那模樣真叫人愛不釋手。

可惜天色已晚,施雅風一行只在冰川上停留了一個小時,就不得不啟程返回。等他們回到山下的蒙古包時,已經是深夜12點了。

午夜時分,施雅風心里的火苗被點亮了。“我當時就在想,祁連山有這么好的冰川水源,西北卻有大片寸草不生的戈壁和荒漠,應該把冰川水很好地利用起來。”

在考察中施雅風發現,山北坡有冰川,水源充足,牧草豐盛,牛羊成群;山南坡沒有冰川,考察隊連取水做飯的地方都找不到。南北坡的強烈對比,引發了他研究冰川的強烈興趣。

這短短一個小時的初見,改變了施雅風的人生軌跡。

回到北京,施雅風向中科院領導詳細匯報了考察經過,建議中科院開展冰川研究,盡快填補這一學術空白。時任中科院副院長竺可楨接受了施雅風的建議,并讓他負責組建冰川考察隊。

從此,星星之火,開始燎原。

出 征

此后推進速度之快,超出了施雅風的想象。

1958年全國掀起的“大躍進”運動,陰差陽錯地推動了中國冰川考察的成功。

“你們搞冰川考察,能不能用半年時間基本查清祁連山冰川資源的分布和數量?”

“我們打算用3年時間查清這一帶的冰川情況。”

“3年太慢了!假如你們能夠半年完成任務,你們要什么條件我們提供什么條件!”

1958年6月,施雅風等人再度來到蘭州,拜訪了時任甘肅省委第一書記張仲良。張書記上來就把原定3年的任務壓縮到半年。

施雅風一夜無眠。

機遇和挑戰的天平,在施雅風心中反復搖擺:一方面,他只有一次登上馬廠冰川的經驗,更缺乏起碼的冰川學科訓練;另一方面,省里開出了這么好的條件,又著實千載難逢。

對于大自然,施雅風有一種出乎天然的熱愛。抗日戰爭時期,浙江大學遷到遵義,同學們經常看到施雅風拿著地質錘,挎著背包,裝上羅盤、高度表、地形圖和筆記本,帶點零用錢,一頭鉆進遵義鄉下考察,一去就是幾個星期。

白天,他一般在野外步行三四十里地,邊看地形邊做筆記,思考著地貌形成的過程;晚上累了,就在當地找個小旅館住宿,第二天爬起來接著走。

這是他與天地對話的獨特方式。在大自然中,他可以無拘無束,可以盡情釋放自己的天性。相較而言,新中國成立前幾年,他到中科院地理研究所工作,那些由于經費緊張而只能在辦公室看書的日子,就枯燥難耐得多。

答案很明顯了——他要上冰川!是夜,施雅風就擬定并組織6個分隊,提出了調人、調車、購置裝備等需求。

讓施雅風感到驚訝的是,他所提出的要求竟然在短短幾天里全部到位。中科院方面請來了蘇聯冰川學家,還緊急調撥了10萬元經費。就連登山用的釘鞋,省政府的人都教了他們一個土辦法:在當地獵人穿的靴子下綁上自制的釘子。

100多人組成的考察隊,浩浩蕩蕩地向祁連山進發。嘉峪關南邊一條離公路不遠的冰川,成了他們的“練兵場”。

7月1日一大早,隊員們帶上水壺、干糧,拄著冰鎬,開始沿著山溝往上走。眼看著離冰川越來越近,可臨近中午,迎面一座200米高的小山攔住了他們的去路——冰川不見了。

“大家奮力攀登,出了一身汗。爬上去一看,豁然開朗,我們朝思暮想了好幾天的冰川,就躺在前面。”施雅風恍然大悟,剛才那座讓人咬牙切齒的小山,就是由冰川沉積物堆成的小丘啊!

顧不得疲勞,施雅風一紙電報急送北京報捷,并將中國人自己發現的第一條冰川命名為“七一冰川”,以此為黨的生日獻禮。

電報發到北京時,中科院領導正在召開由各所研究人員參加的大會,不僅當場就宣讀了電文,還給施雅風他們寫回電,高度贊揚了考察隊的業績。這給了施雅風極大的鼓舞。

但人生怎可能盡如人意?一個人既然能夠被時代的洪流高高揚起,也同樣能被裹挾著重重拋下。

歸 來

施雅風骨子里有股狠勁,認準的事他會做到底,說話做事也是喜歡打直球。這樣的習慣,沒少讓他碰壁。

1960年,中科院在蘭州掛起了“冰川積雪凍土研究所籌備委員會”的牌子。施雅風再三權衡,舉家從北京西遷到蘭州,負責研究所業務工作。

施雅風的妻子沈健原先在中科院生物學部工作,對于搬家的決定,她思想上有些準備,開始并沒有反對。可到了蘭州,生活條件之艱苦,讓她多少有些抱怨。“要知道蘭州生活條件這么差,搬家的時候應該多帶些油。”

她心疼帶過去的兩個女兒。大女兒一次拿到一個饅頭,卻舍不得一下子吃掉,坐在那里一點一點剝著吃。

她也心疼不得不留在北京的小兒子。當時只有4歲多的施建成一個人在香山附近的六一幼兒園全托,每隔兩星期,好心的班主任田老師就會把他帶回自己家過個周末。

這并不是最糟糕的。來蘭州之前,施雅風因在交心會上的一句話遭到了批判。雖然在時任中科院黨組書記張勁夫的保護下免予處分,但消息還是傳到了大西北。

人們以為施雅風是被“發配”到蘭州的,所以只給他們全家分配了兩間背陰的“丙種房”。冬天很冷,施雅風不得不穿著皮大衣、腳蹬毛氈靴,忍著饑餓,在寒冷的夜晚挑燈工作。有一天晚上,施雅風和沈建都去單位開會,家里的窗子竟然被大風吹了出去。兩個女兒留在家里,拼命拉著窗戶,嚇得直哭。

即使是留在北京的施建成,也真真切切感受過蘭州的苦。“1961年春節,父親請同事幫忙把我帶到蘭州過年。回北京的時候,父親在火車站給我買了個包子,我拿在手上還沒吃,就被一個人搶走了。”

挨餓的不僅僅是施雅風一家,整個研究所的人都在挨餓。餓了,就喝水充饑;水太淡了,就放點鹽;鹽喝多了,身體就浮腫;身體浮腫了,思想也隨之亂了起來。

為了避免人心渙散,施雅風想方設法托人從北京帶來些吃的。北京大學地理系教授崔之久就給這些搞冰川研究的骨干分子捎過罐頭。可是,研究人員領了罐頭,都拿回去給孩子吃了,自己還是吃不到。

“施老頭發現,發罐頭不解決問題,就想了個辦法——到蘭州飯店訂好飯,叫大伙去吃,這樣老婆孩子總不好去了吧。”崔之久說,“施老頭”就是這樣想盡一切辦法,也要保證科研人員的身體。

至于“施老頭”自己,則靠著學抽煙提神過活。直到轉年夏天能買到“高價糖”了,他才停止吸煙。這是他人生中的唯一一段吸煙史。

三年困難時期,研究所一再精簡,最后縮編為地理所的一個研究室。但施雅風相信,只要有生力量還在,一切就有希望。煙起煙滅,他靠著心里僅存的一點希望之火,在生活的谷底忍耐著、蟄伏著,準備著與冰川的下一次相遇。

1964年,機會終于降臨了。中科院交給施雅風一項任務——配合中國登山隊攀登希夏邦馬峰。

位于西藏自治區定日縣境內的希夏邦馬峰是當時世界上唯一一座還沒有被征服的8000米級高峰。當時主管體委工作的賀龍副總理強調登山運動要有科學考察配合。這種聯合,對科學考察和登山運動都有好處。

施雅風對這次考察極為重視。當時他的牙齒有點毛病,為了準備這次考察,干脆把滿口的牙都拔了,全部裝上假牙。

他常說:“冰川事業是一項豪邁的事業,是勇敢者的事業!”在野外工作,危險時有發生,確實是需要勇氣的。

一次科考途中,一名同事把墨鏡丟了,施雅風就把自己的借給他戴。當時是陰天,施雅風覺得雪的反射不會太厲害,沒有在意。哪知道回帳篷睡了一覺,眼睛就睜不開了,針刺一樣疼。蘇聯專家告訴他,這是得了雪盲癥。

野外工作有苦也有樂。一次在祁連山,考察隊突遇暴雨,隊員們個個被淋成了落湯雞。雨停以后,大家去砍了柴,把大石頭燒燙,然后搭起帳篷,把水澆到熱石頭上,做了一間“桑拿”屋。大伙輪流到里面洗澡,舒服得很。

在希夏邦馬峰,45歲的施雅風第一次登上了6000多米的冰磧山頂——每走20多步,就因為氣喘厲害不得不停下來;900米的高差,整整走了6個小時。

可大自然贈予他們的更多。就在這布滿危險的苦寒之境,他們再一次見識到大自然的鬼斧神工——冰塔林。冰塔的高度從幾米到30多米,大的像金字塔,小的像匕首。施雅風穿行在這片被陽光照耀的銀色森林中,感覺自己走進了仙境。

希夏邦馬峰考察,成了1966年開始的大規模科學考察珠穆朗瑪峰和西藏地區的前奏。在科考隊的幫助下,登山隊也成功登頂。8000米的高峰上,點燃了屬于中國人的圣火。

時至今日,中國冰川學家的足跡走遍了地球三極。李吉均、程國棟、秦大河、姚檀棟等數位冰川凍土界院士,在施雅風的培養和感召下成長了起來。在一代代中國冰川人的傳承下,希夏邦馬峰的火種撒遍了全球。

生 死

常年野外科考,讓施雅風練就了超強的生存能力。常人眼里的臟、亂、差,對他來說都不在話下。大家都很羨慕他上車就睡覺、下車就干活的神奇效率。崔之久直接說:“他就是搞這一行的料。”

施雅風上床入睡很快,跟地質學家劉東生“配合默契”,一個磨牙,一個打呼嚕,此起彼伏。誰要是不幸跟他倆挨在一起,那整晚都別想睡踏實。

施雅風生性樂觀、隨和、好玩,有時候天真得可愛。當上院士后,他跟一行人去大興安嶺考察。當地很重視,在飯館吃飯時,旁邊堆了好多青島啤酒。施雅風第一次見到這種場景,驚奇地問:“我能拿一個空瓶子作紀念嗎?”惹得旁人不知如何是好。

施雅風自嘲“對于生活上的事情總是稀里糊涂的”,可只要一提到科學,他就格外較真兒。他組織人花了20多年時間編制的《中國冰川目錄》,詳細記錄了中國境內4.6萬條冰川信息,給世界留下了寶貴的科學財富。

曾經有一段時間,施雅風一見到中科院院士丁仲禮,就要跟他討論“歲差周期”。每當這時候,丁仲禮都會在心底感嘆:老頭真有探索勁啊!

“老頭”的稱呼,是晚輩對幾個地學界“超級老頭”的私下叫法,比如地質學家劉東生、礦床學家涂光熾、大氣物理學家葉篤正、遙感專家陳述彭,當然也包括施雅風。這些“老頭”的共同特點是學問好、精力旺盛、永不滿足。

對于子女,他表現出極大的慈愛。施建成至今還記得,小時候父親帶他去頤和園游泳,自己騎在父親肩上。到了水比較深的地方,父親故意把頭一低,把年幼的施建成嚇得大叫。

他從不將個人意志強加給孩子。施建成雖然現在是中科院國家空間科學中心的微波遙感專家,但小時候卻頑皮得很,上課搞小動作,成績不好,有時還跟人打架,經常被老師找家長。施雅風倒也不著急,言傳身教,靜待花開,直到兒子懂得了知識的力量,也走上了科研路。

見到冰川,施雅風會莫名地激動。對于始終與野外考察相伴相隨的生命危險,他沒有懼怕過,以至于那些摔下馬背、被大石頭壓住、差點滑下山去的“玩命”故事,他都能很從容地講給朋友聽。

他也沒有懼怕過“權威”。他信奉亞里士多德的那句名言“吾愛吾師,吾尤愛真理”,丁仲禮用“真理的斗士”來形容他。中國地學界那個著名“公案”,他是主要發起者。關于廬山到底有沒有冰川的爭論,他站出來公開挑戰,并因此背負了極大的責難。

但人總是血肉之軀,自我否定、信念動搖,施雅風并不是沒有過。

1966年,一封電報將在四川進行泥石流考察的施雅風召回蘭州。等待他的,是暴風驟雨般的運動。

生活的苦尚能忍受,但倘若再也不能觸摸自己摯愛的冰川,那是他難以接受的折磨。在喪失了整整3年工作時間后,施雅風覺得,這一輩子都白干了,一切都被完全否定了。他想到了死。

8月一個中午,他偷偷從牛棚跑到了蘭州黃河大橋,跨過欄桿,從橋上跳了下去。

他想當然地以為,這么高的落差跳下去,肯定就昏死過去了。可沒想到,兒時練就的水性讓他一落水就打了個滾,浮了起來。

“這個時候我的腦子就有點清醒了。我想到了我的母親,想到了我的家庭,想到了我的事業,覺得不應該死。”施雅風吧吧噔噔游到了河心沙洲——段家灘上,趴在泥里面,一身的水。

因為這次事件,從部隊派到蘭州分院的軍管委主任說,“不要再批斗施雅風了”。這句話讓他得到了解脫。慢慢地,他也可以看看書、寫點材料了。“那時候我想做研究的欲望特別強烈。”

趴在段家灘的泥地里,施雅風明白了,在他的人生里,還有黃河水都澆不滅的信念,還有比生命更重要的東西,他還要再上冰川。

桃 源

在社會的風浪里沉浮,每個人都需要一座可以喘息的小島。對于施雅風來說,這座小島就是飄浮在云端的冰川。

施雅風有一張很得意的照片叫“策馬揚鞭”。照片上的他騎在一塊風化的石頭上,石頭酷似一匹駿馬,施雅風背著軍用水壺,喜悅之情溢于言表。

照片的拍攝地點是位于中國與巴基斯坦邊境的喀喇昆侖山。這條山脈在突厥語中的意思是“黑色巖山”,又被很多冒險家稱為“兇險的山”。全世界中緯度地區長度超過50公里的冰川共有8條,喀喇昆侖山獨占6條。

在這些冰川中,巴托拉冰川活動極其活躍,連接中巴兩國的友好公路喀喇昆侖公路就位于這條冰川的末端。為了援建這條國際公路,中國派出了9000多人,在異常艱苦的條件下施工了7年,犧牲的工程人員多達百余名。

可是,1973年春夏之交,巴托拉冰川暴發洪水,沖毀了這條友誼之路。一個兩難的問題也被“沖”到了中國面前:如果公路改道重建,耗資幾近天價;如果原地修復,喜怒無常的冰川是否會再度發狂?

為了作出科學決策,國家將考察巴托拉冰川的任務交給了中科院,要求用兩年時間摸清冰川運動和變化特征,并提出中巴公路通過方案。

這項任務的核心是預報。科學家需要給出一個判斷:未來數十年里冰川的進退、冰融水道的變化是否會再度給中巴公路帶來危害。

“這個任務比較硬,可是要兌現的。”崔之久承認,“一般我們都比較‘怕’這種任務。”可施雅風義不容辭地答應了下來。

就這樣,55歲的施雅風再次背上行囊,來到了陌生的異國他鄉,在巴托拉冰川腳下搭起了帳篷。

清晨5點,他和年輕人一樣,頂著刺骨寒風翻山越嶺,進行第一班觀測;夜里,他打著手電,到洪扎河邊觀察冰川融水和洪峰情況。他的辦公室就是一張小板凳和行軍床前一個用石頭墊起來的木箱子,數據出來了,就在帳篷里計算。

苦是苦,但施雅風的心也因此得到了歸隱。那頂簡陋的小帳篷,讓他免去了各種干擾,得以潛心鉆研學問。在這個世外桃源里,他對冰川的認識大大加深了。

經過兩年野外工作和一系列復雜計算,他們終于得出結論——巴托拉冰川還會繼續前進,但是前進的極限值僅為180米,最終將在距離中巴公路300米以外的地方停住;16年后,冰川會轉入退縮階段,并一直持續到2030年以后。

也就是說,公路不必繞道重建,只需要適當變動橋位、放寬橋孔,原址修復。

1978年,中巴公路修復通車。這項工作為中國節約了1000萬元,并在此后獲得了國家自然科學獎三等獎,這也是我國冰川學建立以來第一次獲得國家獎。

至于巴托拉冰川,時至今日,它仍在應驗著施雅風的預言,收起了乖張的脾氣,緩慢地退卻著。

退卻著的還有施雅風的身體。步入老年之后,他接連患上了心臟病、糖尿病、高血壓,還安裝了心臟起搏器。但他始終樂觀勤奮,堅持鍛煉和工作,托舉著心中的那支火炬,直至彌留。

高舉著這火炬,他看清了夢想,踏過了平庸,撥開了迷霧,溫暖了自己,照亮了后來者的路。

借著這火光,他仿佛又看到了年少的自己。

那是一個星期天,正在浙江大學讀書的施雅風和同學們一起登上了天目山。山頂海拔在1500米以上,風很大,沒有樹木,就像一座孤島,矗立在云海之上。

頭頂上,碧空萬里,超脫塵世,那是這世界上無與倫比的美麗。

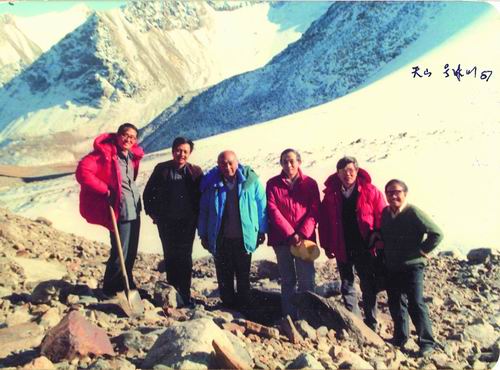

▲1987年,施雅風(左三)于天山1號冰川。

1964年,施雅風(右一)等人在希夏邦馬峰冰洞內。■本報記者丁佳新疆天山冰川觀測站,海拔3600米的前進營地,稀薄的空氣、凜冽的寒風、粗糙的石礫、皚皚的白雪……眼前的一切充滿著原始和危險的氣息,卻莫名......

1964年,施雅風(右一)等人在希夏邦馬峰冰洞內。■本報記者丁佳新疆天山冰川觀測站,海拔3600米的前進營地,稀薄的空氣、凜冽的寒風、粗糙的石礫、皚皚的白雪……眼前的一切充滿著原始和危險的氣息,卻莫名......

1964年,施雅風(右一)等人在希夏邦馬峰冰洞內。■本報記者丁佳新疆天山冰川觀測站,海拔3600米的前進營地,稀薄的空氣、凜冽的寒風、粗糙的石礫、皚皚的白雪……眼前的一切充滿著原始和危險的氣息,卻莫名......

中國共產黨黨員、著名地理學家、北京大學城市與環境學院教授謝凝高先生,因病醫治無效,于2022年10月3日20時在北京逝世,享年88歲。北京大學城市與環境學院10月4日發文介紹道,謝凝高先生1934年出......

3月21日是中國科學院院士施雅風誕辰100周年紀念日。20日,中科院西北生態環境資源研究院舉辦研討會,邀請施先生生前好友、同事、學生齊聚蘭州,緬懷這位“中國現代冰川之父”。1957年,施雅風參加祁連山......

今年春節,見到不少朋友的孩子,問起他們未來的志向,有的說掙大錢當老板,有的說做領導當大官,有的說學超女去唱歌,有的說學劉謙變魔術……回想起自己小時候,如果被問到這個問題,班上一大半同學都會回答:當科學......