文|《中國科學報》記者李思輝 實習生何睿

她是一位知名三甲醫院的科室主任:不僅負責科室的管理工作,而且每周4個半天坐診,每年主刀800多臺手術;

她是院士師門的“大師姐”:繁忙的臨床工作之余,做研究、帶學生、出成果,不斷創新卵巢癌治療方法。

不久前,她和團隊的一項前沿成果在Cell(《細胞》)上發表,不僅實現了其所在醫院建院124年來的第一次頂刊突破,而且刷新了我國婦科腫瘤學科沒有頂刊論文的歷史……

武漢最酷熱的時節,記者來到華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院婦科腫瘤科,見到了一身白大褂、說話干脆利落的高慶蕾醫生。

高慶蕾。

“患者真的很可憐,得了卵巢癌意味著一輩子‘病魔纏身’。”一見面,高慶蕾就向《中國科學報》講述了有關卵巢癌和病人的故事。

她告訴記者,即使見過了許多生生死死,她依然為重癥患者的不治身亡而難過。幾年前,一個母親因為卵巢癌反復復發、反復做化療,產生了耐藥性,情況很不好。那位母親最大的愿望就是看到讀高三的女兒上大學。然而,她還是沒能熬到那一天。

這件事,讓高慶蕾久久難以釋懷。“你知道她們多可憐嗎?”她給團隊成員講這個案例,是想告訴大家,一定要盡快找到新的辦法,絕不能眼睜睜地看著患者家庭投入了金錢、時間和期待,卻仍被卵巢癌這匹“脫韁的野馬”拖向無底深淵!

卵巢癌長期位列女性惡性腫瘤前十位,被稱為“沉默的殺手”。臨床顯示,這種癌癥早期發病隱匿,70%的患者確診時已是晚期,70%的患者在治療后會復發,70%的患者在確診后活不過五年。

卵巢癌的高復發率、高病死率和高治療難度,是擺在全世界專家面前的難題。卵巢癌的傳統治療方式與其他癌癥的治療思路類似,國際上慣用的NCCN指南(編者注:全球臨床醫師普遍認可和遵循的惡性腫瘤臨床實踐指南)一般采取先輔助化療、再手術的做法。但卵巢癌難根治、易耐藥、易復發的特點,提升了治療的難度和患者的致死率。

有沒有一種方法,能使卵巢癌的治療更加精準有效,并降低患者的耐藥性呢?

高慶蕾將目光投向了一款藥物——PARP抑制劑尼拉帕利。這款口服藥物安全有效且低毒。高慶蕾團隊嘗試開展新輔助PARP抑制劑尼拉帕利口服單藥靶向治療高級別漿液性卵巢癌的臨床試驗。

研究團隊分析發現,高漿卵巢癌腫瘤的免疫活化細胞因為eTreg這一靶點而無法起作用,因此目前針對卵巢癌的免疫治療效果不佳。“eTreg細胞相當于反動統帥,這個統帥消極怠工、不許士兵行動,所以免疫系統不抵抗,發揮不了殺敵作用。只有清除eTreg細胞并釋放免疫細胞,免疫治療方式才能起作用。”高慶蕾分析。

簡單理解,對于晚期卵巢癌治療,傳統的做法是先輔助化療,再手術、再化療。這種做法的弊端是化療在前、反復化療,容易產生耐藥性,嚴重制約化療效果。高慶蕾團隊找到了一種新的辦法,先服用藥物,控制腫瘤發展,接著做手術,最后再化療,從而降低患者化療的耐藥性。

研究之初,業界對這一做法有質疑,“主要是擔心風險”。很多臨床醫生和研究人員提出疑問:對于一個很難切凈的腫瘤,服藥能有效嗎?如果沒有效果,不是耽誤了病人嗎?在這樣的情況下,高慶蕾團隊需要找到有效的人群,獲得更多數據。

該團隊選取了數百個樣本,通過對127例高漿卵巢癌樣本進行單細胞和多模態分析研究,找到了清除eTreg細胞的CCR8抗體藥物,創新性地發現了針對HRD(同源重組修復缺陷)晚期腫瘤的治療方式。高慶蕾說:“這就像是一個壞掉的機器,我們需要找到它的故障點,然后精準地修復它。”

這項研究不僅探究了PARP抑制劑在卵巢癌治療中的新應用,而且針對同源重組修復缺陷這一關鍵靶點,提出了精準治療的新思路,為卵巢癌患者帶來了新的希望。

高慶蕾(右一)在指導學生做實驗。

從2022年啟動研究,拿到第一個樣本開始,到今年Cell論文正式上線,僅僅兩年多的時間,他們就完成了很多人四五年都很難做到的海量樣本檢測。他們是如何做到的?

高慶蕾把經驗歸結為研究的“三項基本原則”:工作要拼、時間要搶、改正要快。

從位于武漢漢口片區的華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院等機構采集到的樣本,需要立即進行特殊保存,并在數小時之內,穿過鬧市區,穿越長江,被送至位于武漢遠郊區的檢測中心。而檢測人員需要無縫對接,在短短十幾個小時內完成全部的檢驗、分析等工作,整個過程嚴絲合縫,宛如一場戰斗。高慶蕾則是這一場場戰斗的“總指揮”。

在2022年全美婦科腫瘤大會上,高慶蕾介紹了她的研究和樣本分析情況。臺下好幾位西方研究者提出類似的問題——“短時間內完成如此大量的樣本選取和檢測,你們是怎么做到的?”

高慶蕾告訴他們,這就是與病魔賽跑的“中國速度”。

她告訴記者,這樣的設計也許只有中國人才能保障完成。在美國,HRD的檢測需要14個工作日(約三周)才能出結果,但這對于極度危險的卵巢癌患者來說,實在太漫長了。在中國,為了和病魔賽跑,國內一些醫院、檢驗機構和愛心企業,圍繞這項重要研究建立了一套極其高效的運行機制,24小時+7天輪班,以確保在7個自然日內返回檢測結果。

高慶蕾團隊還把科研的“三項基本原則”應用到論文修訂上。因為在此之前中國婦科腫瘤學科還沒有在Cell發文的先例,大家格外珍惜這次機會。

面對返修意見,30多人的研究團隊從2023年5月開始連軸工作7個月,每天工作12個小時以上。為了使文章更嚴謹和完整,他們敲除了160個細胞系,補做了6個動物模型。“實驗的設計、平臺技術的建立,都是從0到1的摸索。”

大年初一,凌晨4點,當人們在節日的喜慶中沉沉睡去之時,高慶蕾敲下最后一個字符,最后一遍確認所有內容準確無誤,回傳了修訂的稿件——在這份回傳的稿件里,該團隊逐字逐條回答了審稿人的問題,匯總了84頁、22000字的回復。

正是這股子對科學研究的執著和認真,讓她和團隊克服重重困難,最終實現了中國婦科腫瘤學科的首篇頂刊突破,這也是華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院建院124年來的首篇頂刊。

高慶蕾(右二)和團隊成團。

這篇發表在Cell上的論文,還有一處令人欣慰的細節:論文署名那一欄,整整齊齊地寫著全體研究成員的簡體漢字姓名。

“這是一項完全由中國人完成的研究,所以也特別長志氣。”不論是在學術報告會上,還是在接受采訪時,每每說到這里,高慶蕾總會不自覺地微微仰起頭,頗有幾分自豪。

令很多人感到意外的是,基礎研究只是高慶蕾的“副業”,她的本職工作是一名臨床醫生。

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院相關部門負責人告訴《中國科學報》,高慶蕾是醫院手術臺數最多、手術時長最長的醫生之一。她一周出4個半天門診,平均每天做2至3臺手術,有的手術長達11個小時。從過去幾年的記錄看,她的手術以腫瘤手術居多。也正因如此,在綜合評估手術時長和手術難度的“醫院核心人力資源獎”評選中,高慶蕾曾在兩個年度被評為全院第一。

Cell論文署名欄寫著全體研究人員的簡體漢字姓名。圖源官網

一個看起來柔弱的女醫生是如何完成這么多高難度、高強度的手術的?

高慶蕾的經驗有兩條。第一,依靠醫生救死扶傷的信念——努力讓患者有更多存活和康復的機會是醫生的職責;第二,需要每天吃一大碗熱量十足的老武漢熱干面——一碗熱騰騰的熱干面下肚,“能保證六七個小時不餓”。

坐診、查房和手術之外的時間,才是她的科研時間。

“盡管我們不能像專門做基礎研究的科研人員那樣擁有大量、整塊、連續性的研究時間,但我們長期在臨床一線,掌握的情況比較具體、掌握的數據比較可靠,從臨床到基礎研究、再到臨床,也有一定的優勢。”高慶蕾說。

當下醫學領域,很多頂尖專家都是既擅長臨床,又能做基礎研究工作的“臨床科學家”。“臨床醫生—基礎研究人員”,兩種身份不斷轉換的過程,常常也是創新性成果誕生的重要催化過程。

高慶蕾告訴《中國科學報》:“臨床科學家做研究的主要目的不是發論文,而是解決臨床中的現實難題,找到治病的更有效辦法,救活更多的人。把臨床和基礎研究結合起來,非常重要。”

高慶蕾是中國工程院院士、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院婦產科學系主任馬丁的第一位博士生。她是“大師姐”,更是“拼命女俠”。師弟師妹們常常問她一個類似的問題——你既要坐診、做大量的手術,又要負責科室的管理工作、外出講學交流,還要做研究、帶學生、出成果,時間怎么夠用喲?

她的回答倒也干脆——第一,說話、走路、吃飯、做事都要快一點;第二,每天晚上不要早于11點鐘回家。

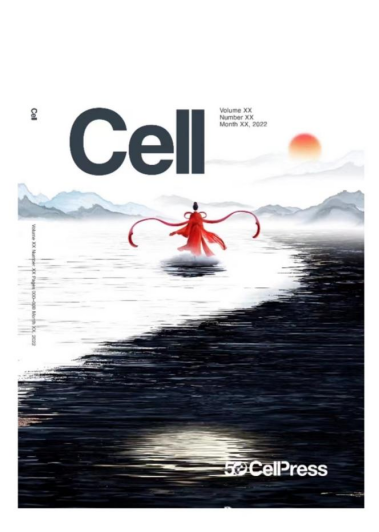

在學生心目中,她更像一個英姿颯爽的女俠——身輕如燕、雷厲風行,仗劍天涯。因此,在研究生們為Cell提交的備選封面圖中,有一張圖結合了中國傳統太極元素——陽的一面代表HRD(同源重組修復缺陷),陰的一面代表HRP(同源重組修復完整)。

畫面上,一個女俠紅袂飄舞,自黑壓壓的HRD人群中走出,從湖面奔向初升的太陽。

高慶蕾團隊給Cell設計的備選封面圖

相關論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.06.013

*文中圖片除注明外均為受訪者提供

文|《中國科學報》記者李思輝實習生何睿她是一位知名三甲醫院的科室主任:不僅負責科室的管理工作,而且每周4個半天坐診,每年主刀800多臺手術;她是院士師門的“大師姐”:繁忙的臨床工作之余,做研究、帶學生......

文|《中國科學報》記者李思輝實習生何睿她是一位知名三甲醫院的科室主任:不僅負責科室的管理工作,而且每周4個半天坐診,每年主刀800多臺手術;她是院士師門的“大師姐”:繁忙的臨床工作之余,做研究、帶學生......

文|《中國科學報》記者李思輝實習生何睿她是一位知名三甲醫院的科室主任:不僅負責科室的管理工作,而且每周4個半天坐診,每年主刀800多臺手術;她是院士師門的“大師姐”:繁忙的臨床工作之余,做研究、帶學生......

Fanzor(Fz)是一種廣泛存在于真核生物結構域的ωRNA引導內切酶,具有獨特的基因編輯潛力。2024年8月28日,麻省理工學院/博德研究所張鋒團隊在Cell在線發表題為“Structuralins......

葉綠體蛋白在ATP酶馬達的驅動下,通過葉綠體外膜(TOC)轉座子和葉綠體內膜(TIC)超復合體的轉座子導入。Ycf2-FtsHi復合體已被確定為葉綠體進口馬達。然而,其在前蛋白轉運過程中與TIC復合物......

文| 《中國科學報》記者李思輝實習生畢若雪“2021年暑假的一個凌晨,我突然靈機一動,思考了很久的一個模型突然清晰起來。我立即從床上蹦起來,花了5分鐘,在紙上把它清楚地畫了出來!”說起最近發......

“一稿多投”一直被認為是不端的行為,但這個“規矩”是在紙質時代信息溝通不暢的情況下制定的,近年來廣大作者呼吁取消這一觀念的聲音已振聾發聵!讓人欣喜的是,截止目前,已經有兩大國際知名出版社響應了這一呼吁......

文|《中國科學報》記者刁雯蕙2021年12月,在英國劍橋大學化學系的實驗室里,李懷光和導師AlexanderC.Forse彎著腰,目不轉睛地盯著一個飯盒,他們保持這個狀態已經有好一會兒了。10分鐘、1......

直到論文被Science接收發表,不斷收到祝賀、邀請信,蔡琳璧才逐漸意識到,“自己做了一項很有影響力的工作”“自己挺棒的”。近5年來,由于和導師的“秘密約定”:不在任何場合提及自己的想法和研究、以免被......

文|《中國科學報》見習記者江慶齡“目前由于沒有已發表的文章,簡歷比較寒酸簡潔,所以把我畢業答辯的PDF附上了,希望徐老師能給一次面試的機會。”2022年5月末,張衡給中國科學院上海藥物研究所(以下簡稱......