來自瑞士和美國等國家的科學家,利用人工智能(AI)技術監測了氣候變化對地球自轉的影響。根據研究結果,他們認為,人為造成的氣候變化正在不斷擾亂地球的自轉,導致每日時長(即日長)變長。隨著氣候變化加劇,這一趨勢還將加速。相關論文發表于近日出版的《美國國家科學院院刊》雜志。

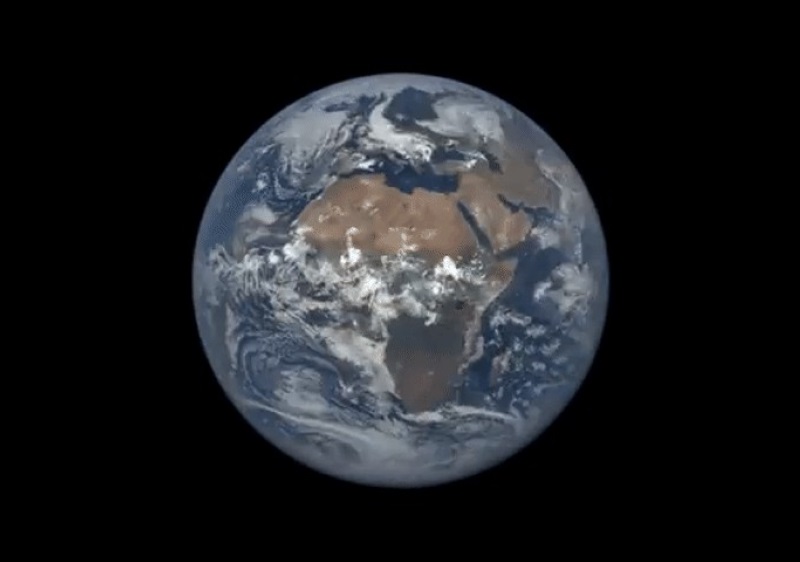

2016年美國國家海洋和大氣管理局DSCVOER衛星觀測到的地球自轉。

2016年美國國家海洋和大氣管理局DSCVOER衛星觀測到的地球自轉。

圖片來源:美國趣味科學網站

研究人員警告稱,日長變長等變化初時不易被人察覺,但它們可能會產生嚴重的連鎖反應,包括迫使人們引入負閏秒,影響太空導航,甚至改變地球內核的狀態等。

地球上日長一直在變化

現在,地球上的一天大約持續24小時(即86400秒),但這一時長并非固定不變。大約10億年前,地球完成一次自轉可能僅需19個小時。

在更短的時間尺度上,日長也頻繁波動。例如,2020年地球自轉速度比1960年有記錄以來的任何時候都快。到了2021年,地球的自轉速度再次放緩,但人類在2022年6月29日經歷了有史以來最短的一天。當天地球自轉速度創下最快紀錄,比標準時長少了1.59毫秒。

盡管如此,從長期趨勢來看,數千年來地球自轉的速度一直在放緩,即日長在變長。英國《皇家學會數學與物理學分會學報》的一份報告曾指出,在過去27個世紀里,日長平均每世紀增加約1.8毫秒。

造成這一現象的主要原因包括構造板塊運動、地核旋轉變化以及月球引力的影響。其中,月球目前造成的影響最大。具體而言,月球對地球產生拉力,導致潮汐作用,會逐漸減慢地球的自轉速度,導致日長變長。

氣候變化或為干擾因素

此外,科學家逐漸認識到,人為造成的氣候變化也在干擾地球自轉,導致日長變長。

研究人員認為,全球變暖導致海平面上升,影響了地球的自轉。圖片來源:美國趣味科學網站

研究人員認為,全球變暖導致海平面上升,影響了地球的自轉。圖片來源:美國趣味科學網站

在過去幾十年里,人類活動導致全球變暖,使得地球極地地區,特別是格陵蘭島和南極洲冰川和冰蓋加速融化。融化的水從地球兩極流向赤道附近,并在此聚集。這改變了地球的形狀,即兩極變平、中間略微鼓起。由于更多重量分布于離地球中心更遠的地方,導致地球自轉速度減慢。其原理類似于滑冰運動員在冰面上以自身為軸旋轉時,將手臂由頭頂伸向身體兩側會使旋轉速度減慢。

在最新研究中,來自蘇黎世聯邦理工學院、加州理工學院和阿爾伯塔大學的科學家,運用先進的AI程序,結合現實數據與物理定律,預測了地球自轉將隨時間如何變化。

蘇黎世聯邦理工學院大地測量學家貝內迪克特·蘇賈表示,他們的模擬結果顯示,全球變暖導致的極地冰川融化正在改變地球自轉的速度,導致日長變長。隨著氣候變化的加劇,這一趨勢也將進一步加速。

蘇賈稱,氣候變化目前使地球上的日長每世紀增加約1.3毫秒。但基于現有的全球溫度模型,到21世紀末,氣候變化將使地球上的日長每世紀增加2.6毫秒,成為影響地球自轉的最大因素。

可能影響精確計時和太空導航

蘇賈指出,日長變長最有可能的影響之一是需要引入負閏秒。這意味著在未來的某些日子里,我們需要從全球標準時間中減去一秒,以適應更長的日長。

1971年國際計量大會通過決議:使用“協調世界時”來計量時間。當“協調世界時”和“世界時”之差超過0.9秒時,國際地球自轉服務組織(IERS)就負責對“協調世界時”撥快或撥慢1秒,這就是“閏秒”。“閏秒”有正負之別,“正閏秒”就是加1秒,屆時全世界的原子鐘都會顯示“X:X:60”的奇特時間。而“負閏秒”就是減1秒,即在23時59分58秒就結束了一天。

今年3月28日,美國加州大學圣迭戈分校科學家鄧肯·卡爾·阿格紐在《自然》雜志刊發論文指出,負閏秒最早可能在2029年出現。

有科學家擔憂,引入負閏秒可能會擾亂計算機和智能手機的計時,因為許多計算機程序默認閏秒都是正的,人們需要對計算機系統進行重新編程,而這個過程容易出錯。

蘇賈還指出,日長變長還可能對太空定位導航產生影響。在將太空探測器送到另一顆行星上時,即使微小的時間誤差也可能造成顯著影響。

蘇賈團隊警告說,地球自轉軸的變化可能還會改變地球內核的自轉速度,從而影響日長增加的速度。不過,科學家仍需開展深入研究,探究這種潛在的相互作用。

(原標題:氣候變化或干擾地球自轉,導致每日時間變長)

進入汛期,我國多地頻現極端降雨,為何近年來極端性降雨不再罕見?中國氣象局公共氣象服務中心原氣象服務首席專家朱定真:大家感覺現在極端性降雨好像越來越頻繁。首先是在全球變暖這個大背景下,因為暖空氣里面含水......

來自瑞士和美國等國家的科學家,利用人工智能(AI)技術監測了氣候變化對地球自轉的影響。根據研究結果,他們認為,人為造成的氣候變化正在不斷擾亂地球的自轉,導致每日時長(即日長)變長。隨著氣候變化加劇,這......

來自瑞士和美國等國家的科學家,利用人工智能(AI)技術監測了氣候變化對地球自轉的影響。根據研究結果,他們認為,人為造成的氣候變化正在不斷擾亂地球的自轉,導致每日時長(即日長)變長。隨著氣候變化加劇,這......

來自瑞士和美國等國家的科學家,利用人工智能(AI)技術監測了氣候變化對地球自轉的影響。根據研究結果,他們認為,人為造成的氣候變化正在不斷擾亂地球的自轉,導致每日時長(即日長)變長。隨著氣候變化加劇,這......

近日發表在英國《自然·通訊》雜志上的一項新研究發現,氣候變化可能導致褐藻和海草的全球分布范圍縮減。這一研究為氣候變化對海洋生物產生普遍影響提供了新證據。褐藻和海草是構建海洋生態系統的關鍵植物,它們參與......

合理的時間分配是推動個人與社會進步的主觀能動行為。對植物而言,這種時間分配策略可能在漫長的進化過程中通過自然選擇形成。然而,長期以來,生態學研究更多關注植物在物質資源方面的利用策略,如碳、水、養分的分......

中新網北京6月25日電(記者孫自法)施普林格·自然旗下專業學術期刊《自然-生態與演化》最新發表一篇氣候變化研究論文稱,極端野火發生的頻率和強度在過去20年里可能增加了一倍,而且這類事件的6個最極端年份......

近日,《科學進展》刊發了中國科學院青藏高原研究所(以下簡稱青藏高原所)生態系統功能與全球變化團隊最新研究成果。研究發現,盡管氣候變暖導致植物生長季節延長,但植物仍能保持葉片生長和衰老時間的穩定平衡,即......

根據臨時選舉結果,歐洲綠黨在歐洲議會選舉中遭受了重大損失,而極右翼政黨則取得了巨大進展。據《自然》報道,盡管氣候變化對整個歐盟的選民來說是一個不那么重要的問題,但研究人員表示,新議會不太可能廢除關鍵的......

奧地利維也納大學的研究人員進行了一項開創性實驗,測量了地球自轉對量子糾纏的影響。這項14日發表在《科學進展》雜志上的研究,突破了基于糾纏的傳感器中旋轉靈敏度的界限,將為進一步探索量子力學和廣義相對論的......