■本報見習記者 葉滿山

沿著定武高速(G2012)一路向東,當道路與包蘭鐵路線平行時,只需再前行幾公里,便能遠遠望見黃河沿著群山的北面,在沙山下轉了個大彎,向東奔流。鐵路線兩側的沙漠被條狀的綠色長廊阻隔,像被兩條結實的臂膀緊緊保護著。

包蘭鐵路是我國發展國民經濟的第一個五年計劃修建的一級鐵路干線,也是中國第一條穿越沙漠的鐵路,成為連接包頭與蘭州兩大工業城市的大動脈。鐵路6次穿越騰格里沙漠,延長線達40多公里,其中寧夏回族自治區中衛市沙坡頭區西部的一段沙丘起伏最大,尤其是沙坡頭地段,全是高大的新月形格狀沙丘。“浮沙沒脛,人馬憚行”是當時沙區交通的真實寫照。要在這里修筑鐵路,相當困難。

怎樣才能使鐵路兩側的流沙固定,讓線路不受風蝕和沙埋,列車運行暢通無阻?如何選擇適宜的沙生植物?怎么有效防治沙害?隸屬于中國科學院西北生態環境資源研究院(以下簡稱西北研究院)的寧夏沙坡頭沙漠生態系統國家野外科學觀測研究站(以下簡稱沙坡頭站),就是為了解決這些問題于1955年建立起來的。一代又一代的沙漠科學家在這里耕耘,在解決許多沙漠科學基礎問題的同時,為全球干旱區生態環境建設提供“中國方案”,寫就了獨特的治沙故事。

列車通過沙坡頭草方格沙障路段。西北研究院供圖

1 開路先鋒,沙海扎根

1952年,我國已經開始籌劃建設一條連接包頭與蘭州的鐵路,并計劃將其延伸至新疆,以推動西北地區經濟社會發展。為此,鐵道部勘測設計院與中國科學院地理研究所(中國科學院地理科學與資源研究所前身之一)合作,對包蘭鐵路沿線進行深入考察,發現黃河北岸的路線雖然能避開嚴重地質災害,帶來顯著的經濟效益,但穿越流沙是一個巨大的難題。

“沙坡頭地區沙丘起伏,積沙深重,沙害頻繁發生且強度大、方向多變,對鐵路威脅極大。”沙坡頭站站長張志山提及那時的自然環境時表示,用當地人的話說就是“一年一場風,從春刮到冬”,據一些老人回憶,曾有大風將毛驢刮到了黃河里,風的威力相當大。

彼時,在遙遠的沈陽,中國科學院林業土壤研究所(中國科學院沈陽應用生態研究所前身,以下簡稱林土所)黨委書記兼所長朱濟凡收到一份鐵道部、林業部和中國科學院聯合下發的文件,指定該所參與包蘭鐵路防沙治害研究工作。

經過一系列調整和準備,一支涵蓋地理、土壤、植物、林業等領域、包括12位專家的防沙治沙研究隊伍組建起來了。他們先乘飛機抵達蘭州,然后換乘卡車前往中衛,最后騎駱駝前往沙坡頭。

研究團隊駐地童家園子村緊鄰黃河,被沙山三面環繞,環境異常艱苦。這里前往外界的唯一交通工具是羊皮筏子。每次從沙漠考察回來,他們都只能坐在沙地上,手腳并用,像坐雪橇一樣順著陡坡滑下來。

1955年,鐵道科學研究院、鐵道部西北設計分院(1956年改名為鐵道部第一勘測設計院)和林土所相關研究團隊合并,共同組建了鐵路防沙研究工作站(沙坡頭站前身)。

建站當晚,所有成員齊聚一堂,展開了一場熱烈的討論。大家一致認為應當集中力量,先研究鐵路兩側植物固沙的可行性。然而,要實現這一目標,必須解決幾個關鍵問題:一是如何在風沙肆虐的環境中,確保植物成功扎根生長;二是如何確保沙漠腹地的植物獲得足夠的水分;三是如何找到合適的固沙植物,并確定適宜的苗木規格和栽植密度;四是如何判斷沙地得到有效固定。

帶著這些問題,林土所時任副所長劉慎諤和沙坡頭站首任站長李鳴岡組織人員,前往黃河兩岸進行實地考察,調查天然植被并采集種子和苗木。

經過艱辛考察,團隊成員意外發現兩處茂密的油蒿群落和檸條群落。油蒿是一種半灌木,檸條則是灌木。劉慎諤深入分析后指出:“在固沙方面,蒿子只能起到輔助作用,必須與灌木搭配栽種才能取得更好的效果。”

在試驗區,團隊成員將不同的固沙植物搭配栽種。為了保護這些植物免受風沙侵害,他們決定設置沙障。最初的想法是平鋪鵝卵石,但這種方法不僅費工費料,而且材料難以獲取。考慮到沙坡頭區麥草資源豐富,他們改用麥草作為沙障材料。先在沙丘上撒下植物種子,然后覆蓋一層麥草,最后壓上沙土,這樣試驗區的固沙植物栽種就完成了。

2 抓住麥草,汽笛聲起

天有不測風云。1957年春夏,沙坡頭遭遇了前所未有的酷暑、干旱和大風。熾熱的沙子表面溫度飆升到74攝氏度,狂風以每秒19米的速度侵襲。全年降水量僅有88毫米。

惡劣的環境下,沙坡頭站又遭遇了一場罕見的黑風暴。風暴如猛獸般撲面而來,十一二級的狂風裹挾著沙粒,桌子瞬間被厚厚的沙子覆蓋,黃河邊碗口粗的樹木竟也紛紛折斷。

風暴過后,隊員們懷著沉重的心情上沙丘查看。只見全鋪式沙障已被狂風吹得凌亂不堪,辛苦栽種一年多的樹木和草本植物早已不見蹤影。這無疑是一個沉重的打擊,所有人都對實現無灌溉條件下的植物固沙目標產生了深深的懷疑。

緊接著罕見熱浪席卷試驗區。一日清晨,一位科研人員因急事穿拖鞋上沙丘。太陽升起,沙面熾熱如火。中午時,他疼痛難忍,急挖沙坑避熱,邊挖邊跳著走。最終,他跳著返回駐地,同事們見狀大笑,戲稱他為“沙漠跳鼠”。

科研人員一面笑,一面測量評估熱浪嚴重性。他們驚訝地發現,地面溫度達到創紀錄的74攝氏度。這樣的高溫下,植物難以生存。中午吃飯時,歡聲笑語沒了,大家都在考慮怎么突破這個難關。

中國科學院黃河中游水土保持綜合考察隊的到來為他們帶來了轉機。考察隊領隊陳道明和隨隊專家蘇聯土庫曼科學院院士彼得羅夫觀察試驗沙障損毀情況后,提出了改進建議。

陳道明觀察發現,全鋪的麥草沙障如果壓沙薄了易遭風毀,厚了雨水不易下滲、不利幼芽生長;帶狀沙障只能擋住垂直方向的風,不適應沙坡頭復雜的風向。

彼得羅夫推薦了一種在蘇聯沙漠治理中取得顯著成效的半隱蔽式草方格沙障模式。沙坡頭站的科研人員受此啟發,將現有的麥草鋪成適當厚度的方格,用鐵鍬將麥草踩壓到沙里,露出地表的部分像一把梳子,能夠削弱風勢,讓沙子沉下來,達到“寸草遮丈風”的效果。

這種麥草方格沙障不僅不易被風吹毀,而且能有效地固定沙丘。“經過不斷地試驗和改進,我們認為沙坡頭的自然條件和蘇聯不同,半隱蔽式格狀沙障什么規格合適,還要多試試。”李鳴岡說,隨后,團隊系統研究了不同材料、形狀、尺寸機械沙障的固沙效果。

1958年,沙坡頭迎來了少有的豐水年。雨季提前來臨,年降水量304毫米,是上一年的3倍多。雨水灑在干渴的沙丘上,使死寂的沙丘重煥生機。團隊栽種在草方格中的固沙植物生長旺盛,為沙坡頭生態修復奠定了堅實基礎。隊員們總結出一條固沙經驗:需要將灌木、半灌木搭配栽種。

同年,團隊計劃修建防護帶。在整條防護帶中,喬、灌、草3種植物交互混種,選用十幾種沙區生長植物組合搭配,把沙子固定在地表,形成有效的生態屏障。

此時,鐵路也已修到沙坡頭。從中衛源源不斷運來的麥草,在試驗站堆成一座座小山包。

時任沙坡頭站秘書王康富說:“治沙工程建設最終還是要依靠當地農民。我們創造了草方格,農民用20分鐘就能學會施工方法。”通過大家的共同努力,一幅精美的植被畫卷在沙漠上徐徐展開。

1958年八一建軍節,包蘭鐵路正式通車,第一輛列車駛進沙坡頭,拉響了長長的汽笛。這不僅是對鐵路建設者致敬,也是對那些在沙漠中默默奉獻的科研人員和群眾的贊頌。

3 以固為主,固阻結合

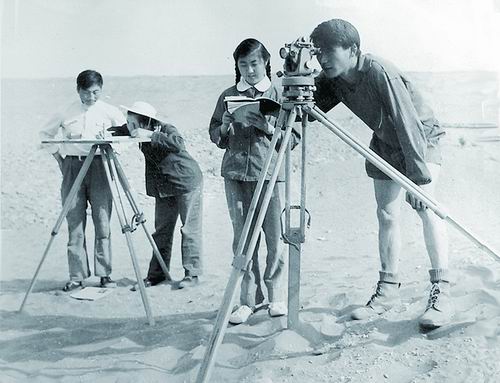

20世紀60年代初,沙坡頭站科研人員進行野外測量。西北研究院供圖

1958年底,中國科學院治沙隊成立,沙坡頭站劃歸治沙隊管理。科研人員創造性地運用不同尺寸的草方格穩定沙面,并在此基礎上種植固沙植物,不僅為鐵路安全運營提供了保障,也為沙漠治理開辟了新路徑。

1962年,隨著治沙隊改建為中國科學院地理研究所沙漠研究室,試驗條件不斷優化和完善,科學家們對草方格的風沙流蝕積原理進行了深入探索,發現1米見方的草方格固沙效果最顯著。張志山說:“經過風吹改造,這一規格的草方格能夠自然形成光滑的凹曲面,形狀宛如淺底鍋,有效阻止了風沙的流動和侵蝕。規格過大則方格中心掏蝕過深,不利于固沙植物生長存活;規格過小則無法形成有效凹曲面,易被強風摧毀。”

科研人員由此正式創建了適應當地環境的半隱蔽式草方格沙障,作為1964年設計方案修訂時的標準技術方案。這不僅提高了固沙效果,而且為后續的沙漠治理奠定了堅實基礎。

然而,科學家明白,麥(稻)草容易腐爛,因此草方格只能作為輔助、過渡性機械固沙措施。“當時老一輩科學家就意識到植物固沙才是主要的、長遠的和有生命力的沙障。只有通過科學合理的植物種植和養護,才能真正實現沙漠的可持續治理和生態環境的改善。”張志山說。

在長達8年的固沙植物試驗中,劉慎諤最深的體會是“要深入研究植被,首先要明晰植被與環境條件之間的微妙關系”。他們正是通過不懈的試驗與篩選,才發現土生土長的油蒿,大灌木花棒、檸條,以及引種的兩種沙拐棗是優質的固沙植物種類。

植物種類明確了,沙障問題更加凸顯。科研人員發現,原有的沙障設計存在許多不足之處,比如防護帶過于寬廣、施工量過大,防線結構配置過于松散從而難以形成完整的防護體系,極易被風沙掩埋。

他們認識到,只有將阻沙與固沙措施相結合,才能實現沙漠治理的目標。于是,在防護帶的最前沿,研究人員設立起一米高的用柴草編織的既能透過氣流,又能截留風中沙粒的疏透型阻沙柵欄,用以攔截流沙。這些柵欄的孔隙經過精心設計控制在30%左右,能夠攔截90%的沙量,使其在柵欄外堆積成沙堤,有效阻擋流沙對固沙帶的侵襲、阻止沙丘移動。他們還在沙堤上種植植物,進一步穩固沙面。

采用阻固結合的措施,整個固沙體系成效顯著。根據1958年的實測數據,沙坡頭地區常見1米~5米高度沙丘年移動距離為2米~4米,推算100年內沙丘移動值不會超過400米。為確保鐵路安全,北側(上風向)設計防護帶寬度為500米、南側為200米。這一優化設計在有效保障鐵路行車安全的前提下,顯著減少了工程量和造價。

值得一提的是,最初的沙障工程措施主要用于穩定流沙床面,為植物的著生提供適宜的生境,待植物生長到足以固沙的程度后這些措施便不再必要。植物通過不斷更新與繁衍,逐漸將流沙固定,進而形成有生命的沙障。這一過程不僅實現了沙害的治理,更在荒漠上孕育出勃勃生機。

中國沙漠科學研究是從流沙固定開端的,連帶著包蘭鐵路穿行騰格里沙漠沿線的防沙治沙任務。所以說流沙治理是中國沙漠科學研究的起點,沙坡頭則是中國沙漠科學的奠基地。

人工扎麥草方格。李子鋒/攝

4 重新建站,恢復生境

1978年,沙坡頭站升格為中國科學院級科學研究站,使命不再限于防治鐵路沙害,擴展至沙漠科學研究的廣泛領域,包括干旱沙漠地區生態過程研究、受損生態系統的恢復與重建,以及實驗風沙地貌與沙漠環境的基礎理論研究。王康富和趙興梁相繼擔任站長,帶領同事重整沙坡頭站,重新確立其作為科學研究站的方向。

1981年,沙害再次肆虐試驗區,掩埋了鐵路兩側300米的區域,使灌溉造林帶里的人工植被迅速退化。科研人員不得不從頭開始,重建阻沙柵欄,重新測量沙中水分含量。

“老科學家們發現,灌溉澆水一方面造成大量的資源浪費,另一方面如果灌溉水分不足,容易使喬木逐漸枯萎、沙層越發干燥。植物根系就像一臺巨大的抽水機,將沙層深層水分抽干后,植物最終只能默默死去。”西北研究院生態與農業研究室主任李新榮說。

鐵路林場當時采用了灌溉造林的方法,大量種植喬木。然而,喬木耗水量大,不但不能提升沙層水分,反而會迅速耗干沙層水分,最終沙層水分甚至不如裸露沙丘的沙層含水量多。在干旱的年份,這種情況尤為突出。由于水分不足,植物的生長受到嚴重影響,最終可能死亡。要想改善這一狀況,改種旱生灌木,并依賴自然降水滋養,或許是一個明智和有效的選擇。

與此同時,在探究為何人工植被會阻礙雨水下滲而引起沙面徑流時,研究人員觀察到一個獨特的現象——荒漠結皮。1984年秋,沙坡頭站開展了一次大規模調查,實測人工植被區的結皮層厚度。統計數據顯示,植被生長時間越長的地方,結皮層厚度越大。通過顯微鏡觀察,研究人員發現,這其實是微生物作用,將散沙緊密地結合在一起。

更令人驚奇的是,在沙質土中竟然發現了地球上最早的綠色植物——藍藻。只需滴上幾滴水,藍藻黑色的外表就會逐漸變綠。若是遇到降雨,整片荒漠會被一層茸茸的綠毯覆蓋。隨后,沙變成土質沙,再變成沙質土,腐殖質逐漸增厚,天然植被上的藜科、禾本科植物陸續光顧人工植被區。各種小動物也陸續在此安家,種類達30多種。

“土壤生境的恢復才是干旱沙區生態恢復的根本。”李新榮說。

5 水量平衡,因地制宜

中國北方沙區面積約170萬平方公里,橫跨極端干旱、干旱、半干旱和半濕潤氣候帶,年降水量不足400毫米,而新疆塔里木盆地東南部年降水量甚至不足25毫米。這片土地自然環境嚴酷,是生態環境最為脆弱的區域之一,極易受到氣候變化和人類活動的沖擊。這片沙區面臨諸多挑戰。

李新榮說:“沙坡頭毗鄰黃河,但是其他地區沒有這樣的優勢。在干旱區和極端干旱區,有些人工植被在20年后出現大面積退化甚至死亡,當地的地下水資源被嚴重消耗,導致水量失衡,風沙危害依然嚴重。這背后,是對沙區生態水文過程研究的滯后。”

水分是沙區植被恢復和生長,以及生態重建中最為關鍵的限制因素。不同沙區的水量平衡是不一樣的,涉及降水入滲、土壤水動態、植物蒸騰、土壤蒸發等多個環節的水量轉換。

為了維持植被-土壤系統的可持續性和穩定性,科學的水資源管理顯得尤為重要。然而,不同沙區的植物種類繁多、分布呈斑塊狀、地表裸露,這些都給沙漠科學研究帶來了極大的挑戰。

2019年,沙坡頭站建成了“中國北方沙區水量平衡自動模擬監測系統——沙坡頭Lysimeter群”。這是目前我國規模最大的水量平衡自動模擬監測系統,如同一雙犀利的眼睛,緊盯著沙區的每一處細微變化。

“沙坡頭Lysimeter群以36臺大型稱重式蒸滲儀為核心,配備了一系列先進的監測設備,能夠模擬降水和地下水,精確監測降水入滲、地下水補給、土壤水動態、蒸散發、植物生長等過程。”張志山說,“這個系統的建成,意味著試驗站能通過長時間觀測,選擇更適合不同沙區的植物種類,助力生態環境重建。”

6 沙漠科研,走向世界

時光荏苒,70年匆匆而過。

在這片沙漠之中,中國科學院和相關單位的一代代科學家傳承接力,傾注無數心血,反復試驗研究。他們不斷摸索,提出“以固為主、固阻結合”的沙漠鐵路防護體系建設理論與模式,指引和保護包蘭鐵路在風沙肆虐中暢通60余年。

在長期的沙漠科研工作中,治沙人鑄就了“不為名利、忍耐寂寞、勇于創新、寬容失敗、勇戰沙魔”的“沙坡頭精神”。

從沙化土地治理,到植被重建,再到生態恢復,治沙人的使命持續更新,在防治沙害、恢復生態環境重建方面,不斷探索,開創了我國乃至世界沙化土地治理的先河,為世界環保事業作出了卓越貢獻。

現如今,沙坡頭站的新一代科學家,基于前幾代科學家對荒漠結皮的深入研究,成功研發出了人工生物土壤結皮的固沙技術,這一創新技術將原本需要3年才能恢復的結皮,大幅縮短至一年。這彰顯了他們在生態環境保護上的決心和不懈追求。

如今的沙坡頭。李子鋒/攝

近日,西安交通大學杜顯鋒教授等人通過調節鋁晶面的擇優取向,研發了一種穩定簡單的鋁電池陽極制備工藝,并證明了具有高晶格匹配的擇優晶面生長機制與鋁陽極電化學性能之間的相關性,相關研究成果發表在《自然-通訊......

近日,西北農林科技大學農學院區域發展與循環農業團隊在土壤碳循環領域取得新進展,首次在大尺度上證明土壤微生物CUE(碳利用效率)對溫度變化的線性響應,該研究成果發表于《自然-通訊》上。CUE是土壤微生物......

8月8日,香港新渡輪500客位混合動力噴水推進碳纖維高速船“新明珠6”號在廣州舉行交船儀式。該船將運用在中國香港新渡輪離島項目,全船采用先進的碳纖維高新材料制造,具有重量輕、耐腐蝕、噪音低等技術優勢,......

日前,中華教育學會成立典禮暨首屆年會在加拿大西安大略大學舉行。本次年會以“互學、合作與共榮:全球視野下的中華教育”為主題,吸引了海內外學者、教育實踐者的參與和支持。李軍作主題演講。主辦方供圖中方名譽會......

暑假,當喜劇電影《抓娃娃》在大銀幕上贏得觀眾的歡笑時,哈爾濱工程大學(以下簡稱“哈工程”)也在上演著一場現實版的“抓娃娃”。哈工程以“書院+學院”的雙輪驅動模式,開展了一系列暑期課堂活動。工學書院與未......

日前,2024高考錄取落下帷幕。根據麥可思研究院公布的《2024年中國本科生就業報告》(就業藍皮書)的數據,人工智能高層次人才的供需失衡問題亟待解決。其中,算法研究崗和應用開發崗這兩個崗位的人才供需比......

如何讓濱海地區鹽堿地上的白花花的蒼涼變為綠盈盈的希望?如何讓戈壁荒漠的重金屬污染地變為環境友好的經濟作物生長樂園?南京工業大學食品科學與輕工學院教授江凌帶領課題組經過十余年的研究,助力極端生境農作物畝......

8月1日,歐盟《人工智能法案》正式生效。新華社報道稱,該法案是全球首部全面監管人工智能的法規,標志著歐盟在規范人工智能應用方面邁出重要一步。歐盟率先出臺《人工智能法案》意味著什么?它會對中國產生怎樣的......

8月7日至8日,由中國科學院植物研究所與呼倫貝爾市政府主辦,呼倫貝爾農墾集團承辦的生態草牧業科技創新研討會在呼倫貝爾舉行。會議總結了10年來中國科學院在草牧業理論與實踐方面取得的突破,探討了生態草牧業......

近日,2024“中美健康橋”暨第六屆天壇人腦組織庫研討會在北京天壇醫院舉辦。本次活動由中國科學技術交流中心、首都醫科大學北京天壇醫院國家神經系統疾病臨床醫學研究中心、中國老年學和老年醫學學會共同主辦,......