變形在我們生活中隨處可見,有的一觸即發,有的循序漸進。浙江大學化工學院教授謝濤與趙騫團隊利用熱致相分離水凝膠構建了可按需自發變形的形狀記憶高分子,闡明了該類變形行為的機理及調控方法,并結合4D打印技術初步展現了該類材料用做醫療手術器件的獨特潛力。相關成果以“起始回復時間可編程的形狀記憶高分子”為題,于9月13日在線發表于《自然》雜志。

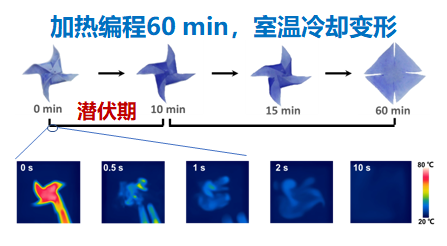

具有形狀記憶“潛伏期”的形狀記憶高分子材料。從風車形狀(臨時記憶)變回正方形(原始記憶)。(課題組供圖)

2020年,一種新材料進入了浙大團隊的視野——日本北海道大學教授龔劍萍開發出一類新型水凝膠,受熱會變得堅硬。團隊發現,這類材料具有延時變形特質。它具有復雜的變形行為:不僅具有形狀記憶,而且“知道”什么時候要恢復記憶,它的回彈不僅延遲,而且是定時發生的。

經過研究,研究團隊發現其背后有一套獨特的變形機制:材料在從熱變冷時,內部有兩股力量在“競爭”:一方是保持臨時形狀的力,一方是恢復原始形狀的力。開始時,保持臨時形狀的力占絕對優勢,雙方的力量差會達到1000倍以上。“就像小兔子拔蘿卜,開始時蘿卜埋得很深,土又很硬,拔不動。”趙騫介紹,在很長一段時間內,材料會停留在臨時形狀,紋絲不動;而隨著時間的推移,“泥土”發生松動,也就是保持臨時形狀的力持續不斷下滑,當雙方的差異不再顯著時,材料就會出現肉眼可見的變形。研究顯示,在力量差縮小到20倍時,材料會出現5%的變形。

研究團隊通過磁共振成像對這種“按需自發”變形行為的內在機理進行了深入探究,證明該現象受控于材料內部的水分子擴散過程,而非普通SMP的熱傳導。基于機理的把握,科學家得以利用“延時”來創造“定時”:操作方法非常簡潔,只需調控一個參數——熱編程時間。目前能實現的最長的“休眠期”為46分鐘。

有了這樣的調控手段,研究團隊就能讓“變形金剛”做“體操”了:在一段視頻中,軀體、左手、右手依次展開,順滑流暢。科學家只是事先對材料的不同位置設置了不同的熱編程時間,這樣,它們的“休眠期”就各有長短,發生形變的次序由此產生。

“觸發-響應”是自然與社會之中一種基本的交互關系。“我們既需要材料受到‘刺激觸發’后按需響應,又希望它‘無刺激’自發變形,這是一對矛盾,也是需求。”謝濤認為,這一需求在生物醫療器件中尤為突出:比如,有的器件需要在光照或加熱的觸發條件下響應,但觸發信號往往到達不了人體深部,阻止了響應的發生;另一種情況是自發變形太快,器件還未植入到目標位點,其變形就已經發生了,這也是許多植入式生物器件的瓶頸。

研究團隊認為,具有定時變形效應的器件有望在生物醫學工程、深空深海探測等方面表現出獨特的優勢。在論文中,他們概念性地展示了4D打印制備的延時變形血管支架:支架從進入體內到輸送到目標部位需要一定的時間,如果依賴人體溫度的觸發,普通的形狀記憶支架材料在到達目的地之前就會發生形變;而定時變形器件得益于它的“休眠期”,能夠在到達目標位置后再啟動形變。

我們不妨展開想象,派這樣的“變形金剛”去太空探測——在遙遠的外太空,我們可以不必受限于“指令”的傳達,而是先為“變形金剛”寫好劇本,待他經過一段長途“冬眠”到達目的地后,它再“開機”工作,實現人類安排的工作任務。

心力衰竭是一種由心臟內部壓力升高所導致的致命疾病。英國東英吉利大學和倫敦瑪麗女王大學的最新研究表明,磁共振成像(MRI)掃描或可取代侵入式心臟檢查,可靠評估心臟內部壓力,從而預測患者是否會發展為心力衰......

科技日報訊 (記者張佳欣)心力衰竭是一種由心臟內部壓力升高所導致的致命疾病。英國東英吉利大學和倫敦瑪麗女王大學的最新研究表明,磁共振成像(MRI)掃描或可取代侵入式心臟檢查,可靠評估心臟內部......

眾所周知,左心房(LA)的結構和功能可以作為預測心血管疾病中不良心臟事件的指標。左心室(LV)功能障礙是非常普遍的,其特征是左心室容積的變化。LA僅由兩層薄薄的肌纖維組成:縱向肌纖維和混雜環肌纖維束。......

龍年新春伊始,一批國家重大科研儀器設備正在抓緊研發,進行關鍵核心技術攻關。近日,在中國科學院精密測量院,科研團隊圍繞磁共振成像持續攻關,獲得一系列技術新突破。吸入一口特制的“氙氣”,只需3.5秒,就能......

近日,中國科學院合肥物質科學研究院智能機械研究所研究員吳正巖團隊,聯合山東濱州醫學院教授張桂龍和魏鵬飛,設計出一種核殼結構銅基納米復合材料。該復合材料具有腫瘤微環境響應的磁共振成像性能以及殺死腫瘤細胞......

剛剛過去的10月,法國人RomaricLoffroy陷入了一場麻煩:他在2015年10月發表的一篇綜述被指大段抄襲。這篇名為《前列腺癌的多參數磁共振成像的當前作用》的綜述文章發表在《醫學與外科定量成像......

韓國科學技術院(KAIST)研究出一種可實現伸縮的彈性高分子材料設計方法,可同時提高彈性高分子材料的機械性和自修復性。研究成果發表于《自然通訊》。科研團隊分析了包括金屬離子與有機配體在內的負離子對高分......

韓國科學技術院(KAIST)研究出一種可實現伸縮的彈性高分子材料設計方法,可同時提高彈性高分子材料的機械性和自修復性。研究成果發表于《自然通訊》。科研團隊分析了包括金屬離子與有機配體在內的負離子對高分......

變形在我們生活中隨處可見,有的一觸即發,有的循序漸進。浙江大學化工學院教授謝濤與趙騫團隊利用熱致相分離水凝膠構建了可按需自發變形的形狀記憶高分子,闡明了該類變形行為的機理及調控方法,并結合4D打印技術......

變形在我們生活中隨處可見,有的一觸即發,有的循序漸進。浙江大學化工學院教授謝濤與趙騫團隊利用熱致相分離水凝膠構建了可按需自發變形的形狀記憶高分子,闡明了該類變形行為的機理及調控方法,并結合4D打印技術......