風干的果實、精巧的花瓣

萎縮的大腦、老化的飛機蒙皮

日常生活中的各種褶皺

是復旦航空航天系教授徐凡

做研究的靈感來源

留法6年,入職復旦

這位“85后”科學家

扎根基礎研究、拓展學科邊界

取得一系列重要原創性科研成果

憑借在力學學科前沿和

服務國家重大需求等

科技創新中取得突出成就

今天(6月15日)

徐凡被中國科學院力學研究所和

中國科學院大學教育基金會授予

首屆“錢學森杰出青年獎”

發表獲獎感言時,他說

'錢學森先生的精神將不斷激勵我

在基礎研究、原始創新的

道路上繼續前行”

研究“起褶子”問題

他是專業的

“我就是貼膜壓褶的。”從事軟薄膜失穩力學研究的徐凡,時常這樣與人打趣。

輕質薄膜結構的穩定性是重要的科學和工程問題,也是固體力學的關鍵問題之一,對結構、器件性能和功能至關重要。薄膜失穩現象指劇烈的形貌改變,可以簡單理解為“起褶子”。

從飛機蒙皮褶皺失效到病變大腦失穩萎縮,各種尋常不過的“起褶子”問題,蘊含著復雜的力學機制。徐凡的研究目標,就是要回答“為什么會起褶皺?如何調節褶皺?”等問題。

在徐凡的辦公室書架上,多年來一直珍藏著幾個皺巴巴的百香果。正是這毫不起眼的風干百香果,出現在了2022年10月Nature Computational Science封面上。那是復旦教師在此期刊發表的第一篇封面文章。

徐凡、馮西橋教授等在 Nature Computational Science 上發表題為Chiral topographic instability in shrinking spheres 的研究論文

徐凡、馮西橋教授等在 Nature Computational Science 上發表題為Chiral topographic instability in shrinking spheres 的研究論文

這源于幾年前,清華大學工程力學系馮西橋教授的辦公室內放著一箱百香果,過了很久才想起來打開。他發現,失水萎縮的百香果表面有一種螺旋鏢狀形貌,順手拍照發給了徐凡。

“這個是前人沒有研究過的。”這引起了“褶皺專家”徐凡的濃厚興趣。

他也買了一箱新鮮百香果,開始做實驗,觀察它一周內發生的變化;帶領團隊進行力學的理論建模計算,模擬百香果失水萎縮褶皺形貌的演化過程——從第一天表面光滑,到第四天形成一半順時針、一半逆時針的手性螺旋鏢,再到第七天出現了更為復雜的手性拓撲網絡形貌……最終,揭示了收縮核殼結構中的一種新穎的手性褶皺拓撲形貌及其產生機制。

“大自然經過億萬年的變遷演化,是最為精妙的。”徐凡時常感嘆,大自然就是最好的老師。在他的眼中,自然界不同生命結構都展現出了環境自適應的有趣形貌,蘊藏著生長、萎縮、曲率與褶皺等方面的力學原理,總有探究不完的科學奧秘。

比如荷葉——曾在江灣校區散步的徐凡,被池塘里的荷葉吸引——浮在水面上的荷葉邊緣有小小褶皺,完全離開水面、亭亭玉立的荷葉則褶皺波長更大,而有些扇形的睡蓮卻完全沒有褶皺,這是為什么?

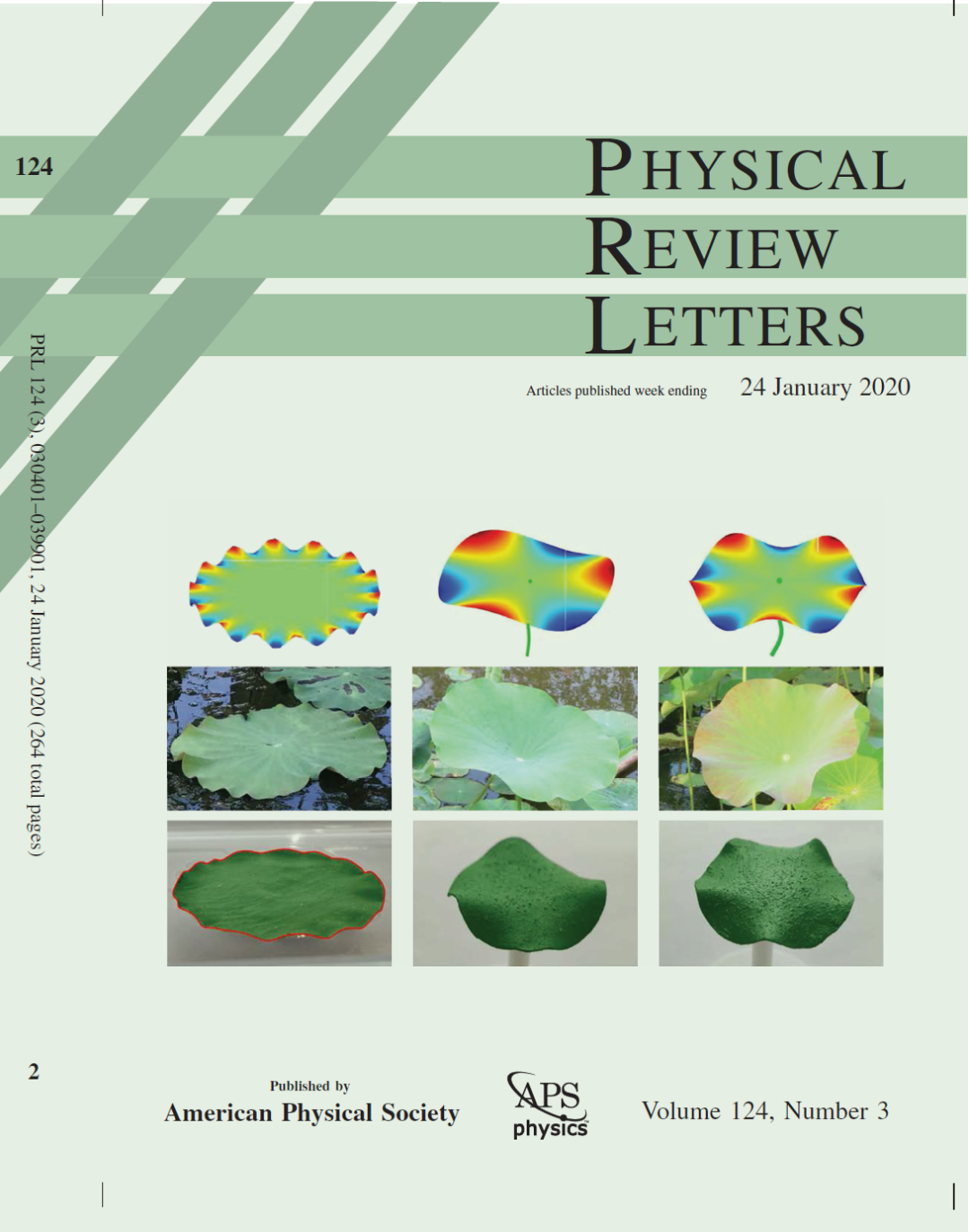

原來,荷葉等許多植物都會利用水面浮力,來控調自身形貌。深入探究后,徐凡發現了水基底影響軟薄膜生長形貌的新機制,并建立了理論模型預測生長形貌演化。該研究在2020年發表在國際學術期刊Physical Review Letters,并入選封面文章和“編輯推薦”。

2020年,徐凡團隊關于關于水(液體基底)對植物葉片生長形貌演化影響的研究成果以封面文章發表于Physical Review Letters

2020年,徐凡團隊關于關于水(液體基底)對植物葉片生長形貌演化影響的研究成果以封面文章發表于Physical Review Letters

還有廚房角落里的辣椒,失水后會彎曲變形并出現六邊形褶皺斑圖。這類結構廣泛存在于自然界,大到宇宙星系,小到水母、線蟲,都有變曲率環形核殼結構。

變曲率到底如何影響生長或失水軟物質形態發生?徐凡團隊建立了基于微分幾何的核殼模型,揭示了自然界中普遍存在的環形核殼結構變形后,其表面產生多相共存褶皺斑圖的內在機制,發現了變曲率調控核殼表面多相失穩模態的關鍵無量綱參數。

保持好奇心

相信“無用”之“大用”

在很多人看來,徐凡的“褶皺研究”自成一派。“你的研究有什么用”,成了他時常要面對的問題。

“基礎研究往往就是推理公式、總結機制,或許你會覺得不夠‘解渴’,但正是這些理論性成果,最好地詮釋了自然現象背后的普適規律,構建起科學世界最根本的基石。”徐凡認真答道。

“只有通過源頭創新,才能解決那些卡脖子的關鍵技術問題。而真正的源頭創新,就是向自然學習。”

徐凡立志要做原創性、顛覆性研究,哪怕這類研究不以當下應用為目的,“但是‘無用’恰恰能有‘大用’”。

面對研究周期長、不確定因素多、出成果較慢、成果轉化難等壓力,徐凡坦言,做基礎研究就像坐過山車,偶爾有高峰,更多是低谷,自己堅持下去的最大動力,就是一顆簡單純粹、不帶任何功利的好奇心。

時至今日,這位青年科學家講起“牛頓被蘋果砸中腦袋”的故事,眼中依舊閃爍光芒:

時至今日,這位青年科學家講起“牛頓被蘋果砸中腦袋”的故事,眼中依舊閃爍光芒:

“我相信,當年蘋果砸在牛頓頭上,牛頓也沒想過怎么用,只是思考蘋果為什么會落下來這個本質問題。幾百年過去了,牛頓三大定律仍舊適用,且影響了整個物理學、天文學和工程學……”

從小到大,徐凡都是學習刻苦、成績優秀的好學生,但絕非傳統意義上的書呆子。他不愛死記硬背、機械“刷題”,倒是經常會有些稀奇古怪的想法,敢于想別人所不敢想。在武漢大學念本科,徐凡的畢業論文獲得了湖北省優秀學士學位論文,那是他第一次接觸科研。

“法國人有重視基礎研究的文化傳統,歷史上出現過很多大科學家。”本可以保研的徐凡選擇了“出去看看世界”,前往法國,先在巴黎高科國立高等工藝學校獲得固體力學碩士,又在三年時間內從法國洛林大學的固體力學博士畢業。

讀博期間,徐凡師從米歇爾·波蒂埃·費里(Michel Potier-Ferry),成為他的“關門弟子”。米歇爾是法國計算力學領域大家,曾獲法國學術教育界最高榮譽“棕櫚葉軍官勛章”,曾擔任法國大學力學學會主席。

徐凡和老師米歇爾·波蒂埃·費里(Michel Potier-Ferry)合影

徐凡和老師米歇爾·波蒂埃·費里(Michel Potier-Ferry)合影

六年留學時光,對徐凡而言意義非凡。米歇爾對他采取了“放牧式”的培養方式,讓他可以在科學的廣闊天地恣意馳騁,“就像一只羊,在草原上隨便吃草,吃花也行,就是自由探索,喜歡什么就去研究什么。”

徐凡偶然讀到一篇研究人類皮膚褶皺的論文,生發出好奇,便開始了研究。在米歇爾的指導和鼓勵下,徐凡以第一兼通訊作者的身份發表論文,從此踏上了軟薄膜力學的漫漫研究之路。

讓米歇爾欣慰的是,徐凡不僅將他對于非線性問題求解的數值漸近法運用到不同的物理、生物力學場景當中,更進一步改進并擴展了該方法。

種好自己的“果樹”

做原創性顛覆性研究

“生命中充滿了力。只要有形狀的地方,就有力在發揮作用。”自然界豐富有趣的薄膜失穩現象,吸引著徐凡忘我地探索揭示生命體中力學的普適規律。

在復旦開放包容、重視基礎研究的學術氛圍吸引下,徐凡2015年底回國,進入復旦大學擔任青年研究員,并在三年后成為學校最年輕的教授之一。

由于褶皺存在于生物、材料、醫學等各種領域,徐凡的研究也充滿交叉色彩。他與來自各個學科的學者開展合作,鉆研各類復雜的薄膜失穩問題,為新型材料、結構和功能器件研發等提供扎實的理論依據。

由于褶皺存在于生物、材料、醫學等各種領域,徐凡的研究也充滿交叉色彩。他與來自各個學科的學者開展合作,鉆研各類復雜的薄膜失穩問題,為新型材料、結構和功能器件研發等提供扎實的理論依據。

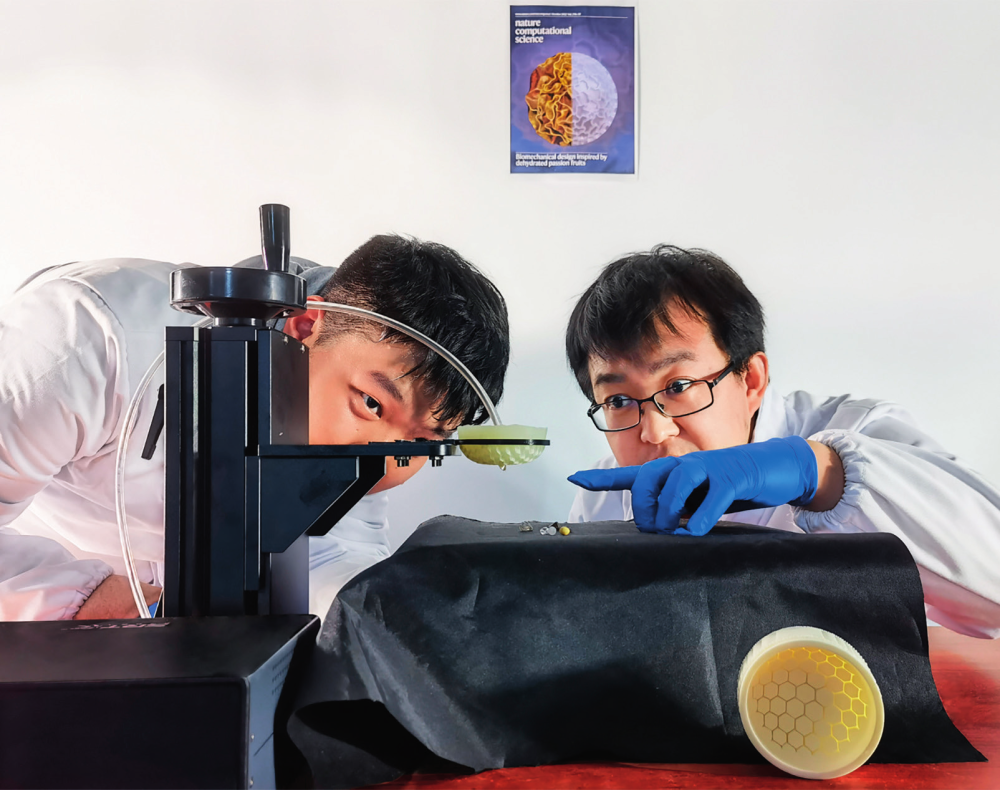

在復旦這片創新沃土之上,徐凡帶領團隊開展一個又一個有趣又可行的研究課題,手把手培養出了一批優秀畢業生,其中既有同濟大學助理教授、華為工程師,也有“博新計劃”獲得者、上海市“超級博士后”。

徐凡和學生合影

徐凡和學生合影

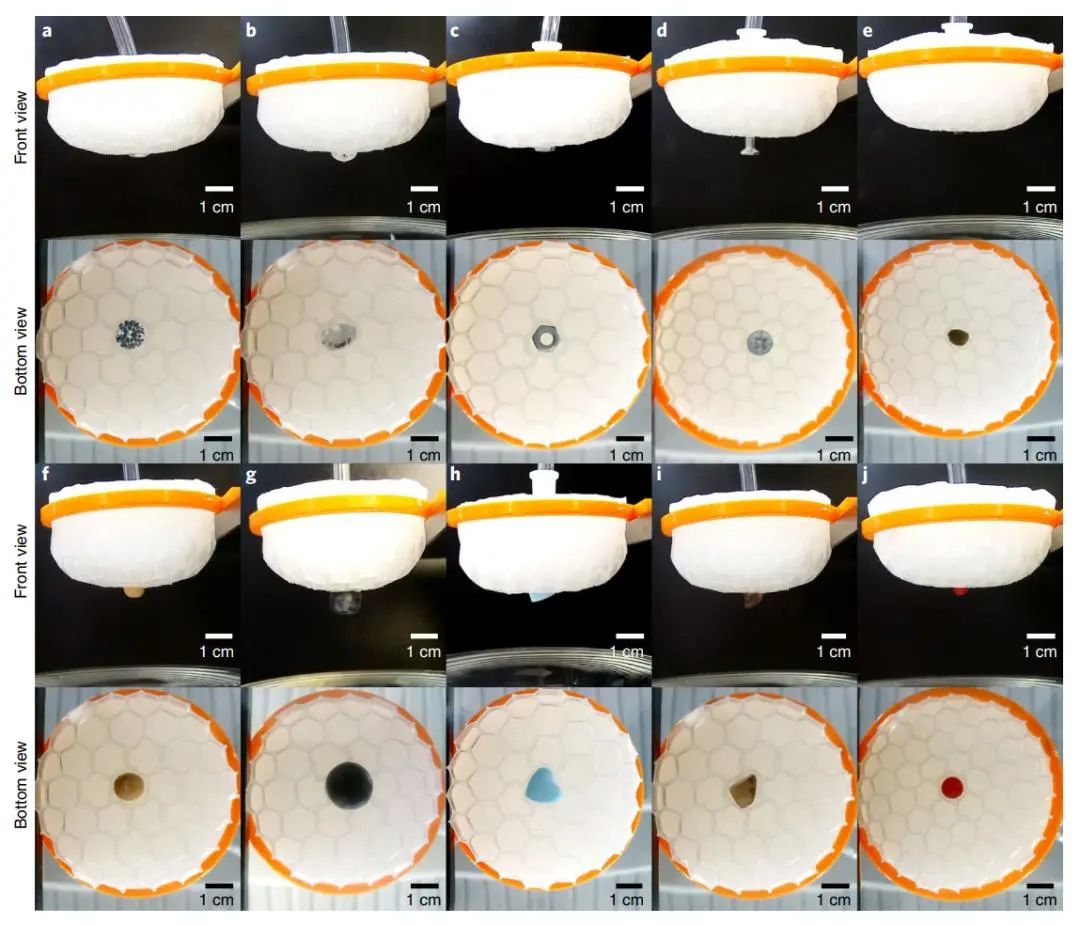

如今,在徐凡建立的智柔體設計與制造實驗室,你可以看到各種縮水的果實、仿生的植物。基于百香果的研究發現,團隊正在研制一款類似機器貓爪的智能軟抓手,可以精確抓起細小的黃豆、堅果、玻璃碎片,未來有望應用于清理太空中微小的垃圾顆粒,防止它們損壞航天器……

徐凡團隊研發的一款褶皺拓撲形貌智能軟抓手

徐凡團隊研發的一款褶皺拓撲形貌智能軟抓手

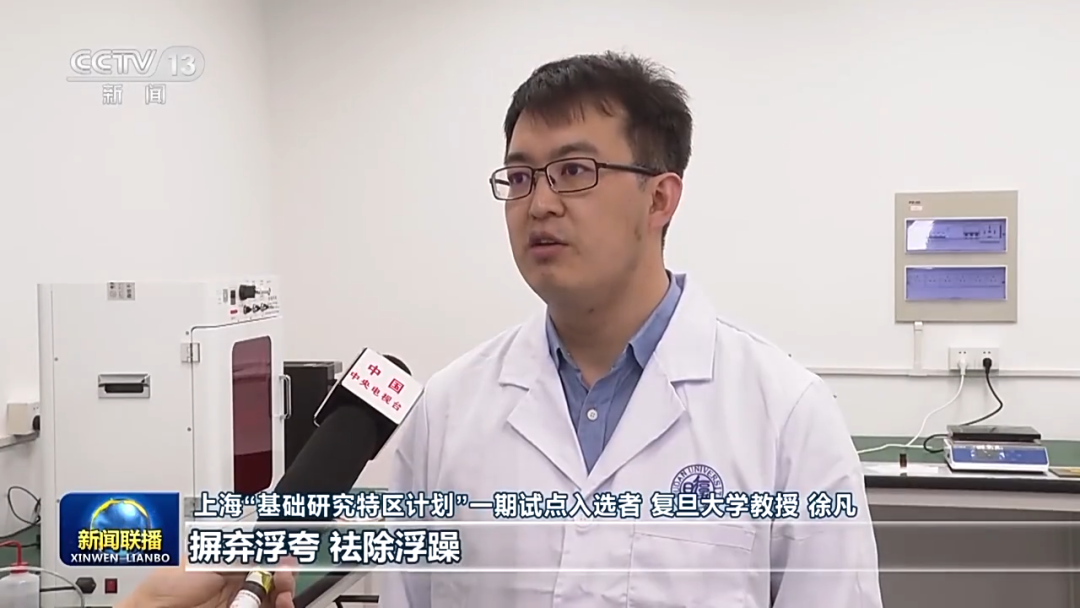

2021年,上海市政府推出《關于加快推動基礎研究高質量發展的若干意見》的創新舉措,建立“基礎研究特區”,旨在選擇基礎研究優勢突出的高校和科研院所,面向重點領域和重點團隊給予長期、穩定的支持,引導科研人員心無旁騖地從事前沿探索。

復旦大學入選首批三個“基礎研究特區”之一,獲得市政府每年2000萬元、持續5年的資助。首批資助17個項目中,就有徐凡申報的“宇航光帆薄膜結構穩定性與智能調控”項目。

復旦大學入選首批三個“基礎研究特區”之一,獲得市政府每年2000萬元、持續5年的資助。首批資助17個項目中,就有徐凡申報的“宇航光帆薄膜結構穩定性與智能調控”項目。

這個頗有科幻色彩的項目靈感,來源于霍金2016年提出的“突破攝星”計劃——研制一款帶有光帆的微型飛行器,用地球上發射的激光推動數千個飛行器,使其加速到光速的五分之一,飛往4.24光年外的半人馬座α星,探測那里是否有可容納生命的類地行星。

十多平米大小的宇航光帆,厚度僅100微米、重量僅幾克,如何在高速運動的情況下控制其結構強度、韌性和穩定性?徐凡希望能通過主動調控曲率抑制其褶皺,防止激光反射方向不規則變化而導致飛行器偏離航線。

這么“天馬行空”的想法能通過審批,令徐凡倍受激勵,更為堅定了作為青年一代堅持走自主創新道路、服務科技強國建設的初心。

這么“天馬行空”的想法能通過審批,令徐凡倍受激勵,更為堅定了作為青年一代堅持走自主創新道路、服務科技強國建設的初心。

他借用復旦大學校長金力的話說,“靜心‘種好自己的樹’,而不是光摘‘別人樹上剩下的果子’”,盡管這個過程漫長艱辛,甚至可能失敗。

“雖不能至,心向往之”,是徐凡所追求的至高境界。正如他時常勉勵學生,再難再累,也不要心浮氣躁,更不能熄滅內心深處照亮靈魂的星星之火——對于科學的熱愛、對真理的向往、對卓越的追求。

“回歸本真,追問本質。哪怕我們不一定能解答,但是永遠試圖離它更近。這是每個從事基礎研究的人的夢想。“

剛剛,2023年度國家科學技術獎揭曉,復旦大學牽頭獲得3項國家科學技術獎。其中,復旦大學附屬華山醫院徐文東教授團隊的“創建外周-中樞通路修復肢體運動障礙的重大技術突破及理論創新”項目獲國家科技進步獎一......

復旦大學將推出至少100門“AI+”大課近期引發外界關注。中國科學院院士、復旦大學校長、復旦大學上海醫學院院長金力22日在第十四屆“中華學人與21世紀上海發展”研討會上表示,“我們把100門‘AI+’......

朱苓君從復旦大學畢業。“復旦大學”公眾號圖這個夏天,復旦大學首位盲人研究生、社會發展與公共政策學院2022級研究生朱苓君畢業了。雙目失明的她已順利拿到學位,即將走出校園,入職無錫特殊教育學校,投身特殊......

人工智能時代,提問能力越來越重要,當我們需要和人工智能“共事”時,我們提出的問題“聰明”與否,也許決定了我們的“同事”聰明與否。在科研領域,提出一個好問題更為重要,直接關乎項目的成敗,關乎創新的根本。......

日前,復旦大學第十五屆“學術之星”特等獎揭曉。高分子科學系碩轉博研究生韓善濤憑借在全固態聚合物電解質領域的突破性研究,成為6名獲獎者之一。“離子電導率低”是全固態聚合物電解質長期面臨的“卡脖子”難題,......

6月20日上午,復旦大學2024屆本科生畢業典禮在正大體育館舉行。中國科學院院士,復旦大學校長金力以《讓創新成為生活方式》為主題發表講話,勉勵畢業生們在走上社會大舞臺后,能超越眼前誘惑,用深遠的戰略眼......

“在延長壽命方面,80歲已經不是一個難以攻克的問題,而如何在高齡的基礎上向更高齡邁進是一個值得探索的課題。百歲老人代表了極端的長壽群體,研究他們的生活方式及健康狀況有助于開發更有效的健康延壽策略,提高......

6月13日,復旦大學中山臨床醫學院、復旦大學華山臨床醫學院揭牌。教育部高等教育司司長周天華,上海市人民政府副秘書長王平,復旦大學黨委書記裘新,復旦大學校長、上海醫學院院長金力共同為兩家臨床醫學院揭牌。......

“能夠順利畢業感到很開心,這離不開老師的培養與同學的關心。”6月20日,復旦將迎來2024屆學生畢業典禮,復旦首位盲人研究生社會發展與公共政策學院2022級研究生朱苓君,將作為畢業生一員出席畢業典禮。......

風干的果實、精巧的花瓣萎縮的大腦、老化的飛機蒙皮日常生活中的各種褶皺是復旦航空航天系教授徐凡做研究的靈感來源留法6年,入職復旦這位“85后”科學家扎根基礎研究、拓展學科邊界取得一系列重要原創性科研成果......