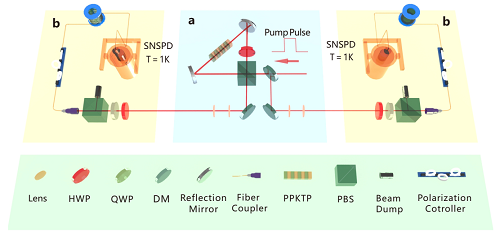

設備無關量子密鑰分發實驗裝置 中國科大供圖

量子密鑰分發(QKD)相比于傳統通信協議,能夠使得兩個遠距離的用戶之間共享信息理論安全性的密鑰,結合一次一密的加密方式,可以確保原理上無條件安全的通信。傳統QKD方案通常需要對使用的設備有一定了解和信任,然而在現實條件下,設備可能存在某些不完美特性。這些特性往往會為攻擊者提供威脅系統安全的側信道,造成現實條件下的潛在安全隱患。目前的主要解決方案是對設備進行檢測并制定相關標準,從而確保其在現實條件下的安全性。

設備無關量子密鑰分發(DI-QKD)基于無漏洞量子力學基礎檢驗,提供了一套全新的不依賴于設備具體功能和特性的安全成碼方案。基于該協議,不需要對設備進行任何標定,并且可以保證QKD的現實安全性。然而,DI-QKD的實現十分困難,如在光學系統中,現有理論大都給出了不低于90%的系統探測效率要求,遠遠超出了現有的技術水平。

為實現這一目標,潘建偉團隊分別從理論和實驗兩方面進行探索研究。理論方面,團隊提出原創的隨機后選擇DI-QKD理論方案。其核心思想是通過在實驗測量結果中隨機添加噪聲,并將其中包含少量關聯信息但擁有較大錯誤的結果剔除掉,從而有效提升系統對于損耗的容忍度,使得現有技術水平下DI-QKD的實現成為可能。

實驗方面,團隊利用自發參量下轉換的原理,通過優化空間光路的參數搭建了高效率的光學糾纏源,并結合高效率的單光子探測器,使系統效率達到87.5%,超過了以往所有報道的相關光學實驗。同時,使實驗中產生的量子態保真度達到99.5%,滿足了理論方案對于系統性能的要求。

在此基礎上,潘建偉團隊首次實現了基于全光學系統的DI-QKD原理演示,成碼率達到466bps,并且驗證了該系統在光纖長度達到220m時,仍然可以產生安全的量子密鑰。

據悉,這是潘建偉團隊在設備無關量子信息處理方面,繼設備無關量子力學基礎檢驗和設備無關量子隨機數產生之后的又一重要進展。這項工作對于揭示量子力學基礎檢驗和量子信息處理之間內在的深刻聯系,發展安全的密鑰分發、構建未來的量子網絡均具有重要意義。