為什么水蜘蛛可以在水上行走?為什么荷葉“出淤泥而不染”?為什么蝴蝶的翅膀不會被打濕?其實,這些都與動植物“身體”表面的超疏水性有關系。

視覺中國供圖

受上述自然現象的啟發,人們逐漸掌握了制備超疏水材料以實現自清潔的“秘密”——其對水具有極好的排斥性,水滴在其表面無法鋪展而保持球狀且極易滾動,滾動過程中可以帶走表面塵埃,從而達到自清潔效果。

但是,這種超疏水材料表面結構十分脆弱,難以實現廣泛應用。如何給超疏水材料表面“披上”堅固“鎧甲”?未來這種新型表面會有哪些應用?記者6月8日從電子科技大學獲悉,日前《自然》雜志封面發表了該校基礎與前沿研究院鄧旭教授團隊最新科研成果,該篇名為《設計堅固的超疏水表面》的論文提出,通過為超疏水表面“穿上”具有優良機械穩定性微結構“鎧甲”的方式,解決了超疏水表面機械穩定性不足的關鍵問題。

該論文在《自然》雜志封面刊發。受訪者供圖

荷葉為何“出淤泥而不染”?這是因為荷葉上的灰塵和污垢很容易被露珠和雨水帶走,從而保持表面的清潔。近年來,源于動植物仿生學的超疏水材料由于其獨特的物理性質,在表面自清潔、生物防污、防水抗結冰、流體減阻以及傳熱傳質等領域展現出了巨大應用潛力。

在我國,以江雷院士團隊為代表的廣大研究群體在固液界面材料研究領域建立了堅實的理論和應用基礎,并取得了豐碩的研究成果。

“然而,由于需要借助微納米粗糙結構,超疏水材料更易磨損破碎。”論文第一作者、電子科大基礎與前沿研究院博士生王德輝說,這種磨損也會暴露底層材料,改變表面局部化學性質,使其從疏水性變成親水性,導致水滴釘扎。

“通常,傳統的材料表面一旦引入超疏水性后,它的抗磨損性能就不會太好。”他說,比如輕微觸碰、沙塵暴襲擊等都可能導致其超疏水性能“失效”。因此,如何保證材料表面既有良好超疏水性,又兼具較強機械穩定性,是當前超疏水材料走入實際應用領域亟須解決的關建難題。

“根據已有科學研究,人們認為材料表面的機械穩定性和超疏水性是相互排斥的兩個特性。”王德輝說,這是因為通過減少接觸面積的方式來增強疏水性的同時,也會導致微/納米結構承受更高的局部壓強,從而更易磨損。“這就意味著超疏水性和機械穩定性在提高一種性能時必然導致另一種性能下降。”

那么,該如何給機械性能較弱的超疏水材料表面裝上“鎧甲”,實現同一材料表面的機械穩定性與超疏水性能雙重疊加呢?

“一方面,要實現機械穩定性需在更大的結構尺度進行幾何設計;另一方面,若想獲得更好的超疏水性則要在納米尺度進行結構優化。”王德輝說,按照常規思路,很難在同一尺度實現上述兩種性能的兼容。

能不能試試拆分處理呢?論文通訊作者、電子科技大學基礎與前沿研究院鄧旭教授及其團隊提出了新的實驗設想:即通過“去耦合機制”將超疏水性和機械穩定性拆分至兩種不同的結構尺度,再利用微結構給超疏水納米材料提供堅固“鎧甲”以防止磨損。

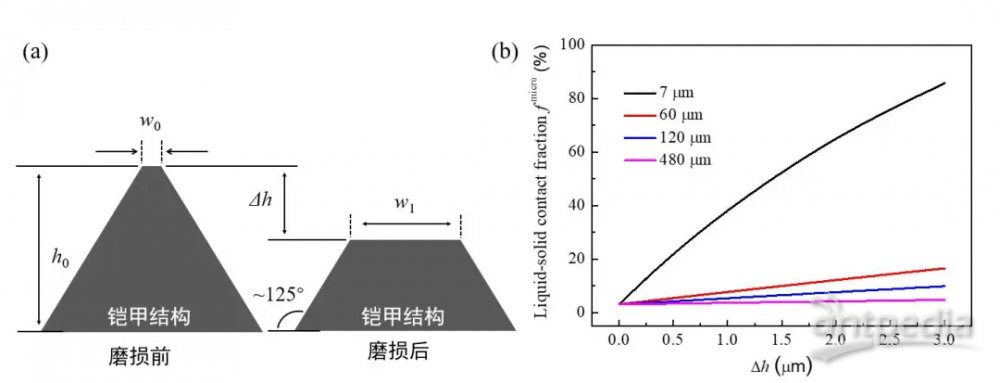

“微結構就是做到微米乃至更宏觀級別,比較耐磨耐用,僅提供機械穩定性保護納米材料免遭磨損;而被保護的納米結構則主要承擔超疏水性。”王德輝說,這樣通過優化設計后制備的微結構“鎧甲”就可以很好保護超疏水納米材料免遭摩擦磨損,從而構筑出鎧甲化超疏水表面。

鎧甲微結構尺寸越小,超疏水性對斷裂性磨損越敏感。受訪者供圖

在實驗過程中,該團隊通過結合浸潤性理論和機械力學原理分析得出微結構設計原則,同時利用光刻、冷/熱壓等微細加工技術將鎧甲結構制備于硅片、陶瓷、金屬、玻璃等普適性基材表面,與超疏水納米材料復合構建出具有優良機械穩定性的鎧甲化超疏水表面。

這種微細加工技術要精確到何種程度呢?“提供機械性能,微米級就夠了。”王德輝說,一般情況下,在微米級結構上,尺度越大,對摩擦磨損越不敏感。

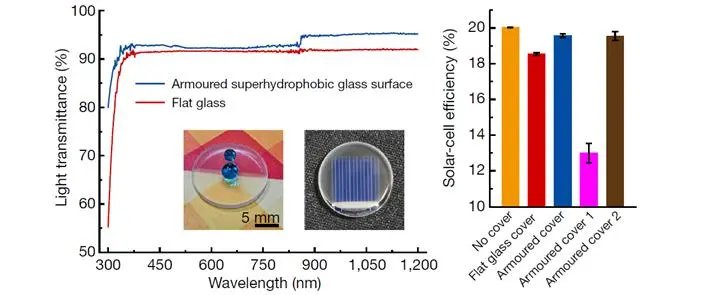

記者了解到,目前研究人員已經將這種新型超疏水材料表面應用于太陽能電池蓋板。

王德輝說,新材料通過表面依靠冷凝液滴清除塵埃顆粒的自清潔方式,將為少雨地區提供自清潔太陽能電池的解決方案。“此外,基于玻璃裝甲化表面的自清潔技術還可巧妙地利用雨或霧滴消除粉塵等污染,長期維持太陽能電池高效的能量轉換,并節省傳統清潔過程中必需的淡水資源和勞動力成本。”他說。

高透光率的玻璃鎧甲化超疏水表面應用于自清潔太陽能電池板示意圖。受訪者供圖

王德輝說,團隊還發現該新型超疏水材料還兼具了耐化學腐蝕和熱降解、抗高速射流沖擊和抗冷凝失效等綜合性能。此外,新材料還實現了玻璃鎧甲化表面的高透光率,這也將為該表面應用于自清潔車用玻璃、太陽能電池蓋板、建筑玻璃幕墻創造條件。

“如何才能讓酸奶干干凈凈地倒出來?軍艦、輪船等船體上如何減少貝殼等生物黏附?如何才能使機翼、軍艦、高壓輸電設備防凍防結冰?超疏水表面的用途十分廣泛。”王德輝說,該論文展示了鎧甲化超疏表面非凡的應用潛力,必將進一步推動超疏水表面進入廣泛的實際應用。

冠狀病毒已經在本世紀引發了三次重大疾病爆發,包括COVID-19大流行,科學家們懷疑潛伏在自然界中的其他家族成員威脅著人類。但是,這些病原體中的許多都很難在實驗室中生長,這使得在它們襲擊之前研究它們并......

能夠在CNS(Cell、Nature和Science)等國際頂尖學術期刊上發表論文,對于科研人員可以說是夢寐以求的,其實,早在140年前的清朝末期,中國人就在Nature上發表了第一篇論文——《考證律......

中國學者關于CAR-T細胞療法的研究登上Nature(自然)官網頭條。10月5日Nature官網首頁,頭條文章關注中國學者發表的國際首個通用CAR-T治療自身免疫病成果。網站截圖10月5日,澎湃新聞記......

近日,北京科技大學新金屬材料國家重點實驗室呂昭平教授團隊一月內在《NatureCommunications》連續發表兩篇論文。呂昭平教授團隊研究成果介紹01高熵非晶合金中的連續多形性轉變非晶態多形性轉......

從27歲成為臺積電的基層工程師,到32歲成為最年輕的項目主管經理,再到35歲出國做博士后,直至37歲出站后成為香港大學最年長的助理教授,沒有“人才帽子”的馮憲平如今已是香港城市大學工程學院的副院長。就......

近年來偽狂犬、猴痘等病毒從動物向人類外溢引發新發傳染病甚至全球大流行的頻率正在顯著增加如何精準預測和預報動物源新發傳染病是關系綠色健康養殖與公共衛生防控的重要科學問題復旦大學公共衛生學院粟碩教授團隊與......

乙酰膽堿通過廣泛的膽堿能神經支配調節多種認知功能。然而,特定的膽堿能亞群、回路和識別記憶的分子機制在很大程度上仍然未知。2024年8月26日,清華大學魯白及首都醫科大學YangFeng共同通訊在Nat......

文|《中國科學報》記者張晴丹當平常夫妻都在討論柴米油鹽時,上海交通大學副教授李聽昕和劉曉雪這對科研眷侶的畫風卻是這樣的:“實驗為什么會出現這個現象呢?我們一起研究一下。”學術圈里的“夫妻檔”很常見,但......

95后天才少年曹原此前因連續在國際頂刊發文,被稱為“石墨烯駕馭者”,備受國內外學術圈關注。澎湃新聞記者查詢發現,曹原及合作者今年8月21日在《Nature》發文《On-chipmulti-degree......

你或許對多巴胺有所耳聞,它被譽為“快樂激素”,是大腦中一種重要的化學信使,負責傳遞愉悅感。通常,大腦依靠一種名為多巴胺轉運蛋白(DAT)的蛋白質來管理多巴胺的濃度,確保我們不會對每一次體驗都產生過度的......