日前,美國貝勒醫學院解剖教學中心主任張曉明全職加入西湖大學。在張曉明20多年的教學生涯中,他先后拿過19個教學獎。該獎項由學生投票選出,他幾乎每年都會蟬聯。

與大多數全職回國的研究型教授不同,張曉明專注于醫學教育。他也是西湖大學醫學院從海外引入的第一位教學系列教授。這意味著,張曉明只需要負責一線教學和教學規劃建設,無需接受科研指標的考核。

從“科研教學兩手抓”的“青椒”到專注于教學的教授,張曉明認為,依靠教師個人很難維持科研與教學的平衡,這需要高校通過機制和晉升體系來保障。

他提出,要考慮到年輕人生活壓力大、需要養家糊口的事實。年輕人在意怎么能在晉升階梯上爬得更快一些、更順一些。作為領導層或過來人,應該更多地幫助他們規劃事業發展,幫助他們弄清楚自己的愛好和擅長之處,給年輕人提供更多機會。

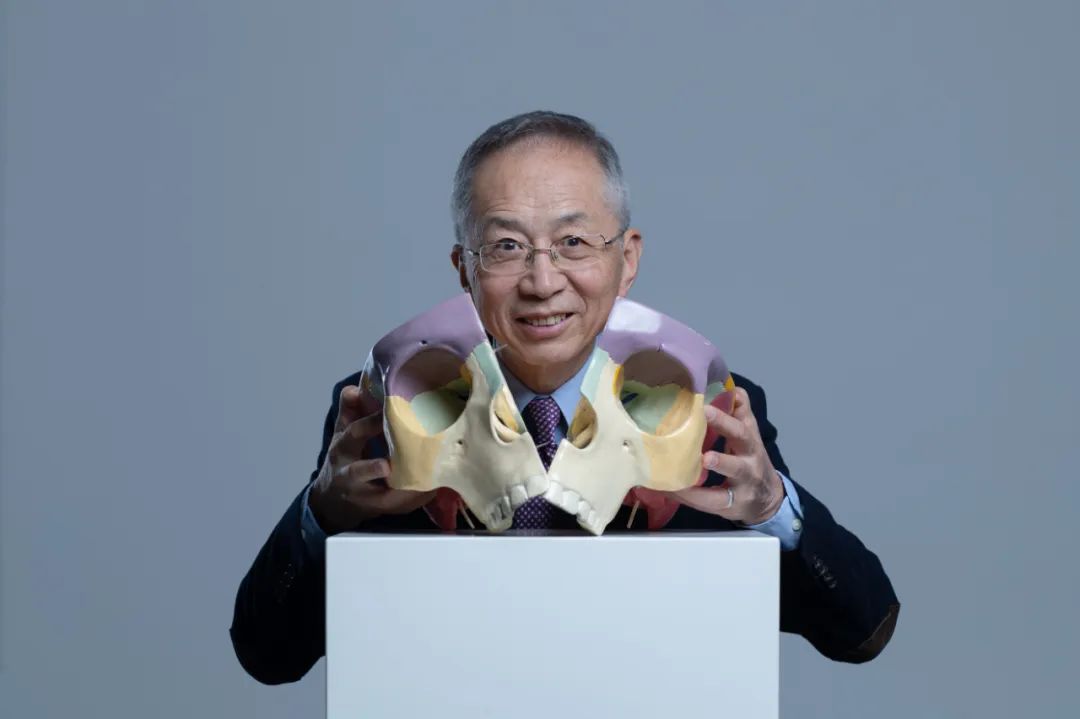

以下是《中國科學報》對張曉明的專訪。張曉明受訪者供圖(下同)

以下是《中國科學報》對張曉明的專訪。張曉明受訪者供圖(下同)

“我熱愛教學,不教學是不可能的”

《中國科學報》:你在國外已經工作生活了36年,為什么選擇回國?張曉明:到了我這樣的年紀,不論事業還是生活上,都沒有后顧之憂了。聽說西湖大學要創辦醫學院的消息后,我覺得這是我事業發展的一個新機會,可以再上一個臺階,為國內醫學教育貢獻自己的一點力量。

另外,從生活上來講,回到曾經熟悉的生活中感到非常親切,能與家人朋友團聚也很令人興奮。

《中國科學報》:作為恢復高考后的第一屆大學生,從北京第二醫學院(現首都醫科大學)本科畢業后算起,病理和解剖幾乎貫穿了你的整個工作、教學生涯,最初為什么選擇從事病理和解剖工作?

張曉明:本科畢業被分配到醫院,我選擇了病理科,是全班唯一一個去病理科的人。

病理科醫生可以說是“醫生的醫生”,負責最終的病理診斷。當時我很年輕,沒有太多出于情懷的考慮。

后來發現形態學的東西很適合我。比起抽象思維,我更擅長形象思維,喜歡看得見摸得著的東西。病理科需要對圖像的記憶和分析,我做起來就非常順。

張曉明

張曉明

《中國科學報》:你主要負責西湖大學醫學院教學方面的規劃和建設,未來有哪些計劃?

張曉明:我的思路是根據西湖大學的特點——高起點、小而精、研究型,在這里建立一個國際化的、有特色的醫學教育系統。

我們正在做詳細的培養計劃。希望學生在學醫的同時學習科研方法和思維,成為不僅僅能給人看病,還能夠在看病過程中發現問題、據此展開基礎科研、最終在診斷治療研究方面有所突破的醫學人才,同時兼具國際視野。

《中國科學報》:那你還會承擔一線教學任務嗎?

張曉明:當然,一點都不會少。我熱愛教學,不教學是不可能的。

《中國科學報》:你已經從事解剖教學22年了,教學內容早已信手拈來,怎么還會有這么大的熱情?

張曉明:當我們深入做一件事情很多年后,才能認識到自己還有很多不知道的地方,還有很多有意思的東西等待著我們去探索。這就會產生敬畏心理。

另外,我希望把最前沿的醫學教育理念和人文教育理念帶到國內,帶給醫學生們。

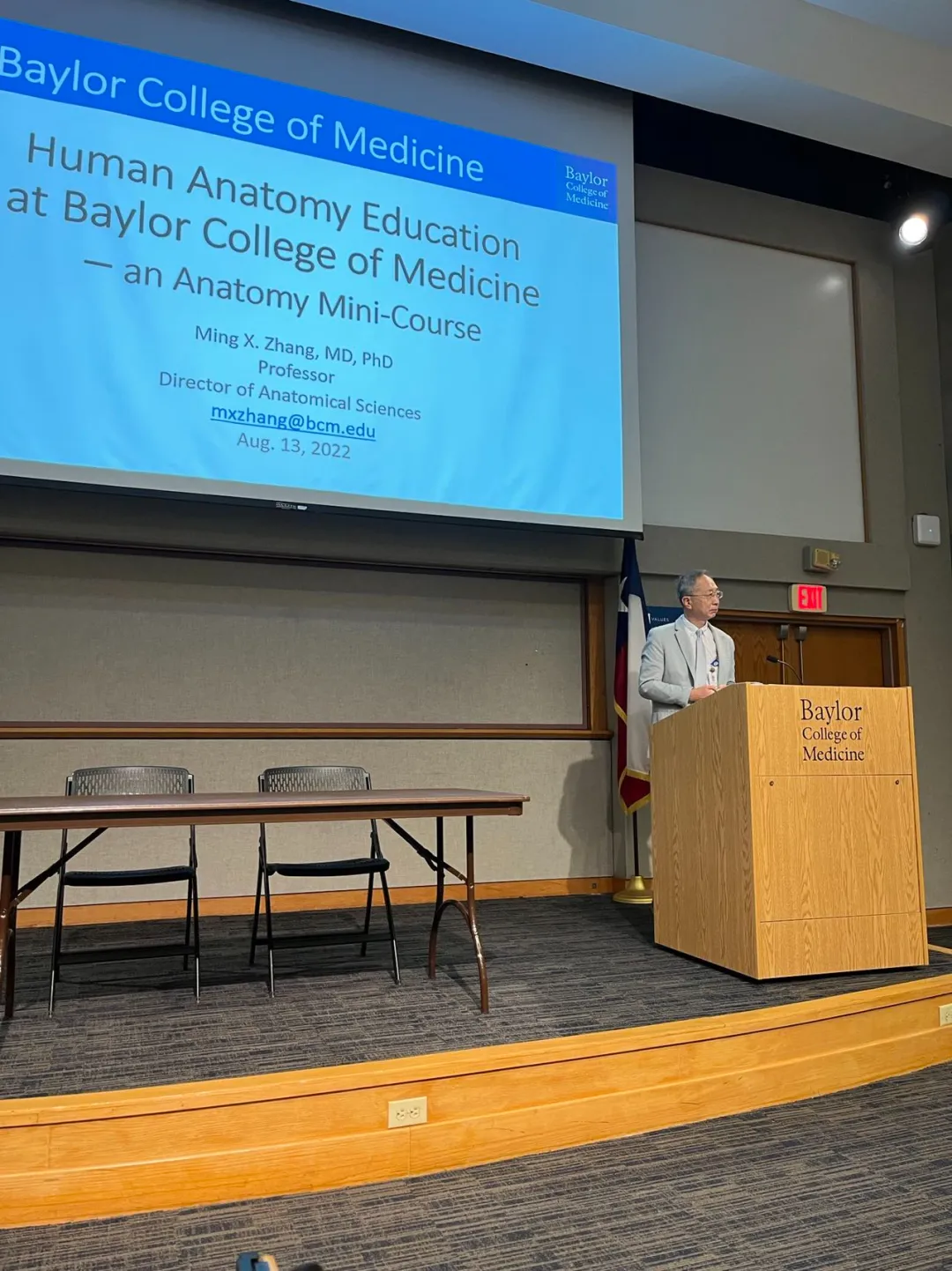

張曉明在課堂上教學

張曉明在課堂上教學

“重科研、輕教學”風氣下,教師該如何平衡?

《中國科學報》:你是西湖大學醫學院從海外引入的第一位教學系列教授,這是否意味著對你的考核與評價都圍繞教學展開,不涉及科研的部分?

張曉明:應該是這樣的。在國外,每一個系列的教師都有其系列的手冊,注明該系列教師的考核與評價標準、升級條件等。西湖大學也有這樣一個系統。

《中國科學報》:目前國內大部分高校對教師的考核評價無法做到科研與教學分開,而是要求科研、教學兩手抓,部分教師甚至還要承擔教學管理工作。因此有不少教師覺得分身乏術,抱怨教學等任務擠占了科研時間。你遇到過這樣的問題嗎?你認為應該如何平衡科研與教學?

張曉明:我博士畢業、做完博士后研究后,在美國堪薩斯大學工作了14年,最初任解剖助理教授。當時要兼顧科研與教學,基礎科研工作占比80%~90%,教學占比大概10%~20%。

我作為年輕PI,有很多事情要做:建立實驗室、盡快啟動科研工作等。系主任和醫學院對我都比較照顧,減少了我在其他方面的工作和社會活動,讓我能夠專注于科研工作。他們對于其他新入職的年輕PI也是這樣。

等到我的科研工作比較穩定后,才增加了相應的教學任務。后來,我的重心逐漸轉變,科研工作越來越少,承擔的教學任務就越來越多了。至于一些學生事務,有專門的行政老師和領導負責。

如果要求青年教師科研教學兩手抓,再承擔教學管理工作,單靠教師個人很難維持平衡,這需要通過高校運行機制和晉升體系來保障。

《中國科學報》:在目前國內許多高校的考核評價中,科研成果所占比重大于教學成果,教學得到的報酬低于科研報酬,整體上會出現“重科研、輕教學”的風氣,美國高校也是如此嗎?對此你怎么看?

張曉明:美國高校也是這樣。

我覺得出現這種現象有兩個原因。一是科研可以帶來資金收入,給學校帶來經濟利益,畢竟經濟是基礎;二是可以給學校帶來聲譽,科研成果和突破往往能快速提升學校的名氣。

而教學給學校增加的經濟收入是很有限的,學生的學費對于學校發展來說甚至可以忽略不計。教學雖然也可以通過學生的口口相傳來提高聲譽,但仍比不上科研。

《中國科學報》:長此以往,會不會造成教師爭相追逐科研成果,而忽視教學能力提升的后果?

張曉明:我認為不會。

的確,高校對于科研做得好、善于申請基金的人總會特殊照顧。即便如此,我認為也不必擔心未來沒有人從事教學工作。據我觀察,仍然有人對教學懷有熱情,愿意從事教學工作。

《中國科學報》:確實不乏一些教師能夠明確選擇科研或者教學道路,但對于一些處在職業生涯早期的青年教師而言,可能沒有那么明確的規劃。這時他就會受到大壞境的影響,去追求更多的論文、更高的影響因子,申請更多的基金。對此你有什么建議?

張曉明:我也是從年輕的時候走過來的,深知在職業生涯早期,是比較迷茫的。發論文、申基金、帶學生、完成教學任務……面前有很多事情要做,哪個才是重點、哪個是自己真正擅長的,我們并不完全清楚。

面對這種情況,沒有什么捷徑,就是挽起袖子加油干,爭取把每一項都干好。在干的過程中,慢慢地就會清楚自己擅長什么、喜歡什么、能干什么了。要是什么都不干,那就什么都沒有。

《中國科學報》:從高校管理層面來說,是否也應該給年輕人創造一個能夠自由選擇職業道路的環境?

張曉明:沒錯。

我們鼓勵年輕人充滿情懷,情懷其實就是一種熱情。但也要考慮到他們生活壓力大、需要養家糊口,他們在意怎么能在晉升階梯上爬得更快一些、更順一些。

作為領導層或過來人,應該更多地幫助年輕人規劃事業發展,幫助他們弄清楚自己的愛好和擅長之處,為年輕人提供更多機會。這是實實在在的。

張曉明(左三)和學生們在一起

張曉明(左三)和學生們在一起

95%的美國醫生只看病,不用做科研

《中國科學報》:你認為目前國內的醫學教育還存在哪些不足?

張曉明:目前國內醫學院培養醫學生著重于知識和技能的獲取,在人文關懷和職業素質培養方面還需要加強。

在人文關懷方面,患者和醫生的關系非常特殊。起碼的信任和尊重是必須的,且是雙向的。患者在這個關系中往往處于弱勢的地位。醫生是為患者服務的,應秉承尊重、謙遜的態度和奉獻精神,而非高高在上。

尊重是相互的。想讓別人尊重你,你首先要尊重別人。舉個簡單的例子,美國醫生行醫時,要么穿正裝打領帶、要么是手術服,這是從衣著上對患者的尊重。尊重也會贏得信任。

另外,醫生如何與患者溝通很重要,是有程式的。醫生要和患者的視線水平,看著患者的眼睛,依照講話的程式、語言技巧溫暖又專業地進行表達。

《中國科學報》:美國精英式醫生的培養模式是怎樣的?對我國的醫學教育有哪些啟示?

張曉明:全美國的醫學院每年共錄取約700名具備臨床和科研雙學位的畢業生,占錄取醫學生總數的3%。這些學生除了要完成4年臨床醫學課程外,還需要完成一個4~5年制的科研博士學位,總學習時限為8~10年,畢業后取得醫學博士和哲學博士雙學位(MD/PhD)。

這些學生的確學到了行醫和做科研的雙料本領,被稱為醫師科學家。他們大多數從事臨床醫療和科研雙份工作,也有少數會放棄科研。

因此,我認為既能在臨床行醫又能做科研的精英式醫生不需要太多,應該交由國內頂尖的醫學院來培養。

科研需要熱情(Passion)、能力(Talent)、機遇(Opportunity)和支持(Support),所有的科學發現和創新都離不開這些因素。不做科研就不能進大醫院、想升職加薪就必須有科研成果,這樣“被動式科研”的醫學教育和醫生培養體系需要改變。

《中國科學報》:近年來,國內高校熱衷于開設、合并醫學院,很大原因在于醫學院能夠快速帶動學校學術指標,如論文數量、影響因子、被引率等,進而提升學校的排名和影響力。從醫學教育角度來說,我們是否需要培養那么多會做科研的醫生?

張曉明:我們并不需要每一個醫學院畢業生都會做科研。

美國“4+4”模式培養出的醫生中,95%以上只是看病,不用做科研。如果學生真的對科研有興趣,或者有些醫生在醫療實踐中產生了研究某一發病機制的興趣,他們也不必再拿科研學位,可以通過規培、自學、參與等方式融入科研中。同時,醫院也會為他們提供優良的科研條件,給予經費和人員支持。這種科研動機是主動的,與升職加薪無關,這樣才能夠產出高水平創新成果。

《中國科學報》:相應的,我們也不應該拿學術指標來考核絕大多數的臨床醫生?

張曉明:對。

《中國科學報》:從事醫學教育這么多年,你本人對于生命有何獨特的認知?

張曉明:我覺得生命是有限的。人死之后肉體完全消失,到時是把遺體燒了還是捐獻了都不重要。死了之后終歸是煙消云散,能留下來的只有精神。

死亡是非常正常的,我不懼怕死亡。我希望有生之年能夠活得愉快,多做一點事,努力地工作,爭取留下一點精神。到我死后別人還能講起來、用得著,就足夠了。

日前,美國貝勒醫學院解剖教學中心主任張曉明全職加入西湖大學。在張曉明20多年的教學生涯中,他先后拿過19個教學獎。該獎項由學生投票選出,他幾乎每年都會蟬聯。與大多數全職回國的研究型教授不同,張曉明專注......

日前,美國貝勒醫學院解剖教學中心主任張曉明全職加入西湖大學。在張曉明20多年的教學生涯中,他先后拿過19個教學獎。該獎項由學生投票選出,他幾乎每年都會蟬聯。與大多數全職回國的研究型教授不同,張曉明專注......

日前,美國貝勒醫學院解剖教學中心主任張曉明全職加入西湖大學。在張曉明20多年的教學生涯中,他先后拿過19個教學獎。該獎項由學生投票選出,他幾乎每年都會蟬聯。與大多數全職回國的研究型教授不同,張曉明專注......

地震中的樓板振動,狂風中的橋梁擺動,氣流中的飛機顛簸……振動和動力學問題一直是影響大型工程結構安全性和穩定性的關鍵因素。據美國機械工程師學會(ASME)的官方消息,西湖大學機械工程講席教授MarcoA......

“一些學生不習慣質疑別人,也不習慣被別人質疑。”西湖大學數學講席教授陳華一認為,如果教育在平等意識方面存在缺位,就會導致學生一方面不敢表達自己的觀點,另一方面當被別人質疑時會覺得被冒犯,從而難以成為在......

澎湃新聞(www.thepaper.cn)9月4日從西湖大學獲悉,該校未來產業研究中心、理學院孫立成團隊近日在NatureCommunications上發表一項突破性研究成果。他們在西瓜皮膜的啟發下,......

葉綠體蛋白在ATP酶馬達的驅動下,通過葉綠體外膜(TOC)轉座子和葉綠體內膜(TIC)超復合體的轉座子導入。Ycf2-FtsHi復合體已被確定為葉綠體進口馬達。然而,其在前蛋白轉運過程中與TIC復合物......

8月21日,在中國化學會第二十二屆全國金屬有機化學學術討論會上,西湖大學理學院副教授石航,榮獲中國化學會黃耀曾金屬有機化學青年獎。頒獎現場2003年開始,中國化學會為紀念化學家黃耀曾先生對我國有機化學......

2024年7月的最后一天,48歲的鄭冶楓第一次以大學教授的身份,站在了教室的講臺上。這是首期西湖大學人工智能暑期公開課舉辦的第三天。作為當天上午的主講人之一,身著灰色Polo衫、踩著一雙休閑帆布鞋,鄭......

很多人都喜歡螢火蟲,它的出現,往往意味著良好的生態環境,以及浪漫的氛圍。螢火蟲受訪者供圖它是為數不多的能發光的陸生生物。經過漫長的進化,螢火蟲發光的“用途”已包括求偶行為,迷惑、誘捕獵物,恐嚇獵食者等......