·“那些大家認為很復雜的高級認知功能,比如推理、數學計算、使用符號等等,在大腦里的工作原理是可以研究的。只要我們找到正確的方式將問題分解和組合,就可以試圖回答那些更為抽象的問題,比如關于意識的問題的。”

·要對大腦這樣的復雜生物系統進行表征和分析,除了具備生物學知識之外,與數學、物理、信息和心理等學科廣泛合作的重要性日益突顯。

在生活中,我們一直在對各種各樣的信息進行記憶、排序以及靈活地調用,比如打牌時思考出牌順序、出行時規劃路線、安排工作內容的先后等。

排序是如此的頻繁和自然,以至于人們常常意識不到這些任務有多復雜。如果用計算機去實現這種排序任務,就需要通過硬件和算法的配合,對信息進行編碼、儲存、計算比較和調用等一系列繁瑣的步驟。那么大腦是如何完成這項功能的呢?

不同于計算機的硬件結構,大腦是由上億個神經元細胞組成的龐大網絡。人們雖然了解它的種種認知功能,卻對其底層邏輯所知甚少,如同一個“黑盒子”。近日,一項研究通過對獼猴進行心理排序任務時神經元活動的記錄和分析,揭示了大腦的工作記憶模式。該研究題為《獼猴額葉皮層對空間序列信息的工作記憶編程》,于2024年9月27日發表在《科學》(Science)雜志上,作者是來自中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(以下簡稱“腦智卓越中心”)的王立平團隊。

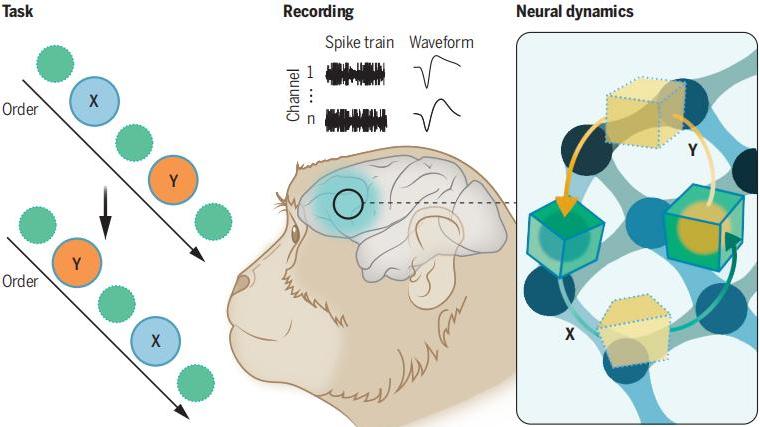

在該研究中,兩只獼猴被訓練執行一個延遲序列排序任務。它們需要記憶屏幕中出現在不同序列位置的圓點圖案,隨后會在系統提示下對序列進行正向或逆向的排序,最后通過觸摸屏幕來匯報結果。研究者們將微驅動電極陣列植入獼猴的前額葉皮層,記錄了數千個神經元的電活動,并對結果進行數學描述,分析其中表現出來的模式。

研究者們記錄獼猴在處理排序任務時的神經活動,發現次序信息被記錄在單獨的“子空間”中,并通過臨時子空間進行交換排序。圖片來源:《科學》雜志

研究者們記錄獼猴在處理排序任務時的神經活動,發現次序信息被記錄在單獨的“子空間”中,并通過臨時子空間進行交換排序。圖片來源:《科學》雜志

該研究發現,在排序任務中,每一種次序的信息都被記錄在一個對應的、反映神經元不同全局狀態的“子空間”中。當面對需要調換順序的認知任務時,子空間中的順序信息會進行交換,方式是通過形成臨時子空間來存儲和轉移信息。此外,當獼猴被要求以順序或倒序的不同規則來調用次序信息時,存在一個存儲規則的子空間來控制信息的流向。

該研究加深了人們對于大腦工作記憶底層邏輯的理解。通過這些空間模式,研究人員甚至能夠反向推斷獼猴所看到的內容和排序結果,如同“讀心術”一般。

獼猴的排序能力跟人類有什么區別?該如何理解這些“子空間”所代表的大腦規律?如何研究“意識”等更為復雜的認知現象?為了回答這些問題,近日,澎湃科技采訪了該研究的第一作者、腦智卓越中心博士研究生田拯赫,以及通訊作者、腦智卓越中心研究員王立平。

從功能到底層:打開工作記憶的“黑盒子”

在神經認知科學中,在頭腦中對事物排序被認為與工作記憶(working memory)密切相關。與長時記憶不同,工作記憶主要涉及對短期記憶的維持與操縱,以應對馬上需要面對的認知情境。

“很多理論都產生于一些直觀的經驗,再不斷地去進行修正。”王立平介紹道,“長期與短期記憶的分別挺直觀的——有的東西能記得很久,而有的東西很快就忘了。后來大家又發現,記憶在腦中是經過‘操縱’的,比如被‘壓縮’:很多記憶缺失了細節,只留有印象。而在短期記憶中,這種操縱體現在通過對有限容量的記憶進行組合來解決當下的問題。如果只有‘記憶’沒有‘工作’,那什么也干不了。”

王立平說,工作記憶中操縱的部分涉及到推理等認知過程,相對復雜,相關研究還比較少。這項研究就是為了填補這方面的空白。

無論是記憶的存儲和操作,都需要在大腦的物理層面找到對應的過程加以驗證,以形成完整的解釋。從結構和形態層面上,大腦大致被分為額葉、頂葉、顳葉與枕葉四個部分。以往的研究發現,前額葉皮質中的神經元在工作記憶任務中表現出持久的活動,且能夠自上而下地發出影響大腦其它區域的信號。

而在細胞層面,大腦是由上億個(人類為860億個)不同種類的神經元細胞通過突觸連接而成的復雜網絡,通過電流等信號遞質進行交流。從這個角度上來看,大腦并不是像電腦那樣以功能明確的模塊化方式運行的,而是一個大規模的并行網絡:同樣的神經元可能廣泛參與不同的認知活動。

隨著技術的發展,科學家們已經能夠同時監測更多單個神經元的活動,從底層還原大腦的運行狀態。在這項研究中,研究者們使用了157通道的微電極陣列同時測量了獼猴前額葉皮質中4191個神經元在工作記憶任務過程中的活動狀況。

擁有了監測神經元活動的技術手段,研究者們還需要通過合適的實驗設計來保證測量和分析結果能夠形成有力的解釋。王立平認為,雖然工作記憶涉及復雜的認知功能,但也可以將其分解成清晰而簡單的過程加以說明。

“真正的智能都是抽象的。但那些大家認為很復雜的高級認知功能,比如推理、做數學、使用符號等等,在大腦里的表征是可以研究的。只要我們找到正確的方式將問題分解和組合,就可以試圖回答那些更為抽象的問題,比如關于意識的問題的。”他說。

本研究通過一個巧妙的實驗將心理排序分解成了三個階段。在第一個階段,獼猴需要記住屏幕上2到3個按順序閃爍的點。經過短暫的延遲(500至700毫秒)后,在第二個階段,獼猴將會看到一張圖片,如果看到黃瓜,意味著它需要按順序匯報。如果看到蘋果,它就需要反過來匯報順序。

獼猴記住點的位置次序,并按提示正序或者逆序匯報。圖片來源:《科學》雜志

獼猴記住點的位置次序,并按提示正序或者逆序匯報。圖片來源:《科學》雜志

這樣一來,獼猴就在腦中存儲了次序的記憶,并對這些記憶進行了正向或反向的操縱。同樣經過短暫延遲之后,在最后一個階段,它會受到開始匯報的圖片提示(一個藍點),隨后通過觸摸屏幕來點選結果。

研究使用的獼猴經過了長期的訓練,使它們能夠將注意力集中在任務上,并能夠理解圖片指令的含義。田拯赫告訴澎湃科技,記憶排序甚至理解符號為很多動物所掌握,并非人類獨有的“高級”活動。從這個意義上說,獼猴實驗能夠成為探索人類大腦規律的重要參考。

表征大腦:描述神經網絡的運作模式

測量了獼猴在排序任務中的神經元活動之后,下一步便是對這些數據進行分析,看看大腦在這個過程中到底在“干什么”。

在面對記憶和排序任務時,獼猴大腦中的神經元同時活動,而每個神經元的放電強度有高有低,形成了大腦的不同狀態。王立平說,這就像一個交響樂團一樣,雖然在演奏一首曲目,但其中不同成員在演奏的旋律、節奏和強弱不盡相同。通過將成員個體歸為一類,比如“弦樂組”、“管樂組”,就能“以管窺豹”,探索整個曲目的模式。

研究者首先要在任務刺激和神經元狀態之間建立聯系。“可以理解成建立單個神經元狀態(因變量y)與次序信息(自變量x)之間的關系方程,其中神經元狀態隨著獼猴面對的次序信息的不同而變化。我們測量了4000多個神經元,就有4000多個這樣的方程。”田拯赫介紹道,本科學習凝聚態物理的他具備很強的數學思維。

“每一組方程的解代表著某一個神經元對各個次序和位置信息的響應大小,那么4000組解拼在一起就是所有神經元對這些位置的群體響應。”他說,“我們再去找這些群體響應的最顯著的方向,或者叫模式。”

從向量的角度來看,特定時刻這些神經元的整體狀態是一個4000多維空間中的一點。面對不同的任務以及在不同的時間,代表這些狀態的點就在這個高維空間中形成了一個幾何結構。通過主成分分析(PCA)等數學手段,研究團隊就能夠從中識別出具備總體特征且能反映特定任務信息的“子空間”。

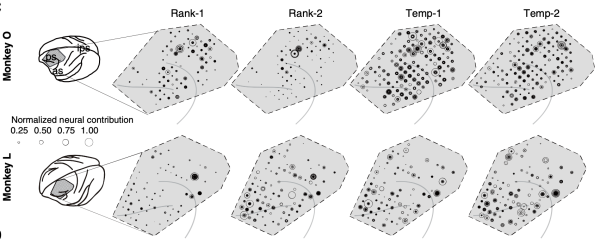

田拯赫解釋道,從數學上來說,子空間代表著那4000多個方程中有哪些在面對特定任務時更加顯著。對應到大腦層面,子空間代表所有這些神經元的某種特定組合,其中每個神經元都發揮了一定作用。

由于子空間反映了特定的模式,因此可以理解為這些空間上“記載”了大腦所存儲的信息。研究團隊發現,屏幕上多個圓點位置的信息儲存在不同子空間中,當獼猴不需要對圓點進行排序時,這些信息隨時間保持穩定。

而當獼猴看到蘋果圖片從而需要重排順序時,每個原先的子空間會額外招募一個臨時的新子空間,先把原先內部的記憶信息傳遞到其中,等自身信息被清空之后,再將臨時子空間中的記憶信號傳遞給要交換的空間。

在兩只獼猴腦中的次序子空間與臨時子空間中,不同神經元的標準化參與比率(NPR)。圖片來源:《科學》雜志

在兩只獼猴腦中的次序子空間與臨時子空間中,不同神經元的標準化參與比率(NPR)。圖片來源:《科學》雜志

“就像交換杯子里的水一樣。平時我們交換兩個杯子里的水,拿一個新杯子就好。而對于大腦來說,它會拿出兩個新杯子用來交換。”田拯赫說。

該研究還發現有一個子空間并不記錄具體的次序信息,而是與正序或者倒序的規則有關。在不同規則下,這個子空間的狀態會隨時間呈現不同的發展軌跡。研究團隊推測這個子空間控制了次序子空間與臨時子空間之間的信息流動,可以發起和門控交換過程。

田拯赫解釋,如果沿用交換杯中水的比喻,那么這個子空間就像端著水的服務員,在他左邊的客人需要交換杯中水,而在他右邊的則不需要。當左邊的客人招呼他時,他就會朝那邊走去,并拿出兩個新杯子。右邊的客人招呼時,他則會直接把兩杯水端過去。

“當然,這里的水、杯子、服務員以及交換動作,都是大腦的不同狀態,如同一張臉的不同側面。”田拯赫說。

隨著技術手段的提高,科學家們能夠獲得的生物數據越來越多,也越來越底層。要對大腦這樣的復雜生物系統進行表征和分析,除了具備生物學知識之外,與數學、計算機、物理、化學等學科廣泛合作的重要性日益突顯。王立平提到,他的研究團隊招收的博士生中有很多都是來自其它專業,大家通過不同角度的思想碰撞帶來了很多新的研究思路。

“在很多領域導師不一定比學生懂得多,要相互學習交流。”他說。

作為該研究的第一作者,田拯赫認為研究組里相互合作、開放討論的氛圍對開展突破性研究非常關鍵,“可以自由地表達和嘗試自己的想法非常重要。”

(澎湃新聞實習生黃煜博對本文亦有貢獻)

記憶在大腦中的存儲與演化是一個復雜且動態的過程,其中一些記憶能夠隨著時間的推移而愈發清晰,而另一些則逐漸模糊甚至消失。盡管已有研究表明,睡眠期間的記憶重激活是記憶鞏固的重要環節,但海馬體與新皮層在這一......

你是否有過這樣的困惑:明明小時候每天都被媽媽抱著看繪本,怎么現在卻連當時最喜歡的小人兒長什么樣都記不起來?為什么3歲前的記憶就像被橡皮擦去了一般消失不見?人們曾認為,之所以會出現這種被稱為“嬰兒期遺忘......

一項3月12日發表于《科學進展》的研究顯示,科學家發現了64個影響人類大腦衰老速度的基因,還確定了抗衰老藥物和實驗性化合物,這些藥物和化合物可以針對這些基因逆轉衰老。這是迄今為止針對大腦衰老的遺傳因素......

隨著人工智能的廣泛應用,機器人集群、無人機編隊、智能電網逐漸走入人們視野。然而,現實環境中,這些多智能體系統經常受到外部干擾。如何增強多智能體系統一致性網絡的魯棒性與可擴展性,一直是學術界和工業界共同......

人們常常開玩笑說,自己有兩個胃,一個用來吃飯,另一個則是“甜品胃”。如今,這種現象有了科學解釋。發表在新一期《科學》雜志上的一項研究發現,大腦中存在一種控制糖分攝入的特殊機制,為人們理解“為什么吃飽了......

中國科學院心理研究所青年特聘研究員李雪冰、博士生崔曉冰及研究團隊研究發現,盡管焦慮障礙和抑郁障礙患者都能利用“認知重評”調節情緒,但兩者的大腦活動模式卻大相徑庭——焦慮障礙患者的情緒調節能力與健康人相......

為什么人們吃飯時會突然覺得飽了?最近,美國哥倫比亞大學團隊在小鼠的大腦中找到了答案:一種特殊的神經元擔任“飽腹指揮官”,負責發出“停止進食”的指令。這項研究發表在最新一期《細胞》雜志上。新發現的神經元......

女性天生擁有兩條X染色體,一條遺傳自母親,一條遺傳自父親。不過,為了確保基因表達的平衡,女性體內的每個細胞都會隨機遺傳其中一條X染色體,另一條則會關閉或失活。圖片來源:美國趣味科學網照理來說,X染色體......

瑞典卡羅林斯卡學院的研究人員利用人工智能工具分析了70歲老人的大腦圖像,并估計了他們大腦的生物年齡。研究發現,炎癥和高血糖水平等對血管健康有害的因素,與看起來更老的大腦有關,而健康的生活方式與看起來更......

美國加州大學舊金山分校科學家開發了一種創新的“分子GPS”技術,能夠引導免疫細胞特異性地定位到大腦,并在不損傷周圍健康組織的情況下有效殺死腫瘤。這項突破性研究發表在最近的《科學》雜志上。這項基于活細胞......