·首次成功構建了小鼠肝臟的高精度時空圖譜,探索了肝臟的空間分子特征與損傷修復中的分子機制,為未來肝臟疾病的治療提供了新思路。

在所有的器官中,肝臟可能是最“神秘”的一個。它不僅是最大的實體器官,包含最多的血液,具備器官中最強的再生能力,還擔負著代謝、合成、消化、免疫等多種功能。

古代人曾認為肝代表著欲望、感情沖動和生命力本身。而在現代科學家們眼中,肝的生理機制則是在基因的引導下,多樣的細胞進行功能性分化、表達與合作的結果。對于這些復雜的機制還有太多未解之謎。

隨著基因測序、計算機等科學技術的發展,人們有望通過更加精準和深入的觀測技術來探索這些謎題。2024年4月16日,杭州華大生命科學研究院與中國科學院分子細胞科學卓越創新中心主導,聯合吉林大學、廣州醫科大學第五附屬醫院、山西醫科大學、上海科技大學等國內外機構,在國際期刊《自然·遺傳學》(Nature Genetics)發表了兩篇研究成果,首次成功構建了小鼠肝臟的高精度時空圖譜,探索了肝臟的空間分子特征與損傷修復中的分子機制,為未來肝臟疾病的治療提供了新思路。

在華大自研的名為Stereo-seq時空組學技術的幫助下,研究人員們在納米級分辨率上將肝臟細胞的空間信息與細胞基因等分子信息相結合,對肝臟進行了深層透視和建模。在其中的一項研究中,研究者們對小鼠的正常肝臟和70%切除之后的肝臟展開研究,揭示了小鼠穩態肝臟中的細胞類型、基因表達和微環境信號的空間特征,以及部分肝切除后對應的時空動態變化如何協調準確的肝再生。

在肝臟的不同區域中存在不同類型的細胞,它們在基因引導下分化,行使著不同的功能,并通過一系列機制相互協作。研究團隊在肝臟的門靜脈-中央靜脈軸上解析了不同類型肝細胞的基因功能分布特征,并識別出一系列具有區域化分布的基因。

除此之外,團隊還首次發現肝臟中存在約50-200微米的免疫微結構,對其進行定位并解析其中的免疫細胞組成,發現主要由T細胞和單核細胞組成。研究團隊推測其可能是肝臟免疫響應的特殊機制,可協助肝臟抵御外源細菌或抗原。

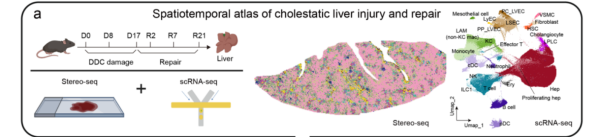

在另一項研究中,研究人員們則在相同技術的幫助下觀察膽汁淤積損傷后肝臟在自我修復時的分子過程。膽汁淤積是由于膽汁分泌及排泄障礙引起的,嚴重時可能導致膽囊炎、肝硬化、肝衰竭等系列疾病的發生。在發生這種損傷后,肝臟中的門靜脈區肝細胞會重編程為肝祖樣細胞(LPLC),為肝細胞的增殖作出貢獻。在本研究中,科學家們觀察了該過程中的損傷響應和微環境信號的時空動態變化特征。

現代科學如何理解肝臟功能?這兩項研究將如何加深我們對肝臟疾病的認識?小鼠肝臟與人類肝臟有何區別?時空組學技術到底是什么?為回答這些問題,澎湃科技記者采訪了研究團隊中的多名研究者。

杭州華大生命科學研究院團隊成員(左起)許江山、郝世杰、郭鵬程在做實驗。受訪者供圖

中國科學院分子細胞科學卓越創新中心團隊成員(左起)申屠欣怡、惠利健研究員、南海濤和吳柏華。受訪者供圖

【對話】

基因與細胞視角下的肝臟

澎湃科技:本次研究主要關注肝臟的哪些方面?

許江山(肝臟穩態-肝切除-再生時空圖譜論文共同第一作者、杭州華大生命科學研究院副研究員):肝臟是人體內最重要的代謝器官之一,參與蛋白質、脂肪和碳水化合物等物質的代謝和調節。它具有解毒功能,能夠清除體內的有害物質和代謝產物。此外,肝臟還能合成許多重要的生物活性物質,如白蛋白、膽固醇、膽汁酸和凝血因子等。

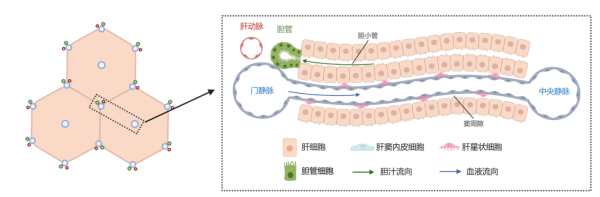

肝臟由其基本結構單元肝小葉組成,每個肝小葉類似于一個立體正六邊形結構,中央靜脈位于正六邊形的中心,外周門靜脈、肝動脈和膽管共同位于正六邊形的外周頂點,血流從外圍頂點流向中心。伴隨著血流而來的氧氣以及營養物質逐步被肝細胞吸收和代謝,形成了其獨特的氧氣和營養物質連續梯度分布現象,即肝臟分區(Liver zonation)。這一分區實際上也是肝臟細胞行使功能分工的基礎,比如在中央靜脈附近的肝細胞主要負責解毒功能,而周圍的門靜脈附近的肝細胞則主要負責白蛋白合成,這一分工也保證了肝臟功能的高效行使,同時也帶來了疾病對不同區域肝細胞的易感性。

肝臟的基本結構。受訪者供圖

在本研究中,利用華大特有的時空組學技術Stereo-seq,我們精細解析了肝臟在穩態、損傷和再生情況下這一功能分區的時空動態,包括肝臟中的細胞類型組成及其空間分布情況、基因表達空間信息,判別哪些基因表達具有肝臟分區特征,并在此基礎上探索了內在的基因網絡和微環境特征。

澎湃科技:文章提到動物肝臟在組織穩態和擾動期間的協調響應機制尚不清楚,這為我們理解很多疾病造成了障礙。能否介紹一下已知理論中細胞之間大概是如何通訊并協同的?基因在里面發揮什么樣的作用?為什么說理解這些現象能夠加深我們對疾病的認知?

許江山:細胞間的通訊一般指的是細胞所處的微環境特性,包括了細胞通過分泌信號分子(如激素、生長因子)、直接接觸(如巨噬細胞吞噬),或通過分泌細胞外基質間接參與微環境。

這些微環境因素和細胞相互作用,影響了細胞的功能和行為,比如信號分子可以擴散到周圍細胞,并與細胞表面的受體相互作用,觸發一系列信號傳導途徑,從而影響周圍細胞的基因表達。不同的基因表達模式可以導致細胞的不同狀態和功能,進而影響整個組織和器官的功能。

理解細胞間通訊和協同對于我們認知疾病非常重要。例如,在肝炎和肝纖維化中,炎癥和纖維化信號的紊亂可以導致肝細胞和非肝細胞之間的通訊紊亂,進而導致炎癥反應的持續激活和纖維化的過度沉積。類似地,在肝癌中,肝細胞和周邊免疫細胞之間的通訊紊亂可能影響腫瘤的生長和轉移。

澎湃科技:研究使用的是小鼠的肝臟,請問小鼠肝細胞與人類肝細胞相似嗎?為什么不直接研究人體肝組織?

郝世杰(文章共同第一作者、杭州華大生命科學研究院博士研究生):肝臟從脊椎動物的共同祖先進化而來,當然也是哺乳類動物保守的器官,因此小鼠肝臟和人類肝臟的細胞組成和轉錄組特征是很相似的。

但人體研究受限于性別、飲食、年齡等個體差異,較難從中得到普適性規律。并且損傷、再生的相關研究也難以在人體上展開,因此,我們第一步先使用小鼠這一可控的模式動物進行研究。下一步,我們也會將研究拓展到人類肝臟的各種退行性狀況,如肝疾病(如脂肪肝、纖維化)或衰老等情況。

空間組學技術:基因信息與空間信息的整合

澎湃科技:能否介紹一下空間組學技術以及本研究所使用的Stereo-seq技術?研究中所產生的圖譜花了多長時間繪制?主要反映了什么信息?

上官順成(肝臟穩態-肝切除-再生時空圖譜論文共同第一作者、深圳華大生命科學研究院生化工程師):空間組學技術是一種用于研究組織或細胞內基因表達的方法,它結合了空間信息和轉錄組學分析。傳統的轉錄組學技術通常只提供基因表達的整體信息,而無法提供細胞或組織內基因表達的空間分布信息。而空間轉錄組學技術通過將組織或細胞固定在其原始位置上,從而提供了基因表達的空間定位信息。這一技術的發展為研究人員提供了一種更全面、更準確地理解基因表達的方法。

本研究使用的Stereo-seq技術,使用的是華大自主研發的時空芯片。芯片上布滿了數以億計規則陣列式排布的DNA納米球,每個納米球之間相距500納米(過去同類方法的精度在10 μm),每個球上都帶有自己獨特的標簽,用來標注特定的空間位置信息。研究人員用帶有位置信息的芯片,去結合新鮮組織冷凍切片,經過一系列步驟,將細胞中的基因捕獲并擴增成核酸文庫,并進行測序。再經過時空云平臺的數據處理步驟,就能夠將捕獲的細胞實時基因表達信息和芯片上的空間位置信息一一對應,即得到了文中肝臟組織切片的時空轉錄圖譜。

肝臟損傷和修復過程中的時空組學圖譜。受訪者供圖

在本項研究中,數據的生成只花了短短不到1個月的時間,但是其中的生物學意義的解讀花了較長的時間。這或許也是未來的趨勢,生成數據的速度遠超常規解讀能力的發展,這可能是為什么我們需要人工智能的輔助。這些圖譜以前所未有的數據深度與廣度,解析了肝臟在穩態、損傷及再生中的時空變化。

澎湃科技:未來該技術有何發展方向?可以應用于別的器官嗎?有什么局限?

賴毅維(文章共同通訊作者、杭州華大生命科學研究院副研究員):進一步,我們期望基于現有的研究,聯合國內外肝臟領域的專家,一方面是把新的組學技術方法,應用到臨床的肝臟代謝性疾病、癌癥、衰老等問題上,去解決切實的臨床問題,尋找疾病治療和促進肝臟修復的新方法;另一方面則是圍繞肝臟研究,發展新的檢測技術,把目前的空間轉錄組學拓展到更全面的空間多維組學信息,并借助深度學習等全新的人工智能技術,最終構建數字化的肝臟模型。

該技術實際上已經運用于多個器官,比如我們利用時空組學技術Stereo-seq,與蒲慕明院士領銜的中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)合作,構建了食蟹猴全腦皮層的3D圖譜;也正在與金鳳實驗室合作,期望在傳統的病理學基礎上,結合Stereo-seq發展數字病理學。未來,我們也希望能將這一技術從僅用于轉錄組分析,發展到可以同時捕獲更多維度的信息。

“透視”肝臟:“高清相機”下的結構與機制

澎湃科技:能否介紹一下在肝臟穩態時空圖譜中的多項新發現?

賴毅維:我們不但對肝細胞的基因梯度分布特征,也對內皮細胞、星狀細胞做梯度分布的基因做了全面的鑒定,找到了大量未被報導具有這一特征的基因。

比如,在肝細胞中我們發現乙肝病毒的受體NTCP,在中央靜脈周圍的肝細胞中具有非常高的表達特征,這也解釋了為什么乙肝病毒更多累積在中央靜脈附近的肝細胞中。這也為我們設計針對肝臟疾病的治療方法提供了參考。

澎湃科技:研究還首次發現肝臟中的一種免疫微結構,能否介紹一下?

郭鵬程(文章共同第一作者、杭州華大生命科學研究院博士后):我們認為這一微結構實際在過去不斷地被觀測到,但囿于形態學的觀察,過去的研究并未能夠總結其真實的特征。

借助時空組學技術Stereo-seq,我們不但發現這一在肝臟中隨機分布的免疫微結構主要由T細胞和單核細胞組成,也發現這些細胞具有響應干擾素γ的下游基因特征。因此,我們猜測這一結構的存在能夠維持肝臟快速響應外源病原體感染的能力,使得肝臟能夠快速清除病原體。我們挖掘了過去的研究,發現類似的免疫微結構也在皮膚、結直腸中被鑒定發現。但其真正的功能及作用機制仍有待研究。

澎湃科技:研究還分析了肝臟內各種細胞在肝臟再生過程中的協調過程,并發現了一個炎癥誘導調節因子TBL1XR1。能否介紹一下?

郭鵬程:TBL1XR1是一個轉錄因子(能夠以序列特異性方式結合DNA 并且調節轉錄的蛋白質)的輔助因子,目前認為這個因子參與肝臟的脂肪分解代謝調控,它的功能喪失會導致嚴重的脂肪肝,也被證明與肝癌的發生存在關聯。

在我們的研究中我們發現,TBL1XR1會在肝切除后被激活,如果我們干擾這個因子的激活,肝臟再生就會被抑制。因此我們認為TBL1XR1是一個促進肝再生至關重要的調控因子。這也為臨床上通過調控TBL1XR1促進肝再生從而達到治療肝臟疾病或肝癌提供了新的靶點。

澎湃科技:在膽汁淤積這項研究中,研究者發現膽管細胞在區域性損傷、肝細胞再生中擔任信號“樞紐”。能否介紹一下這個疾病,并描述這些過程?

吳柏華(膽汁淤積損傷與再生時空圖譜論文共同第一作者、中國科學院分子細胞科學卓越創新中心惠利健研究團隊博士研究生):臨床上膽汁淤積性疾病主要包括原發性膽汁性膽管炎(PBC)與原發性硬化性膽管炎(PSC)、膽道閉鎖等。其主要的特點是在門靜脈區域膽管細胞和肝細胞的損傷,伴隨著免疫細胞的浸潤以及纖維化,可逐漸發展至肝硬化、肝衰竭甚至死亡。膽汁淤積性疾病的發病機制目前尚不明確,臨床有效治療方案有限,因此迫切需要研究膽汁淤積癥的發病機制,以確定新的治療靶點。

膽汁淤積性疾病通常有著顯著的門靜脈區域多種免疫細胞和基質細胞的聚集,如此復雜多樣的細胞聚集在門靜脈區會強烈地影響微環境的損傷響應,如導致細胞殺傷和促進纖維化,從而加速膽汁淤積損傷。那么究竟是什么細胞主導了門靜脈區域的免疫組分的重塑呢?

我們通過猶如一臺“高清照相機”的高分辨空間組學技術,把損傷區域細胞的成分、表達都一一“拍”了下來。令我們意外的是,相比于傳統在損傷下活躍的細胞類型,如巨噬細胞、成纖維細胞和肝竇內皮細胞膽管細胞等,膽管細胞在塑造門靜脈區域的免疫細胞組分中起著更加突出的作用。具體來說,我們發現膽管細胞分泌一系列趨化因子,強烈吸引免疫細胞過來,同時影響著損傷區域中LAM(脂質相關巨噬細胞)的成熟。

除此之外,我們的數據也揭示了不同亞型的類肝前體細胞(LPLCs)。那么什么是LPLC呢?在之前的工作中,研究人員發現膽汁淤積損傷下的肝細胞會重編程為LPLC,這種狀態的肝細胞具有部分肝祖細胞的特點,能夠分化成肝細胞或膽管,這種屬性轉變是重要的,能夠貢獻肝臟再生。

但是什么因素使得一部分LPLC變成肝細胞,一部分變成膽管細胞呢?在我們組學鑒定的兩類LPLC中,我們發現,LPLC2在表達譜上與膽管細胞相似。在空間上,我們又一次利用“高清照相機”捕捉到,與LPLC1相比,LPLC2在位置上更接近膽管區域,這暗示了LPLC2和膽管細胞之間可能存在相互作用。進一步分析發現,膽管細胞強烈地表達了與肝細胞向膽管轉變相關的TGF家族因子。這就提示了膽管細胞與LPLC2向膽管譜系轉變高度相關。

當地時間4月23日,聯合國教科文組織在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴舉行第八屆聯合國教科文組織—赤道幾內亞國際生命科學研究獎頒獎儀式。中國科學家喬杰等三人獲獎。該獎項由聯合國教科文組織和赤道幾內亞政府共同......

·首次成功構建了小鼠肝臟的高精度時空圖譜,探索了肝臟的空間分子特征與損傷修復中的分子機制,為未來肝臟疾病的治療提供了新思路。在所有的器官中,肝臟可能是最“神秘”的一個。它不僅是最大的實體器官,包含最多......

·首次成功構建了小鼠肝臟的高精度時空圖譜,探索了肝臟的空間分子特征與損傷修復中的分子機制,為未來肝臟疾病的治療提供了新思路。在所有的器官中,肝臟可能是最“神秘”的一個。它不僅是最大的實體器官,包含最多......

4月16日,深圳華大生命科學研究院研究團隊利用自研時空組學技術和單細胞轉錄組測序技術,構建出小鼠肝臟高精度時空圖譜。這一圖譜,分別揭示小鼠肝臟穩態的空間分子特征,以及肝部分切除、膽汁淤積損傷與修復過程......

10月16日至17日,由中國科學院學部科學普及與教育工作委員會主辦的中國科學院學部第七屆科學教育論壇在京舉行。論壇吸引了包括院士專家、中小學校長與教師、一線科普工作者以及來自教育部和中國科學院的管理工......

西班牙帕爾馬當地時間2023年6月5日,國際湖沼與海洋科學學會(ASLO:AssociationfortheSciencesofLimnologyandOceanography)將RuthPatric......

最近,由中國科學技術協會主辦的“筆鑒丹心——手稿中的中國科學家精神主題展”在中國科學技術館展出。展覽以老科學家學術成長資料采集工程的入藏資料為依托,展出了100多位科學家的150余件學習筆記、科研手跡......

中國科學家提出一項通過太空望遠鏡開展的巡天計劃,尋找距離地球約32光年的太陽系外宜居類地行星。如果實施,這將是國際上首次專門在近鄰類太陽型恒星周圍尋找宜居類地行星的空間探測任務。中國科學院紫金山天文臺......

日前,國際食品科技聯盟(InternationalUnionofFoodScienceandTechnology,IUFoST)公布了國際食品科學院(InternationalAcademyofFoo......

記者3日從中國科學院青藏高原研究所獲悉,該所新生代環境團隊對云南古老地層的最新研究發現,通過構建“火山巖—火山凝灰巖—沉積巖”對比序列,低溫頻率磁化率參數可作為捕捉火山灰的有效指標,幫助破解地層年代。......