2023年3月份即將結束,3月份Science期刊又有哪些亮點研究值得學習呢?小編對此進行了整理,與各位分享。

doi:10.1126/science.ade3925

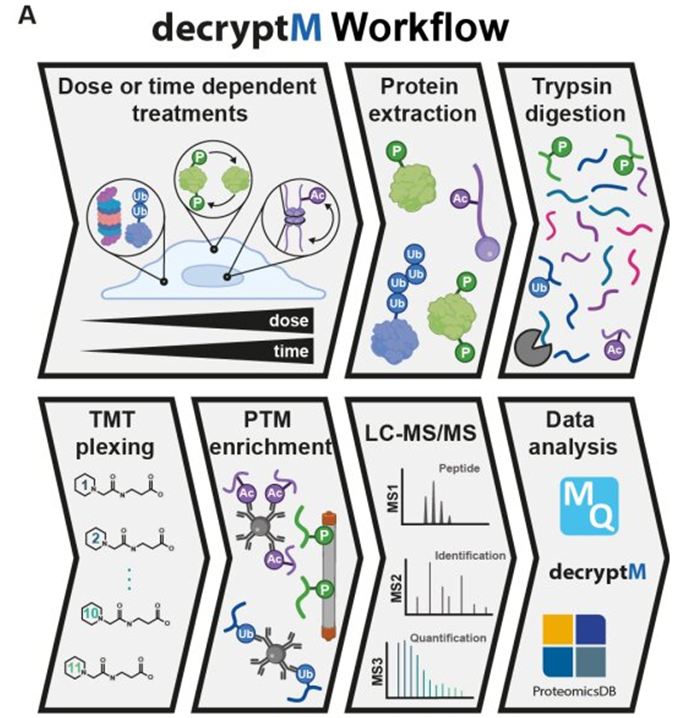

在一項新的研究中,來自德國慕尼黑工業大學等研究機構的研究人員開發出一種方法,以時間和劑量依賴的方式研究藥物誘導的翻譯后修飾(post-translational modification, PTM)。相關研究結果發表在2023年3月17日的Science期刊上,論文標題為“Decrypting drug actions and protein modifications by dose- and time-resolved proteomics”。

decryptM實驗流程。圖片來自Science, 2023, doi:10.1126/science.ade3925。

這種稱為decryptM的蛋白質組學檢測方法涉及用不斷增加的藥物濃度處理細胞,并對數以千計的藥用-蛋白PTM進行定量測定,以揭示靶標結合和藥物的作用機制。

在這項新的研究中,decryptM被應用于針對13個細胞系的31種癌癥藥物。該方法得出的數據代表了180萬次帶有劑量反應曲線的細胞藥物定量檢測,在11982種蛋白上檢測到了124660種受到調控的磷酸肽,在3006種蛋白上檢測到了9173種泛素化的肽,在1377個蛋白上檢測到了2478種受調控的乙酰化肽。

大多數PTM不受大多數藥物的調節,這對于了解每種藥物正在使用或可能遺漏的途徑是很有價值的信息。就兩種蛋白酶體抑制劑藥物硼替佐米(bortezomib)和卡非佐米(carfilzomib)而言,decryptM數據顯示藥物效果隨著時間的推移變得更加有力,并提出受到調節的磷酸化位點的增加是一種可能的機制。

2.Science:揭示營養物缺乏促進有益腸道細菌在腸道中定植機制

doi:10.1126/science.abn7229

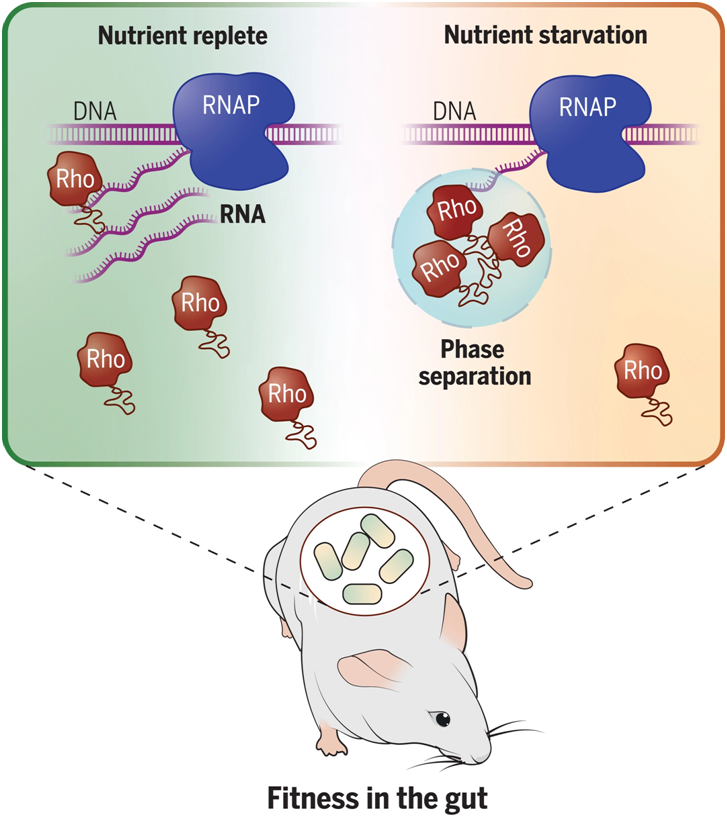

棲息在腸道中的微生物對人類健康至關重要,而了解促進有益細菌物種在腸道中生長的因素可能會使促進腸道和人類整體健康的醫療干預成為可能。在一項新的研究中,來自耶魯大學的研究人員發現了這些細菌在腸道內定植的一種新機制。具體來說,他們發現,在人類腸道中發現的最豐富的有益細菌物種之一在經歷碳限制時顯示出定植潛力的增加。這一發現可能產生新的臨床干預,以支持健康的腸道。相關研究結果發表在2023年3月17日的Science期刊上,論文標題為“Bacteria require phase separation for fitness in the mammalian gut”。論文通訊作者為耶魯大學微生物發病機制教授Eduardo Groisman博士。

多形擬桿菌中轉錄終止因子Rho的相分離調控哺乳動物腸道中的基因表達并促進細菌適應性。圖片來自Science, 2023, doi:10.1126/science.abn7229。

這些作者發現有益的腸道細菌多形擬桿菌(Bacteroides thetaiotaomicron)對碳缺乏作出反應,方法是將一部分重要的轉錄因子封存在一種無膜區室中。他們確定,這種轉錄因子封存增加了它的活性,從而改變了數百個細菌基因的表達,包括幾個促進腸道定植和控制細菌中心代謝途徑的基因。這些發現表明有益細菌利用將轉錄因子到無膜區室中,作為在哺乳動物腸道中定植的重要策略。

3.Science:利用Meta AI開發的ESMFold語言模型快速進行蛋白結構預測

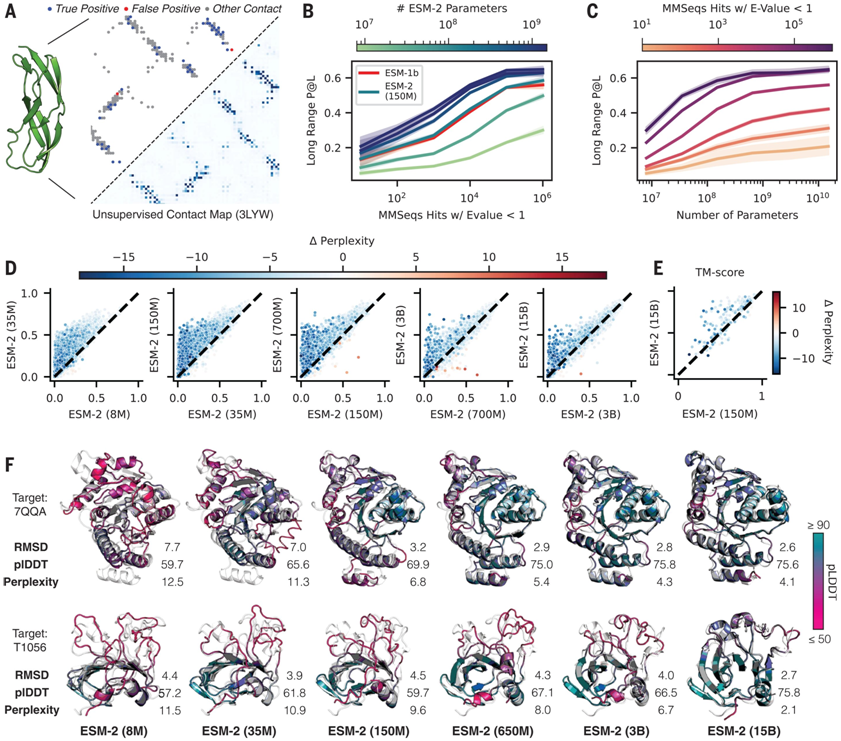

doi:10.1126/science.ade2574

Meta AI的Facebook AI研究院(FAIR)的研究人員在2023年3月17日的Science期刊上發表了一篇標題為“Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model”的論文,詳細介紹了一個利用機器學習構建的6.17億個預測蛋白結構的數據庫。ESMFold語言模型對這些結構的描述比DeepMinds AlphaFold2快60倍,盡管報告的準確率較低。

圖片來自Science, 2023, doi:10.1126/science.ade2574。

這些蛋白折疊預測在大約2000個GPU的集群上僅用兩周時間就完成了。最初的序列長度從20到1024個核苷酸不等。3.65億次的預測具有良好的可信度,大約2.25億次的預測具有高度可信的準確性。

根據這篇論文,對100萬個高置信度結果的隨機抽樣顯示,767580種蛋白與UniRef90(一個已知蛋白序列的數據庫)中的任何序列的序列一致性低于90%。這些作者認為,這表明這些蛋白與現有的UniRef90序列不同。

隨后,這些作者將預測結構樣本與三維蛋白結構數據庫Protein Data Bank(簡稱PDB)中的已知結構進行比較。在閾值為0.5TM-score時,12.6%(125765種蛋白)沒有結構成分匹配。基于此,他們估計,大約2800萬種具有高置信度預測的蛋白(2.25億中的12.6%)可能存在與現有知識有無法描述的蛋白結構區域。

4.Science:我國科學家確定了一個參與作物耐鹽堿性的關鍵基因

doi:10.1126/science.ade8416

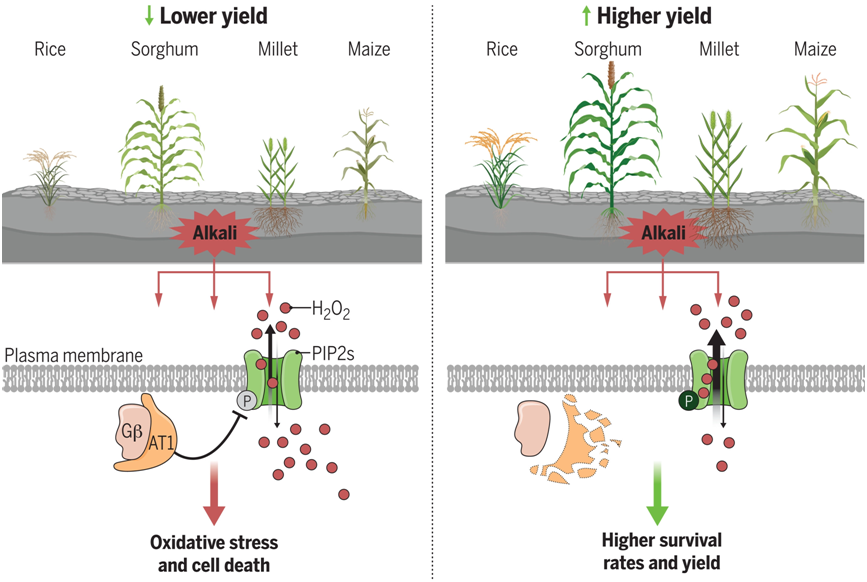

在一項新的研究中,來自中國多個研究機構的研究人員確定了一個參與作物耐鹽堿性的關鍵基因,通過基因工程技術,該基因可能會大大提高作物在鈉環境下的產量。相關研究結果發表在2023年3月24日的Science期刊上,論文標題為“A Gγ protein regulates alkaline sensitivity in crops”。

在這項新的研究中,這些作者首先在一組多樣化的高粱中進行了全基因組關聯研究,并確定了一個重要的基因座位,即AT1(Alkaline tolerance 1),它編碼一種非典型的G蛋白γ亞基并控制耐鹽堿性。AT1基因在其他植物中也有同源物;它在水稻中被命名為GS3。

AT1基因修飾提高了耐鹽堿性脅迫能力。圖片來自Science, 2023, doi:10.1126/science.ade8416。

進一步的實驗證實,at1/gs3等位基因產生一種C端截短蛋白,有助于產生負面的耐鹽堿性效果,而敲除AT1/GS3(其中GS3是AT1在水稻中的直系同源基因)保守地增加了包括高粱、小米、水稻和玉米在內的單子葉植物作物對鹽堿性脅迫的耐受性。

他們發現,活性氧平衡中的水通道蛋白PIP2s可能參與了Gγ蛋白信號傳導。遺傳和細胞生物學分析表明,Gγ負向調節PIP2;1的磷酸化,水通道蛋白的磷酸化可以調節H2O2的流出,導致在鹽堿性脅迫條件下植物的活性氧水平下降。

為了評估AT1/GS3基因在作物生產中的應用,在鹽堿地中進行了田間試驗。他們發現,包括高粱、小米、水稻和玉米在內的一些單子葉植物的非功能性AT1/GS3突變體在鹽堿土壤中生長時,可以比未經過基因改造的對照組在生物量或產量方面顯著提高作物的田間表現。

doi:10.1126/science.add0488

在一項新的研究中,來自中國多個研究機構的研究人員通過哺乳動物器官再生,發現發現鹿角芽基祖細胞(deer antler blastema progenitor cell)是高等脊椎動物中保守的再生性細胞的可能來源。他們指出這一發現可應用于臨床骨修復。隨著關鍵特征基因的激活,它有可能被用于再生醫學中的骨骼、長骨或肢體再生。相關研究結果發表在2023年2月24日的Science期刊上,論文標題為“A population of stem cells with strong regenerative potential discovered in deer antlers”。

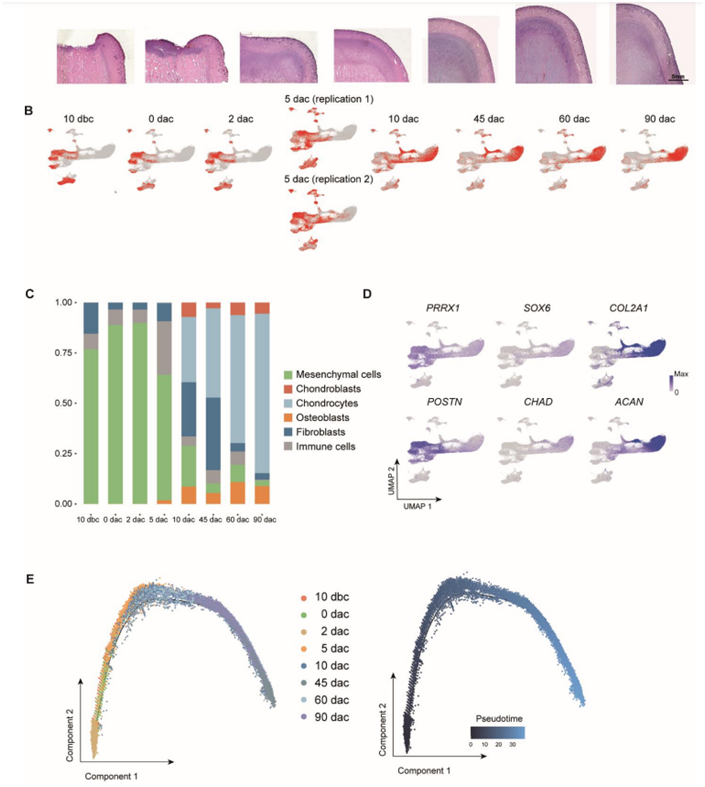

鹿角再生過程的細胞圖譜。圖片來自Science, 2023, doi:10.1126/science.add0488。

為了在鹿角再生過程中全面記錄基因轉錄動態和評估細胞類型變化,這些作者對處于不同再生階段的鹿角進行了單細胞RNA測序,并對一只雄性梅花鹿進行了染色體級別的基因組組裝。他們分析了涵蓋鹿角再生關鍵階段的74730個細胞,發現了一些據報道在青蛙和蠑螈的肢體再生以及小鼠的趾尖再生過程中至關重要的細胞類型之間的顯著聯系。

在小鼠身上進行了一項實驗以測試鹿角芽基祖細胞的作用。在該實驗中,鹿角芽基祖細胞被植入到實驗室小鼠的頭部。小鼠的頭蓋上出現了類似鹿角的骨質軟骨形成,這些軟骨不是從局部組織中招募的,而是完全來自于移植的鹿角芽基祖細胞的生長,這表明這些作者成功地分離出了再生所需的細胞類型。

6.Science:細胞中的蛋白-代謝物相互作用組有助身體適應健康壓力

doi:10.1126/science.abm3452

每一天的每一分鐘,我們的身體都在適應每一刻的需要。當我們過度攝入碳水化合物、運動或生病時,我們細胞內的化學反應會啟動、放慢或改變策略,以便我們擁有我們需要的能量和力量。

所有這些都是在我們不知不覺中發生的,這也許解釋了為什么人們對身體如何感知和應對這些持續的需求了解甚少。為了尋求這個問題的答案,來自美國猶他大學等研究機構的研究人員在一項新的研究中在我們的細胞內開辟了一個全新的世界。他們揭示了一個巨大的相互作用網絡,表明細胞如何實時調整以承受對我們健康的壓力。相關研究結果發表在2023年3月10日的Science期刊上,論文標題為“Protein-metabolite interactomics of carbohydrate metabolism reveal regulation of lactate dehydrogenase”。

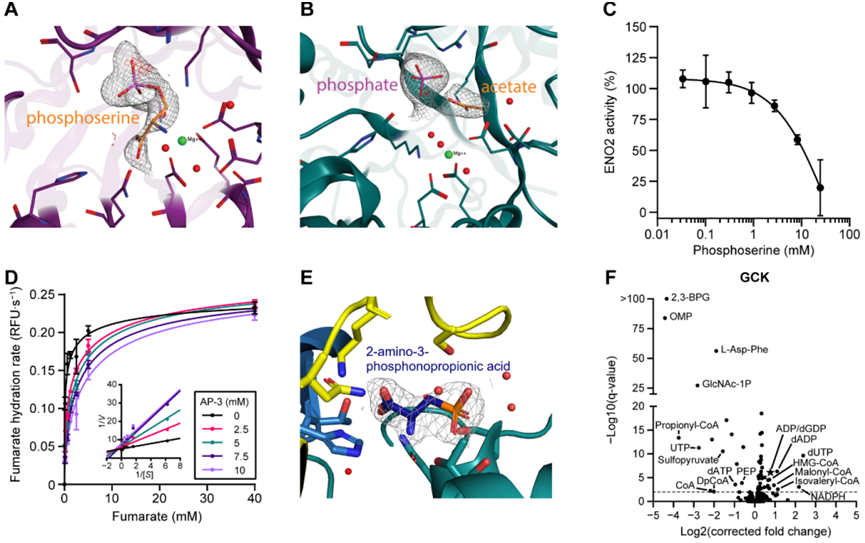

代謝產物與烯醇化酶、延胡索酶和其他碳水化合物代謝酶之間的相互作用。圖片來自Science, 2023, doi:10.1126/science.abm3452。

這項新研究中描述的相互作用網絡代表了細胞中一個未被重視的調節層,它來自一個意想不到的來源。近20年來,Rutter實驗室一直在研究新陳代謝,即即產生能量并構建保持細胞平穩運行的基本成分的化學反應。他們的新研究發現,這些化學反應的中間產物不僅僅是人們長期以來認為的被動的構成單元和細胞的燃料來源。

相反,這些中間產物與其他代謝物一起構成了一個龐大的哨兵網絡,監測環境并在需要時提示細胞適應。它們通過與蛋白相互作用并改變它們的工作方式來做到這一點。一頓大餐是否在體內輸送了太多的碳水化合物?還是過多的脂肪?就像引導火車駛入新軌道的鐵路開關一樣,這些蛋白-代謝物的相互作用改變了代謝操作,以分解這些營養物并穩定路線。

論文第一作者Kevin Hicks博士開發了一種稱為MIDAS的新技術,它揭示了這種作為環境線索和細胞代謝之間接口的調控網絡的艱巨性,這種調控網絡被稱為蛋白-代謝物相互作用組(protein-metabolite interactome)。這種高度靈敏的技術確定了從未見過的蛋白-代謝物相互作用。對參與將碳水化合物轉化為燃料的33種人類蛋白的分析發現了它們與代謝物的830種相互作用。鑒于細胞中有成千上萬的蛋白,預測這種調控網絡的全部規模會大得多。

7.Science:利用人工設計的DNA藥物有望延緩幾乎所有的肌萎縮性脊髓側索硬化癥患者的癱瘓

doi:10.1126/science.abq5622

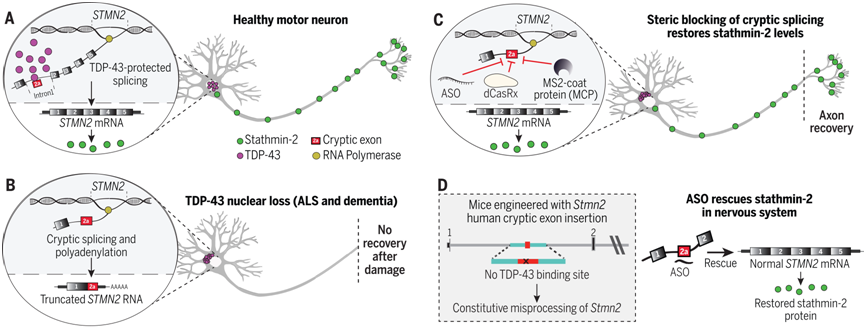

在幾乎所有的肌萎縮性脊髓側索硬化癥(ALS)患者以及多達一半的阿爾茨海默病(AD)和額顳葉癡呆癥(frontotemporal dementia)病例中,一種叫做TDP-43的蛋白從細胞核的正常位置丟失。反過來,這又引發了stathmin-2的丟失,而stathmin-2對神經元的再生以及維持它們與肌肉纖維的連接至關重要,因而對收縮和運動至關重要。

在一項新的研究中,來自美國加州大學圣地亞哥分校、哈佛醫學院和布羅德研究所等研究機構的研究人員證實stathmin-2的丟失可以用人工設計的DNA藥物(designer DNA drug,下稱設計DNA藥物)進行拯救,從而恢復編碼蛋白的RNA的正常加工。相關研究結果發表在2023年3月17日的Science期刊上,論文標題為“Mechanism of STMN2 cryptic splice-polyadenylation and its correction for TDP-43 proteinopathies”。

隱性剪接的空間阻斷可挽救中樞神經系統中的stathmin-2水平。圖片來自Science, 2023, doi:10.1126/science.abq5622。

論文共同通訊作者、加州大學圣地亞哥分校醫學院的Don Cleveland博士說,“通過我們設計的小鼠模型,使它們的編碼stathmin-2的RNA加工不當,就像在這些人類疾病中一樣,我們發現將這些設計的DNA藥物之一注入環繞大腦和脊髓的液體中,可以恢復整個神經系統的正常stathmin-2水平。”

doi:10.1126/science.add9330

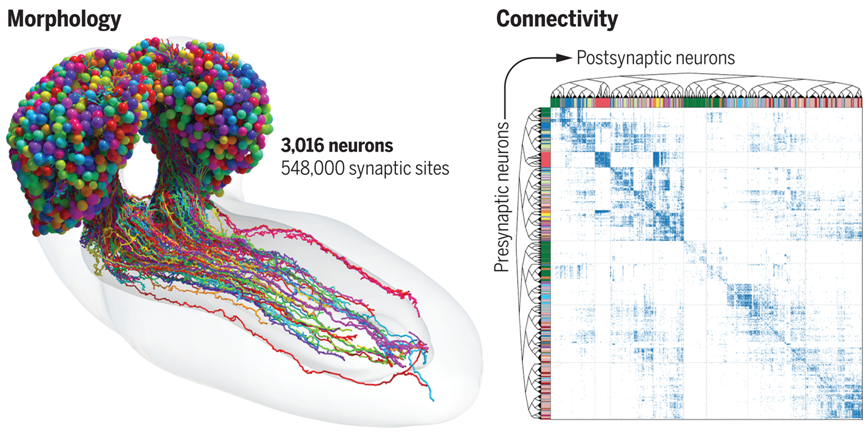

在一項新的研究中,來自美國約翰霍普金斯大學和英國劍橋大學等研究機構的研究人員繪制出迄今為止最先進的詳細的昆蟲大腦圖譜,追蹤了幼蟲果蠅大腦中的每個神經連接,這是神經科學領域的一個里程碑式的成就,使得科學家們更接近于對思維機制的真正理解。這一發現可能成為未來大腦研究的基礎,并激發新的機器學習架構。相關研究結果發表在2023年3月10日的Science期刊上,論文標題為“The connectome of an insect brain”。

果蠅幼蟲大腦的連接組。圖片來自Science, 2023, doi:10.1126/science.add9330。

論文共同通訊作者、約翰霍普金斯大學生物醫學工程師Joshua T. Vogelstein說,“如果我們想了解我們是誰以及我們如何思考,其中一部分就是了解思考的機制。這其中的關鍵是知道神經元如何相互連接。”Vogelstein擅長數據驅動項目,包括連接組學(connectomics),即對神經系統連接的研究。

在這項新的研究中,這些作者繪制的黑腹果蠅幼蟲連接組是迄今為止完成的最完整以及最廣泛的整個昆蟲大腦圖譜。它包括3016個神經元和它們之間的總共548000個的連接。

9.Science:利用MINFLUX超分辨率顯微鏡揭示馬達蛋白kinesin-1的步進運動

doi:10.1126/science.ade2650

在一項新的研究中,由諾貝爾獎獲得者Stefan Hell領導的馬克斯-普朗克醫學研究所的科學家們開發出了一種時空精度為1納米/毫秒的超分辨率顯微鏡。他們最近推出的MINFLUX超分辨率顯微鏡的改進版本允許以前所未有的細節水平觀察單個蛋白的微小運動:馬達蛋白kinesin-1通過消耗ATP沿著微管行走時的步進運動。這一發現強調了MINFLUX作為觀察蛋白中納米級構象變化的革命性新工具的力量。相關研究結果發表在2023年3月10日的Science期刊上,論文標題為“MINFLUX dissects the unimpeded walking of kinesin-1”。

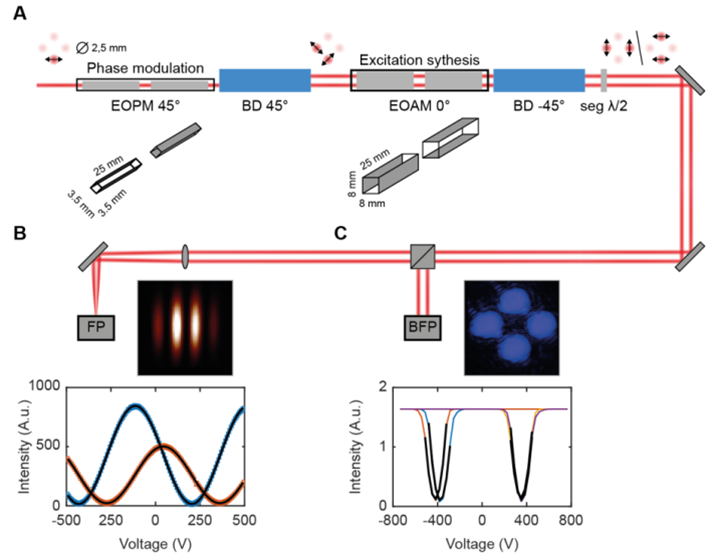

用于合成激勵強度分布的MINFLUX相位掃描器。圖片來自Science, 2023, doi:10.1126/science.ade2650。

揭開細胞的內部運作需要對單個蛋白的生物化學知識。測量其位置和形狀的微小變化是其中的核心挑戰。熒光顯微鏡,特別是超分辨率顯微鏡(即納米顯微鏡)已成為這一新興領域不可或缺的工具。作為一種最近推出的熒光納米鏡系統,MINFLUX已達到了一到幾納米---小型有機分子的大小---的空間分辨率。但是要使我們對分子細胞生理學的理解更上一層樓,需要在更高的時空分辨率下進行觀察。

10.Science:揭示USB1是一種調節造血發育的microRNA去腺苷化酶

doi:10.1126/science.abj8379

骨髓是骨骼內的海綿狀組織,負責制造紅細胞、白細胞和血小板。骨髓衰竭綜合征會導致患危險性感染、貧血和血癌風險的增加。在一項新的研究中,來自美國華盛頓大學和科羅拉多大學等研究機構的研究人員確定了一種潛在的治療策略,用于治療一種罕見的骨髓衰竭綜合征,即皮膚異色病合并中性粒細胞減少癥(poikiloderma with neutropenia, PN)。這項新的研究也可能對治療其他具有類似潛在功能障礙的骨髓衰竭綜合征產生影響。相關研究結果發表在2023年3月3日的Science期刊上,論文標題為“USB1 is a miRNA deadenylase that regulates hematopoietic development”。

PN是由一個叫做USB1的基因的突變引起的。盡管知道了導致該疾病的遺傳錯誤,但該錯誤導致骨髓衰竭的具體細節長期以來一直是個謎。當骨髓衰竭時,身體不能制造健康的紅細胞、白細胞和血小板。患有這類疾病的人遭受感染的風險增加,容易患上皮膚癌和血癌。

論文共同第一作者、Batista實驗室博士后研究助理Hochang Jeong博士說,“我們的研究顯示,正常的USB1作為一種microRNA去腺苷化酶,切除這些microRNA的長尾巴,這穩定了它們的結構,使它們有時間完成形成血液產品的工作。當USB1在這種疾病中發生突變時,這些microRNA的尾巴比正常情況下更長。我們知道,擁有較長的尾巴會使microRNA和其他類別的RNA分子更容易成為降解的目標。我們了解到的情況是,在加長microRNA尾巴的酶和切除microRNA尾巴的酶之間應該有一個平衡。”

作為全球科研權威期刊的《Science》每年都會在全球科學家們的最新科學進展中評選出“年度突破”榜單,用以褒獎引領科學界發展的卓越成就。近日,《Science》公布了2024年的十大突破,囊括了從艾滋......

近日,Science公布2024年度十大科學突破評選結果其中,中國科學家發現迄今最古老的多細胞真核生物化石入選榜單生命的演化,從原核生物到真核生物,從單細胞真核生物到多細胞真核生物,逐步從簡單生命演化......

延續過往,秉承初心,期刊分區表團隊發布2024年《國際期刊預警名單》!2024年《國際期刊預警名單》聚焦兩類問題:1)破壞科研生態良性發展的學術不端行為,例如引用操縱和論文工廠;2)影響我國學術成果的......

11月22日,長沙學院電子信息與電氣工程學院楊波教授團隊在國際頂級學術期刊《Science》上發表題為《Smallwetlands:Criticaltofloodmanagement》的Letters......

大多數人在感到不適時去看醫生是為了尋求診斷和治療方案。但對于大約3000萬患有罕見疾病的美國人來說,他們的癥狀與眾所周知的疾病模式不符,這讓他們的家庭進行了長達數年甚至一生的診斷旅程。但一個由圣路易斯......

文|《中國科學報》記者徐可瑩李思輝39歲的孫亞東不久前收獲了人生第4篇Science論文。第一作者兼通訊作者的標注,讓他的貢獻躍然紙上。進入不惑之年前,他扎實地立住了自己的科研人設。這也是他本人最喜歡......

中新網北京9月20日電(記者孫自法)中國科學技術信息研究所(中信所)9月20日在北京舉行2024年中國科技論文統計結果發布會透露,在該所組織開展的中國科技核心期刊(科普類)首次申報與遴選工作,以及遴選......

不久前,中國科學院大學(以下簡稱“國科大”)博士生導師、中國科學院地質與地球物理研究所(以下簡稱“地質地球所”)研究員李秋立團隊,從嫦娥五號帶回月壤樣本中找到3顆火山玻璃珠,證明月球上的火山活動可以追......

文|《中國科學報》見習記者江慶齡2016年,黃學輝加入上海師范大學生命科學學院,從頭開始組建植物數量遺傳學團隊。當時,黃學輝腦中已經有了一張“圖紙”,他要解決一個基礎的遺傳學問題——水稻的不同性狀受到......

“會不會是我沒記錄上?”當李玥璇激活幼鼠大腦中的ZISST神經元,首次觀察它們與母鼠分離后的哭叫行為時,發聲率幾乎趨于零的實驗結果令她感到非常訝異。為了確認這一結果,她連忙重復實驗。當相似的數據再次出......