長期以來,人造生命一直是生物醫學界的前沿話題, 2020年美國科學家克雷格·文特爾團隊向世界宣布,首例人造生命——完全由人造基因控制的單細胞細菌誕生,開啟了“人造細胞”的新時代。但遺憾的是,研究發現這些細胞“復制品”往往缺乏執行復雜細胞過程的能力,如主動運輸。

近日,這一難題終于取得了重大突破。美國紐約大學和芝加哥大學的科研團隊聯合在頂級期刊《Nature》上發表了一篇題為“Transmembrane transport in inorganic colloidal cell-mimics”的研究,他們利用人工合成材料設計了一種具有單個微孔的“無機中空微膠囊”,它可作為一種“人造細胞”,重現活細胞的基本功能,實現主動運輸。

眾所周知,細胞是生物體基本的結構和功能單位,是生長、發育的基礎,解析其結構和功能對于科學家理解生命與基因的奧秘具有重要意義。然而,盡管目前細胞生物學研究已經取得重大進展,但人造細胞仍有諸多問題有待解決,如活細胞的一個基本功能“主動運輸”,它可以幫助活細胞從環境中吸收必要的營養物質、儲存能量、并排除代謝廢物,但人造細胞卻缺乏這種能力。為此,在這項最新的研究中,科學家們將重點放在人造細胞的主動運輸能力上。

具有主動運輸功能的“人造細胞”

那么何為主動運輸呢?主動運輸就是物質逆濃度梯度,在載體蛋白和能量的作用下將物質運進或運出細胞膜的過程。這個過程不僅要借助于鑲嵌在細胞膜上特異性傳遞蛋白質分子作為載體,而且還須消耗細胞代謝所產生的能量來完成。因此,細胞膜對活細胞完成各項生命活動有重要作用。

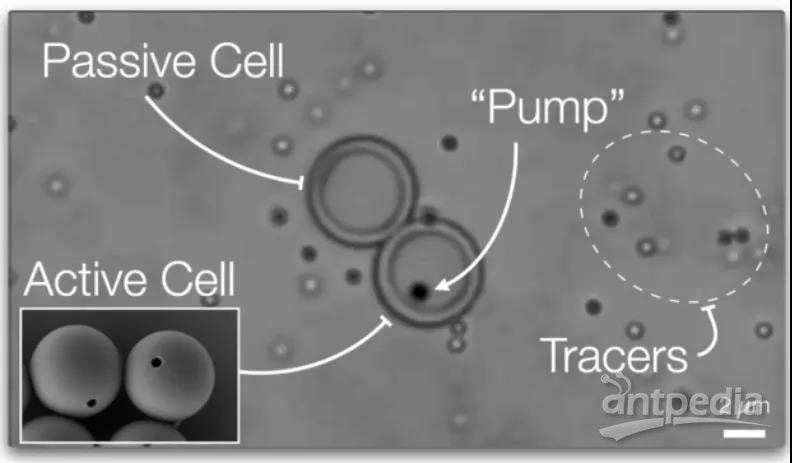

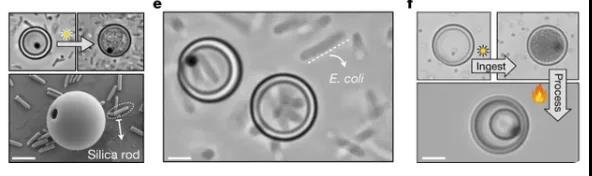

在這項最新的試驗中,為了設計人造細胞,研究人員使用一種聚合物制作出了細胞膜替代物“紅細胞大小的球形膜”,以便于控制物質進出細胞,然后他們為了模擬細胞中可進行物質交換的蛋白質通道,在球形膜上鉆了一個微型孔,形成了一個納米通道。

隨后,在構建“人造細胞”的前期工作準備就緒后,研究人員開始著手考慮如何為這種細胞復制品的“主動運輸”過程提供動力來源。

他們在人造細胞的納米通道內添加了一種固體光催化劑,當被光激活時,這種催化劑會作為內部泳動泵發揮作用,通過化學反應形成一個微小的真空環境,并將周圍的物質拉入細胞膜中。當停止光照時,物質被捕獲,并在細胞膜內進行反應。同時這一化學反應還可以逆轉,用于排泄廢物。

最后,研究人員在不同的環境中測試了這些人造細胞,將它們置于懸浮液中,同時用光激活,令人震驚的事情發生了,這些細胞可以從周圍環境中捕獲固體顆粒、雜質、乳液液滴和細菌。此外,還可以收集具有不同幾何形狀和成分的顆粒,然后將其融合在一起形成復合混合物。更重要的是,一維大于微孔直徑的棒狀顆粒也能有效地在細胞內運輸。這個現象為我們提供了一個人造細胞用途的新思路,即可用于清理液體中的微觀污染物,如凈化水資源。此外,還可以給細胞裝上藥物,根據指令釋放藥物。

主動運輸過程

該研究的通訊作者、紐約大學化學副教授StefanoSacanna表示:“我們可以把這些人造細胞吃污染物的過程想象成吃豆人(PAC-MAN)視頻游戲。其技術理念是將迄今為止僅限于活細胞的主動運輸功能添加到人造細胞中,技術核心是在細胞內部安裝可提供動力的活性元件,使其與細胞壁施加的物理限制發生協同作用,以便攝入、處理和排出異物”。

總而言之,這項研究為構建“細胞模擬物(cellmimics)”提供了一個藍圖,其未來的潛在應用范圍可從藥物遞送到環境科學,下一步,科研人員將探索出人造細胞的其他功能,并找到人造細胞相互“交流”的方法。但人造生命究竟是科幻還是現實?它會給我們的生活帶來怎樣的改變?它給人類帶來的到底是福音、還是災難還需時間去證明。

3月21日,國家重大科技基礎設施——多模態跨尺度生物醫學成像設施在北京懷柔科學城通過國家驗收。該設施是“十三五”國家重大科技基礎設施建設項目,將為生命科學研究和重大疾病診治提供全尺度、多模態的成像技術......

2月22日,由中國電工技術學會主辦,深圳理工大學、中國科學院深圳先進技術研究院、深圳市光明區人民醫院、國家高性能醫療器械創新中心聯合承辦的第二屆全國等離子體生物醫學學術會議在深圳光明天安云谷國際會議中......

隨著光電技術的飛速發展,慕尼黑上海光博會已成為亞洲乃至全球光電行業的重要盛會。2025年3月11-13日,我們將迎來慕尼黑上海光博會的20周年慶典,屆時將在上海新國際博覽中心-3號入口廳N1-N5、E......

荷蘭和瑞士科學家模仿眼睛內的光感受器,合成出一種具備人工細胞器且能對外部信號做出敏感反應的原細胞系統。他們還使用這些原細胞,模擬了自然細胞間的“交流場景”。這一進展為開發疾病新療法和人造組織帶來了可能......

得益于微小的尺寸,微型機器人及驅動器在醫療應用領域具有無創安全的優點,應用前景較大。近日,中國科學院沈陽自動化研究所和香港城市大學展開合作,制造,相關研究結果以卷首封面(Frontispiece)發表......

即時響應(POC,point-of-care)傳感器可實現疾病標志物的快速檢測,是重大疾病診療、術后康復監測和健康監測的重要路徑,也是生物電子學的重要發展方向之一。現有POC傳感器普遍面臨高成本挑戰,......

圖“神經卷軸”探針在國家自然科學基金項目(批準號:T2188101、21972005)等資助下,北京大學段小潔研究員團隊發揮腦科學、生物醫學工程以及物質科學交叉背景的優勢,在高通道植入式神經電極研制方......

一項對數千篇撤回論文的研究發現,2000年至2021年間,歐洲生物醫學科學論文的撤稿率增加了4倍。近日,相關成果發表于《科學計量學》。自2000年以來,歐洲生物醫學科學論文的撤稿率翻了兩番。圖片來源:......

在一項最新研究中,美國北卡羅來納大學教堂山分校科學家通過操縱生命的重要組成部分DNA和蛋白質,在創造出類似人體細胞的人造細胞技術上實現了突破。這一成果對再生醫學、藥物輸送和診斷工具等領域具有重要意義。......

美國斯坦福大學科學家開發出一種新型高速微尺度3D打印技術——卷對卷連續液體界面生產(r2rCLIP),其每天可打印100萬個極其精細且可定制的微型顆粒。這一成果有望促進生物醫學等領域的發展,相關論文1......