9月15日,中國科學技術大學生命科學與醫學部熊偉教授課題組揭示了酒精和大麻靶向小腦浦肯野細胞突觸前的大麻素受體和突觸外的甘氨酸受體協同導致運動失調的神經機制,并開發出一種新型化合物,為臨床治療酒精和大麻濫用提供了新的思路。

相關研究成果在線發表于《自然-代謝》。

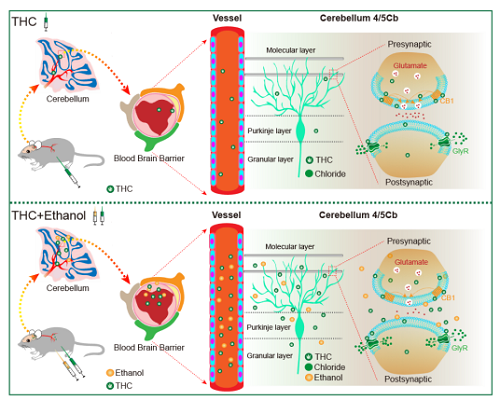

酒精和大麻協同引起運動失調示意圖 課題組供圖

兩大亮點發現

在這篇最新的論文中,研究人員首先在小鼠上進行了實驗。“我們發現,只注射了低劑量酒精或者大麻的小鼠,在轉棒上一般可以跑200到300秒,而同時注射了低劑量酒精和大麻的小鼠,跑到150秒甚至100秒就會掉下來。” 論文共同第一作者、該校生命科學與醫學部特任副研究員鄒桂昌介紹。

這就證實了酒精和大麻聯用,確實會導致比單獨使用酒精或者大麻更嚴重的運動失調行為。

那么,酒精和大麻是如何“聯手”致運動失調?

小腦與運動協調能力密切相關。因此,研究人員把目標聚焦在小腦上,通過核團篩選,發現酒精和大麻混合使用顯著降低了小腦4/5Cb區浦肯野細胞的電活動。

最終,結合各種電生理實驗,研究人員發現分布在浦肯野細胞突觸前的大麻素受體和突觸外的甘氨酸受體,是酒精和大麻發揮協同作用的關鍵靶點。

鄒桂昌說,“這是第一個亮點發現。”即酒精和大麻可以協同強化兩種突觸受體的功能,從而使得小腦浦肯野細胞“失活、靜止”,最終導致運動失調。

第二個亮點發現是,酒精可以加快大麻進入小鼠腦內的速度。這提示低劑量的酒精可以在很短時間內導致血腦屏障通透性增加,加速大麻穿過血腦屏障,進一步增強了酒精和大麻在腦內的協同作用。

因此,酒精和大麻協同導致的運動失調行為是酒精-大麻在多個水平上相互作用的綜合結果,從分子水平到細胞水平再到腦微回路水平。

“鄒桂昌和他的同事首次提出小腦4/5Cb區浦肯野細胞上的突觸前的大麻素受體和突觸外的甘氨酸受體是酒精和大麻發揮協同作用靶點,這項研究既新穎又具有廣泛的社會意義。”一位審稿人如是說。

開發新型化合物

此次研究中,研究人員除了揭示酒精-大麻協同導致運動失調的神經機制,還發現了拮抗劑可以有效抑制這種運動失調行為,使其成為潛在的治療方法。

鄒桂昌說,“具體來講就是,阻斷突觸前的大麻素受體或突觸外的甘氨酸受體兩個目標靶點中的任何一個,都能部分恢復酒精和大麻聯合引起的神經元興奮性下降,抑制兩者的協同作用。”

然而,目前使用的拮抗劑不可避免地會引起焦慮、抑郁、癲癇等一系列精神方面的副作用,大大限制了相關藥物的研發。

研究人員進一步對大麻進行化學結構“改造”,開發了一種新型的大麻素類化合物——雙脫氧四氫大麻酚。

“這種新型化合物可以特異性阻斷大麻對突觸外甘氨酸受體的增強作用,同時可以極大程度的治療酒精和大麻協同導致的運動失調行為。” 鄒桂昌說。

更重要的是,這種新型化合物不產生任何毒性和精神副作用。

熊偉教授課題組成員(第二排左三熊偉 左二鄒桂昌)

探究大腦中甘氨酸受體更多功能

事實上,這項課題的研究背景最早要追溯到美國國家公路交通安全管理局發表過的一份研究報告。報告中強調酒精和大麻混合使用會導致更嚴重的運動障礙,造成更多的惡性交通事故。

當時在美國國立衛生研究院酒精濫用與酒精中毒研究所從事博士后研究工作的熊偉,對這一現象非常感興趣并著手研究。2013年,鄒桂昌進入熊偉課題組,開始接手該課題的研究。 “剛開始那段時間,基本上每個星期我都會和熊老師開會,討論調研的文獻及猜想,但是各種能想到的方案,先后被否決了。”鄒桂昌回憶當時的場景。

因此,在相當長一段時間內,這項課題研究停滯不前。

酒精和大麻的靶點有很多種,并且它們在大腦內的分布十分廣泛,這些都極大增加了團隊的研究難度。

“簡單來說,我們既要找到特定大腦區域,又要找到特定的神經元類型,并鑒定出來具體的蛋白靶點,這一連串的問題錯綜復雜。”鄒桂昌坦言。

在小腦中,有一種非常特殊的浦肯野細胞,它是唯一能夠從小腦皮質傳出沖動的神經元。“盡管大量研究已經證明浦肯野細胞接受的上游興奮性神經元輸入含有大量的大麻素受體,并且已被廣泛證明它與運動有關系,但是該細胞上是否存在甘氨酸受體,還沒有人證明過。”

鄒桂昌翻閱了大量文獻,終于在 2020年一篇新發表的文獻中找到了一些線索。“文獻資料顯示浦肯野細胞上可能有甘氨酸受體。”

通過實驗室最拿手的膜片鉗技術,首次證實了甘氨酸受體幾乎在小腦4/5Cb所有浦肯野細胞上都存在。鄒桂昌說,“結果出來時,我真的太開心了。后面的研究就很順理成章全做出來了。”

鄒桂昌表示,接下來,研究人員將結合臨床數據,進一步探究甘氨酸受體調控各種神經系統疾病發病機制,同時繼續設計開發阻斷酒精和大麻協同作用的新型小分子藥物。

中國科學技術大學(以下簡稱“中國科大”)網絡信息中心負責的學校計算中心深入分析AI技術應用下,科研對計算與存儲資源的需求變化,推進重大科研創新平臺建設,升級建設最新一代中國科大“融合計算平臺”,提升創......

近日,中國科學技術大學張世武教授、金虎副教授與王柳特任教授基于手指皮膚非均勻形變機制和手部精細動作康復運動機制,以高功重比形狀記憶合金(SMA)彈簧為驅動,提出了一種具備精細動作訓練的便攜式柔性康復手......

美國科學家研究了小鼠母親響應幼崽呼喚背后的神經回路,這一機制對于隨時間推移維持小鼠的母性照料很重要。相關研究近日發表于《自然》。催產素對母體生理和行為很重要。例如它在分娩和哺乳期間的排乳中都會起作用。......

8月15日,《神經科學雜志》(TheJournalofNeuroscience)在線發表了題為Neuralrepresentationsinvisualandparietalcortexdiffere......

8月15日,《神經科學雜志》(TheJournalofNeuroscience)在線發表了題為Neuralrepresentationsinvisualandparietalcortexdiffere......

7月22日,《細胞報告》(CellReports)在線發表了題為Learning-prolongedmaintenanceofstimulusinformationinCA1andSubiculumd......

中國科學技術大學火災科學國家重點實驗室易建新副教授課題組近日在多維探測和識別的氣體傳感器方面取得進展。相關成果發表在國際學術期刊《自然·通訊》(NatureCommunications)上。據悉,研究......

近日,中國科學技術大學教授傅堯和副研究員鄧晉團隊聯合荷蘭Utrecht大學教授LiShen,報道了一種通過乙酸化學解聚實現廢棄PET塑料升級回收的方案。相關成果日前發表于《自然-通訊》。乙酸化學解聚實......

5月10日,第十屆世界大學生超級計算機競賽總決賽在中國科學技術大學落下帷幕。 在持續五天的總決賽中,北京大學奪取大賽總冠軍,中國科學技術大學名列亞軍。中國科學技術大學獲得ePrize計算挑戰......

近日,中國科學技術大學姚宏斌課題組、李震宇課題組與浙江工業大學陶新永課題組合作,設計開發出鑭系金屬鹵化物基固態電解質新家族LixMyLnzCl3(Ln為鑭系金屬元素,M為非鑭系金屬元素)。得益于鑭系金......