腫瘤免疫治療是腫瘤綜合治療模式中最活躍、最有前景的一種治療手段,Science將其評為2013 年“十大科學突破”之一。腸道是人體內最大的淋巴器官,存在超過70%的T細胞,是絕大多數記憶T細胞的居住地。腸道菌群可以通過直接物理接觸、代謝產物以及腸道粘膜結構成分改變等多種機制與宿主免疫系統相互作用。2018年初,國際頂級期刊Science連發三篇重磅文章,聚焦腸道微生物對腫瘤免疫治療的重要影響,證實在人體中腸道菌群會影響腫瘤免疫治療的療效。

2019年7月,銳翌基因與浙一醫院腫瘤內科團隊基于華大智造DNBSEQ技術平臺在Journal for ImmunoTherapy of Cancer合作發表研究成果Gut microbiome affects the response to anti-PD-1 immunotherapy in patients with hepatocellular carcinoma。研究采用深度宏基因組測序的方法,研究肝細胞性肝癌患者接受抗PD-1治療的過程中腸道菌群的變化特征,鑒定出與治療響應度密切相關的菌群及其代謝特征,旨在為進一步探究腸道菌群與宿主免疫應答的關系初步奠定理論基礎。

肝細胞癌因惡性程度高、預后差以及死亡率高,被列為全球第四大癌癥。目前,口服多激酶抑制劑索拉非尼是標準的晚期HCC全身治療方法,其客觀緩解率低于5%。近年來,抗PD-1免疫阻斷療法在肝癌治療中顯示出良好的治療效果。但是影響肝癌抗PD-1免疫響應的因素尚未可知。

該研究主要作者、上海銳翌生物技術負責人王婷婷博士表示,越來越多的研究表明腸道菌群與抗腫瘤免疫相關,但卻鮮有有關于肝癌免疫治療和腸道菌群的研究。所以,上海銳翌生物與浙江大學醫學院附屬第一醫院腫瘤內科方維佳教授團隊一起設計了這項專有研究項目。旨在以腸道菌群為出發點,通過宏基因組測序的方法填補這方面研究的空白。

該項研究納入的參與者均來自于臨床研究巴塞羅那組織學分期鑒定為C期,既往接受過索拉菲尼治療但仍有病情進展的患者。患者接受某國產抗PD-1藥物(3mg/kg,q3w)治療直至疾病進展或停止用藥。在治療開始前1個月及治療期間,均不使用抗生素。研究人員分別在開始治療前(基線,Day 0)和每個治療日的治療前后收集1次患者糞便樣本用于宏基因組測序,該實驗應用的測序平臺是華大智造DNBSEQ技術平臺。根據治療結果,患者會被分為兩個組:R組和NR組。R組患者在治療的6個月內完全或部分緩解、或疾病穩定;NR組患者疾病進展或穩定期低于6個月。

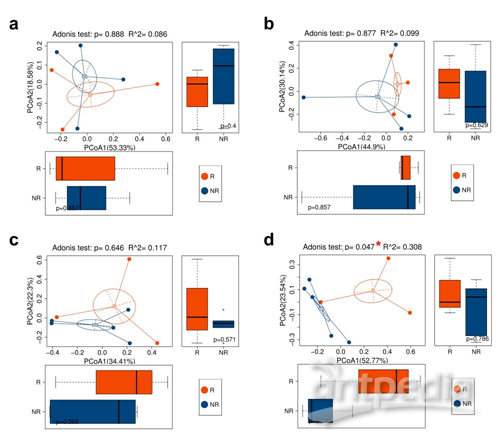

DNBSEQ測序平臺宏基因組測序結果發現,整體而言,R組比NR組顯示出微生物組更高的物種和基因數目(圖1a)。而基于Bray-Curtis距離的β-多樣性分析顯示,R和NR兩組菌群結構在治療早期時間點并沒有顯著差異,而從第6周開始,R和NR兩組之間顯示出了顯著的組間差異(圖1b,圖2 a-d)。進一步對患者的菌群組成進行動態檢測,發現治療開始前R組和NR組的糞便菌群均以革蘭氏陽性的厚壁菌門、革蘭氏陰性的擬桿菌門、變形菌門為主,與健康成人的研究結果基本一致,初步推測這些患者在基線狀態時并未發生嚴重的腸道菌群失調。

圖1 R組和NR組在微生物多樣性上的差異

圖2 R組與NR組基于bray-cuits距離的PCoA分析

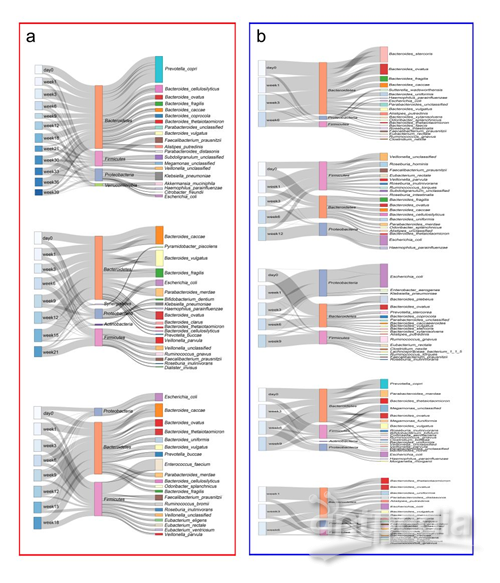

在整個觀察周期內,R組門水平上的微生物組成雖然有一定波動,但整體保持相對穩定的狀態,而在NR組中,變形菌門在第3周開始明顯增加,并有持續增加的趨勢,在第12周開始占主導地位(圖1c)。在種的水平上,這些占主導地位的變形菌門主要是大腸桿菌。進一步研究發現,雖然R組和NR組的菌群差異隨著用藥時間延長而逐漸變得顯著,但對R組和NR組的每個個體而言,其自身的菌群結構仍始終保持相對穩定的個體特征(圖3)。

圖3 患者腸道菌群在整個觀察周期內的Sankey圖(流式圖)分析

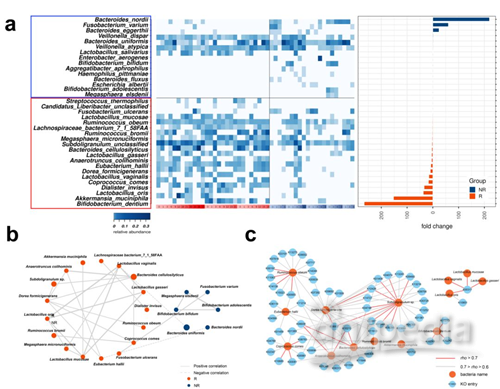

于是研究人員又對R組和NR組進行LEfSe分析,結果發現20個在R組中富集的物種和15個在NR組中富集的物種(圖4a)。在R組富集菌種中,有4種乳酸桿菌(Lactobacillus. oris、Lactobacillus. mucosae、Lactobacillus. gasseri、Lactobacillus. vaginalis)、1種雙歧桿菌(Bifidobacterium dentium,牙列雙歧桿菌)和1種鏈球菌(Streptococcus thermophilus,嗜熱鏈球菌)是具有潛在益生作用的產乳酸菌(Lactic acid bacteria),它們通過抑制病原微生物的生長和伴隨的毒力因子,來增強宿主的代謝和免疫水平。之前曾有研究表明,口服雙歧桿菌可提高PD-L1特異性抗體治療的腫瘤調控效果。除此之外,Coprococcus comes、Bacteroides cellulosilyticus、Subdoligranulum sp等在R組中富集的細菌也具有降解膳食纖維、參與短鏈脂肪酸合成的有益代謝功能。

R組的富集菌還包括1種毛螺菌科細菌(Lachnospiraceae bacterium 7_1_58FAA) 及2種瘤胃球菌(Ruminococcus obeum, Ruminococcus bromii),以及嗜粘蛋白艾克曼菌(Akkermansia muciniphila)。有文獻表明, 嗜粘蛋白艾克曼菌A.muciniphila和瘤胃球菌能夠維持正常腸道通透性,調節全身免疫,從而有益宿主健康。之前曾有文獻發現,在抗PD-1免疫治療的黑色素瘤患者中,瘤胃球菌科(Ruminococcaceae)相對豐度顯著增高,而在2018年發表于Science雜志的一項研究中,作者發現口服補充A. muciniphila有利于提高MCA 205肉瘤和RET黑色素瘤小鼠模型對PD-1免疫治療的響應度。研究進一步用SparCC算法研究了R組和NR組中分別富集的物種之間的相關性(圖4b),發現R組中富集物種之間的關聯顯著程度均高于NR組,其中4個乳酸菌之間的相關性最強,說明它們之間可能有著比較密切的代謝互作。

圖4 R和NR組中分別富集的菌種及其代謝功能

通過對R組中富集物種的功能基因簇研究,作者共鑒定出189個KOs在R中富集(Kruskal-Wallis rank sum test,P<0 18="" 123="" 05="" kos="" spearman="" s="" correlation="" rho="">0.5) (圖4c)。

其中,纖維二糖轉運系統(ko02010)與B. dentium顯著相關;果膠裂解酶(K01732,可能參與果膠的代謝)與A. muciniphila有關,纖維素和果膠均為膳食纖維,有潛在的抗炎作用,從而維持宿主的免疫功能。

甲烷合成途徑(ko00680)與4種乳酸菌和R. obeum相關,據報道,宿主腸道中產生的甲烷可能具有改善氧化應激損傷,抑制機體炎癥反應的作用。

其他具有潛在益處的途徑還包括與R. obeum相關的硫酸鹽還原途徑(ko00920)和碳固定途徑(ko00720),與B. cellulosilyticus和A. colihominis相關的類胡蘿卜素生物合成途徑(ko00906),與C. comes相關的不飽和脂肪酸代謝途徑(ko00590)等。

復旦大學附屬華山醫院教授劉杰、研究員駱菲菲團隊,揭示了STING激動劑誘導單核細胞內源性PD-L1介導免疫抑制的全新機制,并提出通過STING信號重編程提升治療療效的新策略。3月10日,相關研究發表于......

中國科學技術大學孫成研究組與合作者開發出全新的“肝癌免疫預警系統”——TIMES評分系統。TIMES評分系統如同腫瘤免疫的“天氣預報”,可以提前判斷肝癌是否會復發,為醫生提供更精準的治療決策。腫瘤宛若......

圖HistoCell算法框架(a)及其對腫瘤病理影像相關細胞類型信息的預測精度(b)在國家自然科學基金項目(批準號:T2341008)等資助下,清華大學北京市中醫藥交叉研究所李梢教授課題組,在智能解析......

圖(a-c)可級聯響應腫瘤微環境的分子組裝探針及其研究示意圖;(d,e)小鼠模型上原位胰腺癌的熒光成像與信號強度變化在國家自然科學基金項目(批準號:22274074、2137003)等資助下,南京大學......

2025年1月16日-17日,自然科學基金委醫學科學部“人體免疫力與疾病防治”戰略研討會在重慶召開。本次會議由自然科學基金委醫學科學部主辦,浙江大學醫學院附屬第一醫院承辦,重慶市金鳳實驗室協辦。中國科......

圖HistoCell算法框架(a)及其對腫瘤病理影像相關細胞類型信息的預測精度(b)在國家自然科學基金項目(批準號:T2341008)等資助下,清華大學北京市中醫藥交叉研究所李梢教授課題組,在智能解析......

近年來,抗腫瘤藥物的治療效果一直是醫學界關注的焦點。然而,傳統抗腫瘤藥物存在的毒副作用大、藥效不理想和遞送靶向性弱等問題,一直困擾著醫生和患者。為了解決這些難題,中國科學院蘭州化學物理研究所研究團隊在......

南通大學胃腸外科副主任醫師、副教授支小飛與美國哥倫比亞大學團隊的合作研究證明了胃癌細胞與感覺神經元之間存在功能性神經元回路,并發現通過使用降鈣素基因相關肽(CGRP)受體拮抗劑,可以使腫瘤細胞與神經元......

最近,《柳葉刀》發表社論文章指出,當前全球癌癥防治中存在著巨大的不平等,迫切需要相應的數據用于制訂癌癥防控計劃,腫瘤登記相關的真實世界數據因此變得至關重要。腫瘤登記是衡量一個國家癌癥負擔的金標準,能幫......

腫瘤組織具有高度異質性,細胞類型多樣、基因表達雜亂無章,區域界限模糊,傳統的空間轉錄組技術難以全面揭示腫瘤的特性。傳統方法通常將采樣點視為獨立的“房子”,統計每個點的細胞類型和基因表達信息,容易產生誤......