原腸胚形成(gastrulation)是發育中的里程碑事件,它涉及早期胚胎發生中出現的一系列復雜的分子、物理和能量重塑轉變。不同物種間的這種轉變過程各不相同,導致地球上動物形態的多樣性。由于技術和倫理上的限制,靈長類動物原腸胚形成的分子和細胞機制尚不清楚。缺乏處于原腸胚形成階段的靈長類動物胚胎樣品限制了科學家們對靈長類動物中這一關鍵事件的理解。

近期,人類胚胎在體外培養了12到13天。許多政府和國際組織建議不要讓人類胚胎在體外培養超過14天。因此,有理由期待對非人靈長類動物胚胎模型系統的分析將闡明原腸胚形成機制,并有望闡明人類發育以及早期發育過程中出現的過程異常如何導致發育缺陷和疾病。

猴子長期以來被認為是一種可靠的研究人類生理和病理事件的動物模型,這是因為它們在基因組和形態學特征上與人類高度相似。在兩項新的研究中,我國研究人員開發出一種體外培養(in vitro culture, IVC)系統來研究食蟹猴胚胎植入后發育到原腸胚形成階段和超過原腸胚形成階段(受精后第9~20天)。相關研究結果發表在2019年11月15日的Science期刊上,論文標題分別為“In vitro culture of cynomolgus monkey embryos beyond early gastrulation”和“Dissecting primate early post-implantation development using long-term in vitro embryo culture”。

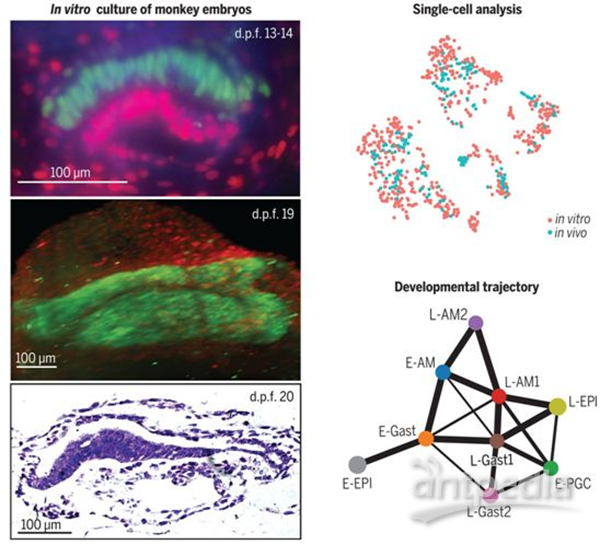

在第一項研究中,來自中國科學院的研究人員開發出一種可在受精后長達20天的時間內支持食蟹猴胚胎在體外培養的系統。通過將組織學染色和免疫熒光染色與單細胞RNA測序(RNA-seq)分析相結合,他們發現這些體外培養的猴子胚胎的發育超過了早期的原腸胚形成階段,并概述了靈長類動物體內胚胎植入后早期發育的關鍵事件。

猴子胚胎在體內培養超過原腸胚形成階段,圖片來自Science, 2019, doi:10.1126/science.aax7890。

他們利用這種體外培養系統將食蟹猴囊胚(blastocyst)與成熟囊胚腔(blastocoel)一起培養(受精后7~8天)。在受精后第13~14天,有~27.7 ± 3.2%的這些體外培養的胚胎(以下稱IVC胚胎)出現雙層胚盤(bilaminar disc)樣結構(n = 167, 26個實驗)。在受精后第15~16天,在光學顯微鏡下可以清楚地觀察到這種雙層胚盤狀結構。一些胚胎在體外成功發育到受精后第20天。蘇木精-伊紅染色以及免疫熒光染色證實這些IVC胚胎概述了體內早期胚胎植入后發育的主要特征:上胚層(epiblast)細胞譜系(OCT4+, NANOG+)和下胚層(hypoblast)細胞譜系(GATA6+)的分離;羊膜和卵黃囊腔的形成;推測的原始生殖細胞(SOX17+, TFAP2C+, BLIMP1+)的出現;前后軸的建立(OTX2+細胞的不對稱定位);和原腸胚形成(原腸胚形成細胞:T+/OCT4+,VIMENTIN+/T+/OCT4+)。

再者,單細胞RNA測序(RNA-seq)分析顯示這些食蟹猴IVC胚胎在基因表達譜和細胞類型方面與體內的食蟹猴胚胎相類似,包括推測的頂葉滋養層細胞(parietal trophoblast)、胚外間充質細胞、植入后早期上胚層細胞(E-EPI)和植入后晚期上胚層細胞(L -EPI)、腔內內胚層(visceral endoderm)細胞、卵黃囊內胚層細胞、早期原始生殖細胞(E-PGC)、早期原腸胚形成細胞(early gastrulating cell, E-Gast)、晚期原腸胚形成細胞1(L-Gast1)和晚期原腸胚形成細胞2(L-Gast2)、早期羊膜細胞(E-AM)以及晚期羊膜細胞1(L-AM1)和晚期羊膜細胞2(L-AM2)。

在第二項研究中,來自我國昆明理工大學、深圳華大基因研究院和中國科學院等研究機構的研究人員開發出一種體外培養系統,它能夠在實驗室中研究靈長類動物胚胎的生長過程,同時也能幫助研究人員首次觀察到胚胎關鍵發育過程中的分子細節。這項研究是在非人類的靈長類動物細胞中進行的,其對于人類早期發育的研究也具有重要的意義;能提供早期胚胎發育的信息,并提供關鍵信息來改善人類再生醫學的研究進度。

昆明理工大學靈長類轉化醫學研究所的研究者Weizhi Ji表示,為了理解靈長類動物原腸胚形成過程背后的細胞和分子機制,他們三年前就開始進行了猴子的胚胎培養實驗,基于前期研究基礎,他們很快實現了目標,這就有望未來幫助人們揭示人類胚胎植入后發育的一些未知信息。文章中,他們想深入研究原腸胚形成的具體過程,當發育中的胚胎轉化成為原腸胚結構時這一過程就會發生,原腸胚會演化成為后期胚胎的組織和器官;其中一層會發育成為肺、胃腸道和肝臟;另一層會發育成為心臟、肌肉和生殖器官;第三層將會發育成為皮膚和神經系統;然而,目前研究人員并不清楚在靈長類動物機體中驅動這一過程的細胞和分子因素,這主要是由于研究人員對早期胚胎獲取有限所導致的。

這些研究人員表示,他們的目標就是培養出靈長類胚胎并對其發育過程進行研究,并且希望每天能夠監測胚胎,觀察其形狀、大小和遷移模式,以及靈長類動物胚胎在早期發育過程中如何產生不同類型的細胞。為了更好地理解關鍵的轉化過程,他們對此前建立的一種胚胎培養步驟進行修飾來讓早期的靈長類胚胎在實驗室條件下發育20天。通過這種新的方法,他們,培養的胚胎中的細胞能夠顯示出通向原腸胚每一層的清晰的發育軌跡,同時研究結果還能揭示胚胎發育所需的一些分子細節;這些數據或能作為一種資源來幫助延長胚胎培養的時間超過20天,以便更好地研究干細胞的分化/特化過程。

這項研究還闡明了對靈長類動物胚胎發育非常關鍵的調節網絡和信號通路,相關研究結果或能幫助科學家們開發更好的策略來在實驗室條件下分析靈長類動物在健康和疾病狀況下的早期發育特性。

總之,這兩項研究建立了一種體外培養系統,它可以支持食蟹猴胚胎在體外的發育超過早期原腸胚形成階段。這些IVC胚胎概述了體內的靈長類動物胚胎在植入后早期發育的許多關鍵事件。這種猴子體外培養系統為在未來研究早期胚胎發生的靈長類動物特有的分子特征和機制提供了一種平臺,這些分子特征和機制可能與早期發育中出現的人類疾病有關。

上海交通大學醫學院研究員洪登禮團隊首次揭示了胚胎發育組織保護其干細胞基因組的機制,并證明該機制與發育疾病(如兒童腫瘤)的發生密切相關,將為進一步研究發育疾病的發病學和預防醫學提供重要的理論和實驗指導;......

以色列魏茨曼科學研究所YonatanStelzer和AmosTanay共同合作,近期取得重要工作進展。他們發現了小鼠胚胎及胚外組織發育中BMP4表達的時序性差異調控機制。相關研究成果2024年9月18......

瑞典卡羅林斯卡學院和荷蘭馬斯特里赫特大學科學家攜手,成功開發出一種新檢測技術,能在單次檢測中精準篩查出胚胎內所有已知的基因變異。與現有檢測方法相比,該技術更準確快捷,為那些有遺傳疾病的父母誕下健康寶寶......

科技日報訊(記者劉霞)瑞典卡羅林斯卡學院和荷蘭馬斯特里赫特大學科學家攜手,成功開發出一種新檢測技術,能在單次檢測中精準篩查出胚胎內所有已知的基因變異。與現有檢測方法相比,該技術更準確快捷,為那些有遺傳......

據最新一期《自然·遺傳學》雜志報道,由多個機構組成的國際“端粒對端粒(T2T)”聯盟正在推進“反芻動物端粒-端粒”項目,旨在對300多種反芻動物的基因組進行測序。研究團隊期望通過測序得到的基因組圖譜,......

動物之間也能共享“文化”?合作狩獵、資源共享和使用相同信號交流相同信息——這些都是在不同動物物種之間觀察到的文化共享的例子。科學家在近日發表于《生態和進化趨勢》的一項觀點文章中,引入了“共同文化”一詞......

科技部網站7月8日消息,為規范人類基因組編輯研究行為,促進人類基因組編輯研究健康發展,國家科技倫理委員會醫學倫理分委員會研究編制了《人類基因組編輯研究倫理指引》,供相關科研機構和科研人員參考使用。以下......

湖南衡陽南岳衡山國家級自然保護區管理局7月4日透露,該局近日救助一只從樹上跌落的貓頭鷹幼崽,該貓頭鷹學名斑頭鵂鹠,是國家二級重點保護野生動物。經工作人員檢查,這只斑頭鵂鹠因從高處跌落,救助時生命體征十......

近日,華南農業大學動物科學學院教授吳珍芳團隊在妊娠早期母胎互作調控豬胚胎著床研究方面取得重要進展,揭示了豬胚胎著床過程中胚胎與母體子宮內膜細胞組分變化、基因時空表達規律以及母胎信號傳導新機制。相關成果......

近日,中國科學院華南植物園研究員王法明團隊在中國科學院基礎研究青年科學家項目、國家自然科學基金等項目的資助下,研究揭示了底棲動物擾動對紅樹林土壤甲烷排放的影響機制。相關成果發表于《土壤生物學與生物化學......