近日,據《Cell》雜志上的一項研究報道,以色列的研究人員創造出了一種新型大腸桿菌菌株,該菌株消耗二氧化碳作為能源,而不是有機化合物。這一成就凸顯了細菌新陳代謝的驚人可塑性,并為未來的碳中和生物生產提供框架。

https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.11.009

自養生物與異養生物

生物分為自養生物(將有機碳轉化為生物質)和異養生物(消耗有機化合物)。自養生物控制著地球上的生物量,供應食物和燃料,更好地理解自養生長的原理和促進自養生長的方法對于實現可持續發展的道路至關重要。

合成生物學的一個巨大挑戰是使異養模式生物變為合成自養。盡管人們對可再生能源存儲和更可持續的食品生產具有廣泛興趣,但是過去設計工業相關異養模式生物將二氧化碳作為唯一碳源的努力一直失敗,先前在異養模式生物中建立自催化二氧化碳固定循環的嘗試總是要求添加多碳有機化合物才能實現穩定的生長。

“改造”大腸桿菌

在這項研究中,研究人員的主要目標是建立一個方便的科學平臺,以增強對二氧化碳的固定,這可以幫助解決與可持續生產食品和燃料以及二氧化碳排放引起的全球變暖等有關問題。大腸桿菌作為生物技術的主要力量,將其碳源從有機碳轉化為二氧化碳是邁向建立這樣一個平臺的重要一步。

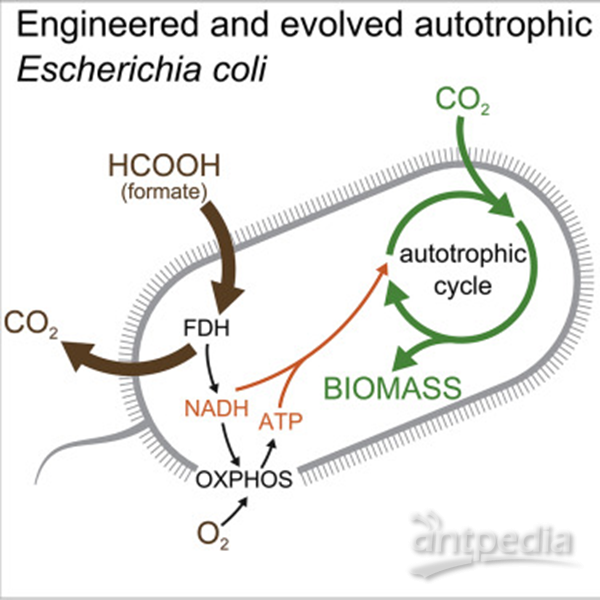

因此,研究人員利用新陳代謝的重新布線和實驗室進化將大腸桿菌轉化為自養生物。工程菌株從可再生資源電化學產生的甲酸鹽中收集能量,因為甲酸鹽是一種有機一碳化合物,不能作為大腸桿菌的碳源,所以不支持異養途徑。研究人員還對該菌株進行了工程改造,以產生用于碳固定和還原以及從甲酸中收集能量的非天然酶。但是,僅憑這些變化不足以支持自養,因為大腸桿菌的代謝適應了異養生長。

為了克服這一難題,研究人員將適應性實驗室進化作為一種代謝優化工具。通過將參與異養生長的中央酶失活,使細菌更依賴自養途徑生長,還利用有限數量的木糖(有機碳的來源)在包含大量甲酸鹽和10%二氧化碳的化學恒溫器中培養細胞,以抑制異養途徑。最初供應約300天的木糖可足夠支持細胞增殖以啟動進化。

工程合成的化學自養型大腸桿菌的示意圖

在這種環境中,與依賴木糖作為生長碳源的異養生物相比,自養生物具有很大的選擇性優勢,它們將二氧化碳作為唯一碳源生產生物質,研究人員使用同位素標記證實了分離出的細菌是真正的自養細菌。

使用13C的同位素標記實驗表明,所有生物質組分均由二氧化碳作為唯一碳源產生

為了使實驗室進化的通用方法成功,研究人員必須將所需的細胞行為變化與適應性優勢相結合。通過對進化的自養細胞的基因組和質粒進行測序發現,在進化過程中僅獲得了11個突變:一類突變是影響編碼與碳固定循環相關的酶的基因;第二類是在以前的自適應實驗室進化實驗中通常觀察到突變的基因中發現的突變,這表明它們不一定對自養途徑具有特異性;第三類是未知基因的突變。 這項研究首次描述了細菌生長方式的成功轉化,使得腸道細菌以類似植物的方式生存。令人驚訝的是,進行這種轉變所需基因改變的數量相對較小。

未來的工作

文章作者表示,研究局限性主要是細菌對甲酸酯的消耗要比碳固定所釋放的更多。另外,在討論工業用方法的可擴展性之前,需要進行更多的研究。在未來的工作中,研究人員將致力于通過可再生電力供應能源,以解決二氧化碳釋放的問題,確定周圍大氣條件是否可以支持自養,并嘗試縮小與自養生長最相關的突變。

這一壯舉為利用工程細菌將我們視為廢物的產品轉化為燃料、食品或其他化合物開辟了新前景,它還可以作為一個平臺,以更好地理解和改善作為人類糧食生產基礎的分子機器,從而幫助提高農業產量。

根據11月24日發表在《科學》雜志上的一項新研究,大腸桿菌可能比科學家之前認為的更有能力進化出抗生素耐藥性。在SFI外部教授AndreasWagner的帶領下,研究人員通過實驗繪制了一種大腸桿菌蛋白的......

英國研究人員通過對600只健康寵物狗的研究發現,給狗喂食未煮熟的生肉會增加它們排出大腸桿菌的風險,而這種大腸桿菌是無法被廣泛使用的抗生素——環丙沙星所滅殺的。近日,相關研究發表于OneHealth。大......

近日,微生物技術國家重點實驗室梁泉峰/祁慶生團隊在AdvancedScience上發表題為“CreatingPolyploidEscherichiacolianditsApplicationinEff......

西班牙研究發現,雞肉、火雞、牛肉和豬肉中存在"超級細菌"。在西班牙的一項研究中,40%的超市肉類樣品中發現了耐多種抗生素的大腸桿菌。抗生素耐藥性在全世界達到了危險的水平。據估計,全......

近日,中國農業科學院飼料研究所科研團隊揭示了大腸桿菌O88通過氧化磷酸化和核糖體途徑誘導肉鴨腸道損傷和炎癥反應的分子機制,為有效防治肉鴨的大腸桿菌病提供理論依據。相關研究結果發表于《細胞與感染微生物學......

長期以來,科學家一直試圖將基因工程細菌引入腸道來治療疾病。在過去,這些嘗試主要集中于改造常見的實驗室大腸桿菌菌株,這種菌株無法與適應宿主的本地腸道細菌競爭,從而大幅度地降低了療法的效果。現在,來自美國......

一項研究發現,珀椿象與一個大腸桿菌實驗菌株之間的互惠(或稱共生)相互作用能通過大腸桿菌的一個單一突變進行快速改造。研究結果或有助理解有益微生物如何與它們的宿主共同生長,以及驅動這種關系的分子機制。相關......

本報訊《自然—微生物學》8月4日發表的一篇論文指出,珀椿象與一個大腸桿菌實驗菌株之間的互惠(或共生)作用能通過大腸桿菌的一個單一突變進行快速改造。研究結果或幫助科學家理解有益微生物如何與它們的宿主共同......

近期,江南大學生物工程學院陳堅院士課題組張娟教授團隊在提高大腸桿菌耐受性以增長D-乳酸生產能力方面取得重要進展,研究成果“[NiFe]HydrogenaseAccessoryProteinsHypB?......

由Darfeuille-Michaud首次報道的一種具有侵襲性的大腸桿菌(E.coli),被稱為黏附性侵襲性大腸桿菌(AIEC),在一半以上的克羅恩病(CD)患者中普遍存在,提示這些細菌可能參與了CD......