大氣中的二氧化碳含量創下新高,主要原因是人為的排放,如發電廠等

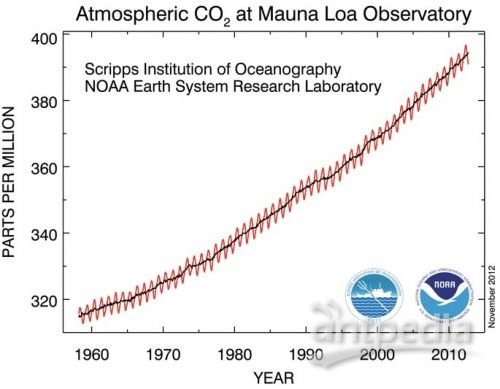

茂納羅亞天文臺(Mauna Loa Observatory)的大氣二氧化碳含量變化

北京時間11月22日消息,聯合國世界氣象組織發布的報告稱,2011年地球大氣的二氧化碳含量創下新高,達到390.9ppm(ppm表示百萬分之一)。這一數字相對于1750年的水平增加了40%,也就是在那時候,人類才開始大規模燃燒化石燃料。

盡管二氧化碳仍然是最主要的長期溫室氣體,但據報告稱,其他溫室氣體的含量水平也達到了歷史新高。例如甲烷,2011年測得的濃度為1813ppb(ppb表示十億分之一),而一氧化二氮(也稱笑氣)也升至324.2ppb。總體而言,這些溫室氣體所阻隔的熱量相比1990年提高了30%。

這些數字發人生省,并非因為其數值令人意外,而是恰恰相反。科學家早在19世紀中期就已經注意到二氧化碳的溫室效應,并且自20世紀50年代以來,他們就不斷記錄著二氧化碳排放量的穩定增長。

到目前為止,人類排放到大氣中的二氧化碳大約有一半被植物和海洋吸收,然而,聯合國世界氣象組織秘書長米歇爾·雅羅(Michel Jarraud)在新聞發布會上說,“……這種情況在未來不一定能夠持續”,因為這些二氧化碳的“匯”將達到它們的最大容量。而留在大氣中的二氧化碳,需要幾個世紀的時間才能消散,這也是二氧化碳含量不斷上升的原因。由于過多的二氧化碳排入大氣,地球的平均溫度自1900年以來已經上升了1攝氏度。

盡管人們早已有了共識,但目前整個世界對于如何減少氣體排放還是乏善可陳。最積極的一個措施是聯合國資助的2009年哥本哈根氣候會議。會議的結果是制訂了一個不具約束力的目標,即將溫室氣體引起的氣溫上升(相對于工業革命前)控制在2攝氏度以下,以減少潛在的生態災難。就在一年之后,人們發現這一目標已經基本不可能實現。

世界銀行對這種全球性的無作為感到十分沮喪,周日,他們在一份報告中稱,如果不能顯著削減排放量,地球的平均氣溫最早在2060年就可能上升4攝氏度。報告中還強調了這一升溫對人類健康與安全產生的嚴重后果,包括海平面上升、熱浪和其他極端氣候事件。然而,這一潛在的威脅實在是太過宏觀,因此,與其說是給人類敲響了警鐘,不如說是對世界各國領導人的又一次提醒,畢竟我們已經見過了太多走過場式的行動。

這份報告不僅號召減少二氧化碳排放量,而且呼吁制定減少其他溫室氣體排放的有效措施。這些溫室氣體可能更容易控制,包括存留期短且隔溫能力強的甲烷,以及熱吸收劑如炭黑等,后者實際上就是煙塵。

與能在大氣中存留一個世紀之久的二氧化碳不同,煙塵以及其他所謂的“短期氣候驅動因子”只能存留幾個星期或幾年,這意味著,減少排放這些物質將帶來更快的效益。

大西洋徑向翻轉環流(Atlanticmeridionaloverturningcirculation,AMOC)是南北半球物質與能量的主要傳送帶,但南半球的過程如何影響AMOC冰期間冰期的形態變化尚不......

1月13日,由中國科學院大氣物理研究所牽頭,聯合全球13個研究單位的20位科學家組成的國際研究團隊,發布了國際上第一份涵蓋2020整年的全球海洋環境(溫鹽)變化研究報告。報告指出,2020年海洋升溫持......

今年冬天格外冷。在剛剛過去的“霸王級”寒潮中,全國降溫8℃以上的面積達250萬平方公里,降幅12℃以上面積達40萬平方公里;北京、河北、山東多地氣象觀測站最低氣溫突破或達到建站......

中國科學院大連化學物理研究所分子反應動力學國家重點實驗室、大連光源科學研究室研究員江凌、樊紅軍團隊與河北工程大學副教授趙志合作,利用自主研制的紅外光解離實驗裝置,發現了氧化鋯與二氧化碳形成雙齒配位的新......

近日,我所分子反應動力學國家重點實驗室、大連光源科學研究室江凌研究員和樊紅軍研究員團隊,與河北工程大學趙志副教授合作,利用自主研制的紅外光解離實驗裝置,發現了氧化鋯與二氧化碳形成雙齒配位的新穎結構,從......

近日,中國科學院大連化學物理研究所無機膜與催化新材料研究組副研究員張鵬、研究員朱雪峰和研究員楊維慎團隊與美國南卡羅來納大學教授KevinHuang團隊合作,發表了題為Thecurrentstatuso......

植物、藻類和其他進行光合作用的生物從地球大氣中的二氧化碳中吸收碳。這個過程是由一種叫作Rubisco的酶催化的,這種酶在大氣中的二氧化碳濃度下不起作用。作為一種解決辦法,許多植物和其他光合生物體使用一......

近日,中國科學院大連化學物理研究所副研究員孫劍和研究員葛慶杰團隊在二氧化碳催化加氫中的界面效應研究中取得進展,發現可碳化的系列K助劑可在二氧化碳加氫的氣氛中誘導鐵基催化劑形成高活性Fe5C2-K2CO......

近年來,以CO2為工質的動力循環發電技術具有進一步提升熱能利用效率和機組緊湊化水平的潛力,而引起關注,該技術在太陽熱能與核能利用領域具有優勢,可滿足小空間供電的緊湊化設計。自2008年起,中國科學院力......

近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室研究員汪國雄與中科院院士包信和團隊,在二氧化碳電催化還原研究中取得進展。該研究實現非銅基催化劑上串聯催化二氧化碳電化學還原制甲烷,為二氧化碳電催......