表型可塑性是生物應對復雜多變環境的一種適應,決定物種的適合度和分布范圍。野生動物在自然環境中會面臨周期性的環境溫度波動。隨著全球氣候變暖,野生動物在夏季也會面臨熱浪的脅迫,以及極端氣候條件的影響。面對周期性的低溫或高溫暴露,野生動物及其共生微生物如何適應這種變化的環境?低溫或高溫經歷是否會提高動物應對環境變化的適應能力?

10月20日,中國科學院動物研究所王德華研究團隊在mSystems上發表了題為Gut Microbiota and Host Thermoregulation in Response to Ambient Temperature Fluctuations的研究論文。研究發現數次面對低溫或高溫脅迫,野生動物及其腸道菌群更易適應這種環境脅迫,菌群及其代謝產物的動態變化賦予宿主應對溫度波動時產熱調節的可塑性,對于恒溫動物提高在低溫環境下的生存適合度至關重要。這是該研究團隊自發現腸道菌群介導聚群行為產熱的能量節省機制(Microbiome, 2018),腸道菌群與去甲腎上腺素互作調控冷適應性產熱(The ISME Journal, 2019),以及食糞行為通過維持微生物穩態調節宿主能量平衡和認知行為(The ISME Journal, 2020)等成果以來,在腸道微生物與野生動物能量代謝調節研究領域的又一新發現。

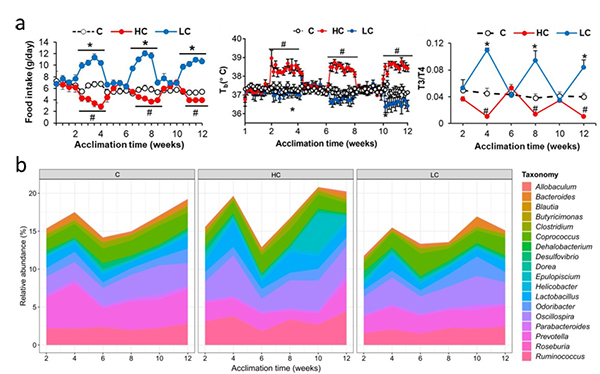

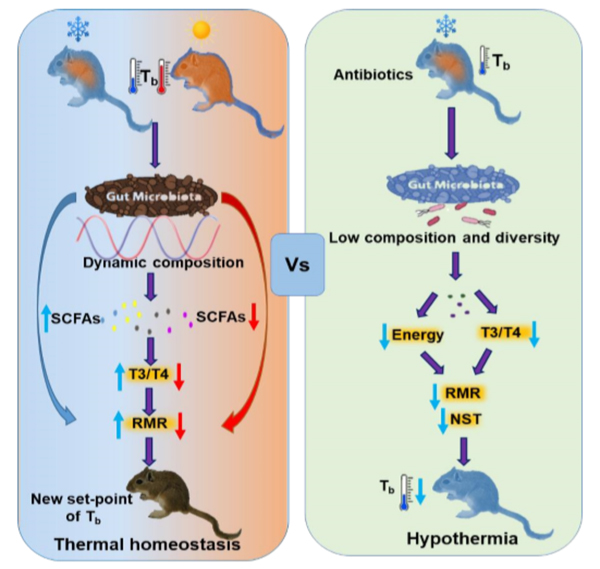

研究中,科研人員對長爪沙鼠(Meriones unguiculatus)進行高溫(37oC)或低溫(5oC)馴化2周,而后轉入常溫(23oC)2周,經過3個周期(共3個月)的馴化,發現周期性的溫度馴化誘導食物攝入、靜止代謝率、與代謝調節相關激素血清(甲狀腺素)、體核溫度等發生周期性波動變化,且末次溫度馴化時食物攝入等指標的變化幅度小于初次馴化的結果。腸道菌群的β多樣性隨3次溫度馴化而發生變化;特定菌如丁酸弧菌屬(Butyricimonas spp.)和瘤胃球菌屬(Ruminococcus spp.)隨高溫馴化發生周期性變化,而顫螺旋菌屬(Oscillospira spp.)僅對初次高溫產生反應;這些特定菌的變化與代謝率等指標明顯相關。進一步通過抗生素處理發現,降低腸道微生物后,這些動物面對低溫脅迫時,因代謝和產熱可塑性明顯被抑制導致體溫持續降低而死亡,而在高溫條件下其存活則不受影響。抗生素處理的動物在低溫下補充丙酸鹽作為能量,可維持相對較低而恒定的體溫。研究表明,經過周期性溫度馴化,腸道菌群和宿主均表現出更強的適應能力,腸道菌群及其代謝產物的動態變化賦予宿主應對溫度波動時產熱調節的可塑性。

該研究揭示腸道菌群對宿主表型可塑性的調節作用,低溫可能是驅動腸道菌群與恒溫動物共生的關鍵信號,對于理解腸道菌群與宿主共生的進化具有重要的理論意義。動物所農業蟲害鼠害綜合治理研究國家重點實驗室動物生理生態學研究組博士研究生Saeid Khakisahneh和副研究員張學英為論文的共同第一作者,研究員王德華為論文通訊作者。研究工作得到國家自然科學基金面上項目的資助。

圖1.長爪沙鼠的能量代謝表型和腸道菌群隨周期性溫度波動而發生可塑性變化

圖2.腸道菌群在小型哺乳動物應對環境溫度波動維持體溫中的作用

蜜蜂為什么不得糖尿病?周欣很享受觀察人們聽到這個問題時的表情——“就像《瘋狂動物城》里的樹懶‘閃電’那樣,他們的眼睛先亮起來,然后一個大大的笑容在臉上逐漸綻放開。”作為中國農業大學植物保護學院昆蟲學系......

上海交通大學與美國羅格斯大學微生物組與人體健康聯合實驗室牽頭的研究團隊,首次找到了腸道菌群里面的核心成員。該研究成果10月7日晚在線發表于《細胞》雜志。構建“蹺蹺板”模型該研究負責人、微生物組與人體健......

上海交通大學與美國羅格斯大學微生物組與人體健康聯合實驗室牽頭的研究團隊,首次找到了腸道菌群里面的核心成員。該研究成果10月7日晚在線發表于《細胞》雜志。構建“蹺蹺板”模型該研究負責人、微生物組與人體健......

全球包括中國人群的高脂肪攝入量和肥胖率正快速上升。目前,高脂飲?(HFD)和肥胖已被認為是一些惡性腫瘤的高危因素。高脂飲食可通過破壞腸道菌群平衡導致癌癥惡性發展。然而,與HFD相關腸道菌群在癌癥進展中......

眾所周知,人體腸道內棲居著大量的共生微生物,這些腸道微生物數量高達100萬億,是人體細胞數量的10倍,重量可達2kg,至少有1000種不同種類。腸道微生物參與調控人體的消化、免疫、代謝和神經回路,以及......

6月6日,上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院國家代謝性疾病臨床醫學研究中心、上海市內分泌代謝病研究所教授王衛慶、畢宇芳團隊與華大生命科學研究院、華大基因智惠醫學研究院合作,首次提出“腸道菌齡”的概念,認為......

4月17日,海南大學生命健康學院劉柱教授團隊發現,維氏氣單胞菌C4(A.veroniiC4)可通過細菌Ⅵ型分泌系統(T6SS)重塑宿主腸道菌群并致其紊亂,進而導致宿主患病。該發現揭示了細菌T6SS致病......

據健康時報消息,許多人渴望探尋長壽的秘訣或共性,一項刊發在《自然》子刊的研究就發現,百歲老人的腸道菌群結構竟與年輕人“相似”。百歲老人腸道有這個特點俗話說“人老腸先衰”,隨著年紀增大,人的消化吸收會變......

近日,中山大學附屬第一醫院血管外科與中山大學孫逸仙紀念醫院、廣州醫科大學附屬市八醫院等多個研究團隊合作,首次發現并證明了腸道菌群衍生的代謝產物二甲基丁酰基肉堿(2-methylbutyrylcarni......

氣候變化對全球生物多樣性和生態系統功能構成威脅,如物種的存活率下降、病原體的流行增加以及物種滅絕的風險提高。變溫動物受其生理特性的影響,成為氣候變化過程中最受脅的類群之一。宿主-微生物相互作用影響物種......