國家文物局今天(13日)在海南瓊海召開“考古中國”重大項目重要進展工作會,通報南海西北陸坡一號、二號沉船遺址考古新成果。

國家文物局介紹,2023年5月至2024年6月,國家文物局考古研究中心、中國科學院深海科學與工程研究所、中國(海南)南海博物館,使用“深海勇士”號載人潛水器,聯合對南海西北陸坡一號、二號沉船開展了3個階段的水下考古調查。

△載人潛器布放

據了解,南海西北陸坡一號、二號沉船,發現于2022年10月,位于海南島與西沙群島之間的南海海底,遺址水深約1500米,兩艘沉船其年代分別屬于明朝正德、弘治年間。

現已確認:

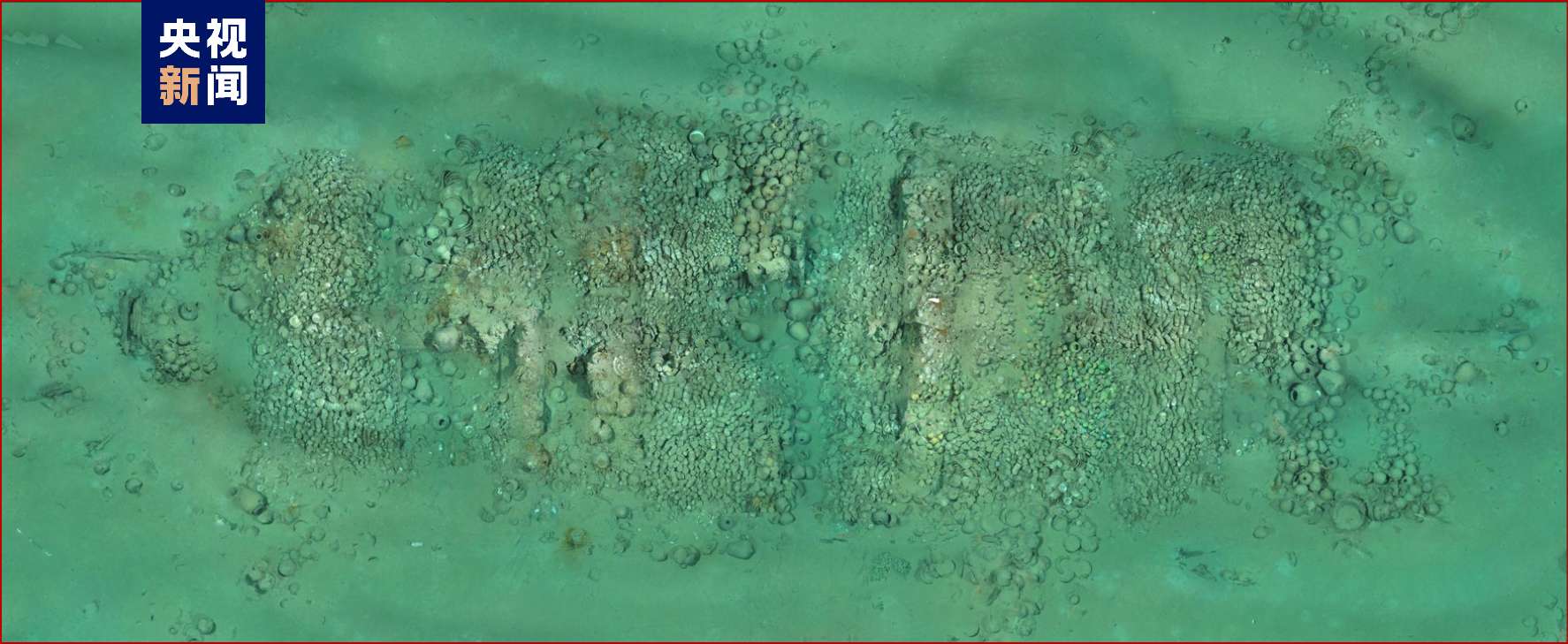

一號沉船遺址由核心區、環形區和條形區組成。其中,核心區長約37米、寬約11米,最高處與最低處相差約3米,由船體和大量堆疊有序、碼放整齊的瓷器、銅器、竹木器等構成。一號沉船遺物數量超10萬件。

△一號沉船核心區攝影拼接圖

△二號沉船遺物堆積

二號沉船遺址由核心區和散落區組成。其中,核心區南北長約21米、東西最寬約8米,遺物以原木為主。

本次調查期間,共提取出水陶器、瓷器、原木等文物928件套,部分瓷器帶有“福”“正”“太平”“吳文自造”等底款。

國家文物局副局長關強表示,南海西北陸坡一號、二號沉船遺址保存相對完好,文物數量巨大,年代比較明確,是我國深海考古的重大發現,實證了中國先民開發、利用、往來南海的歷史事實,再現了明代中期海上貿易的繁盛景象,是我國古代海上絲綢之路貿易往來與文化交流的重要見證。南海西北陸坡一號、二號沉船的水下考古工作,標志著中國水下考古從近海走向深遠海,具有重要的里程碑意義。

本次南海西北陸坡一號、二號沉船遺址深海考古調查,首次應用了多種深海技術和裝備。如長基線定位系統提高了定位導航和位置標注的精度;使用三維激光掃描儀和高清相機完成了沉船遺址分布區域的全景攝影拼接和三維激光掃描;使用潛水器柔性機械手提取文物,采集了大量海底沉積物、底層海水、海洋生物等樣品;尤其是采用載人潛水器和無人潛水器結合作業的形式,為我國深海考古調查探索一套路徑和模式。

△探索二號科考船

(總臺央視記者 田云華 張立雷)

國家文物局今天(13日)在海南瓊海召開“考古中國”重大項目重要進展工作會,通報南海西北陸坡一號、二號沉船遺址考古新成果。國家文物局介紹,2023年5月至2024年6月,國家文物局考古研究中心、中國科學......

國家文物局今天(13日)在海南瓊海召開“考古中國”重大項目重要進展工作會,通報南海西北陸坡一號、二號沉船遺址考古新成果。國家文物局介紹,2023年5月至2024年6月,國家文物局考古研究中心、中國科學......

國家文物局今天(13日)在海南瓊海召開“考古中國”重大項目重要進展工作會,通報南海西北陸坡一號、二號沉船遺址考古新成果。國家文物局介紹,2023年5月至2024年6月,國家文物局考古研究中心、中國科學......

國家文物局今天(13日)在海南瓊海召開“考古中國”重大項目重要進展工作會,通報南海西北陸坡一號、二號沉船遺址考古新成果。國家文物局介紹,2023年5月至2024年6月,國家文物局考古研究中心、中國科學......

國家文物局今天(13日)在海南瓊海召開“考古中國”重大項目重要進展工作會,通報南海西北陸坡一號、二號沉船遺址考古新成果。國家文物局介紹,2023年5月至2024年6月,國家文物局考古研究中心、中國科學......

5月30日,“北京市民身邊的中國科學院”科普活動啟動儀式在中國科學院力學研究所(以下簡稱力學所)舉行。啟動儀式上,力學所所長、研究員羅喜勝做了題為《身邊的流體力學》的報告,講述日常生活中流體力學現象及......

全球減碳目標的共同實現,最終要靠各國攜手共進。評估不同消費主體所引發的碳排放動態,更有利于明晰生產者與消費者碳排放責任歸屬,更好地踐行公平正義。5月29日,中國科學院發布《消費端碳排放研究報告(202......

5月17日,第五屆中國科學院科苑名匠隆重發布。中國科學院副院長、黨組副書記吳朝暉出席活動致辭并為獲獎代表頒獎,中國教科文衛體工會副主席、分黨組成員鄭晉平出席活動并致辭。中國科學院直屬機關黨委常務副書記......

近日,國際地學期刊QuaternaryScienceReviews《第四紀科學評論》在線發表了中國科學院海洋研究所和倫敦大學學院等單位合作的最新研究成果。研究團隊基于南海西北部陸架沉積記錄,重建了過去......

中新網北京5月18日電(記者孫自法)中國科學院5月18日發布消息說,該院第五屆科苑名匠5月17日在北京發布并頒獎,共有12個團隊和8名個人被授予中國科學院科苑名匠稱號。中國科學院副院長、黨組副書記吳朝......